Cathédrale Notre-Dame-des-Doms d'Avignon

La cathédrale Notre-Dame-des-Doms d'Avignon ou basilique Notre-Dame-des-Doms d'Avignon est une basilique catholique romaine située à Avignon, dans le département français de Vaucluse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est située entre le Rocher des Doms et le Palais des papes d'Avignon.

| Cathédrale Notre-Dame-des-Doms d'Avignon | |||||

| |||||

| Présentation | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Nom local | Métropole | ||||

| Culte | Catholique romain | ||||

| Dédicataire | Notre-Dame | ||||

| Type | Basilique | ||||

| Rattachement | Archidiocèse d'Avignon (siège) | ||||

| Début de la construction | XIIe siècle | ||||

| Fin des travaux | Modifications aux XIVe et XVIIe siècles | ||||

| Style dominant | Roman | ||||

| Protection | |||||

| Site web | Métropole Notre Dame des Doms d'Avignon | ||||

| Géographie | |||||

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||

| Département | Vaucluse | ||||

| Ville | Avignon | ||||

| Coordonnées | 43° 57′ 06″ nord, 4° 48′ 28″ est | ||||

| Géolocalisation sur la carte : Avignon

Géolocalisation sur la carte : Vaucluse

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

De style roman provençal, elle date de 1150, puis est agrandie aux XIVe et XVIIe siècles par des chapelles latérales. En 1475, l'évêché d'Avignon est promu archevêché, la cathédrale est alors élevée au rang de Métropole[1], son archevêque est alors dit archevêque métropolitain et porte le pallium et ce jusque 2002.

La cathédrale est classée sur la première liste des monuments historiques en 1840[2] et reprise dans la liste publiée au Journal Officiel du 18 avril 1914. L'ensemble cathédrale (bâtiments et sols) en totalité, hormis la partie classée, est inscrit en 2022 pour être entièrement classé par arrêté du 12 mai 2023[2].

En 1854, le pape Pie IX donne à l'édifice le titre de basilique mineure[1] - [3].

Elle est le siège de l'archidiocèse d'Avignon.

Localisation

La cathédrale Notre-Dame des Doms d'Avignon est située sur la partie nord d'Avignon intramuros. Elle est construite sur une protubérance rocheuse au nord de la ville, le rocher des Doms, surplombant la rive gauche du Rhône.

Sa position sur le rocher, sa flèche imposante surmontée d'une statue de la Vierge et sa proximité du Palais des Papes lui permettent à la fois de dominer la ville et d'être vue de très loin. L'un des meilleurs points de vue se trouve sur l'autre rive du Rhône, du mont Andaon, promontoire sur lequel est construit le fort Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon. Elle est aussi visible, tout comme le Palais, depuis le sommet des Alpilles, soit un peu moins d'une vingtaine de kilomètres au sud.

Historique

.jpg.webp)

Un groupe cathédral est attesté dès le Xe siècle, comporte alors quatre édifices : la cathédrale Notre-Dame, l'église paroissiale Saint-Étienne absorbée dans le Palais au XIVe siècle et remplacée par la chapelle de Benoit XII ; entre les deux, le baptistère Saint-Jean-Baptiste qui n'a pas laissé de trace. Entre le chevet roman et le bord du rocher, un cloître, reconstruit à la fin du XIIe ou début XIIIe siècle, a disparu lui aussi : quelques colonnes et chapiteaux recueillis au musée Calvet reflètent l'art raffiné de l'école de Saint-Ruf[4].

La chapelle latérale sud, qui forme un passage vers la sacristie, est construite en 1316 pour abriter le tombeau de Jean XXII. Mutilé et profané, cet ouvrage en pierres de Pernes-les-Fontaines s'apparente par son architecture et son décor flamboyants à des monuments analogues du sud de l'Angleterre : on l'a attribué, non sans vraisemblance, au sculpture anglais Hugues Wilfred qui travaillait alors à Avignon[4].

Dès 1336, le cardinal de Saint-Georges Giacomo Stefaneschi passe commande à Simone Martini afin de réaliser les fresques du porche[4]. Considéré comme le plus gothique des peintres italiens et le chef de file de l’École de Sienne, il vient sur place avec son épouse Giovanna et son frère Donat. Les fresques sont achevées avant la mort du commanditaire en 1343.

Sous Benoît XIII, Avignon fait l'objet d'un siège. En dépit de la surveillance dont il est l'objet, le pontife réussit à quitter le palais et sa ville de résidence le , après un éprouvant siège de cinq ans[5]. Pour faciliter la défense, la démolition de toutes les maisons situées entre le grand et le Petit Palais est autorisée. C'est ce que l'arlésien Bertrand Boysset note dans son journal :

« L’an MCCCCIII, du mois de décembre, janvier et jusqu’à mai, furent démolies les maisons qui étaient entre le grand et le petit palais, jusqu’au pont du Rhône ; et après on commença à bâtir de grands murs sur la Roque de Notre-Dame des Doms grâce auxquels étaient reliés le grand palais au petit palais et à la tour du pont, de telle façon que le pape Benezey et les autres après lui puissent entrer et sortir du palais[6]. »

Si Benoît XIII ne revient jamais plus à Avignon, il avait laissé sur place ses neveux, Antonio de Luna avec la charge de recteur du Comtat Venaissin et Rodrigo. Celui-ci et ses Catalans s'installèrent dans le palais pontifical.

Le mardi , à l’heure de vêpres, le clocher pyramidal de Notre-Dame des Doms s’écroule et écrase dans sa chute l’antique baptistère dédié à saint Jean. Les Catalans sont accusés de cette action et ils en profitent pour établir une plateforme sur ces ruines afin d'installer leur artillerie. La raison de l'écroulement est dû au poids des bombardes installées lors du premier siège du Palais[4] - [7].

Les chapelles sont construites sous le règne de Jean XXII[3].

En 1475, l'évêché d'Avignon est promu archevêché, la cathédrale est alors élevée au rang de Métropole[1].

En 1671, François de Royers de La Valfenière est chargé de reconstruire une abside beaucoup plus grande[4]. L'année suivante, ce sont François d'Elbène et Pierre Péru qui se voient confier la réasliation d'une galerie en forme de tribune, faisant le tour de la nef et entaillant à l'occasion les pieds-droits romans[3] - [4]. Aux environs de 1680, deux chapelles sont élevées au flanc sud de la cathédrale : l'une pour le cardinal Libelli par François d'Elbène, l'autre par François de Royers de La Valfenière.

L'édifice subit des pillages lors de la Révolution. Il est restauré sous le premier Empire et sert de nouveau au culte en 1822[3].

En 1854, le pape Pie IX donne à l'édifice le titre de basilique mineure[1] - [3].

En 1859, une statue de la Vierge Marie en plomb dorée et pesant 4,5 tonnes est ajoutée sur le clocher[3] - [8], elle fut redorée lors du Grand Jubilé de l'an 2000[1].

L'édifice a été fermé de 2014 à 2016 pour des travaux de rénovations : la basilique a été rouverte lors de la Semaine Sainte, le 24 mars 2016[8].

- Plans de la cathédrale

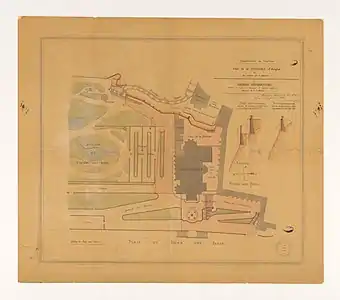

La cathédrale d'Avignon et ses alentours, par E. Danjoy (1887).

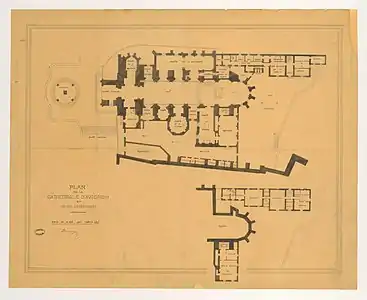

La cathédrale d'Avignon et ses alentours, par E. Danjoy (1887). La cathédrale d'Avignon et ses dépendances, par E. Danjoy (1890).

La cathédrale d'Avignon et ses dépendances, par E. Danjoy (1890).

Architecture

Alors que le Palais des Papes est considéré comme le plus grand ensemble gothique du Moyen Âge, Notre-Dame des Doms, située juste à côté, est un des chefs-d'œuvre de l'art roman provençal.

Elle possède de nombreuses caractéristiques stylistiques inspirées de l'antique :

- remarquable porche à l'antique :

- entablement constitué d'une frise de grecques et de modillons ornés de feuilles d'acanthe

- colonnes engagées cannelées surmontées de chapiteaux à feuilles d'acanthe

- pilastres surmontés de chapiteaux ornés d'une frise d'oves

- grand arc en plein cintre orné d'une frise d'oves

- clocher :

- pilastres cannelés sur toute la hauteur du clocher

- colonnes engagées

- Le porche et ses ornements inspirés de l'antique

Le porche à l'antique.

Le porche à l'antique. Colonne cannelée et chapiteau.

Colonne cannelée et chapiteau. Frise d'oves.

Frise d'oves. Frise de grecques.

Frise de grecques. Chapiteau à feuilles d'acanthe.

Chapiteau à feuilles d'acanthe.

Ornements et mobilier

- Cathèdre romane en marbre blanc du XIIe siècle décorée sous un des accoudoirs par le lion de saint Marc, sous l'autre du bœuf de saint Luc, classée Monument Historique au titre objet

- Tombeaux gothiques de Jean XXII et de Benoît XII

- Trois statues de la Vierge Marie sont présentes à la Cathédrale : Une statue de Notre Dame de tout Pouvoir et deux statues de Notre Dame des Doms dont une Vierge de plomb doré[9] couronne le clocher depuis 1859[10].

- Plusieurs pièces d'art, sculptures mais aussi mobilier.

- Tribunes style baroques (nef et chœur)

- Ornements et mobilier

Tombeau de Jean XXII.

Tombeau de Jean XXII. La cathèdre.

La cathèdre. Tombeau de Benoît XII.

Tombeau de Benoît XII. Galerie baroque du XVIIe.

Galerie baroque du XVIIe. Arc séparant nef et narthex.

Arc séparant nef et narthex.

Les orgues

Orgue doré sur une tribune surplombant la cathèdre, de 1819, construit par le lombard Lodovico Piantanida (it) ou par son élève, Giovanni Mentasti[11]. Il a été classé Monument Historique au titre objet en 1974[12] - [13]. Il a d'abord été placé dans le chœur, puis sur la tribune au-dessus du portail d'entrée en 1829, et, en 1837, sur une tribune au-dessus du trône épiscopal du XIVe siècle. C'est à l'occasion de ce dernier déplacement que le buffet d'orgue est installé. Il est classé au titre immeuble en 1840[14]. Il remplaçait un orgue du XVIe et XVIIe siècles très endommagé après la Révolution[15].

Le devis conservé aux archives départementales de Vaucluse précise que « le grand sommier à ressorts est composé de la réunion de 15 000 pièces différentes. Sa construction a pris sept mois de travail à trois ouvriers ». L'orgue a conservé depuis sa fabrication l'intégralité des tuyaux du Ripieno, des Flûtes, du Voce Umana ainsi que le clavier, le pédalier et le tirage des jeux. L'orgue a été relevé en 1860, puis en 1881 par la Maison Puget de Toulouse.

En 1905, l'orgue doré a été délaissé au profit de l'orgue de chœur de Charles Mutin. Le chanoine Georges Durand a demandé sa restauration qui est confiée au facteur Alain Sals de Malaucène. Il est inauguré en 1967. Une nouvelle restauration a été nécessaire. Elle a été réalisée par la « Fabrica d’organi Mascioni » d’Azzio, de la province de Varese. Le démontage a commencé en . Le professeur Luigi Ferdinando Tagliavini a fait des recherches historiques pour la remise en état de l'orgue. Le doreur italien Gabriele Chinellato a restauré le buffet en , puis l'orgue a été remonté, accordé et harmonisé. Il était en état de parfait fonctionnement un mois plus tard[16].

Composition

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Orgue de chœur de Charles Mutin en 1902, placé au sol en face de la cathèdre

Fresques macabres

Dans la cathédrale Notre-Dame-des-Doms, a été mise au jour une fresque du Dit des trois morts et des trois vifs, où les personnages mis en scène sont placés sous des arcades individuelles. Cette fresque encadre une autre œuvre macabre, où la Mort crible de flèches des gens massés à sa droite et à sa gauche. L'étude paléographique de l'inscription figurant au-dessus celle-ci, qui donne le nom du donateur Pierre de Romans, a permis de dater l'ensemble de la seconde moitié du XIIIe siècle. Ce qui fait de l'ensemble de ces fresques macabres l'une des œuvres les plus anciennes d'Europe[17].

Sinopies de Simone Martini

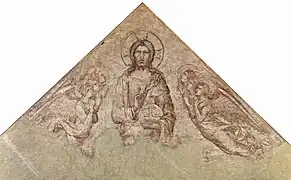

Christ Pantocrator entouré d'anges.

Christ Pantocrator entouré d'anges._-_WGA21444.jpg.webp) Christ bénissant.

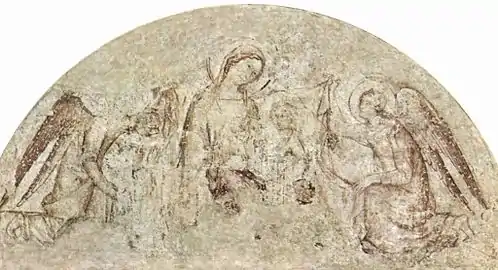

Christ bénissant. Vierge à l'enfant avec le cardinal Jacopo Stefaneschi agenouillé à ses pieds.

Vierge à l'enfant avec le cardinal Jacopo Stefaneschi agenouillé à ses pieds.

Le tympan du porche de la cathédrale a gardé des traces de l'œuvre de Simone Martini, deux sinopies, étapes préliminaires au pigment rouge dans le travail de peinture à fresque, l'une figurant Le Christ Rédempteur en Gloire entouré par des ange et l'autre La Vierge et l'Enfant entourés d'anges, qui se trouvait sur le tympan du porche (réalisée dans les années 1340), détachées et transférées sur panneaux, exposées dans la salle du Consistoire du Palais des Papes.

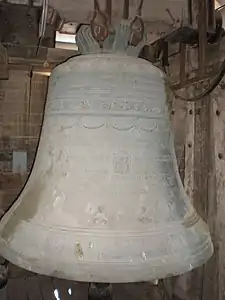

Les cloches

Le clocher de la cathédrale est doté d'un important carillon de 35 cloches. 15 d'entre elles peuvent sonner en volée, ce qui en fait la 3e sonnerie la plus étoffée de France après les sonneries de la cathédrale de Strasbourg et de la cathédrale Notre-Dame de Verdun. Par contre, avec un poids total de 14 tonnes, la sonnerie ne compte pas parmi les plus lourdes du pays (la sonnerie de Notre-Dame de Paris pèse par exemple 35 tonnes, celle de la primatiale de Rouen pèse 20 tonnes).

Le bourdon de la cathédrale d'Avignon, appelé Maria de Domnis, pèse 6 300 kg et a été coulé en 1848 par le fondeur avignonnais Pierre Pierron.

Historique

Il n'y a plus, dans le clocher de Notre-Dame des Doms, aucune cloche antérieure à la Révolution française qui les fit fondre pour en récupérer le bronze et faire des canons. D'autant plus que la ville d'Avignon, cité des papes, faisait office de symbole pour les révolutionnaires. Lors de la restauration de la métropole, en 1825, sous l'épiscopat de Monseigneur Maurel de Mons, un bourdon fut coulé par M. Perre, fondeur à Avignon. Cassé en 1830, il fut descendu et refondu ainsi qu'une autre cloche dite petit bourdon par M. Perre et Pierron en 1848, ainsi qu'une autre cloche rajoutée en 1853. Ces deux dernières, mal accordées avec le bourdon, furent vendues et installées dans le clocher de la Collégiale Saint-Pierre où elles sonnent encore aujourd'hui. La fabrique voulant doter la métropole d'un carillon bien accordé garda le bourdon nouvellement fondu et lui ajouta 8 cloches supplémentaires qui furent installées en 1854 et 1855. Le carillon projeté n'ayant jamais été réalisé, ces 9 cloches rythmèrent la vie religieuse de la métropole jusqu'en 1980.

En 1980, M. Jean Zeeh, électro-mécanicien à Montigny-lès-Metz, décide d'aider le chapitre de la cathédrale à compléter le carillon auquel il fit ajouter 4 nouvelles cloches qui furent bénites le . En 1984, M. Zeeh offre 8 nouvelles cloches, arrivées le , bénites en 1985 et installés dans le beffroi le .

En 1988, de généraux donateurs permettent d'achever le carillon. 14 nouvelles cloches, bénites le , viennent s'ajouter aux 21 déjà en place. Elles comblent les lacunes des notes manquantes et ajoutent une nouvelle gamme. Le nouveau carillon de 35 cloches permet donc une utilisation sur 3 octaves chromatiques.

Le carillon actuel

Voici la liste de la composition du carillon de la cathédrale :

| Numéro | Nom | Masse (en kg) | Note | Mode de sonnerie |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Maria de Domnis | 6 301 | Sol2 | Tintement et volée |

| 2 | Remigius | 1 472 | Do#3 | Tintement et volée |

| 3 | Michaël | 1 043 | Ré#3 | Tintement et volée |

| 4 | Maria-Andréa | 860 | Fa3 | Tintement et volée |

| 5 | Fabianus | 724,5 | Fa3 | Tintement et volée |

| 6 | Solemnis | 610 | Fa#3 | Tintement et volée |

| 7 | Anna-Maria | 460 | Sol#3 | Tintement et volée |

| 8 | Ladislaüs | 445 | La3 | Tintement et volée |

| 9 | Maria Virgo Dolorosissima | 365 | La#3 | Tintement |

| 10 | Sidonius | 288 | Si3 | Tintement et volée |

| 11 | Jeanne-Marie | 240 | Do4 | Tintement et volée |

| 12 | Donatus | 208 | Do#4 | Tintement et volée |

| 13 | Regina | 166,5 | Do4 | Tintement et volée |

| 14 | Martha | 165 | Ré4 | Tintement |

| 15 | Claude-Madeleine | 160 | Mi4 | Tintement et volée |

| 16 | Caecilia | 125 | Fa4 | Tintement |

| 17 | Hugues | 120 | Fa#4 | Tintement

et volée |

| 18 | Marie-Bernadette | 105 | Sol4 | Tintement et volée |

| 19 | Maria Martyrum regina | 75 | Sol#4 | Tintement |

| 20 | Rufina-Agricola | 57 | La4 | Tintement |

| 21 | Eutropia-Siffreda | 48 | La#4 | Tintement |

| 22 | Francisca-Clara | 45 | Si4 | Tintement |

| 23 | Theresa-Vincenta | 38 | Do5 | Tintement |

| 24 | Norberta | 32 | Do#5 | Tintement |

| 25 | Flourenceto | 28 | Ré5 | Tintement |

| 26 | Marie-Josèphe | 20 | Ré#5 | Tintement |

| 27 | Marie-Alberte | 19,5 | Mi5 | Tintement |

| 28 | Marie-Raymonde-Fernande | 19 | Fa5 | Tintement |

| 29 | Marie-Suzanne-Marguerite | 17 | Fa#5 | Tintement |

| 30 | Marie-Christophe-Angélique | 16,5 | Sol5 | Tintement |

| 31 | Marie-Matthieu-Jean-Baptiste | 16 | Sol#5 | Tintement |

| 32 | Pierre-Marie-Gabrielle | 14,4 | La5 | Tintement |

| 33 | Marie-Louise-Joséphine | 14 | La#5 | Tintement |

| 34 | Marie-Berthe-Lucile | 13,5 | Si5 | Tintement |

| 35 | Marie-Angélie | 13 | Do6 | Tintement |

Sonneries Horaires

Les quarts d’heure sont sonnés par les cloches 16 (Caecilia Fa4), et 15 (Claude-Madeleine Mi4), et les heures sont sonnées par la cloche 18 (Marie-Bernadette Sol4).

L’Angélus

L’Angélus est sonné à 8h, 12h, et 19h.

Aux heures de l’angélus, nous entendons seulement la sonnerie des quarts d’heures (cloches 16 et 15), la cloche 18 ne se fait donc pas entendre. Les 3x3 coups sont tintés par la cloche 2 (Remigius Do#3), Puis la volée est effectuée par la cloche 13 (Regina Do4).

Représentation de Notre-Dame-des-Doms au fil du temps

Le « Retable du crucifix » d'Antoine Rozen, peint en 1520 est considéré comme la seconde plus ancienne représentation réaliste du palais et de Notre-Dame des Doms.

Le dessin du palais des papes en 1617 par le père jésuite Étienne Martellange parfaitement réaliste laisse apparaître de peu de différences au niveau de la Cathédrale.

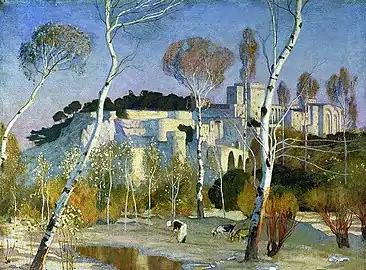

Parmi les représentations plus récentes, dans un style artistique différent, plusieurs peintres ont peint l'ensemble Rhône - pont d'Avignon - Palais des papes / Notre-Dame des Doms - rocher des Doms, mettant tour à tour en avant l'un ou l'autre. Lorsque James Carroll Beckwith peint Le palais des papes et le pont d'Avignon, Notre-Dame des Doms fait jeu égal avec le palais qui n'est présent que dans le coin supérieur droit sur moins d'un 1/6e du tableau alors que le Rhône en couvre la moitié. Paul Signac, avec son tableau Le Palais des papes représente une vue sensiblement orientée de la même manière, mais même si la proportion accordée au pont d'Avignon (sur la gauche du tableau) reste sensiblement la même, l'angle choisi recentre le palais, le rendant beaucoup plus important et gommant presque du fait le rocher de doms. Les proportions choisie par l'auteur semblent même exagérée afin de lui donner une importance plus grande. Notre-Dame des Doms y est bien détaché, créant ainsi un effet de mise en valeur des deux entités architecturales. Avec une orientation différente, vraisemblablement depuis l'Île de la Barthelasse ou Villeneuve-lès-Avignon, Adrian Stokes pour son Le palais des papes d'Avignon écrase le palais et le pont sur la moitié droite du tableau pour faire ressortir la colline du rocher des doms, et y ajout même de la végétation et Notre-Dame des Doms n'y est que très peu visible.

_Saint-Maximin_peintures_sur_bois_du_XVIe_si%C3%A8cle._Dessins_par_feu_Ph._Rostan_(1886).jpg.webp) Le retable du crucifix de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Le retable du crucifix de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

par Antoine Rozen (1520),

dessin de Philippe Rostan (1886). Le palais des papes dominant le Rhône, dessin de T. Allom, gravure de E. Brandard, 1840.

Le palais des papes dominant le Rhône, dessin de T. Allom, gravure de E. Brandard, 1840. Le palais des papes et le pont d'Avignon

Le palais des papes et le pont d'Avignon

par James Carroll Beckwith (1852-1917). Le Palais des papes

Le Palais des papes

peint par Paul Signac en 1900. Le palais des papes d'Avignon

Le palais des papes d'Avignon

par Adrian Stokes (1854-1935).

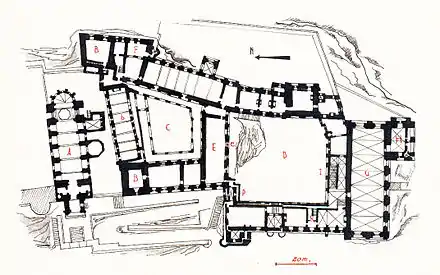

Étude du palais et de la cathédrale par Viollet-le-Duc

A, église Notre-Dame des Doms, rétablie dans sa forme première et avant l'adjonction des chapelles.

B & H, tours.

b, corps de logis avec au-dessous, la salle des festins.

C, cour du cloître.

D, cour d'honneur.

e, mâchicoulis défendant le bâtiment E.

G, grande salle entièrement voûtée qui servait de chapelle.

I, escalier d'honneur donnant entrée à la chapelle et dans les appartements des corps de logis à l'occident et au levant.

K, escalier desservant un couloir de service qui longe les pièces de l'aile occidentale et communique avec les défenses supérieures par les vis L, aboutit au-dessus de la poterne P, et met l'aile occidentale en communication avec le logis E.

F, les grandes cuisines (premier étage).

Notes

Références

- « Notre-Dame-des-Doms », sur www.horizon-provence.com (consulté le )

- « Cathédrale Notre-Dame-des-Doms », notice no PA00081814, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Notre Dame des Doms », sur architecture.relig.free.fr (consulté le )

- Jean-Paul Coste et Pierre Coste, La Provence, Presses Universitaires de France, , 33929e éd., 500 p., chap. 1 (« Le Comtat Venaissin »)

- Les exigences de Benoît XIII pour la restauration des remparts d'Avignon, [lire en ligne]

- L. Bonnement, Mémoires de Bertrand Boysset. Contenant ce qui est arrivé de plus remarquable particulièrement à Arles et en Provence depuis 1372 jusqu’en 1414, Le Musée. Revue arlésienne, historique et littéraire, 1876-1877.

- Daniel Bréhier, La métropole Notre-Dame des Doms, Éd. Beaulieu, Art et tradition, 2002.

- Basilique Métropolitaine Notre-Dame des Doms - Avignon Tourisme

- Œuvre de James Pradier

- La Métropole Notre-Dame des Doms : La cathédrale Notre-Dame des Doms et Notre-Dame de Tout Pouvoir

- Inventaire de l'orgue

- « orgue de tribune », notice no PM84001144, base Palissy, ministère français de la Culture

- « orgue de tribune : partie instrumentale de l'orgue », notice no PM84000274, base Palissy, ministère français de la Culture

- « orgue de tribune : buffet d'orgue », notice no PM84000662, base Palissy, ministère français de la Culture

- Norbert Dufourcq, Orgues comtadines et orgues provençales (supplément), p. 111-128, dans Provence historique, tome 5, fascicule 20, 1955 (lire en ligne), et suite et fin, p. 236-237, fascicule 21, 1955)

- Patrimoine organistique d'Avignon

- Dit des trois morts et des trois vifs sur le site lamortdanslart.com

Voir aussi

Sources et bibliographie

Par ordre chronologique de parution

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, publié par Banc, 1864

- « Cathédrale Notre-Dame-des-Doms », dans Congrès archéologique de France. Avignon. 76e session. 1909, Société française d'archéologie, Paris, 1910, tome 1, p. 7-16 (lire en ligne)

- Guy Barruol, « L'église Notre-Dame des Doms d'Avignon au XIIe siècle », dans Congrès archéologique de France. Avignon et le Comtat Venaissin. 121e session. 1963, Société française d'archéologie, Paris, 1963, p. 44-58

- Jean-Maurice Rouquette, Provence romane. La Provence rhodanienne. Tome 1, p. 205-218, Éditions Zodiaque (collection « La nuit des temps » no 40), La Pierre-qui-Vire, 1980 (ISBN 978-2736901387)

- Chanoine André Reyne, Abbé Daniel Breihier, La basilique métropolitaine N.-D. des Doms, Avignon, Maison Aubanel, imprimeur de N.S.P. le pape & de Mgr l’Archevêque, , 93 p.

- Daniel Bréhier, La métropole Notre-Dame des Doms, Éd. Beaulieu, Art et Tradition, Lyon, 2002.

- Andreas Hartmann-Virnich, « Avignon, cathédrale Notre-Dame-des-Doms. L'édifice roman », dans Congrès archéologique de France. Monuments d'Avignon et du Comtat Venaissin. Empreinte et influence de la papauté (XIVe-XVIIIe siècle). 175e session. 2016, Société française d'archéologie, Paris, 2018, p. 235-251, (ISBN 978-2-901837-76-3)

Articles connexes

- Palais des Papes d'Avignon

- Papauté d'Avignon

- Archidiocèse d'Avignon

- Liste des évêques et archevêques d'Avignon

- Liste des cathédrales catholiques romaines de France

- Liste des monuments historiques de 1840

- Liste des monuments historiques de Vaucluse

- Liste des cathédrales de France protégées aux monuments historiques

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la religion :

- Ressources relatives à l'architecture :

- Avignon, Notre-Dame-des-Doms : pourquoi des-Doms ?, Histoires d'universités

- [vidéo] Sonnerie du bourdon de la cathédrale d'Avignon vue de l'extérieur

- [vidéo] Sonnerie des cloches de la cathédrale d'Avignon vue de l’intérieur du clocher