Cardiomyopathie restrictive

La cardiomyopathie restrictive est une forme de cardiomyopathie (littéralement « maladie du muscle cardiaque ») secondaire à une perte de la souplesse des parois des cavités cardiaques, principalement des ventricules, (diminution de la compliance cardiaque), ce qui entraîne une résistance au flux sanguin normal.

| Spécialité | Cardiologie |

|---|

| CISP-2 | K84 |

|---|---|

| CIM-10 | I42.5 |

| CIM-9 | 425.4 |

| OMIM | 609578 et 612422 115210, 609578 et 612422 |

| DiseasesDB | 11390 |

| MedlinePlus | 000189 |

| eMedicine | 153062 |

| MeSH | D002313 |

![]() Mise en garde médicale

Mise en garde médicale

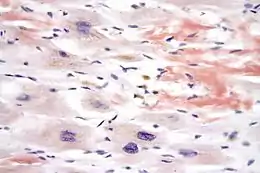

C’est une affection d’origine inconnue caractérisée par une rigidité du myocarde et un dysfonctionnement diastolique. Ce dernier restreint le remplissage du cœur, d’où le nom de myocardiopathie restrictive.

Elle se distingue des cardiomyopathies dilatées, la taille du ventricule gauche restant à peu près normale, et des cardiomyopathies hypertrophiques, l'épaisseur des parois du muscle cardiaque n'étant pas augmenté[1].

Épidémiologie

Il s'agit de la plus rare des trois types de cardiomyopathies (dilatée, hypertrophique et restrictive) chez l'humain, le chien et le chat.

Physiopathologie

Mécanismes physiopathologiques

Le rythme et la contractilité du cœur peuvent être normales, mais les parois « enraidies » des cavités cardiaques les empêchent de se remplir correctement de sang. Les parois des ventricules sont moins souples mais pas nécessairement épaissies. Cela entraîne une augmentation très rapide des pressions de remplissage, se répercutant en amont.

Causes

Elle peut être idiopathique (aucune cause n'est identifiée), ou secondaire à diverses pathologies telles qu'une fibrose endomyocardique (tropicale, syndrome hyperéosinophilique idiopathique), une maladie infiltrative (amylose, sarcoïdose), une maladie métabolique (maladie de Gaucher, mucopolysaccharidoses, maladie de Fabry, syndrome carcinoïde). Elle a également été décrite dans les suites de radiothérapie ou de certains traitements médicamenteux (dont la chloroquine[2]).

Les sujets atteints d'une forme idiopathique peuvent avoir une histoire familiale de cardiomyopathie. Différentes mutations génétiques responsables de l'atteinte ont été décrites[3].

Diagnostic

Les signes fonctionnels ne sont pas spécifiques et regroupent asthénie (fatigue), dyspnée (essoufflement), palpitations, œdème. Le diagnostic est fait par l'échographie ou l'IRM cardiaque. Ils montrent des parois ventriculaires d'épaisseur normale ou un peu épaissie, un volume ventriculaire normale ou diminué, une fraction d'éjection normale, du moins au début, un élargissement des oreillettes. Le doppler cardiaque montre un flux mitral de type restrictif[4].

Les autres examens (l'électrocardiogramme, et le cathétérisme cardiaque) ne sont pas nécessaires au diagnostic mais apprécient son retentissement.

Le dosage du taux sanguin de BNP montre qu'il est, comme dans toute insuffisance cardiaque, élevée.

Prise en charge

La transplantation cardiaque est le seul traitement permettant une survie prolongée.

Il n'existe pas de traitement curateur. Le but du traitement est d'améliorer les symptômes.

Chez les patients présentant des troubles du rythme cardiaque ou des troubles de la conduction peut être proposé un pacemaker.

Évolution et complications

La cardiomyopathie restrictive idiopathique de l'enfant est presque toujours fatale : seule la transplantation cardiaque est possible. Les complications concernent principalement les troubles du rythme cardiaque et les complications emboliques.

Notes et références

- Elliott P, Andersson B, Arbustini E et al. Classification of the cardiomyopathies: a position statement from the European Society Of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases, Eur Heart J, 2008;29:270–276

- Cotroneo J, Sleik KM, Rodriguez RE et al. Hydroxychloroquine-induced restrictive cardiomyopathy, Eur J Echocardiogr, 2007;8:247–251

- Sen-Chowdhry S, Syrris P, McKenna WJ, Genetics of restrictive cardiomyopathy, Heart Fail Clin, 2010;6:179–186

- Garcia MJ, Constrictive pericarditis versus restrictive cardiomyopathy?, J Am Coll Cardiol, 2016:67:2061–2076