Canal Ypres-Comines

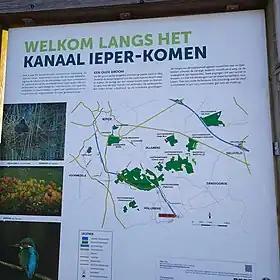

Le canal Ypres-Comines (en néerlandais : Kanaal Ieper-Komen) est un chantier avorté de canal belge n'ayant jamais été en usage à cause de difficultés géographiques et des dégâts militaires[1] - [2]. Il est cité parmi les grands travaux inutiles de Belgique. Long de 16 km, la jonction s'interrompt aux divers points des anciennes écluses ainsi qu'au Palingbeek. Il avait pour vocation de relier le bassin de l'Yser à celui de la Lys afin d'établir une jonction avec l'Escaut. Après la seconde guerre mondiale, le projet sera définitivement abandonné du fait des dégâts provoqués par la bataille du canal (d'Ypres-Comines), son projet de trop petit gabarit et la réduction de l'intérêt économique[1]. Cet abandon mènera à la création en 1970 d'un premier espace protégé de 200 ha aujourd'hui Natura 2000, le domaine provincial du Palingbeek et d'un site de Grand Intérêt Biologique de 17,4 ha[3]. Dans les années 1980, les chemins qui longent le canal désaffecté sont progressivement transformés en voies cyclables et font aujourd'hui la jonction entre Ypres et Comines. Le développement de ces voies et le verdissement du canal ainsi que ses différents points d'intérêt en font un parcours touristique transfrontalier très attractif[4] - [5].

| Canal Ypres-Comines Kanaal Ieper-Komen | |

| |

| Géographie | |

|---|---|

| Pays | Belgique |

| Caractéristiques | |

| Longueur | 16 km |

Historique du canal Ypres-Comines[1]

Génèse du projet

Joindre l'Yser à la Lys ne prend son sens que par la prospérité de la ville d'Ypres qui deviendra la troisième ville en importance en Flandre après Bruges et Gand[6]. Ce développement est dû à l'activité textile qui exige une importante main d'œuvre et donc un important acheminement de production agricole. Situé sur la route joignant Bruges à Lille en passant par Messines et Warneton, le développement de nouveaux moyens de communication pour importer et exporter les marchandises devint progressivement une priorité[7].

Entre 1598 et 1621, sous le règne des Archiducs Albert et Isabelle, la volonté de doter le territoire d'un réseau de canaux se concrétise. Le canal de l'Yperlée s'achève en 1646 et un projet de canal reliant Ypres à Warneton est élaboré en 1667 par Jacobus Donche. Ce projet prévoyait de remonter depuis la Douve, à Warneton. En 1680, une carte témoigne de ce premier projet et d'un second partant de Comines[8].

En 1794, le capitaine de Génie français, Bormand, présente un projet suivant le parcours des rivières existantes en envisageant la percée de la Colline 60, au sud de Zillebeke. En 1806, l'ingénieur français David-François Panay déporte le projet vers Hollebeke avec un tunnel, quatre écluses depuis la Lys afin de pouvoir remonter le dénivelé de 9,17 m et six écluses côté Ypres pour descendre le dénivelé de 13,07 m. (voir Le problème de dénivellement) Ce projet fut abandonné pour des raisons financières.

En 1827, le capitaine du Génie hollandais, Cornelis Alewijn (nl), présenta un nouveau projet passant par Menin. Son trajet remontait le cours de la Geluwebeek (petit cours d'eau) et s'accompagnait de 14 écluses et six pompes à eau[9].

En 1832, l'ingénieur en chef Noël et l'ingénieur Wolters proposèrent à Charles Rogier, ministre des Affaires étrangères belges, un projet calqué sur celui d'Alewijn. Il faudra attendre le 31 janvier 1863 pour qu'un arrêté royal accorde le creusement du canal sur la base de ce projet.

Construction du canal

Le 14 août 1863 sont publiés les statuts d'une société anonyme dénommée "Compagnie du canal de la Lys à l'Yperlée" ayant pour objet le creusement du canal. Le creusement débutera en novembre 1864 sur près de 700 mètres à hauteur du Palingbeek actuel. 63 m de tunnel seront creusés par le tunnelier liégeois Bruguet avant que ceux-ci s'effondrent. L'option est abandonnée et remplacée par une tranchée à ciel ouvert qui fera face à des glissements de terrain qui interrompront les travaux en 1868.

En 1886, l'État reprend le projet à son compte et les travaux reprennent en 1889. L'ingénieur Lehoucq creuse à l'endroit le plus encaissé un tunnel de 250 mètres. Le 28 juillet 1893, à quelques mois de son achèvement, le tunnel s'effondre.

En 1909, l'ingénieur Eugène Froidure présente un nouveau projet. Les travaux reprennent en 1910. Au Palingbeek, un pont, dit de Saint-Eloi, est construit afin d'enjamber le canal sur une longueur de 100 m.

Achèvement de courte durée

Le 29 novembre 1912, l'entrepreneur considère sa mission accomplie et plusieurs officiels viennent visiter le canal et le pont de Saint-Eloi. Cependant, le canal n'a pas le temps d'être inauguré car le 16 juin 1913, le pont de Saint-Eloi s'effondre dans le lit du canal. Les vestiges de ce pont sont visibles et valorisés au sein de l'actuel domaine provincial du Palingbeek.

Conséquences de deux guerres mondiales

La première guerre mondiale interrompit tout travaux de réparation. Le tracé du canal croisait régulièrement l'un des plus importants front de Belgique. Les dégâts provoquèrent l'abandon du canal. En 1930, un projet de reconstruction remet en état les écluses et prévoit la rectification du tracé au niveau du pont effondré du Palingbeek. En 1937, le Ministre Jules Joseph Merlot crée une commission chargée du projet[10]. La seconde guerre mondiale et l'impact de la Bataille du Canal (Ypres-Comines) provoquèrent un nouvel abandon. On constata également que ce canal ne répondait plus aux besoins de l'époque et on abandonna l'idée de le restaurer.

Aujourd'hui

La province de Flandre Occidentale acquit en 1970 le sillon du canal Ypres-Comines situé en région flamande pour en faire une zone touristique faisant passer sa superficie de 63ha à 240ha appelé domaine du Palingbeek. La Région Wallonne et la ville de Comines-Warneton se partageront la propriété de l'ancien canal afin de le transformer en espace de promenade vert, puis en réseau cyclable faisant la jonction avec le réseau flamand.

Problématiques rencontrées

Le problème de dénivellement

Le problème majeur est topographique puisqu'il s'agit ici d'un canal à bief. Il faut partir de niveaux de quatorze à quinze mètres pour passer par une vallée (Palingbeek) entre des collines. Celle-ci avoisine des hauteurs d'environ 45 m. Pour pallier ce problème, il faut prévoir des écluses, des pompes pour alimenter le canal en eau et un moyen de franchir la vallée. Une des solutions envisagées pour passer la trouée d'Hollebeke a été la construction d'un tunnel. Le projet sera abandonné à cause de coulée de boue.

Alimentation en eau

L'un des problèmes techniques d'un canal à bief est son alimentation en eau par des château d'eau ou des pompes. Aucune source d'eau de proximité ne permettait d'alimenter le bief situé sous le pont de Saint-Eloi. Le canal nécessita une succession de machines à vapeur élévatoires afin d'acheminer l'eau, ce qui rendait le canal particulièrement dépendant en eau.

Points d'intérêts sur le tracé

Parcours depuis le départ de la ligne RAVeL 69a. (Lys)

- Memorial de la Bataille du canal

- Domaine provincial du Palingbeek

- Vestige d'écluse

- Spoilbank Commonwealth War Graves Commission Cemetery (en)

- Bedford House Cemetery (en)

Notes et références

- Vanthuyne, « Bref historique du canal Ypres-Comines et le fonctionnement de ses écluses », Mémoires de la Société d'Histoire de Comines-Warneton et sa région - Tome 43,

- « Sur les traces du canal inachevé », sur La Voix du Nord, (consulté le )

- « 1597 - Canal désaffecté Ypres-Comines | Rechercher un site intéressant ou protégé | Sites | La biodiversité en Wallonie », sur biodiversite.wallonie.be (consulté le )

- « À vélo de Warneton à Ypres, sur les traces de l’Histoire », sur La Voix du Nord, (consulté le )

- Marie-France Philippo, « L’histoire d’un canal entre Ypres et Comines qui n’a jamais vu un bateau », sur lavenir.net (consulté le )

- (nl) A. Verhulst, « De vroegste geschiedenis van het Sint-Maartenskapittel en het ontstaan van de stad Ieper », Prisma der geschiedenis van Ieper, , p. 476-495

- J-M Duvosquel, « Les routes d'Ypres à Lille et le passage de la Lys au Moyen-Age ou de l'économie domaniale aux foires de Flandre », Mémoires de la Société d'histoire de Comines-Warneton et la région T24, , p. 57-7

- "Carte d'Ipre et de ses environs" Simon Donche - Het Rijksarchief in België

- J-M Duvosquel et C. Lemoine-Isabeau, « La région de Comines-Warneton, 7 siècles de documents cartographiques et iconographiques. », Centre culturel du Crédit Communal de Belgiques, , p. 38-40

- L. Stubbe, L. Vandamme, S. Verheye, O. Mus, H. Viaene et R. Verstraete, « Divers : La jonction Yzer-Lys par un canal existant », Het verhaal van een oude vaart. Geschiedenis en toekomst van het kanaak Ieper-Komen,