Camps de concentration britanniques en Afrique du Sud

Les camps de concentration britanniques en Afrique du Sud furent construits durant la seconde guerre des Boers par l'armée impériale britannique afin d'y interner les populations civiles boers et indigènes.

Sur près de 145 000 femmes et enfants boers internés dans 49 camps, 27 927 y moururent, victimes de conditions de vie effroyables, aggravées par des épidémies de rougeole et de typhus.

Dans des camps séparés furent également internés plus de 140 000 femmes, hommes et enfants de couleurs qui avaient travaillé sur les fermes des Boers en tant que domestiques, journaliers, ouvriers agricoles, ou bien avaient été fait prisonniers sur les champs de bataille.

Contexte

Seconde guerre des Boers

La seconde guerre des Boers désigne le second conflit intervenu en Afrique du Sud du 11 octobre 1899 au 31 mai 1902, entre les Britanniques et les habitants des deux républiques boers indépendantes (État libre d'Orange et la République sud-africaine du Transvaal). Il s'agit d'une guerre coloniale, visant à obliger ces deux républiques à réintégrer l'empire britannique. Les républiques boers perdent la guerre, mais obtiennent de très importantes concessions de la part des Britanniques aux dépens des populations africaines noires et des personnes dites coloured. Les populations africaines ayant pris part au conflit pour soutenir les Britanniques n'obtiennent ni droit de retour à leur terre expropriée ni droits individuels d'hommes libres égaux à ceux des Blancs[1]. Du côté de l'empire britannique, près d'un demi-million de soldats sont engagés dans le conflit[2]. Les soldats sont d'origines diverses. Il y a d'une part les sujets britanniques des colonies du Cap et du Natal (les hommes de langue afrikaans n'ont pas été enrôlés), d'autre part les soldats britanniques envoyés en renfort depuis la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Par ailleurs, les troupes impériales ont engagé près de 30 000 supplétifs armés parmi les Noirs d'Afrique du Sud, engagés à des postes subalternes et particulièrement exposés (gardes, éclaireurs, espions, coursiers)[3]. Enfin, des populations africaines indigènes participent également de manière indépendante et prêtent main-forte au camp britannique, notamment lors du siège de Mafeking.

Les Boers constituent une armée de milice. Ils sont organisés en kommandos très mobiles. Bien que numériquement très inférieurs, jamais plus de 30 000 combattants engagés sur le terrain, ils infligent de lourdes défaites aux troupes impériales et assiègent les villes de Makefing, Kimberley et Ladysmith pendant de longs mois. Malgré cela, les kommandos boers peinent à convertir leur avantage tactique en gains territoriaux. Dès l'automne 1900, la situation militaire des Boers devient désespérée. Ils s'engagent alors dans une guerre de guérilla qui propage le conflit sur de très vastes zones. De nombreux combattants - ironiquement appelés hensoppers[4]. - désertent leur commando[5].

Politique de la terre brûlée

La dernière phase du conflit - celle de la guérilla - propage le conflit sur de très vastes zones. Lord Kitchener décide de reconquérir le territoire par une politique systématique de la terre brûlée[6]. Près de 30 000 exploitations boers sont détruites, les maisons rasées[6]. L'armée britannique fait plus de 25 000 prisonniers de guerre, qu'elle envoie dans des camps de détention qu'elle fait construire dans différentes parties de l'empire (aux Bermudes, à Saint-Hélène, en Inde et au Sri Lanka)[7].

La politique de la terre brûlée vise dans un premier temps à décourager les kommandos boers de se livrer à des actes de sabotage contre les lignes de communication et de ravitaillement britanniques, en particulier les lignes de chemins de fer. Le 16 juin 1900, le commandant en chef Lord Roberts décide qu'en cas de destruction d'un bien public, les maisons et les fermes situées à proximité immédiate seront brûlées et les notables résidant dans le secteur emprisonnés[8]. Les premiers à faire les frais de cette politique sont les membres de la famille du général Christiaan de Wet, dont la ferme familiale à Roodport est dynamitée le 15 juin 1900 à la suite de l'attaque de son kommando contre la gare de Roodewal le 7 juin 1900[8].

Dès septembre 1900 cependant, et plus encore en octobre et novembre 1900, le nombre de fermes incendiées et de récoltes saccagées augmente considérablement[9] - [10] ; ce ne sont plus seulement les fermes des saboteurs qui sont visées. Les fermes incendiées le sont de plus en plus souvent à la suite d'ordres arbitraires émanant de la hiérarchie militaire, assez souvent par Lord Roberts lui-même. Les habitations et les villages des serviteurs et des travailleurs agricoles africains ne sont pas non plus épargnées, on veut s'assurer que les populations autochtones ne viennent pas en aide aux kommandos[10]. En janvier 1901, Lord Kitchener détache 20 000 soldats britanniques dans le Transvaal oriental avec une double mission : débusquer le général Louis Botha et ses kommandos et débarrasser la région entière de toute présence humaine, animale, ainsi que de toute ressource alimentaire. Les soldats ne parviennent pas à brûler les récoltes en raison de la pluie qui a détrempé les champs ; ils ont recours à des troupeaux de bœufs pour les piétiner et les détruire. Conduite par Botha, la population se réfugie au Swaziland, échappant ainsi aux troupes britanniques[11].

La paix n'est signée que le 31 mai 1902. Dans l'intervalle, l'armée britannique poursuit sa politique de la terre brûlée, laissant des milliers d'hommes et de femmes d'origine boer ou indigène entièrement à sa merci, privés de logement, sans aucun moyen de subsistance, leurs récoltes détruites, leur bétail abattu ou confisqué. Il semble par ailleurs assez probable qu'un certain nombre de femmes et de jeunes filles aient subi des violences sexuelles de la part de soldats britanniques lorsque ces derniers se sont emparés de leurs fermes[12]. Il existe des témoignages historiques en ce sens, mais il est très difficile de savoir si ces violences étaient systématiques ou constituaient plutôt des cas isolés, en raison du très fort tabou que constituait ce type d'évènement dans la culture boer[12].

Politique d'internement de la population

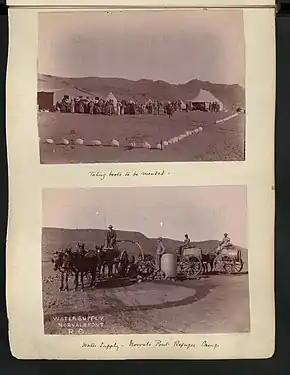

Le 21 décembre 1900, un mémorandum britannique légalise la mise en place de camps d'internement. Ces camps sont parfois appelés camps de concentration par l'administration britannique[13]. Dans l'immense majorité des cas, ces camps sont des camps de tentes, comme à Bloemfontein.

L'établissement de ces camps fait partie de la stratégie anti-guérilla de l'armée britannique[14]. Les combattants boers se voient offrir le choix suivant[14] :

- soit déserter leur kommando, livrer leurs armes, jurer un serment de neutralité et rejoindre un camp d'internement avec leur famille ;

- soit continuer le combat et risquer de tout perdre : voir leur ferme confisquée ou brûlée, être eux-mêmes envoyés outre-mer dans un camp de prisonniers de guerre si pris les armes à la main.

En leur proposant ce marché, les Britanniques espèrent hâter la fin de la guerre[14]. L'armée boer est une armée de milice et chaque citoyen (burgher) a l'obligation de combattre dans un kommando. L'offre britannique offre ainsi une certaine protection aux combattants boers désireux de déserter. Car si les troupes impériales ont annexé depuis quelques mois les deux républiques boers, elles sont très loin d'occuper l'entièreté du terrain, ce qui expose tout déserteur au risque de ré-embrigadement forcé par les kommandos boers[14].

Fin février 1901, des négociations ont lieu à Middlebourg entre Louis Botha, commandant-général des armées du Transvaal et Lord Kitchener. Kitchener essaie d'obtenir de Botha que ses kommandos épargnent les Boers neutres ou ralliés aux troupes britanniques en échange du même traitement des familles des rebelles républicains. Botha refuse le marché et Kitchener prend la décision d'étendre et de systématiser la politique d'internement des femmes et des enfants boers[15]. Il fait établir pour la population boer une cinquantaine de camps d'internement[7]. Il établit également de tels camps pour les populations noires déplacées par les ravages de la guerre, souvent à proximité immédiate des camps destinés aux boers[7].

Le but de cette politique d'internement est de contrôler en les concentrant dans des camps les familles des combattants boers tombées entre les mains de l'armée britannique. Cette politique d'internement est le deuxième volet de la politique de la terre brûlée. En privant la population de ses moyens de subsistance, il s'agit de priver les kommandos boers de toute base arrière et de contraindre leurs familles à quitter leurs terres et leurs villages et avoir pour seule perspective de survie l'internement dans les camps mis sur pied par l'armée britannique. Le camp de Bloemfontein est l'un des premiers camps à être créés[16] - [17].

Circulaire aux officiers : « Il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour arrêter cette guérilla. Après sa réussite à petite échelle, il nous a été suggéré de déplacer tous les hommes, les femmes, les enfants et les indigènes des districts que l’ennemi occupe. […] Les femmes et les enfants devront être gardés près des voies de chemin de fer pour être ravitaillés. […] On doit expliquer à ceux qui se rendront volontairement qu’ils seront autorisés à vivre avec leurs familles dans le camp jusqu’à ce qu’il soit sûr pour eux de retourner dans leurs maisons[18]

En mai 1902, Joseph Chamberlain, secrétaire d’État aux colonies, publie les chiffres officiels du nombre de personnes civiles internées : toute origine confondue, il y a alors au total 116 000 personnes internées, dont 43 000 au Transvaal, 45 000 dans l’État libre d'Orange et 25 600 dans le Natal[19]. Les personnes internées au Natal ont - pour l'essentiel - été transférées depuis le Transvaal afin de décharger les camps surpeuplés de cette région[19].

Réfugiés ou prisonniers de guerre ?

Durant toute la guerre et même après, l'administration britannique coloniale persiste à parler de camps de réfugiés (refugee camps) au sujet de ses camps d'internement. En métropole, les politiciens reprennent eux aussi cette dénomination trompeuse ; ils décrivent les résidents des camps comme des civils ayant choisi de se rendre librement dans ces camps afin d'y chercher protection[20]. On n'hésite pas à présenter la politique d'internement comme relevant d'une généreuse assistance apportées par l'armée britannique aux familles de ceux qui sont en guerre contre elle[20].

Cependant, les camps d'internement britanniques ne sont pas à proprement parler des prisons[14]. Leur population n'y est pas soumise à un régime carcéral[21]. Les frontières des camps sont poreuses, les contacts (y compris commerciaux) entre les camps et l'extérieur sont nombreux. De nombreuses personnes sortent pour rendre visite à des membres de leur famille qui se trouvent dans d'autres camps ou pour trouver du travail dans les villes voisines[14]. La population n'est pas soumise au travail forcé[21]. Surtout, elle n'est pas soumise à des traitements visant à son extermination[21] - [14].

Précédents historiques

Bien que l'on trouve çà et là l'information selon laquelle les camps de concentration britanniques aient été les premiers camps où une population ait été internée, cela ne correspond pas à la réalité. Lors de la guerre d'indépendance cubaine, le pouvoir militaire espagnol interne massivement la population cubaine dans des camps, là aussi dans le but d'empêcher cette population de soutenir une résistance armée[22]. Ce sont près de 500000 civils qui sont ainsi internés, dont on estime qu'un cinquième périt de maladie et de faim[22]. Cette politique est appelée reconcentracio par les Espagnols et est à l'origine du terme camp de concentration. Selon l'historienne Annette Becker, «le regroupement forcé de civils est né en situation coloniale, dans le cadre d’une guérilla qui, s’étendant sur une grande partie du territoire, a duré et entraîné en rétorsion la dévastation stratégique de vastes zones qui visait à priver les insurgés de leurs moyens de subsistance»[23].

La deuxième fois où des camps de concentration ont été édifié s'est produite également dans un contexte colonial, il s'agit de la guerre de Boers en 1901 ; «les mêmes causes produisant les mêmes effets, la guerre coloniale opposant les deux républiques boers aux Britanniques en Afrique du Sud allait être à l’origine de la création de nouveaux camps de concentration.»[23]. Les camps sont britanniques.

Ce même principe d'internement en masse de la population est par ailleurs appliqué par les États-Unis lors de la guerre américano-philippine de 1899 à 1902[22] - [24].

En anglais, le terme concentration camp passe dans le langage courant en référence aux camps érigés par les troupes britanniques en Afrique du Sud en 1900-1902[25]. Le regroupement de population dans un camp par les troupes impériales britanniques n'est pas sans précédent, de tels camps ayant été édifiés dans le Raj (Inde) à la fin du XVIIIe siècle[26]. Cependant, les camps de concentration en Afrique du Sud sont le résultat d'une politique à de relocalisation systématique et à très large échelle, une pratique qu'aucune puissance coloniale n'a mise en œuvre avant la fin du XIXe siècle[27].

Épidémies et mortalité

L'établissement des camps de concentration britanniques poursuit un objectif militaire tactique[22] - [14]. Le but des autorités coloniales est de séparer la population de la guérilla, de priver la guérilla de ses soutiens et de la contraindre à cesser les hostilités[14]. Le but des autorités coloniales n'est pas - contrairement aux camps de concentration nazis - d'exterminer une population[21]. De fait, aucune archive britannique ne contient la moindre référence à une velléité génocidaire. Cependant, la politique d'internement est poursuivie avant tout autre considération humanitaire : les populations sont déplacées et internées au fur et à mesure de l'avancement des troupes et ce quelles que soient les capacités - ou les incapacités - de l'armée britannique à pourvoir aux besoins en eau potable, en alimentation, en moyens sanitaires, en chauffage, en nombres de tentes, etc. De manière générale, la situation la plus catastrophique prévalait à l'ouverture des camps[28], pour s'améliorer peu à peu au fur et à mesure que des infrastructures comme l'édification de latrines, le raccordement à l'eau se mettaient progressivement en place.

À l'époque, les connaissances médicales sont suffisamment avancées pour qu'il soit connu que de fortes concentrations humaines sans système sanitaire adéquat sont les foyers de propagation idéaux de larges épidémies[29]. C'est donc en toute connaissance de cause que l'administration fait encourir à la population un risque de surmortalité. La responsabilité britannique est d'autant plus engagée que les fonds alloués à la gestion des camps sont insuffisants et leur administration a été inadéquatement planifiée[28] - [14]. Les approvisionnements en eau potable ne sont pas assurés, les conditions sanitaires y sont déplorables et les détenus malnutris. La mortalité y est très élevée, des épidémies - notamment de typhus et de rougeole - font de terribles ravages[28]. Au total, près de 26 000 Boers meurent dans ces camps - principalement des femmes et des enfants - ce qui équivaut à un huitième de leur population d'alors[30]. Le nombre de personnes noires décédées dans ces camps d'internement n'est pas connu, il est estimé à près de 20 000 personnes[28]. Le nombre total de victimes africaines des camps n'est pas connu avec exactitude car les autorités britanniques ne décomptaient pas précisément les morts survenues dans les camps pour indigènes noirs[31]. Ces derniers, très souvent illettrés, n'ont pas laissé de traces écrites de leur expérience[31].

Dans les camps de concentration pour la population boer, les morts étaient précisément décomptés. Entre juillet 1901 et février 1902, le taux de mortalité était de 247 décès pour 1000 personnes par année[32]. Le plus fort taux de mortalité dans ces camps a été enregistré en octobre 1901, avec un taux de mortalité de 344 pour mille[32]. Le taux de mortalité le plus faible dans les camps est enregistré en février 1902, avec un taux annuel de 69 pour 1'000 personnes[32]. En ce qui concerne les camps pour les Noirs, on sait que la qualité de l'alimentation qu'ils recevaient était bien moindre que celle destinée à la population boer, ce qui fait craindre que la mortalité parmi les enfants noirs ait été au moins aussi élevée que celle des enfants blancs, si ce n'est plus[28]. Dans les camps noirs, le pic de mortalité est atteint en décembre 1901[28].

Le taux de mortalité n'est pas le même d'un camp d'internement à l'autre[28]. Ainsi, le camp de Béthulie a enregistré 1370 décès, tandis que les camps de Brandfort et Mafeking, pourtant de taille comparable, ont eux enregistré respectivement 1081 et 1029 décès[28]. La manière dont les camps étaient gérés, l'accès ou non à suffisamment d'eau potable, etc. étaient autant de facteurs qui ont contribué à des taux de survie différents d'un camp à l'autre.

À partir de novembre 1901, les camps passent sous administration civile[32]. Un certain nombre de mesures sont prises - surtout dans les camps pour la population boer- pour tenter de faire baisser le taux de mortalité dans les camps, avec une certaine efficacité.

Malnutrition

De manière générale, la nourriture est insuffisante tant en quantité qu'en qualité[33]. Les internés africains subissent de plus des discriminations terribles dans l'accès à la nourriture.

La nourriture provient de rations de l'armée, à base de viande, de farine, de sel et de sucre[33]. La taille des portions est cependant nettement plus petite que celles distribuées aux soldats. Elles sont en fait plus basses encore que celles délivrées aux prisonniers, rendant inéluctable une détérioration de l'état de santé des internés[33]. Les personnes blanches reçoivent une demi-livre de viande par jour, tandis que les personnes noires ne reçoivent qu'une livre de viande par semaine. Leur nourriture se base essentiellement sur des bouillies de maïs, ce qui les expose particulièrement au risque de pellagre[33], une maladie grave due à la malnutrition. Dans les camps de la Colonie de la rivière orange[34], l'armée dépense 9 pence par jour pour la nourriture des adultes blancs, mais seulement 4,5 pence pour les adultes noirs[33].

Manque d'hygiène et insalubrité

Rougeole

Dans les camps du Transvaal, la rougeole est la première cause de mortalité, causant à elle seule de 42 à 43 % des décès[28]. Dans les camps de l'État libre d'orange, la maladie cause également des ravages. Dans le camp de Béthulie, la rougeole cause plus de 300 décès entre juillet et décembre 1901[28]. À cette époque, il n'existe aucun vaccin, aucun traitement médical efficace. La cause même de cette maladie virale demeure inconnue. La seule mesure possible pour limiter la propagation de cette maladie extrêmement contagieuse est la mise en quarantaine des malades[28]. Cette mesure sera prise, mais tardivement, en 1902 principalement.

Soins médicaux

Dans les premiers mois de l'établissement des camps, ceux-ci manquent cruellement de personnel médical qualifié. Sur tout le territoire de l'Afrique du Sud, le personnel médical est en sous-effectif : il existe très peu de formations professionnelles en soins infirmiers et les médecins les mieux formés sont recrutés par l'armée britannique[35]. Par conséquent, les camps font principalement recours à des médecins qui travaillent à temps partiel sur place (le reste de leur temps étant dévolu à leur clientèle privée dans la localité la plus proche) et/ou à des médecins qui sont rattachés au corps médical de l'armée britannique (Royal Army Medical Corps) et dont la mission principale est de s'occuper des soldats des garnisons britanniques avoisinantes[35].

Les autorités britanniques décidentde recruter des infirmières professionnelles en Grande-Bretagne. Près de 100 infirmières viennent travailler dans les camps de la Colonie de la rivière Orange et le même nombre est recruté pour les camps situés au Transvaal[35]. Parallèlement à cela, les autorités font appel au Indian medical Service (IMS), un service du Raj britannique qui avait notamment été chargé de gérer les camps de mise en quarantaine lors de l'épidémie de peste de Chine, survenue en Inde quelques années plus tôt[35]. À la fin de l'année 1901, l'encadrement médical des camps s'est nettement amélioré. Les camps ont alors jusqu'à 5 médecins à plein temps, autant d'infirmières ainsi que des volontaires boers, qui exercent la fonction d'aide-infirmières[35].

La vie dans les camps

Les camps de concentration britanniques sont avant tout des camps de tentes. On s'y entasse parfois à 15 personnes par tentes. Il y fait très chaud en été, très froid en hiver.

Opinion publique et rapports d'enquête officiels

Depuis le début de la seconde guerre des Boers, des pacifistes britanniques ont créé le South African Conciliation Committee (SACC) (Comité de conciliation pour l'Afrique du Sud) dans le but est la diffusion d'informations exactes sur le conflit et surtout, de mettre rapidement fin au conflit en privilégiant une solution négociée au combat armé. Dès l'été de 1900, de nombreux membres du Comité de conciliation pour l'Afrique du Sud reçoivent des informations régulières sur la politique de la terre brûlée[36]. À la suite de cela, un sous-comité est créé, il s'agit du South African Women And Children Fund (SAWCF), dont le but est d'apporter de l'aide aux femmes et aux enfants boers victimes de la politique de la terre brûlée[36]. Ces prises de position pacifiste rencontrent une certaine indifférence en métropole. Le public est convaincu de la nécessité de ces mesures [36]. Tout comme l'état-major britannique, il est également convaincu que la fin des hostilités est toute proche. Aux élections générales de l'automne 1900, le parti conservateur remporte une large victoire, tandis que les politiciens membres du SACC, tels Allan Heywood Bright et Sir Wilfrid Lawson, subissent une défaite retentissante.

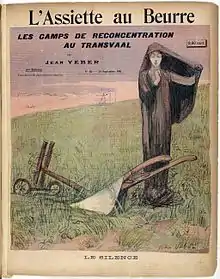

""Dans le numéro de septembre 1901 de L’Assiette au beurre, qui allait rapidement être traduit en néerlandais, le dessinateur Jean Veber offre une quinzaine de représentations dévastatrices des « Camps de reconcentration au Transvaal ». Des femmes pleurent les enfants morts qui s’entassent autour d’elles, tandis que des soldats britanniques les frappent ou leur arrachent leurs enfants:"[37]

Le 8 novembre 1901, le grand quotidien britannique The Times publie un article qui fait état de la forte mortalité dans les camps de concentration britannique:

« Les conditions de vie dans ces camps sont sans aucun doute responsables de la plupart des maux : les principales maladies sont la dysentrie et la diarrhée, la fièvre entérite et la pneumonie ainsi bien que la rougeole. Les habitudes de vie des Boers (hygiène insuffisante, remèdes de bonnes femmes) n'y sont globalement pas étrangères, mais ne faut-il pas y voir un argument supplémentaire pour arrêter cette politique de concentration dans des conditions aussi peu satisfaisantes ? »

Le combat d'Emily Hobhouse

Emily Hobhouse a notamment enquêté sur le cas de la petite Lizzie van Zyl.

Historiographies nationalistes

L'histoire de la seconde guerre des Boers, et celle des camps de concentration britannique en particulier occupe une place centrale dans le nationalisme afrikaner[14] - [38] - [39]. Le termes employé dans l'historiographie afrikaner pour se référer à ce conflit Tweede Vryheidsoorlog (deuxième guerre de libération) en est l'un reflet.

Pourtant, cette guerre n'est pas une guerre "entre Blancs"[14]. C'est une guerre civile qui concerne l'ensemble des peuples vivant sur le territoire actuel de l'Afrique du Sud et l'historiographie post-apartheid a apporté un nouveau regard sur cette période. En particulier, le récit selon laquelle se seraient uniquement des personnes boers qui auraient péri dans les camps de concentration britannique ainsi que la conception que seule l'histoire des personnes boers y ayant péri mérite l'attention des historiens ont été battues en brèche[24] - [39].

L'histoire effacée des Africains internés

Localisation des camps

| Transvaal: | Etat libre d'Orange: | Natal: | Colonie du Cap: |

|

|

|

|

Notes et références

- François-Xavier Fauvelle, Histoire de l'Afrique du Sud, Éditions du Seuil, (1re éd. 2006), cf. p. 375-378

- François-Xavier Fauvelle, Histoire de l'Afrique du Sud, Paris, Éditions du Seuil, (1re éd. 2006), 529 p. (ISBN 978-2-7578-5782-3), cf. p. 363

- François-Xavier Fauvelle, Histoire de l'Afrique du Sud, Éditions du Seuil, (1re éd. 2006), cf. p. 376

- littéralement, ceux qui lèvent les mains, déformation de l'anglais "Hands up !" (levez les mains)

- François-Xavier Fauvelle, Histoire de l'Afrique du Sud, Paris, Éditions du Seuil, (1re éd. 2006), 529 p. (ISBN 978-2-7578-5782-3), cf. p. 361-366

- François-Xavier Fauvelle, Histoire de l'Afrique du Sud, Paris, Éditions du Seuil, (1re éd. 2006), 529 p. (ISBN 978-2-7578-5782-3), cf. p. 365

- François-Xavier Fauvelle, Histoire de l'Afrique du Sud, Paris, Éditions du Seuil, (1re éd. 2006), 529 p. (ISBN 978-2-7578-5782-3), cf. p. 367-370

- Martin Bossenbroek (trad. du néerlandais de Belgique par Bertrand Abraham), L'or, l'empire et le sang : la guerre des Boers, 1899-1902 [« De Boerenoorlog »], Paris, Éditions du Seuil, (1re éd. 2012), 624 p. (ISBN 978-2-02-128197-2), p. 373-374

- (en) G.N Van den Bergh, « The British scorched earth and concentration camp policies in the Potchefstroom region, 1899-1902 », Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies, Vol 40, Nr 2, 2012, pp. 72-88 doi: 10.5787/40-2-997, vol. 40, no 2, , p. 72-88 (DOI doi: 10.5787/40-2-997, lire en ligne)

- Martin Bossenbroek (trad. du néerlandais de Belgique par Bertrand Abraham), L'or, l'empire et le sang : la guerre des Boers, 1899-1902 [« De Boerenoorlog »], Paris, Éditions du Seuil, (1re éd. 2012), 624 p. (ISBN 978-2-02-128197-2), p. 400-402

- Martin Bossenbroek (trad. du néerlandais de Belgique par Bertrand Abraham), L'or, l'empire et le sang : la guerre des Boers, 1899-1902 [« De Boerenoorlog »], Paris, Éditions du Seuil, (1re éd. 2012), 624 p. (ISBN 978-2-02-128197-2), p. 431-433

- (en) John Boje, « Sexual relations between British soldiers and Boer women: a methodological approach », South African Historical Journal, vol. 68, no 2, , p. 195-212

- Joël Kotek et Pierre Rigoulot, Le siècle des camps : Détention, concentration, extermination, cent ans de mal radical, Paris, Jean-Claude Lattès, , 805 p., p. 61-71cf. p. 67-68

- Iain R. Smith et Andreas Stucki, « The Colonial Development of Concentration Camps (1868–1902) », The Journal of Imperial and Commonwealth History, vol. 39, no 3, , p. 417–437 (ISSN 0308-6534, DOI 10.1080/03086534.2011.598746, lire en ligne, consulté le ), cf. p.425-431

- Joël Kotek et Pierre Rigoulot, Le siècle des camps : Détention, concentration, extermination, cent ans de mal radical, Paris, Jean-Claude Lattès, , 805 p., p. 67

- François-Xavier Fauvelle, Histoire de l'Afrique du Sud, Paris, Éditions du Seuil, (1re éd. 2006), 529 p. (ISBN 978-2-7578-5782-3), cf. p. 367-376 367-370

- Joël Kotek et Pierre Rigoulot, Le siècle des camps : Détention, concentration, extermination, cent ans de mal radical, Paris, Jean-Claude Lattès, , 805 p., p. 61-71cf. p. VERIFIER pages

- Spies, op. cit., p. 183. https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2008-2-page-101.htm#

- Joël Kotek et Pierre Rigoulot, Le siècle des camps : Détention, concentration, extermination, cent ans de mal radical, Paris, Jean-Claude Lattès, , 805 p., p.70

- (en) Kirsten McConnachie, « Camps of Containment : A Genealogy of the Refugee Camp », Humanity: An international Journal of Human Rights, Humanitarism and Development, vol. 7, no 3, , p. 397-412 (DOI https://doi.org/10.1353/hum.2016.0022), cf. p. 403

- François-Xavier Fauvelle, Histoire de l'Afrique du Sud, Paris, Éditions du Seuil, (1re éd. 2006), 529 p. (ISBN 978-2-7578-5782-3), p. 368

- (en) Kirsten McConnachie, « Camps of Containment : A Genealogy of the Refugee Camp », Humanity: An international Journal of Human Rights, Humanitarism and Development, vol. 7, no 3, , p. 397-412 (DOI https://doi.org/10.1353/hum.2016.0022), cf. p. 402

- Annette Becker, «LA GENÈSE DES CAMPS DE CONCENTRATION : CUBA, LA GUERRE DES BOERS, LA GRANDE GUERRE DE 1896 AUX ANNÉES VINGT», Revue d’Histoire de la Shoah, 2008/2 N° 189, pages 101 à 129

- Iain R. Smith et Andreas Stucki, « The Colonial Development of Concentration Camps (1868–1902) », The Journal of Imperial and Commonwealth History, vol. 39, no 3, , p. 417–437 (ISSN 0308-6534, DOI 10.1080/03086534.2011.598746, lire en ligne, consulté le ), cf. p.423-425

- (en) Iain R. Smith et Andreas Stucki, « The Colonial Development of Concentration Camps (1868–1902) », The Journal of Imperial and Commonwealth History, vol. 39, no 3, , p. 417-437 (lire en ligne)

- Sibylle Scheipers, « The Use of Camps in Colonial Warfare », The Journal of Imperial and Commonwealth History, vol. 43, no 4, , p. 678–698 (ISSN 0308-6534, DOI 10.1080/03086534.2015.1083230, lire en ligne, consulté le )

- Sibylle Scheipers, « The Use of Camps in Colonial Warfare », The Journal of Imperial and Commonwealth History, vol. 43, no 4, , p. 680 (ISSN 0308-6534, DOI 10.1080/03086534.2015.1083230, lire en ligne, consulté le )

- (en) Elisabeth van Heyningen, « A tool for modernisation ? The boer concentrations camps of the South African War, 1900-1902 », South African Journal of Science, vol. 106, , p. 52-61 (lire en ligne)

- Jonathan Hyslop, « The Invention of the Concentration Camp: Cuba, Southern Africa and the Philippines, 1896–1907 », South African Historical Journal, vol. 63, no 2, , p. 251–276 (ISSN 0258-2473, DOI 10.1080/02582473.2011.567359, lire en ligne, consulté le )

- François-Xavier Fauvelle, Histoire de l'Afrique du Sud, Paris, Éditions du Seuil, (1re éd. 2006), 529 p. (ISBN 978-2-7578-5782-3), cf. p. 369

- Fransjohan Pretorius, « The white concentration camps of the Anglo-Boer War: a debate without end », Historia, vol. 55, no 2, , p. 34–49 (ISSN 0018-229X, lire en ligne, consulté le )

- (en) Fransjohan Pretorius, « Concentration camps in the South African War? Here are the real facts », sur The Conversation, (consulté le )

- (en) Elisabeth van Heyningen, « Women and Gender in the South African War, 1899-1902 », dans Nomboniso Gasa, Women in South African History: They Remove Boulders and Cross Rivers, Cape Town, HSRC Press, (ISBN 9780796921741), p.95

- le nouveau nom de l'Etat libre d'Orange (cette colonie gardera ce nom jusqu'en 1910)

- (en) Elisabeth van Heyningen, « Women and Gender in the South African War, 1899-1902 », dans Nomboniso Gasa, Women in South African History: They Remove Boulders and Cross Rivers, Cape Town, HSRC Press, (ISBN 9780796921741), p.96-100

- Marouf Hasian Jr, « The “hysterical” Emily Hobhouse and Boer War concentration camp controversy », Western Journal of Communication, vol. 67, no 2, , p. 138–163 (ISSN 1057-0314, DOI 10.1080/10570310309374764, lire en ligne, consulté le )

- Annette Becker, « La genèse des camps de concentration : Cuba, la guerre des Boers, la grande guerre de 1896 aux années vingt », Revue d'histoire de la Shoah, vol. 189, no 2, , p. 101-129 (DOI doi:10.3917/rhsho.189.0101., lire en ligne)

- (en) Stowell V. Kessler, « The black concentration camps of the Anglo-Boer War: Shifting the paradigm of sole martyrdom to mutual suffering », Historia, vol. 44, no 1, , p. 110-147 (lire en ligne)

- (en) Jenny de Reuck, « Social Suffering and the Politics of Pain: Observations on the Concentration Camps in the Anglo-Boer War 1899-1902 », English in Africa, vol. 26, no 2, , p. 69-88 (lire en ligne)

Bibliographie

- https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2008-2-page-101.htm#

- (en) Elisabeth van Heyningen, « A tool for modernisation ? The boer concentrations camps of the South African War, 1900-1902 », South African Journal of Science, vol. 106, , p. 52-61 (lire en ligne).

- Elizabeth Van Heyningen, « Costly Mythologies: The Concentration Camps of the South African War in Afrikaner Historiography* », Journal of Southern African Studies, vol. 34, no 3, , p. 495–513 (ISSN 0305-7070, DOI 10.1080/03057070802259670, lire en ligne, consulté le )

- (en) Elisabeth van Heyningen, « Women and Gender in the South African War, 1899-1902 », dans Nomboniso Gasa, Women in South African History: They Remove Boulders and Cross Rivers, Cape Town, HSRC Press, (ISBN 9780796921741), p. 91-125.

.

. - François-Xavier Fauvelle, Histoire de l'Afrique du Sud, Paris, Éditions du Seuil, (1re éd. 2006), 529 p. (ISBN 978-2-7578-5782-3).

- Iain R. Smith et Andreas Stucki, « The Colonial Development of Concentration Camps (1868–1902) », The Journal of Imperial and Commonwealth History, vol. 39, no 3, , p. 417–437 (ISSN 0308-6534, DOI 10.1080/03086534.2011.598746, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Simon Webb, British Concentration Camps : A brief history from 1900-1975, Pen & Sword History, , 192 p. (ISBN 978-1473846296)