Bouteille de plongée

La bouteille de plongée ou bloc est le réservoir qui renferme le mélange de gaz comprimés nécessaire à la respiration d'un plongeur en scaphandre autonome.

Histoire

Jacques Cousteau et Emile Gagnan ont inventé ensemble le détendeur à la demande moderne utilisé en plongée sous-marine. Leur invention a permis de créer l’équipement connu sous le nom d’Aqualung, ou appareil respiratoire sous-marin autonome (SCUBA), permettant des plongées plus sûres et plus profondes.

Auparavant, les plongeurs ne pouvaient explorer la mer qu’à l’aide de cloches de plongée ou de combinaisons de plongée avec casque, qui étaient encombrantes et coûteuses. Les plongeurs étaient également dépendants de tuyaux d’air reliés à une source en surface. Cousteau est à la recherche d’un appareil respiratoire sous-marin qui permettrait aux plongeurs de nager sans contrainte. Il s’associe à Gagnan, un ingénieur parisien travaillant chez Air Liquide qui a créé une vanne pour réguler le débit de gaz dans les moteurs des générateurs de gaz. En combinant l’expertise de Gagnan en matière d’ingénierie avec l’expérience pratique de Cousteau, ils créent un système de soupape à la demande qui peut fournir de l’air comprimé à un plongeur sur demande et qui s’adapte à la pression ambiante.

L’Aqualung est introduit en 1946 et est disponible sur le marché américain en 1952. Il offre des possibilités sûres et peu coûteuses aux scientifiques, aux ingénieurs et aux amateurs de plongée sous-marine.

Description

En général, le mélange de gaz contenu dans les bouteilles de plongée est l'air, mais elles peuvent également contenir d'autres mélanges respiratoires (Nitrox, Héliair, Hydrox, Trimix, Héliox, Hydreliox). Ces autres mélanges permettent, suivant les mélanges, d'augmenter les profondeurs atteignables, de limiter les risques d'accidents de décompression, de diminuer le niveau de narcose, de raccourcir les temps des paliers de décompression, de diminuer la densité du mélange (réduisant par conséquent les efforts ventilatoires et donc les risques d’essoufflement).

Si on excepte des réalisations encore marginales comme celles en fibres de carbone, les bouteilles d'utilisation courante sont en acier ou en alliage d'aluminium, de série 6061.

Les bouteilles de plongée utilisées couramment, appelées « bloc » dans le langage des plongeurs, contiennent entre 4 et 20 litres d'air comprimé et sont, généralement, utilisées seules. Afin de disposer d'une plus grande capacité ou de sources distinctes (redondance en plongée sous-plafond ou profonde, avec changement de gaz…), il est parfois nécessaire d'utiliser plusieurs bouteilles. Deux d'entre elles jumelées forment un bi-bouteille, généralement appelé « bi ». Les bouteilles ayant généralement une pression de service de 150, 176, 200, 232 ou 300 bar. Les bouteilles utilisés dans certains recycleurs comme le Mark 15 ont une pression de service de 450 bar.

On trouve aussi dans le monde de la plongée d'autres types de bouteilles :

- bouteilles d'oxygène servant, en surface à pratiquer des oxygénothérapies normobares ;

- des bouteilles relais (ou travel) et déco (ou deco) utilisées dans le cadre des plongées profondes, portées sur les côtés (stage bottle). Les relais, qui servent à accroître l'autonomie au fond, ou durant la descente ont généralement un taux d'oxygène assez bas alors que les bouteilles de déco ont par définition un taux d'oxygène haut (usuellement de 50 à 100 %) ;

- des tampons utilisées pour le gonflage des blocs. Ce sont des bouteilles fixes gonflées à très haute pression et servant de réservoir, comme les châteaux d'eau dans les réseaux de distribution d'eau courante ;

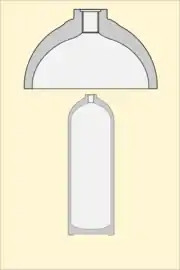

La bouteille de plongée contenant un gaz comprimé, il est nécessaire de l'équiper d'un détendeur. Le détendeur adapte la pression du gaz fourni au plongeur à la pression ambiante afin que ce gaz soit respirable (plus le plongeur est profond, plus la pression est élevée).

Le bloc dispose d’une robinetterie[1] sur laquelle s'adapte le détendeur. Vissée sur le haut de la bouteille de plongée, la robinetterie peut disposer d'un mécanisme de « réserve ». Il s'agit d'un ressort taré à 30 bars qui bloque l'arrivée d'air précocement. Les réserves de robinetteries de bi-bouteille sont tarées à 50 bars mais ne sont effectives que sur un fût, ce qui équivaut à 25 bars sur les deux blocs. L'air restant peut être libéré en tirant une tige disposée le long du bloc. Plus utilisé depuis la démocratisation des manomètres, le terme de réserve est resté dans le jargon de la plongée pour parler des 50 derniers bars de pression. Il en est de même pour le signe normalisé « je suis sur réserve ».

Un bloc est généralement équipé d'une poignée pour le transport, un culot pour le maintenir debout et d'un filet de protection contre les chocs. S'il n'est pas utilisé avec un gilet de stabilisation, on peut lui attacher un bakpack avec des bretelles.

Procédés de fabrication des blocs en acier

En fonction du type d'acier de départ, il existe trois types de fabrication.

Plaque d'acier

Après inspection des plaques en acier, elles sont ensuite découpées puis embouties et filées (procédé dit IWKA).

Tube d'acier

Les tubes, exempts de toute soudure, sont coupés à la bonne longueur avant d'être chauffés par induction puis mis en forme par fluotournage (ce procédé est dit ROTH du nom de la société qui l'a mis au point). Les blocs subissent ensuite un traitement thermique afin d'assurer une plus grande résistance du métal.

De par le procédé de mise au point, ces bouteilles ont un culot un peu plus épais, ce qui augmente leur poids de 1 à 2 kg par rapport aux autres types de bouteilles.

Tronçon d'acier

Le tronçon d'acier de section carrée est chauffé puis filé à chaud par une presse.

L'ogive et finition

L'ogive est réalisé, soit par fluotournage, soit par forgeage avant d'être usinée.

Les blocs sont ensuite traités et protégés contre les agressions hydrauliques avant d'être contrôlés et mis en pression. Au cours de la fabrication, la totalité des bouteilles subissent un essai d'épreuve hydraulique à 1,5 fois leur pression de service. Un certain nombre de blocs sont soumis à des essais destructifs de rupture en pression hydraulique et de mesure de caractéristiques mécaniques.

Section de la matrice avec billette insérée

Section de la matrice avec billette insérée Procédé d'extrusion à froid

Procédé d'extrusion à froid Produit d'extrusion avant coupe

Produit d'extrusion avant coupe Section après fermeture de l'extrémité supérieure

Section après fermeture de l'extrémité supérieure Section montrant les zones usinées du col en détail

Section montrant les zones usinées du col en détail Test hydrostatique

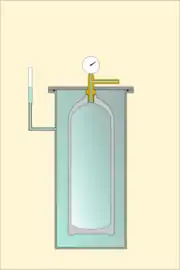

Test hydrostatique

Mentions légales

Union européenne

Dans l'Union européenne, depuis 2001, les bouteilles de plongée sont soumises à une règlementation sur les appareils à pression (directive européenne 97/23/CE appelée souvent PED). Les bouteilles dites PED comportent un marquage CE.

La conception, la fabrication et le contrôle en usine sont réalisés sous le contrôle d'organisme notifié auprès de la commission européenne pour la directive appareil à pression. Ces organismes sont par exemple le Bureau Veritas, le Lloyd's ou les TUV. Ce contrôle comprend notamment le respect de normes de fabrication, une épreuve hydraulique avant la mise en service et une "requalification périodique". En France, conformément à l'arrêté du , elle doit avoir lieu tous les 2 ans pour les particuliers, complétée par une "inspection périodique" annuelle complétée par un contrôle "aussi souvent que nécessaire", et tous les 6 ans pour les structures si elles subissent une "inspection périodique" annuelle effectuée par un Technicien d'inspection visuelle (TIV).

Le respect de la règlementation et les nécessités du contrôle entraînent une série d'indications poinçonnées sur la bouteille qui constituent sa « carte d'identité » détaillée ci-dessous :

- Nom du fabricant

- Numéro de série

- Matière : acier ou aluminium

- Désignation du gaz contenu : air, oxygène, mélange, etc.

- Type de pas de vis

- Poids à vide en kg

- Volume intérieur dit volume en eau (capacité)

- Date de fabrication

- Pression de chargement ou pression de service exprimée en bar

- Pression de ré-épreuve à 15 ℃ exprimée en bar

- Date de ré-épreuve

- poinçon de l'organisme vérificateur.

Législation en France

Les bouteilles de plongée, si elles sont mal manipulées, peuvent être à l'origine de graves accidents à la suite de la décompression brutale de la bouteille (entrainant un gel des matériaux environnants) ou à son explosion (comparable à celle d'une grenade).

Le transport des bouteilles de plongée en France est réglementé ainsi que leur stockage et leur utilisation.