Bourgogne (1766)

Le Bourgogne était un bâtiment de 74 canons à deux ponts de la marine royale, lancé le en France[3] - [1]. Il fut construit pendant la période de sursaut patriotique qui suivit les défaites de la guerre de Sept Ans[4]. Il participa à la guerre d'Indépendance américaine où il fut perdu par naufrage en 1783.

| Bourgogne | |

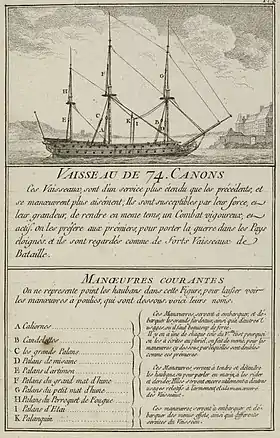

Plan d'un vaisseau de 74 canons du même type que le Bourgogne | |

| Type | vaisseau de ligne |

|---|---|

| Histoire | |

| A servi dans | |

| Quille posée | [1] |

| Lancement | |

| Équipage | |

| Équipage | 740 hommes environ[2] |

| Caractéristiques techniques | |

| Longueur | 51,2 m |

| Maître-bau | 13,3 m |

| Tirant d'eau | 6,5 m |

| Déplacement | 1 500 t |

| Propulsion | voile |

| Caractéristiques militaires | |

| Armement | 74 canons |

| Pavillon | France |

Caractéristiques générales

Le Bourgogne est un vaisseau de force de 74 canons lancé selon les normes définies dans les années 1740 par les constructeurs français pour obtenir un bon rapport coût/manœuvrabilité/armement afin de pouvoir tenir tête à la marine anglaise qui dispose de beaucoup plus de vaisseaux depuis la fin des guerres de Louis XIV[5]. Sans être standardisé, le Bourgogne, partage les caractéristiques communes de tous les « 74 canons » construits à des dizaines d’exemplaires jusqu’au début du XIXe siècle et qui évoluent au rythme lent des techniques de construction de l’époque et de la volonté des responsables navals d’exploiter au mieux cette excellente catégorie de navire de guerre[6].

Comme pour tous les vaisseaux de guerre de l’époque, sa coque est en chêne. Son gréement, (mâts et vergues) est en pin[7]. Il y a aussi de l’orme, du tilleul, du peuplier et du noyer pour les affûts des canons, les sculptures des gaillards et les menuiseries intérieures[7]. Les cordages (80 tonnes) et les voiles (à peu près 2 500 m2) sont en chanvre[7]. Un deuxième jeu de voiles et de cordages est stocké en soute. Prévu pour pouvoir opérer pendant des semaines très loin de ses bases européennes s’il le faut, ses capacités de transport sont considérables[6]. Il emporte pour trois mois de consommation d’eau, complétée par six mois de vin[8]. S’y ajoute pour cinq à six mois de vivres, soit plusieurs dizaines de tonnes de biscuits, farine, légumes secs et frais, viande et poisson salé, fromage, huile, vinaigre, sel, sans compter du bétail sur pied destiné à être abattu au fur et à mesure de la campagne[9].

Il dispose sur son pont inférieur de 28 canons de 36 livres (les plus gros calibres en service dans la flotte à cette époque) et de 30 canons de 18 livres sur son pont supérieur. En outre, 16 canons de 8 livres sont répartis sur les gaillards. Cette artillerie en fer pèse 215 tonnes[7]. Lorsqu'elle tire, elle peut délivrer une bordée pesant 838 livres (soit à peu près 410 kg) et le double si le navire fait feu simultanément sur les deux bords[10]. Le vaisseau embarque près de 6 000 boulets pesant au total 67 tonnes[11]. S’y ajoutent des boulets ramés, chaînés et beaucoup de mitraille (8 tonnes)[7]. Il y a 20 tonnes de poudre noire stockée sous forme de gargousses ou en vrac dans les profondeurs du vaisseau[12]. En moyenne, chaque canon dispose de 50 à 60 boulets[13].

La carrière du vaisseau

Le vaisseau stationne en Méditerranée de 1766 à 1778[14]. Il est radoubé en 1775, puis de nouveau en 1778, au moment de l’entrée en guerre de la France aux côtés des Insurgés américains. Il ne fait pas partie de l’escadre de d’Estaing qui quitte Toulon cette année-là pour l’Amérique du Nord, mais passe cependant dans l’Atlantique pour rejoindre Brest. C’est lors de cette croisière que, le , sur la côte de Gibraltar, il prend part à un engagement naval avec la Victoire contre deux frégates anglaises de 32 canons : le HMS Thetis et le Montréal. Le Montréal est capturé, tandis que le Thetis réussit à s'enfuir[14].

Du au , le Bourgogne participe à l’imposante armée navale franco-espagnole massée dans la Manche afin de couvrir une tentative (vaine) de débarquement en Angleterre[14]. Le Bourgogne stationne à Brest jusqu’en , date à laquelle il est intégré à l’armée navale du comte de Grasse chargée d’escorter un grand convoi vers les Antilles. Il traverse l’Atlantique sur l’arrière-garde de la flotte. Le , il participe au combat devant Fort Royal pour forcer l’escadre anglaise à lever le blocus de la Martinique. En mai, le vaisseau est présent à la prise de Tobago puis fait relâche à Saint-Domingue[14]. Le , l’armée navale lève l’ancre avec de gros renforts pour attaquer les forces anglaises retranchées dans Yorktown. Le Bourgogne, qui a manqué le vent, n’appareille que le et rejoint la flotte le lendemain. Le , le vaisseau est engagé dans l’avant-garde qui combat victorieusement à l’entrée de la baie de la Chesapeake, bataille décisive pour l’indépendance des États-Unis.

En , le Bourgogne revient aux Antilles où se poursuit la guerre. Le , le vaisseau contribue au débarquement français victorieux sur l’île de Saint-Christophe, puis, le 25 et , participe au combat naval indécis devant l’île[14]. Le , sous les ordres du chevalier de Charitte, le Bourgogne participe au malheureux combat des Saintes qui voit la défaite et la capture du comte de Grasse. Le Bourgogne, engagé au centre du dispositif français, seconde autant qu’il le peut le vaisseau amiral le Ville de Paris en difficulté[14]. Il combat jusqu’à la nuit tombante et il est abordé par un autre vaisseau français, le Duc de Bourgogne. Cette brave conduite au feu vaut au chevalier de Charitte des félicitations anglaises[14]. En 1784, les États de Bourgogne, qui avaient financé le vaisseau vingt ans auparavant, font transmettre leurs remerciements au chevalier de Charitte « pour la gloire que le vaisseau la Bourgogne a acquise à ses ordres, et notamment à la journée du »[14].

Entre-temps, le bâtiment a été perdu dans une fortune de mer, quelques jours après les préliminaires de paix[14]. En , le Bourgogne participe aux opérations sur les côtes de l’Amérique dans l’escadre de Vaudreuil. Il est à Boston, puis part à la fin de l’année pour Puerto-Caello en Amérique du Sud. Le , le vaisseau s’échoue sur un récif dans les parages de Curaçao, dans le golfe du Venezuela. Le naufrage est la conséquence d'une mauvaise estimation de la côte par son nouveau capitaine qui croit en être à 30 lieues alors qu’il en est à 3 seulement[14]. Le sauvetage est difficile à cause du grand nombre de soldats qui se trouvent sur le navire. Certains hommes se sauvent à la nage vers la côte. La frégate la Néréide et un cotre sauvent 150 personnes. Une goélette espagnole recueille 20 hommes dérivant sur un radeau. Dix officiers et soixante-dix soldats se noient. Le capitaine de vaisseau Champmartin, qui avait remplacé le chevalier de Charitte sera condamné, à son retour en France, à une interdiction temporaire de commandement[14]. Le Bourgogne fait partie des vingt vaisseaux de ligne perdus par la Marine royale lors de la guerre d’Indépendance américaine[15]

Notes

- Dans Vaisseaux de ligne français de 1682 à 1780, « 2. du deuxième rang », Ronald Deschênes donne 1762 comme année de construction.

- Le ratio habituel, sur tous les types de vaisseau de guerre au XVIIIe siècle est d'en moyenne 10 hommes par canon, quelle que soit la fonction de chacun à bord. L'état-major est en sus. Cet effectif réglementaire peut cependant varier considérablement en cas d'épidémie, de perte au combat ou de manque de matelots à l'embarquement. Acerra et Zysberg 1997, p. 220.

- W.J. Eccles, France en Amérique, p. 123.

- Meyer et Acerra 1994, p. 115.

- Meyer et Acerra 1994, p. 90-91.

- Jacques Gay dans Vergé-Franceschi 2002, p. 1486-1487 et Jean Meyer dans Vergé-Franceschi 2002, p. 1031-1034.

- Acerra et Zysberg 1997, p. 107 à 119.

- 210 000 litres d’eau douce. 101 000 litres de vin rouge, à raison d’un litre par jour et par homme. Le vin complète largement l’eau qui est croupie dans les barriques au bout de quelques semaines. Jacques Gay dans Vergé-Franceschi 2002, p. 1486-1487

- Des moutons (six par mois pour 100 hommes), volailles (une poule par mois pour sept hommes, avec aussi des dindes, des pigeons, des canards), Jacques Gay dans Vergé-Franceschi 2002, p. 1486-1487.

- Selon les normes du temps, le navire, en combattant en ligne de file, ne tire que sur un seul bord. Il ne tire sur les deux bords que s'il est encerclé ou s'il cherche à traverser le dispositif ennemi, ce qui est rare. Base de calcul : 1 livre = 0,489 kg.

- Dans le détail : 2 240 projectiles de 36 livres-poids, 2 400 de 18 livres et 1 280 de 8 livres. Acerra et Zysberg 1997, p. 216.

- En moyenne : un quart de la poudre est mise en gargousse à l’avance pour les besoins de la batterie basse, celle des plus gros canons au calibre de 36 livres, et un tiers pour les pièces du second pont et des gaillards. Acerra et Zysberg 1997, p. 216

- Acerra et Zysberg 1997, p. 48

- Histoire du vaisseau du Roi La Bourgogne

- De 1778 à 1783, dix vaisseaux pris au combat, six vaisseaux détruits ou naufragés, quatre vaisseaux incendiés. Troude 1867, p. 244.

Bibliographie

- Michel Vergé-Franceschi (dir.), Dictionnaire d'Histoire maritime, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins »,

- Étienne Taillemite, Dictionnaire des marins français, Paris, Tallandier, coll. « Dictionnaires », , 537 p. [détail de l’édition] (ISBN 978-2847340082)

- Jean Meyer et Martine Acerra, Histoire de la marine française : des origines à nos jours, Rennes, Ouest-France, , 427 p. [détail de l’édition] (ISBN 2-7373-1129-2, BNF 35734655)

- Martine Acerra et André Zysberg, L'essor des marines de guerre européennes : vers 1680-1790, Paris, SEDES, coll. « Regards sur l'histoire » (no 119), , 298 p. [détail de l’édition] (ISBN 2-7181-9515-0, BNF 36697883)

- Alain Demerliac, La Marine de Louis XV : Nomenclature des Navires Français de 1715 à 1774, Nice, Oméga,

- Jean-Michel Roche (dir.), Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours, t. 1, de 1671 à 1870, éditions LTP, , 530 p. (lire en ligne)

- Onésime Troude, Batailles navales de la France, t. 2, Paris, Challamel aîné, , 469 p. (lire en ligne)

- Georges Lacour-Gayet, La Marine militaire de la France sous le règne de Louis XV, Honoré Champion éditeur, 1902, édition revue et augmentée en 1910 (lire en ligne)

- Georges Lacour-Gayet, La marine militaire de France sous le règne de Louis XVI, Paris, éditions Honoré Champion, (lire en ligne)