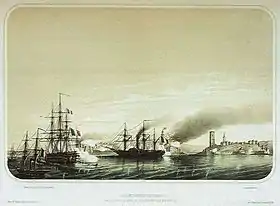

Bombardement de Salé (1851)

Le bombardement de Salé est une attaque navale lancée entre les 26 et par la République française, contre la ville marocaine de Salé, en réponse au pillage d'un navire de marchandises français par des habitants de la ville, et au refus de remboursement de la part du sultan Moulay Abderrahmane.

| Date | 26 – |

|---|---|

| Lieu | Salé et Rabat, Maroc |

| Casus belli | Pillage de la cargaison d'un navire marchand français |

| Issue | Indécise |

| • Louis Dubourdieu | • Mohammed Ben Abdelhadi Zniber |

| Flotte de 5 navires[N 1] | Forteresses à canons et une centaine de canonniers |

| 4 tués 18 blessés Henri IV et Sané sérieusement endommagés | Entre 18 et 22 tués dont 2/3 de civils Plusieurs batteries et fortifications détruites |

| Coordonnées | 34° 02′ nord, 6° 48′ ouest | |

|---|---|---|

Pendant sept heures d'affrontements, l'artillerie marocaine de Salé soutenue par celle de Rabat et dirigée par le pacha Mohammed Ben Abdelhadi Zniber subit d'importants dégâts. L'escadre française commandée par le contre-amiral Louis Dubourdieu bombarde la ville jusqu'au lendemain en détériorant sérieusement les infrastructures de la ville, dont la Grande Mosquée qui est gravement touchée.

Les pertes françaises sont minimes, le Henri IV et le Sané sont endommagés et comptent 4 morts et 18 blessés, tandis que les pertes marocaines sont de l'ordre de 18 à 22 tués, dont les deux tiers sont des civils.

L'issue de l'affrontement, bien qu'étant indécise à la suite du retrait des forces françaises, est revendiquée comme une victoire par chacun des belligérants.

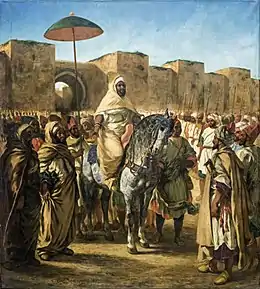

Contexte

Après l'invasion française de l'Algérie, Abd el-Kader prend les armes contre la France et sollicite l'aide du sultan Abderrahmane du Maroc, qui y répond favorablement, déclenchant la guerre franco-marocaine de 1844. La France décide de punir le Maroc, et envoie sa flotte bombarder la ville de Tanger le . La ville et ses défenses sont, en grande partie, détruites. La flotte française bombarde ensuite Essaouira puis occupe l'îlot de Mogador. Entre-temps, l'armée française défait la cavalerie marocaine, commandée par Mohammed ben Abderrahmane, fils aînée du sultan, lors de la bataille d'Isly, le . Le sultan demande la paix et le traité de Tanger est signé en octobre 1844. Les conséquences morales de la défaite sont particulièrement dures pour les Marocains. En effet, outre le fait que les Marocains n'avaient plus perdu de guerres contre les Européens depuis près de deux siècles, la faiblesse de l'armée marocaine est mise en évidence[L 1]. La défaite provoque un important désordre dans tout le pays et une révolte à Rabat, tandis qu'à Salé, le président des chorfas envoie une lettre au Sultan, se plaignant que les habitants manquent d'armes et de munitions pour la défense de la ville « contre les infidèles ». Le contexte politique de l'Empire chérifien est donc tendu[L 2].

En France, la colère contre le Maroc ne fait qu'augmenter. Une série d’incidents mène à la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays en octobre 1849[L 2]. Parmi les incidents, on peut citer celui du meurtre du courrier chargé d'affaires de France dans une prison du pays. Le nombre des incidents frontaliers est en augmentation notable[L 3]. C'est à partir de cette date qu'est formé le projet colonial concernant une expédition militaire au Maroc[L 2].

Pendant sept ans, entre 1845 et 1851, le Maroc souffre également d'une grave crise agricole causée par une longue sécheresse provoquant de mauvaises récoltes. Dans le pays, et dans toute l'Afrique du Nord, les gens souffrent et les prix du blé et de l'orge atteignent une hauteur sans précédent. 1850 est l'année la plus meurtrière. Dans la ville de Salé, comme partout en Afrique du Nord, des gens meurent de faim. Cette crise agricole et la volonté de la France de défendre ses intérêts et de se venger de plusieurs affaires vont conduire au bombardement de Salé[L 2].

Prémices et préparatifs

.jpg.webp)

Le , un navire de marchandises français[N 2] de 98 tonneaux, chargé notamment de blé et commandé par le capitaine Jouve, allant de Gibraltar à Rabat, chavire devant les côtes salétines. Une opération de sauvetage permet de sauver quelques tonnes de marchandises, débarquées puis stockées provisoirement à Salé. Le lendemain, une centaine d'habitants de la ville en profitent pour piller la cargaison. Mohammed Ben Abdelhadi Zniber, pacha de Salé, met fin temporairement au pillage qui reprend cependant la nuit malgré l'avertissement du vice-consul français de Rabat[L 4]. La perte du côté français, qui en réclame le remboursement, est estimée à 11 391 franc-or d'après une enquête du pacha de Salé[L 5] - [L 6].

Six[L 4] à huit mois d'attente n'apportent aucune réponse de la part du Sultan. À l'expiration de la mission de Bou-Selam Ben Ali, ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nicolas Prosper Bourée, chargé d'affaires de la France, rapporte la situation. Il accuse les Salétins d'acte de piraterie et préconise l'envoi d'une escadre française « pour leur donner une leçon »[L 4]. Alors que la France connaît des crises ministérielles, le gouvernement décide d'obtenir réparation par la force[L 7]. Les liens diplomatiques sont rompus entre les deux pays et le consul Jules Doazan, résidant à Rabat, est démis de ses fonctions.

Le 10 novembre de la même année, le contre-amiral Dubourdieu est nommé par le ministre de la Marine pour mener à bien la mission. Une flotte de cinq navires lui est confiée. Elle est composée du grand vaisseau Henri IV (armé de 100 canons et commandé par le capitaine Louis Henri de Gueydon), de deux frégates à vapeur, le Sané[1] (armée de 14 canons et sous les ordres du capitaine Rosamel) et le Gomer[2] (armée de 14 canons et sous les ordres du capitaine Allain) et de deux autres navires, le Narval[3] (armé de 4 canons et commandé par le capitaine Lefèvre), une corvette à vapeur et à roues et l'aviso Caton[4] (armé de 6 canons et commandé par le capitaine Guesnet)[L 8]. La flotte est rassemblée à Cadix le puis appareille le 21, après s'être approvisionnée en vivres et en charbon[L 9].

Déroulement

Le 24 novembre, les navires français se rendent, en secret, à Tanger pour embarquer Doazan et son secrétaire, Fleurat, à bord du Narval. La nuit même, le Caton atteint Salé, et le contre-amiral Dubourdieu lui donne pour mission de laisser un message aux pachas de Rabat et de Salé, mais aussi de proposer un asile au consul d'Angleterre Elton à Rabat, à sa famille, ainsi qu'aux autres chrétiens de la ville à bord du Caton. Le lendemain, à 11 heures, le Caton mouille devant les deux villes marocaines, et son commandant demande des excuses et le remboursement immédiat sous peine de bombardement. Les raïs des deux ports promettent des réponses dans un délai de trois heures[L 8]. Deux heures plus tard, le reste des navires de la flotte de Dubourdieu atteint et défile devant l'embouchure du Bouregreg en position de combat[L 10]. L'escadre française n'est avertie qu'au dernier moment par un télégraphe du contre-amiral : « Le gouvernement nous envoie à Salé obtenir de gré ou de force réparation d'un acte de piraterie ; l'amiral compte sur sa brave division[L 9]. » L'équipage français accueille la nouvelle avec enthousiasme, tandis qu'une grande foule d'habitants des deux villes jumelles observe les mouvements des navires français, pointés par les batteries des canonniers marocains. L'ultimatum de Dubourdieu expiré, le contre-amiral n'attend plus que l'arrivée du consul anglais et sa famille pour commencer le bombardement. Quatre heures plus tard, le consul anglais embarque avec sa famille à bord du Caton. Il est muni de la réponse des pachas de Rabat et Salé. Celui de Rabat se déclare étranger au conflit alors que celui de Salé demande un nouveau délai de six à dix jours dans l'attente d'une réponse du sultan Moulay Abderrahmane. Pour les Français, il s'agit évidemment d'une fin de non-recevoir puisque le sultan marocain avait eu plusieurs mois pour y répondre. Compte tenu de l'heure tardive, l'opération est repoussée au lendemain[L 10].

Le 26, au lever du jour, le vapeur anglais Janus rejoint la côte salétine et embarque le consul anglais ainsi que sa famille qui quittent le bord du Caton. Tout est enfin prêt pour, selon le contre-amiral, « faire un exemple, et prendre nous-mêmes la satisfaction que les pirates de Salé avaient l'imprudence de nous refuser. » En milieu de matinée, toutes les dispositions sont prises tandis qu'en face, les soldats marocains se préparent à repousser l'attaque depuis les fortifications des villes de Salé et Rabat garnies de plusieurs dizaines de batteries lourdes[L 10]. Le Sané se présente devant le fort qui protège l'entrée du fleuve du Bouregreg, le Gomer reste sous vapeur et le Henri IV se présente à faible distance des batteries marocaines du nord de la ville. Le Caton et le Narval sont en retrait et assurent l'appui logistique[L 9]. L'escadre française ouvre le feu sur les forts de Salé à dix heures du matin[L 10]. Les canons de la ville, estimés à une quarantaine[L 9], ripostent aussitôt, tout comme ceux de Rabat[L 11], même les plus éloignés afin de soutenir Salé mais avec lenteur et de manière sporadique dans le but de ne pas attirer l'attention. Après une heure d'affrontement, les batteries de Salé semblent détruites, mais un renfort de canonniers, inutiles à Rabat, vient leur prêter main-forte. Les feux du fort du nord-ouest reprennent, alors, avec plus d'intensité[L 10] mais, à trois heures et demie[L 9], ses batteries sont démontées, et ses embrasures démolies. Cependant, le fort du sud-ouest, sévèrement touché, continue de résister jusqu'à dix-sept heures[L 12]. Le Sané et le Gomer, manquant de munitions se retirent[L 13], mais le Henri IV poursuit le bombardement de la ville jusque vers sept heures du matin[L 12].

Bilan et conséquences

Le lendemain, Louis Dubourdieu envoie un compte rendu décrivant les pertes françaises au ministère de la Marine :

« Un assez grand nombre de boulets ennemis ont atteint nos bâtiments ; mais la plupart ont frappé la mâture et le gréement. Le Henri IV a été traversé en plusieurs endroits, et il porte des empreintes honorables dans sa muraille ; son grand mât de hune a été coupé par un boulet. Le Sané a plus souffert que le Gomer, mais il n'a aucune avarie grave. Nos pertes ont été heureusement peu considérables. Le Henri IV a eu 1 homme tué et 9 blessés ; Le Sané compte 3 hommes tués et 9 blessés[L 12]. »

Les dégâts occasionnés à la ville de Salé sont considérables, la muraille almohade est gravement touchée ainsi que la Grande Mosquée dont le minaret a été atteint par 6 boulets. Plusieurs maisons ont été détruites et d'autres, incendiées, ont brûlé toute la nuit. Entre 12 et 15 civils ont été tués, ainsi que 6 à 7 tabjiyas[N 3] d'après Mohamed ibn Ali Doukkali[L 14]. Kenneth L. Brown avance les chiffres de 18 à 22 tués dont les deux tiers sont des civils[L 4].

Militairement, pour la France, c'est une victoire totale : la ville a subi de graves dégâts, les défenses marocaines ont été détruites, et la somme réclamée a été payée. Son règlement effectué sous la forme 100 000 francs par le ministre du sultan Mohammed El-Khetib, au chargé d'affaires de la France, Nicolas Prosper Bourée, le évite à la ville de Tanger de subir un bombardement identique. Un journal parisien titre que « l’expédition de Salé laissera des souvenirs salutaires chez les Maures, leur rappellera la force de cette puissance que la conquête de l'Algérie leur a donné pour voisin et leur inspirera pour longtemps, espère-t-on, le respect de la justice et des intérêts français[L 4]. »

Politiquement, cette expédition reste cependant un demi-échec. La France espérait une révolte des Salétins contre le gouverneur pour le contraindre au remboursement et éviter ainsi la destruction de la ville, mais elle ne se produisit pas. Les Français exigeaient aussi que ceux qui avaient tué des chrétiens soient condamnés à mort, et que les voleurs aient les mains coupées, mais le gouverneur Zniber agissant selon la coutume avait exilé les fauteurs de troubles. Les Salétins voient en ce bombardement une victoire de l'islam contre l’« infidèle »[L 15].

Quelques mois plus tard, le gouverneur Zniber décrit la situation au sultan Abd Arrahmane par l'intermédiaire de son grand vizir :

« Dieu a donné au peuple de l'islam des jambes fermes tenant toujours debout et a fait manifester sa religion en dépit des polythéistes. Peu de mal nous a été fait, Dieu merci. […] Nous avons vu de nos propres yeux la bienveillance de Dieu et la beauté inimaginable de sa création. Quand Dieu repoussa les infidèles, ils ne pouvaient rien accomplir. Dieu a donné la victoire aux croyants et les a gardés à l'abri de la tromperie de l'ennemi[L 15]. »

À la suite de la confrontation, les liens entre la France et le Maroc sont rompus pendant plusieurs mois, conduisant au retrait du consul Doazan et de son secrétaire Fleurat[L 14]. La paix, finalement conclue en 1852, permet le rétablissement d'une mission diplomatique française au Maroc[L 13] - [L 9]. Après le bombardement, Louis Dubourdieu est promu Grand officier de la Légion d'honneur, puis vice-amiral en février 1852[5]. Le gouvernement français écrit plus tard au sultan Abd Arrahmane, « avoir rendu service au Makhzen car les Slawis étaient comme les gens du Rif, des pirates indisciplinés qui n'obéissent pas au Sultan[L 4]. » Abdelhadi Zniber, pacha de Salé, meurt du choléra en 1854[L 16].

Comme l'explique Kenneth L. Brown dans son ouvrage intitulé People of Salé, l'idée d'un projet colonial sur le Maroc se renforce après le bombardement de Salé. Le sultan Abd Arrahmane meurt le . La France en profite pour lancer une expédition dans l'Est du Maroc, entre août et décembre 1859, en occupant Oujda, sans combat, et en affrontant les Béni-Snassen. Le corps expéditionnaire qui compte 18 000 soldats, renforcé par plusieurs milliers d'indigènes, est commandé par le général de Martimprey. La propagation du choléra dans l'armée française fait plusieurs milliers de morts dans ses rangs[L 17] et met fin à l'expédition. Mohammed ben Abderrahmane succède à son père, et c'est sous son règne que le Maroc entre de plain-pied dans l'ère de l'ingérence occidentale. La guerre d'Afrique qui débute après l'expédition française est désastreuse pour l'Empire chérifien et confirme la relative passivité du nouveau souverain qui signe le traité de Wad-Ras, très défavorable pour le Maroc[6].

Représentations artistiques

Les peintres officiels de la Marine Louis Le Breton[7] et Théodore Gudin[8] ont représenté la scène de bataille dans deux tableaux, de même que le graveur Léon Morel-Fatio.

L'événement a également inspiré quelques artistes dont le poète du Malhoun Mohamed Belahcen avec sa qassida al-jihadiya (Qasida du jihad)[L 14].

Annexes

Notes

- La flotte totalise 138 canons et comprend : vaisseau Henri IV (armé de 100 canons), frégates à vapeur Sané (14 canons) et Gomer (14 canons), avisos Narval (4 canons) et le Caton (6 canons).

- Le navire en question est un brick-goélette du nom de Courraud-Rose d'après le témoignage de Charles Jagerschmidt, un représentant diplomatique de la France au Maroc (Biographie).

- Tobjia (طوبجيا), désigne le fantassin dans le dialecte salétin (voir Lexique salétin).

Sources bibliographiques

- L'Économiste, p. 18.

- Brown, p. 238.

- Godard, p. 621.

- Brown, p. 239.

- Doukkali, p. 335, 336.

- Cousté, p. 77, 78.

- Godard, p. 622.

- Dubourdieu, p. 2.

- Volume 18, p. 369-370.

- Dubourdieu, p. 3.

- Doukkali, p. 335, 336, 337, 338.

- Dubourdieu, p. 4.

- Godard, p. 623.

- Doukkali, p. 337.

- Brown, p. 240.

- Brown, p. 58.

- Baduel, p. 108-110.

Références

- « Sané », sur dossiersmarine.free.fr (consulté le ).

- « Gomer », sur dossiersmarine.free.fr (consulté le ).

- « Les bâtiments ayant porté le nom de Narval », sur Net-Marine (consulté le ).

- « Courrier de la Drôme et de l’Ardèche », sur Memoireetactualite.org (consulté le ).

- « L'histoire du Maroc - Les chérifs hasani (depuis ca. 1664) », sur Cosmovisions.com (consulté le ).

- « Le Breton et Lauvergne », sur catalogue.drouot.com (consulté le ).

- « Jean Antoine Theodore Gudin Bombardment of Sale, 26th November 1851, 1855 (oil on canvas) », sur repro-tableaux.com (consulté le ).

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Anglophone

- (en) Kenneth L. Brown, People of Sale : Tradition and Change in a Moroccan City, 1830-1930, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, , 240 p. (ISBN 978-0-674-66155-4).

Ouvrage « publié en français » au Maroc en 2011.

Ouvrage « publié en français » au Maroc en 2011.

Arabophone

- (ar) Jean Cousté (trad. Abu al-Kacem Achach), Bouyoutat Madinat Sala (Les Maisons de Salé) [« Les Grandes Familles indigènes de Salé »], Imprimerie officielle de Rabat, diffusion de la bibliothèque Sbihi, , 152 p.

« Informations » sur l'ouvrage original en français, publié en 1931.

« Informations » sur l'ouvrage original en français, publié en 1931. - (ar) Mohamed Ben Ali Doukkali, L'Histoire des Deux Rives [« Al-Ithaf Al Wajiz, Tarikh Al-Adwatayn »], Éditions Maârif de Rabat, diffusion de la bibliothèque Sbihi, 1996 (2nd édition), 400 p., p. 335 à 338.

Francophone

- Léon Nicolas Godard, Description et histoire du Maroc, , 689 p.

- Louis Dubourdieu, Expédition du Maroc. Bombardement de Salé et de Rabat / extrait du rapport de M. le contre-amiral Dubourdieu,... [26 novembre 1851], Impr. d'A. Jacqueline, , 4 p.

- Pierre-Robert Baduel, Chantiers et défis de la recherche sur le Maghreb contemporain, Karthala Éditions, , 607 p.

- L'illustration, Volume 18, J. Dubochet, , 428 p.

- Les Alaouites Mohammed VI : Une Dynastie, un Règne, L'Économiste, , 96 p. (lire en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Jacques Caillé, « Témoignage de Charles Jagerschmidt, représentant diplomatique de France au Maroc »

- Rapport du Contre-Amiral Dubourdieu, commandant en chef de la division navale expéditionnaire au Maroc, « Expédition du Maroc: Bombardement de Salé et de Rabat », sur http://www.bnf.fr/fr