Bataille de Lutèce (52 av. J.-C.)

La bataille de Lutèce vit la victoire des Romains de Titus Labienus sur une coalition gauloise commandée par le chef Camulogène pour le contrôle de Lutèce[1].

| Date | 52 av. J.-C. |

|---|---|

| Lieu | Près de Lutèce |

| Issue | Victoire romaine |

| Celtes | République romaine |

| Camulogène † | Titus Labienus |

| Inconnues | 4 légions romaines |

| Inconnues | Inconnues |

Batailles

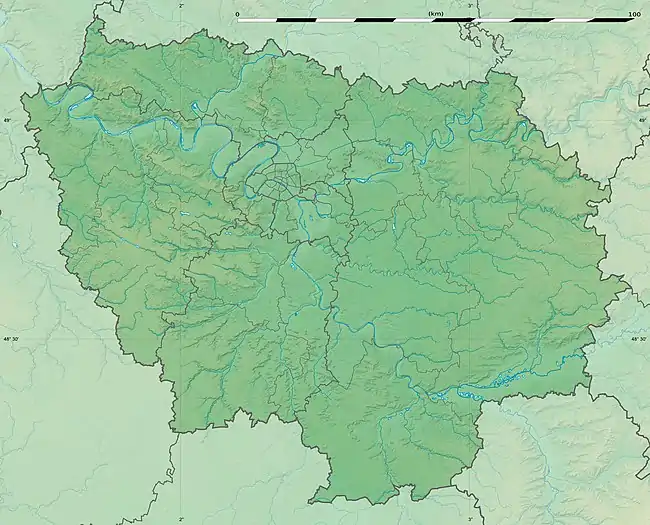

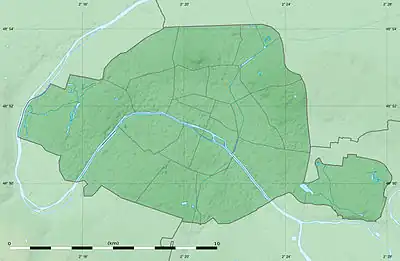

| Coordonnées | 48° 51′ 24″ nord, 2° 21′ 07″ est | |

|---|---|---|

|

|

|

Préambule

À l'automne 53 av. J.-C., Jules César qui avait convoqué une assemblée des principaux États de la Gaule à Chartres, chef-lieu du culte druidique, ordonna de la transférer à Lutèce. Si les députés Bellovaques s'étaient rendus à l'assemblée, les députés des pays Parisii, Sénonais, Carnutes d'Autricum, les Éburons de Belgique et Trévires ne s'étant pas rendus à la convocation, le général romain considéra cette absence comme une déclaration de guerre et marcha contre les Sénons.

La résistance des Sénons et des Carnutes ne fut ni vive, ni longue. À l'approche des légions romaines, ils demandèrent à se soumettre et obtinrent leur pardon par l'entremise des Éduens et des Rèmes. Les Éburons de Gaule belgique et les Trévires firent également rapidement leur soumission, ce qui termina la 6e campagne de la guerre des Gaules[2].

La mauvaise saison approchant, César mit ses troupes en quartiers d'hiver à Agedincum (Sens) et se rendit à Rome où la mort de Publius Clodius Pulcher tué dans une lutte par les clients de Titus Annius Milon causait un grand nombre de troubles.

Les Gaulois, mettant à profit l'éloignement du général romain, préparèrent pour le printemps un soulèvement, dont Vercingétorix fut un des principaux organisateurs. Le 23 janvier 52 av. J.-C. le premier acte de la révolte commence par le massacre de Cénabum, effectué par les Carnutes, sous les ordres de Cotuatos et de Conconnetodumnos, durant lequel tous les citoyens romains (négociants) qui se trouvent dans la ville sont exécutés.

César se hâte alors de franchir les Alpes et de rentrer en campagne sans attendre le retour de la belle saison.

Il tombe à l'improviste sur Cenabum, massacre tous les habitants et livre la ville au pillage et aux flammes[3], puis met le siège devant Avaricum. Avaricum tombée, il envoie son lieutenant Labiénus, avec 4 légions et une partie de sa cavalerie, contre les Parisii. César se dirige lui-même sur Gergovie[4].

Prélude à la bataille

À l'approche des légions romaines, de nombreux renforts accoururent des pays environnants pour secourir Lutèce. La direction de la défense fut confiée à Camulogène, malgré son grand âge, en raison de sa science militaire. Camulogène voulant tirer parti de l'avantage des marais, situés au sud, et de la Bièvre s'y retrancha afin de disputer aux Romains le passage[2].

S'étant déjà emparé de la ville de Metlosedum, Labiénus passe la Seine afin d'attaquer la coalition près de Lutèce. Labiénus, arrivé devant le camp de Camulogène, fait avancer les mantelets et cherche à se frayer une chaussée en comblant les marais avec des terres et des fascines. Après plusieurs tentatives infructueuses, les Romains lèvent le camp, au milieu de la nuit, et retournent sur Metlosedum[5], dont ils s'emparent facilement et qu'ils saccagent, les défenseurs étant accourus au secours de Lutèce. Après avoir rétabli le pont, détruit par les Gaulois, il traverse la Seine qu'il descend, par la rive droite, emmenant avec lui une cinquantaine de bâtiments.

Alerté par des fuyards échappés de Metlosedum, Camulogène se conforme au plan de Vercingétorix qui consistait à ne pas défendre les villes, car les Romains excellaient dans l'art des sièges, mais de les brûler et de dévaster le pays pour faire un désert autour de l'ennemi, afin de le forcer à se retirer faute de vivres et de fourrages. Lutèce est donc incendiée, les deux ponts de bois sont rompus et le chef gaulois alla se poster derrière les marais situés au nord de la Seine, en face du camp des Romains, pour leur couper la retraite ou les jeter dans le fleuve.

Apprenant que Jules César, en difficulté à la suite de la défection des Éduens et par un début de famine, se dirigeait vers la Narbonnaise, Labiénus décide de repasser la Seine afin de joindre Agedincum et l'armée de César.

Mais la retraite était périlleuse car il fallait traverser un grand fleuve sous la menace des guerriers aguerris Bellovaques qui pouvaient anéantir son arrière-garde. Il fit alors preuve d'un mélange de ruse et de courage. À la tombée de la nuit, il convoqua ses officiers, fit monter sur une cinquantaine de vaisseaux les cavaliers romains, leur ordonna de descendre le fleuve dans le plus grand silence « jusqu'à quatre mille pas »[2] - [6], laissa dans le camp les cinq cohortes les moins aguerries et fit remonter le fleuve aux cinq autres cohortes et le reste des vaisseaux, à grand bruit le long du fleuve. Labiénus se rendit lui-même avec trois légions, en silence à l'endroit où se trouvait sa cavalerie. Un orage éclata qui permit aux Romains de passer inaperçus aux yeux des guetteurs gaulois.

La bataille

Devant le tintamarre, Camulogène, au petit matin, pensa que les Romains fuyaient. Il partagea alors son armée en trois corps :

- Le 1er était chargé de la garde du camp.

- Le 2e devait remonter la Seine, par la rive gauche, vers Metiosedum, en accompagnant les bateaux romains, ce qui se termina par un combat.

Camulogène découvrit trop tard la manœuvre des Romains et ne put s'opposer au passage de la Seine. Au lever du jour, les deux armées se trouvaient dans la plaine de Grenelle entre les villages d'Issy et de Vaugirard[7].

Au premier choc, la septième légion placée à l’aile droite enfonce l'ennemi et le met en déroute. La douzième légion formant l'aile gauche, accabla les premiers rangs gaulois de flèches et de javelots, mais elle rencontra une défense opiniâtre, d'autant qu'elle était commandée par leur vieux chef, l'Aulerque Camulogène.

La victoire semblait incertaine lorsque la septième légion, revenant de la poursuite des ennemis apparut avec ses étendards et attaqua les Gaulois par derrière, leur coupant ainsi la possibilité de retraite. Ce fut un terrible carnage dans lequel Camulogène périt les armes à la main.

Les troupes laissées en réserve par les Gaulois, chargées de surveiller le camp de Labiénus, arrivèrent au secours de leurs compagnons. Ils prirent une colline proche[8] mais ne purent soutenir le choc des légions et inverser le cours de la bataille. Malgré une résistance énergique, ils prirent également la fuite. Tous les combattants qui ne purent atteindre les bois, dont étaient couronnées les collines avoisinantes, furent exterminés par la cavalerie romaine lancée à leur poursuite.

Après ce combat, Labienus se rendit sans obstacle à Agédincum, où les bagages de toute l'armée avaient été laissés. De là, il rejoignit César avec toutes les troupes.

Conclusion

- Les Romains victorieux se rendirent ensuite à Agedincum reprendre leurs bagages et purent ensuite rejoindre César revenant de Gergovie.

- Les faits décrits par César incitent à envisager une forte autonomie en ce qui concerne les décisions militaires, décidées soit par les chevaliers romains, soit par les tribuns de légion. Ceci explique la souplesse et la rapidité d'exécution de l'armée romaine.

- Des historiens placent le camp de Labiénus à Créteil et celui des Gaulois à Ivry-sur-Seine, .mais cela semble peu vraisemblable, car l'île de la Cité était abandonnée

- Selon Jules César, les Parisiens fournirent à l'armée de Vercingétorix un contingent de 8 000 hommes, force considérable pour l'époque.

Lieux de la bataille

Le lieu de la bataille reste toujours un mystère :

- La localisation traditionnelle de la bataille est située dans la plaine de Grenelle.

- On trouve également comme localisation « derrière des marais fangeux qu'on croit être ceux de l'embouchure de l'Orge dans la Seine près de Juvisy » [9]. Après des mouvements stratégiques, la bataille aurait eu lieu entre Vitry et Ivry.

- Par ailleurs des fouilles récentes remettent en cause la localisation traditionnelle de Lutèce. Des vestiges dégagés à Nanterre témoignent à cet emplacement d'une grande cité, très organisée et urbanisée, dès le IVe siècle av. J.-C. [10].

Notes et références

- César, B.G. VII, 62.

- Les sièges de Paris de André Borel d'Hauterive.

- Jules César, La Guerre des Gaules, livre 7, chapitre 11

- César, B.G., VII, 34.

- Bruno Dell, Histoire de Paris, collection Le Grenier des merveilles, Éditions Hatier, Paris : 1992.

- Au pied sans doute des hauteurs de Chaillot et de Passy ou bien les hauteurs au-dessus d'Argenteuil selon le lieu.

- Le lieu exact de la bataille est sujet à caution : voir le paragraphe Lieux de la bataille.

- Sans doute les hauteurs de Clamart ou de Meudon.

- Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle volume 13

- Magazine : Archéologia no 410 pages 40-49

Bibliographie

- Jean Favier, Paris : Deux mille ans d'histoire, Paris, Fayard, , 1010 p. (lire en ligne), « La bataille de Lutèce », p. 29-32.

- Abel Hugo, Histoire générale de la France depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, t. I : Histoire de la Gaule, de l'an 1600 avant J.-C. à l'an 483 après J.-C. (Avant Clovis.), Paris, H.-L. Delloye, (lire en ligne), « Camulogène. - Combat des légions de Labiénius contre les Parisiens », p. 179-180.

- Une société de gens de lettres et de savants, Joseph François Michaud (dir.) et Louis Gabriel Michaud (dir.), Biographie universelle, ancienne et moderne, ou, Histoire par ordre alphabétique de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes, t. 6, Paris, Michaud frères, (lire en ligne), « Camulogène », p. 655 (article rédigé par Villenave).

Sources

- Jules César, Guerre des Gaules