Bataille d'Arsouf

La bataille d'Arsouf eut lieu le , à Arsouf, en Terre sainte, dans le cadre de la troisième croisade. Elle opposa une armée croisée forte de 20 000 hommes commandée par Richard Cœur de Lion, renforcée par des contingents de chevaliers de l'ordre du Temple dirigés par Robert de Sablé et des chevaliers de l'ordre de L'Hôpital menés par Garnier de Naplouse, à une armée ayyoubide forte de 20 000 hommes (dont une majorité montée), commandée par Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb. Il s'agit de la première victoire croisée depuis 14 ans, la dernière datant de 1177, quand Baudouin IV de Jérusalem à la bataille de Montgisard réussit à repousser une force ayyoubide également dirigée par Saladin.

(tableau du XIXe siècle).

| Date | |

|---|---|

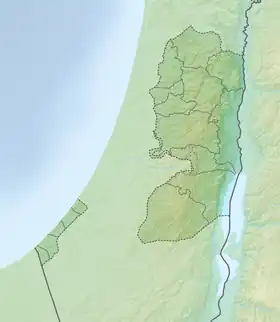

| Lieu | Arsouf |

| Issue | Victoire des croisés |

| 20 000 hommes | 20 000 hommes |

| 700 morts | 7 000 morts |

Batailles

| Coordonnées | 32° 12′ 09″ nord, 34° 48′ 45″ est | |

|---|---|---|

|

|

Après une série de raids et d'escarmouches menées par les forces de Saladin, les deux armées se rencontrèrent dans la plaine d'Arsouf, au matin du . Les forces de Richard résistèrent aux nombreuses charges de cavalerie sarrasines ayant tenté de détruire la cohésion de l'armée croisée. Les Sarrasins continuèrent à avancer, jusqu'à ce que Richard rallie ses forces avant de victorieusement contre-attaquer.

Contexte

Après la chute de Jérusalem, une troisième croisade avait été lancée à partir de l'Europe. L’entreprise semblait aisée pour les croisés, mais des querelles entre les rois de France et d’Angleterre retardent leur départ[1]. À elle seule, l'armée allemande de l’empereur Frédéric Barberousse pouvait inquiéter Saladin, mais la noyade accidentelle de ce dernier entraîne la dispersion de son armée[2]. Les rois français et anglais Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion ainsi que le grand-maître de l'ordre du Temple, Robert de Sablé, arrivent enfin en Terre sainte au et permettent la prise de Saint-Jean d’Acre assiégée depuis deux ans[3].

Philippe Auguste retourne alors en France, en laissant sur place une partie des troupes françaises (10 000 hommes sous le commandement du duc Hugues III de Bourgogne). Des négociations sont entamées entre Saladin et Richard Cœur de Lion, à propos de la libération des défenseurs d’Acre en échange de la restitution de la Vraie Croix et du versement d’indemnités mais, trouvant que Saladin fait traîner les choses, Richard ordonne le massacre des prisonniers musulmans, commettant ainsi une faute politique qui révolte les populations musulmanes[4].

Ayant détruit l’option diplomatique, il s’engage avec son allié le grand-maître templier, Robert de Sablé, dans la reconquête du littoral palestinien et quittent Saint-Jean-d’Acre le 1191 en direction de Caïffa. Dès la sortie de la ville, l’armée croisée est assaillie par les cavaliers musulmans qui sont repoussés, et l’armée se regroupe en une masse compacte et protégée par les armures que les musulmans ne parviennent à entamer. Le ravitaillement est assuré par la flotte qui suit l’armée, laquelle ne s’éloigne pas des côtes. Après avoir pris sans encombre Caïffa, évacuée la veille par sa garnison, les Francs continuent leur route et arrivent en vue d'Arsouf le . Richard envoie un émissaire à Saladin pour des pourparlers et ce dernier, désirant gagner du temps délègue son frère Al-Adel. Onfroy IV de Toron sert d’interprète, mais les négociations n’aboutissent pas, et l’armée repart vers Arsouf le [6].

Déroulement de la bataille par Ambroise (trouvère)

Le poète Ambroise fait une description précise de l’ordre de marche de l’armée : d’abord les Templiers menés par Robert de Sablé, suivis des troupes angevines et bretonnes, puis Guy de Lusignan avec les chevaliers poitevins, les Normands, les Anglais, les Français avec le chevalier flamand Jacques d’Avesnes et les barons capétiens avec le comte Robert II de Dreux, son frère Philippe, évêque de Beauvais, et Guillaume des Barres, et à l’arrière-garde les Hospitaliers mené par Garnier de Naplouse. Henri II, comte de Champagne, garde le flanc gauche de l’armée, face à la plaine, et Richard Cœur de Lion et Hugues III de Bourgogne patrouillent en permanence le long de la colonne, prêts à faire face au danger qui peut venir de n’importe où[7].

Quand l’armée croisée atteint les abords d’Arsouf, Saladin donne le signal de l’attaque et les cavaliers turcs, au nombre de trente mille selon les dires d’Ambroise, encerclent les croisés et les criblent de flèches. Les soldats, protégés par leurs armures n’ont que peu de perte, mais de nombreux chevaux sont tués. Un moment les croisés sont au bord du désastre rappelant celui de la bataille de Hattin. Mais Richard, bien que piètre politique, met en œuvre ses qualités de stratège. Il ordonne aux Hospitaliers de l’arrière-garde de tenir coûte que coûte, et adopte dans un premier temps une attitude défensive, et interdit aux chevaliers de poursuivre les Turcs, qui tentent leur technique de la fuite simulée. La discipline est telle que les chrétiens obéissent. Faisant preuve d'adresse, les archers et les arbalétriers de Richard infligèrent des pertes notables aux cavaliers turcs[8].

Mais comme les troupes ne peuvent tenir indéfiniment et que les pertes s’accumulent, il commence à mettre en place une charge destinée à entourer les cavaliers turcs pour les anéantir. Au moment où les chevaliers chrétiens entourent les cavaliers ayyoubides, les sons des trompettes devaient indiquer aux croisés d’infléchir leur charge vers l’intérieur afin de tailler en pièces les soldats musulmans et d'anéantir l’armée de Saladin. Mais l’impatience d’un Hospitalier et du chevalier anglais Thomas Carrew déstabilise la manœuvre qui devient une charge directe, qui balaye l’armée de Saladin, mais ne peut pas l’empêcher de se replier. Les archers musulmans, qui étaient descendus de leur monture et qui se trouvent en première ligne sont décapités ou renversés, et achevés par les sergents. La charge croisée enfonce ensuite les cavaliers turcs qui prennent la fuite. Craignant un piège, Richard interdit la poursuite et leur ordonne de faire demi-tour, tandis que Saladin regroupe ses troupes, au nombre de vingt mille soldats, sur une colline voisine. Ils attaquent la cavalerie franque qui revient vers Arsouf et tuent un certain nombre de chevaliers dont Jacques d’Avesnes, mais les Francs font volte-face et chargent à nouveau, dispersant encore les troupes sarrasines, lesquelles fuient une nouvelle fois et se réfugient dans des collines boisées. Conscient qu’il est dangereux de continuer dans ce terrain couvert, Richard ordonne de nouveau la fin de la poursuite[9].

Conséquences de la bataille

La supériorité militaire, qui appartenait aux musulmans depuis les années 1170, revient de nouveau aux Francs pour une longue période, selon l’historien René Grousset qui parle de soixante ans[10], mais il convient de nuancer cette durée, car il y a la défaite du comte de Bar à Gaza, la croisade des barons (1239), et la bataille de Forbie (1244) qui contredisent cet avis. À vrai dire, il n’y a eu pratiquement aucune véritable bataille en rase campagne dans les décennies qui suivent. L’avenir montre même que, sans le soutien d’une armée croisée venue d’Europe, les Francs d’Orient n’ont pas vraiment les moyens militaires de se lancer dans des campagnes : on verra notamment le roi Amaury II de Lusignan y renoncer lorsque la quatrième croisade est détournée sur Constantinople.

Saladin, qui n’a pas réussi à vaincre les croisés, ni par le harcèlement, ni par la bataille, voit son prestige diminué auprès de ses troupes. Il tente de défendre Ascalon, mais ses émirs refusent de le suivre et il doit se résoudre à pratiquer la tactique de la terre brulée, en ordonnant la destruction de Jaffa, d’Ascalon et de Ramla[11].

Richard Cœur de Lion n’exploite pas son succès. Il entreprend la reconstruction de Jaffa, alors qu’il aurait pu surprendre l’armée de Saladin à Ascalon, ou reprendre Jérusalem, mal défendue par une garnison trop faible et des fortifications qui n’ont pas encore été réparées depuis le siège de Jérusalem en 1187[12].

Jeux de simulations historiques

- Le Lion et l'épée : Trémithoussia et Arsouf 1191, de Frédéric Bey, série au Fil de l'Épée, Vae Victis Collection Jeu d'Histoire, 2010.

Référencement

Notes et références

- Grousset 1936, p. 52-3.

- Grousset 1936, p. 59-61.

- Grousset 1936, p. 89-96.

- Grousset 1936, p. 100-2.

- Riley-Smith 1996, p. 64.

- Grousset 1936, p. 102-6.

- Grousset 1936, p. 106.

- Grousset 1936, p. 106-7.

- Grousset 1936, p. 107-110.

- Grousset 1936, p. 110.

- Grousset 1936, p. 110-1.

- Grousset 1936, p. 112-3.

Sources

- René Grousset, Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem - III. 1188-1291 L'anarchie franque, Paris, Perrin, (réimpr. 2006), 902 p.

- Jonathan Riley-Smith, Atlas des Croisades, Paris, Edition Autrement, coll. « Atlas/Mémoires », (réimpr. 1996), 192 p. (ISBN 2-86260-553-0)