Barrage d'Arzal

Le barrage d'Arzal (ou barrage d'Arzal-Camoël) est un barrage sur l'estuaire de la Vilaine, entre les communes d'Arzal et de Camoël (Morbihan). Mis en service en 1970, il est principalement destiné à réguler le débit de la Vilaine et à fournir de l'eau potable dans le triangle entre Saint-Nazaire, Auray et Rennes. C'est le plus grand barrage estuarien en Europe destiné à stocker de l'eau douce brute potabilisable et un des rares barrages estuariens dans le monde[1].

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Communes | |

| Coordonnées |

47° 29′ 59″ N, 2° 22′ 56″ O |

| Cours d'eau |

| Vocation | |

|---|---|

| Date du début des travaux | |

| Date de mise en service |

| Longueur |

~ 500 m |

|---|

| Volume |

20 millions de m³ |

|---|

|

|

|

|

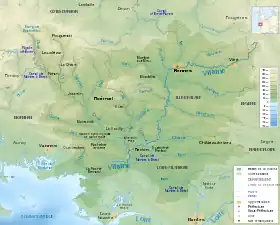

Localisation

Le barrage d'Arzal est situé à une dizaine de kilomètres en amont de l'embouchure de la Vilaine dans l'océan Atlantique, entre les bourgs d'Arzal (sur la rive droite) et de Camoël (sur la rive gauche). Il franchit le fleuve près d'un ancien passage par bac, au lieu-dit La Vieille-Roche.

Description

Long d'environ 500 m, l'ouvrage est un barrage poids en terre, c'est-à-dire constitué de remblais en enrochements. Il est constitué d'une digue en remblai (côté Camoël) de 360 m de long et 20 m de large, d'une écluse avec pont mobile pour la navigation de plaisance, de cinq passes (de 18 m avec des vannes d'évacuation à segments relevables, appelées portes guillotine), de trois passes à poisson et d'une tour de contrôle[2]. Un port de plaisance et une usine de traitement de l'eau potable (usine du Drézet, rebaptisée usine d'eau potable interdépartementale Vilaine-Atlantique) ont également été aménagés à proximité.

Histoire

L'idée de construire un barrage sur la Vilaine date des années 1930, après les inondations catastrophiques de 1926 et 1936. Il s'agit principalement de lutter contre les crues hivernales, exacerbées par les grandes marées, qui menacent la ville de Redon, de désenclaver la région en développant la navigation commerciale[4], et de reconquérir des terres agricoles en dessalant des terrains pour récupérer des zones humides et favoriser l'agriculture intensive[5]. Empêché par la guerre, le projet réapparait pendant les années 1950. En 1961, l'Institution d'aménagement de la Vilaine (IAV) est créée par les départements du Morbihan, de l'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique pour mener à bien les aménagements structurants nécessaires[6].

Un autre objectif s'est ensuite greffé : utiliser le volume d'eau douce stocké pour la construction d'une usine d'eau potable à quelque deux kilomètres en amont[7], sur la commune de Férel. Les 17 millions de mètres cubes traités par an alimentent plus d'un million d'habitants : à 70 % la presqu'île guérandaise — où le tourisme s'est énormément développé — et à 25 % le Morbihan, le reste étant destiné au sud-est de l'Ille-et-Vilaine, en particulier la ville de Redon[8].

En 1982, le conseil général de Loire-Atlantique décide de relancer le projet de Route Bleue permettant de relier la Bretagne au sud-ouest de la France, en passant également par le pont de Saint-Nazaire sur la Loire, mais des problèmes de stabilité de l'ouvrage justifient le renoncement à ce projet[9].

La digue, construite sur une couche de 30 m de vase, s'enfonce d'une cinquantaine de centimètres tous les dix ans, ce qui conduit épisodiquement à des travaux de rehaussement[10].

Le chantier d'une écluse anti-salinité, doit être lancé en 2024[11].

Impacts

Le barrage « est un exemple d'aménagement lourd opéré sans concertation et dont les conséquences socio-économiques ont été sous-estimées par ses promoteurs. L'opération est à l'origine de concurrences nouvelles pour l'occupation et l'exploitation du milieu estuarien, en aval comme en amont de l'ouvrage », et d'impacts écologiques qui dépassent l'échelle locale[12].

Dans les années 1980, l'impact des lâchés d'eau du barrage sur le développement de pollutions (à l'origine de bloom de phytoplancton toxique, de mortalités massives de poissons et de crustacés) a donné lieu à des controverses entre organismes de recherche. Il y a par contre consensus sur le fait qu'il « a modifié brutalement tout le fonctionnement du système fluvio-estuarien de la Vilaine. Conçu à l'origine pour protéger Redon des fortes marées, le barrage devait en effet rester le plus souvent ouvert. Mais, dès 1972, il servira de retenue d'eau douce[13] pour toute la région côtière, de la presqu'île guérandaise au golfe du Morbihan, avec l'une des plus importantes usines régionales de production d'eau potable. Résultat, le barrage, fermé le plus clair du temps, n'a plus permis aux courants de jouer leur rôle de chasse d'eau[14] ». Il a accéléré l'envasement d'origine marine[15] de la portion de l'estuaire située en aval, par la perturbation du cycle hydrologique de la Vilaine et du courant océanique remontant le fleuve[16]. Entre 1960 et le début des années 1990, le comblement dans la partie estuarienne, en aval du barrage, est « évalué à environ 16 millions de tonnes de vase, entraînant une méandrisation du chenal de navigation. De légères instabilités de la morphologie des chenaux et des vasières sont par la suite (1990 à 2003) observées en raison de crues et de tempêtes[17] ». L'envasement de l'estuaire est de 2,5 m en moyenne, atteignant un un pic au milieu des années 1990[2]. Bien que l'IAV soit chargé du désenvasement du site, ses moyens, notamment financiers, ne lui ont pas permis de remplir ses obligations pendant de nombreuses années. Le fleuve en lui-même est de la compétence du Comité d'Estuaire de la Vilaine, créé en 2000 par la Commission Locale de l'Eau du SAGE Vilaine depuis la perte de cette compétence par l'EPTB Vilaine (Établissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine, anciennement IAV) qui a mis en service en 2006 le rotodévaseur « Rochevilaine »[18] menant des dragages hivernaux et, en mode dérogatoire, des dragages estivaux[19].

Les activités traditionnelles de pêche ont souffert de l'aménagement du barrage[20], notamment la pêche aux civelles ou anguillettes, qui remontaient autrefois la Vilaine, et la mytiliculture affectée aussi par la dessalure des eaux estuariennes, générée par certains lâchés ponctuels[21].

Dans le cas précis des poissons migrateurs, le barrage pose des problèmes de franchissement aux civelles en phase anadrome (augmentation de la capturabilité par pêche ou blocage total de la migration) et à « la fraction sub-adulte en phase sédentaire lors de ses déplacements trophiques »[20], mais par ailleurs on constate en Europe un phénomène général de régression de l'anguille européenne depuis les années 1980). Pour faciliter les migrations des poissons et notamment des civelles, diverses propositions ont été faites à la fin des années 1980 (meilleure gestion des vannes et de l'écluse et/ou installation de passe à poissons[20]).

De l'utilisation en amont du plan d'eau pour les loisirs et la plaisance, découle « une triple conséquence : le développement du « mitage » des rives du lac par le camping-caravaning ; une demande sans cesse accrue pour l'ouverture de l'écluse d'Arzal… haut lieu de bousculades entre les plaisanciers[22] ; la nécessité de revoir le positionnement de la prise d'eau douce, située à proximité du barrage, qui entraîne une limitation nécessaire des ouvertures (report vers l'amont)[23] ».

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- « Le barrage d'Arzal. Un ouvrage aux usages multiples », sur eaux-et-vilaine.bzh (consulté le )

Notes et références

- « L'Institution d'aménagement de la Vilaine (IAV) », sur le site de l'institution (consulté le ).

- « Association Défense et sauvegarde de la baie de Vilaine (DSBV) »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ).

- Au début des années 2000, le filtre de l'oubli, lié à l'usure naturelle de la mémoire des catastrophes, a fait obstacle à la sollicitation d'une mémoire des plus « anciens » qui savait, depuis la mise en service du barrage, qu'en cas de crue moyenne ou forte, l'ouvrage hydraulique ne permet plus de gérer les niveaux d'eau et les inondations. La crue de 2001 a fait une victime mortelle prise au piège dans sa voiture sur une route dans le secteur de Redon. Cf Nadia Dupont, Frédérique Grelot, Quand les cours d'eau débordent. Les inondations de la Vilaine du XVIIIe siècle à nos jours, Presses universitaires de Rennes, , p. 160-161.

- L'aménagement du plan d'eau entraîne le développement de la navigation de plaisance dans la Vilaine, avec la création de plusieurs ports, à Arzal-Camoël, à La Roche-Bernard et à Foleux.

- « Dans un contexte d'agriculture pauvre, le marais a longtemps constitué une ressource providentielle pour la population riveraine : utilisation du foin des prairies inondables, pêche des anguilles et des poissons blancs, chasse du gibier d'eau migrateur, utilisation des roseaux pour le chaume ». Dans un contexte de développement de l'agriculture intensive dans les marais de Redon, une grande partie est asséchée pour être exploitée en prairies pour l'élevage ou en grande culture (notamment de céréales), mais cette préoccupation n'est plus à l'ordre du jour, en raison des conséquences écologiques engendrés par cet assèchement (disparition des frayères à brochets, diminution de l'avifaune migratrice, disparition de nombreux biotopes). « Seul vestige de ces zones humides, qui ont engendré contes et légendes dans la région, un marais « mouillé » persiste près du hameau de Gannedel, au nord de Redon ». Cf Jean-Yves Bauge, Ille-et-Vilaine, Christine Bonneton, , p. 251.

- « L’IAV dont le siège se situe à La Roche-Bernard, regroupe des élus des conseils généraux du Morbihan, de l’Ille-et-Vilaine et de la Loire Atlantique. Cependant, une mésentente avec les élus de l’Ille-et-Vilaine ne permit guère le développement de l’influence de cet établissement au-delà de Redon et finalement l’IAV concentra son action principalement sur l’alimentation en eau du littoral atlantique du Morbihan et de la Loire-Atlantique soumis à une forte demande estivale, en se constituant comme maître d’ouvrage puis gestionnaire du barrage d’Arzal ». Cf Éric Grujard, « Les conditions géopolitiques d’une gestion durable de l’eau : le cas du bassin rennais », Norois, no 206, , p. 91-110 (DOI 10.4000/norois.92).

- Les trois bassins construits en amont de la Vilaine (barrage de la Valière mis en service en 1979, le barrage de Haute-Vilaine mis en service en 1983, et le barrage de la Cantache mis en service en 1995) ont également un lien avec la production d'eau potable, de soutien d'étiage, et, pour les deux derniers, d'écrêtement des crues. Cf Nadia Dupont, Frédérique Grelot, Quand les cours d'eau débordent. Les inondations de la Vilaine du XVIIIe siècle à nos jours, Presses universitaires de Rennes, , p. 109.

- Léa Marquis, « Le barrage d'Arzal alimente un million de personnes », sur vannes.maville.com, (consulté le )

- « Malheureusement en raison de problème de stabilité de l’ouvrage, cet axe qui devait être structurant, n’a pu servir aux poids lourds et le pont est surtout emprunté par les véhicules légers. Le grand projet de Route bleue a été ainsi plus ou moins abandonné et pour gagner le sud-ouest depuis la Bretagne, Nantes et le pont de Cheviré sont un passage quasi obligé ». Cf Aude Nuscia Taïbi, Mohamed el Habib Barry, Maxime Jolivel, Aziz Ballouche, Mohamed Lemine Ould Baba et Gérard Moguedet, « Enjeux et impacts des barrages de Diama (Mauritanie) et Arzal (France) : des contextes socio-économiques et environnementaux différents pour de mêmes conséquences », Norois, no 203, , p. 51-66 (DOI 10.4000/norois.153).

- « Barrage d'Arzal-Camoël. La digue aspirée par la vase », sur letelegramme.fr, .

- « À chaque éclusée, de l’eau de mer entre et augmente la concentration en chlorures de l’eau douce. Un problème sanitaire et un risque de corrosion pour l’usine. Depuis 1989, l’eau de mer, plus lourde que l’eau douce, est donc siphonnée et rejetée côté mer. « Une perte de 400 000 m3/jour. Quatre fois plus que les prélèvements pour l’eau potable », souligne David Lappartient, président du département du Morbihan. La faute de l’écluse actuelle : un grand sas de 83 m par 13. Résultat, le nombre d’éclusages a été réduit, en août, à cinq par semaine au lieu de sept à neuf par jour ». Cf Catherine Lozac’h, « 14 M€ investis à Arzal pour préserver l’eau potable et la navigation », sur letelegramme.fr, .

- Joseph Catanzano, Olivier Thébaud, Le littoral. Pour une approche de la régulation des conflits d'usage, Institut Océanographique, , p. 93.

- Réserve d'eau douce de 50 millions de m3 (l'équivalent du barrage de Guerlédan).

- Pierre-Henri Allain, « La faute au barrage », sur liberation.fr, .

- Le sur-envasement qui fait l'objet de nombreux suivis et études, se produit uniquement sur l'aval du barrage, ce qui permet d'envisager que les apports sont presque exclusivement marins, complétés par ceux de la Loire. Cf L. Barbaroux, B. Gallene, « Répartition des minéraux argileux dans les sédiments récents de la Loire et du plateau continental », C. R. Acad. Sc. Paris, vol. 277, série D, , p. 1609-1612

- Cette perturbation réduit la zone de dépôt des vases à l'étale de haute mer et l'effet de chasse naturel des sédiments vers l'aval, ce dernier étant renforcé par les crues. « Antérieurement à la construction du barrage d’Arzal, les vases remises en suspension se déposaient sur une distance pouvant atteindre 50 km en amont de l’embouchure. Le barrage d’Arzal en stoppant la remontée de l’onde de marée, a réduit la zone de dépôt des vases à 8 km. Cette réduction de l’espace disponible au dépôts des vases a entraîné l’augmentation du taux de sédimentation du barrage jusqu’au plateau des Mats ». Cf Evolution morphosédimentaire de l'estuaire de la Vilaine de 1960 à 2003, rapport d'Évelyne Goubert & David Menier, université Bretagne-Sud, 2005, p. 4

- Axel Ehrhold, Cartes sédimentologiques de Bretagne Sud. Entre baie de Vilaine et archipel de Glénan, Quæ, , p. 23.

- Sachant qu'il n'existe qu'un site de clapage dans le Morbihan (au Nord-Ouest de l'île de Groix sur le site des coureaux de Groix), se pose la question d'une valorisation des sédiments de dragage comme ressources (surcyclage).

- « Vilaine. La période des dragages allongée », sur letelegramme.fr, .

- P. Élie et C. Rigaud, L'impact d'un barrage d'estuaire sur la migration des poissons amphihalins : le cas de l'anguille et du barrage d'Arzal, vol. 1-2, Bordeaux, La Houille Blanche, (lire en ligne), p. 99-108.

- Jean-René Le Quéau, Pierre-Yves Le Rhun, Géographie et aménagement de la Bretagne, Editions Skol Vreizh, , p. 98.

- On compte en 2007 15 000 passages annuels de bateaux par l'écluse et 2 500 bateaux en mouillage en amont du barrage. Cf Aude Nuscia Taïbi et al., op. cit.

- Joseph Catanzano, Olivier Thébaud, op. cit., p.95