Barquette marseillaise

La barquette marseillaise est une barque de pêche traditionnelle et emblématique de Marseille, en mer Méditerranée. Variante des mourre de pouar, bette, pointu, et barque catalane, elles sont propulsées par aviron, voile latine, ou moteurs Baudouin. La barquette marseillaise et son savoir-faire lié à sa construction et son utilisation sont inscrits à l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France[1], et quelques-unes sont protégées au titre des monuments historiques.

| Barquette marseillaise | |

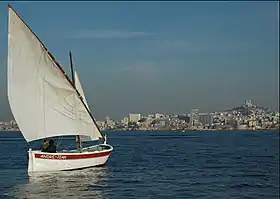

L'André Jean, dans la baie de Marseille, barquette à voile latine, protégées au titre des monuments historiques, et inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France | |

| Généralités | |

|---|---|

| Type | Barque de pêche |

| Époque | Fin XIXe - présent |

| Lieux | Autour de Marseille |

| Caractéristiques courantes | |

| Taille | 4 à 9 m. |

| Propulsion | Aviron, voile latine, ou moteurs Baudouin |

| Matériaux | Bois |

Historique

D'après le musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée de Marseille, les origines de ce type de barque de pêche remontent à l'antiquité. On peut toutefois préciser son développement et sa généralisation dans la rade de Marseille à partir (au moins) de 1897, date à laquelle Jules Vence publie un premier plan de formes de barquette marseillaise[2]. Jusqu'alors, la majorité des barques provençales sont des mourre de pouar (« museau de cochon »)[3]. De construction robuste, et relativement lourde, elles sont munies d'un gréement latin similaire à ceux des bettes, pointus et barques catalane. C'est avec le souci d'améliorer les capacités d'évolutions des bateaux de pêche de la rade qu'apparait finalement la barquette marseillaise dans la deuxième moitié du XIXe siècle[2],dont le développement est notamment due à l'apport des charpentiers d'origine italienne (familles Ruoppolo, Battiféro, Noguéra, ou encore Chabert, Mouren et Trapani).

.jpg.webp) Barquet Albuferenc, petite embarcation à voile latine typique de l'Albufera dans la région valencienne, exposée au musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée de Marseille

Barquet Albuferenc, petite embarcation à voile latine typique de l'Albufera dans la région valencienne, exposée au musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée de Marseille

Vieux-Port de Marseille

Vieux-Port de Marseille

La coque est longue de 4 et 9 m, plus large au maître-bau (partie la plus large) que celle des pointus, et la poupe (avant) et la proue (arrière) de la barque marseillaise sont plus arrondies que celles des pointus (dont la proue est symétriquement autant pointue que la poupe)[4]. La forme de la coque (plan de formes) est fabriquée suivant le gabarit de Saint-Joseph (saint patron des charpentiers)[5] pour une bonne tenue à la mer.

- Quelques barquettes marseillaises

Les Goudes des calanques de Marseille

Les Goudes des calanques de Marseille

Vieux-Port de Marseille

Vieux-Port de Marseille Vieux-Port de Marseille

Vieux-Port de Marseille Vieux-Port de Marseille

Vieux-Port de Marseille Vieux-Port de Marseille

Vieux-Port de Marseille

Vieux-Port de Marseille

Vieux-Port de Marseille Vieux-Port de Marseille

Vieux-Port de Marseille Vieux-Port de Marseille

Vieux-Port de Marseille Vieux-Port de Marseille

Vieux-Port de Marseille Vallon des Auffes

Vallon des Auffes

Selon l'écrivain et charpentier de marine Laurent Damonte[6], les pêcheurs locaux utilisaient antérieurement deux types de bateaux à voile latine : la bette, petite embarcation de pêche côtière, destinée aux « petits métiers » (palangres, oursins, gireliers) et le mourre de pouar, bateau lourd à éperon et à fond plat, long parfois de 9 m, destiné aux « grands métiers » (sardine, thon). Tous deux avaient des coques solides et à fond plat, permettant de haler facilement ces embarcations sur la plage. La construction des quais et jetées ainsi que l'avènement du moteur firent disparaître le mourre de pouar (lourd, mauvaise tenue au moteur) et généralisa la barquette marseillaise, d'origine napolitaine[6]. La bonne tenue à la mer de ce genre d’embarcations fait qu’elles sont toujours utilisées par les marins pêcheurs, ainsi que par des plaisanciers et des rationnés. L’entretien laborieux de ces embarcations en bois, qui doivent être calfatées chaque année, entraîne la disparition lente de ces bateaux.

Les marseillais sont particulièrement attachés à la barquette marseillaise traditionnelle, adaptée à la pêche marseillaise, au détriment des pointus niçois ou toulonnais :

« Eh monsieur, un pointu, on dit pas, ici. Il y a des barques, des barquets, des barquettes, des barcasses même, mais les pointus, c'est pour les Niçois et les Toulonnais.

Autant dire que si je persistais vraiment à cherche un « pointu », on me conseillait, poliment mais fermement, d'aller voir ailleurs. »

— Dominique Pons, 2007, Une chronique de L'Estaque

Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France

La pratique de la barquette marseillaise *

| |

| Domaine | Savoir-faire |

|---|---|

| Lieu d'inventaire | Provence-Alpes-Côte d'Azur Bouches-du-Rhône Marseille Cassis |

| * Descriptif officiel Ministère de la Culture (France) | |

Quelques passionnés entretiennent et restaurent ce patrimoine marseillais maritime provençal, dont quelques bateaux sont protégés au titre des monuments historiques. La barquette marseillaise et son savoir-faire lié à sa construction et son utilisation sont inscrits à l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France[1].

La Sainte Anne, Marseille

La Sainte Anne, Marseille La Bonne Mère, Brest

La Bonne Mère, Brest La Colombe, Brest

La Colombe, Brest L’Écureuil, archipel du Frioul

L’Écureuil, archipel du Frioul

- LiLi [7]

- La Sainte Anne

- La Marie-Louise

- La Bonne Mère

- L'André Jean

- La Colombe

- L’Écureuil

Voir aussi

Bibliographie

- Laurent Giraudou, La barquette marseillaise : pointue malgré tout, Saint-Rémy-de-Provence, Équinoxe, coll. « Carrés de Provence », , 83 p. (ISBN 978-2-84135-556-3 et 2-841-35556-X, OCLC 470733005, BNF 41001986).

- Pierre Blasi (ill. Pierre Blasi, photogr. Henri Daries), Et voguent barquettes et pointus, Aix-en Provence, Édisud, coll. « Mémoires de mer », , 139 p. (ISBN 978-2-7449-0070-9 et 2-744-90070-2, OCLC 468187859, BNF 37047031).

- Anne Sportiello (préf. Philippe Joutard), Les pêcheurs du vieux-port : fêtes et traditions de la communauté des pêcheurs de Saint-Jean, Marseille, Editions Jeanne Laffitte, , 306 p. (ISBN 978-2-86276-033-9 et 2-862-76033-1, OCLC 10379632).

- Collectif, Guide de la manœuvre des petits voiliers traditionnels, Douarnenez, Le Chasse Marée, , 135 p. (ISBN 2-914208-05-7)

- Borg Marseille, Les origines de la barquette marseillaise, Douarnenez, Le Chasse Marée, , 135 p. (ISBN 2-914208-05-7)

Notes et références

- Fiche d'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la "Barquette marseillaise"

- Jules Auteur du texte Vence, Construction et manœuvre des bateaux et embarcations à voilure latine, pêche-batelage-pilotage-plaisance... par Jules Vence,..., (lire en ligne)

- Hélène Botcazou, Le mourre de Pouar, un bateau de pêche du sud de la Franc, Aix-en-Provence, , 182 p. (lire en ligne), p.10

- « Histoire de la barquette », sur acbt.fr (consulté le ).

- « Port abri du Vallon des Auffes », sur www.bateauxbois.fr (consulté le )

- Laurent Damonte (trad. Jacques Bonnadier), L'Estaque : mon village, au temps des pite-mouffe, Marseille, P. Tacussel, , 154 p. (ISBN 978-2-903963-67-5 et 2-903-96367-3, OCLC 31753964)

- « LiLi est un Bateau d'Intérêt Patrimonial », sur le site de l'Association patrimoine maritime et fluvial

Articles connexes

Liens externes

- Lou Capian Association de sauvegarde des pointus du Brusc, Six-Fours-les-plages (Var)

- Le pointu

- Association de barquette marseillaise Nave Va

- Site de l'Association des Pointus de Sanary

- La Virée de St Nazaire

- [vidéo] A la découverte de la barquette marseillaise sur YouTube sur TV Sud Provence

- « Association de sauvegarde des pointus du Brusc à Six-Fours-les-plages (Var) », sur Lou capian