Bagne de Biribi

Biribi est un terme officieux qui désigne, non un lieu unique, mais un ensemble de compagnies de discipline et d'établissements pénitentiaires qui étaient stationnés en Afrique du Nord, alors colonie française, et destinés à recevoir les militaires réfractaires ou indisciplinés de l'armée française. Dans ces bagnes, les soldats effectuaient des travaux de force soumis à un régime très dur. Son nom dérive du jeu de hasard de Biribi, importé d'Italie en France au début du XVIIIe siècle.

Histoire

Les compagnies de discipline apparurent en 1818, dans le cadre de la loi Gouvion-Saint-Cyr, après la chute du Premier Empire, et se développèrent avec le début de la colonisation française en Afrique du Nord[1].

Avec le passage en Algérie des ateliers de travaux publics, des ateliers du boulet et l'installation des maisons centrales pour détenus militaires, les centres disciplinaires pouvaient accueillir jusqu'à 1 500 disciplinaires avec une pointe de 4 000 détenus à la fin de la Première Guerre mondiale[1]. Y régnait une justice militaire arbitraire, pouvant infliger des sanctions corporelles inhumaines[1] comme la « crapaudine » (rester couché sur le ventre, les poignets liés au chevilles ) ou le « silo » (une fosse où le prisonnier croupissait nu[1]).

Les soldats affectés au corps de discipline militaire étaient partagés en trois catégories[2] :

- Les "exclus", ayant commis une faute avant le service militaire. Ils étaient exclus de l'armée, mais le ministère de la guerre en disposait néanmoins pour les travaux forcés.

- Les "joyeux", ayant également été condamnés avant le service et n'étant pas autorisés à servir dans une unité régulière; à la place, ils étaient affectés aux bataillons d'Afrique.

- Les "camisards", ayant commis des fautes répétés pendant leur service et affectés à des compagnies de discipline dans les régions reculés d'Afrique du nord. Tout camisard, après avoir fait son temps dans une compagnie disciplinaire, devait terminer son service aux bataillons d'Afrique.

En 1848, Amable de Saint-Hilaire, dit Villain de Saint-Hilaire, dramaturge et sous-intendant militaire à la retraite publie Appel à la justice du peuple. Révélations complètes et appuyées de preuves authentiques du régime disciplinaire d'une partie de l'armée d'Afrique : le silo, la flagellation, la barre de clou, la crapaudine[3].

En 1896, le quotidien L'intransigeant publie des témoignages concordants, qui seront repris en 1900 dans des articles documentés de La Revue blanche, sur les tortures et les meurtres infligés impunément aux disciplinaires malgré l'article 16 du décret du 5 juillet 1890 qui dispose que tout châtiment physique est formellement interdit[4] - [5] - [6] - [7]. En 1900 et 1901, la Ligue antimilitariste publie trois affiches dénonçant des meurtres commis contre des détenus de Biribi[8].

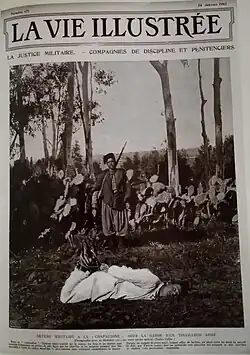

Biribi a notamment été rendu célèbre par le livre de Georges Darien, Biribi, discipline militaire, publié en 1890[9], par la chanson que lui consacra Aristide Bruant, À Biribi (1891), et par les reportages plus tardifs qu'en firent les écrivains Jacques Dhur, Les bagnes militaires. Arbitraire et cruauté (1906), et Albert Londres. Publié en 1924 dans Le Petit Parisien (puis en volume sous le titre Dante n'avait rien vu), le reportage d'Albert Londres contribua à attirer l'attention du grand public sur cette institution et participa ainsi à la réforme des pénitenciers militaires français.

En ouverture de son livre, Albert Londres, définit Biribi comme suit :

« Il s’agit des pénitenciers militaires.

C’est là que vont « payer » les condamnés des conseils de guerre. Les bataillons d’Afrique fournissent la majorité de cette clientèle. Le reste provient des corps de France, de l’armée du Rhin, de l'armée de Syrie, du régiment de Chine. Désertion, bris d’armes, destruction d’effets militaires, vols, attentats sur des personnes, refus d’obéissance, outrage à des supérieurs pendant le service. Tels sont les crimes ou les délits. Ces condamnés sont au moins trois mille cinq cents. On les appelle les pègres, voire les pégriots. »

Annexes

Bibliographie

- Dominique Kalifa, Biribi : les bagnes coloniaux de l'armée française, Paris, Perrin, , 409 p. (ISBN 978-2-262-06451-8)[10].

- Dominique Kalifa, Biribi: histoire d'un non-lieu de l'imaginaire français, in John West-Sooby (ed), Nowhere is perfect, Newark, University of Delaware Press, 2008, p. 156-176.

- Albert Londres, Dante n’avait rien vu, Paris, Le Serpent à plumes, coll. « Motifs », 1999. [Première édition : Paris, Albin Michel, 1924]

- Georges Darien, Biribi, discipline militaire, Paris, Le Serpent à plumes, coll. « Motifs », 1998. [Première édition : Paris, Savine, 1890]

- Aristide Bruant, « À Biribi », in Dans la rue. Chansons et monologues vol. 2, Paris, 1889-1895. [Il existe différents enregistrements de cette chanson dont un par Les Quatre Barbus dans leur disque Chansons Anarchistes et par Marc Ogeret dans "Ogeret chante Bruant"]

- Lucien Pivert, «1910: Meure Biribi, sauvons Rousset! », Alternative libertaire d'.

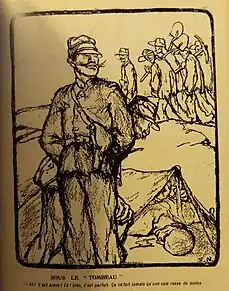

- Biribi : L'Assiette au beurre no 227 du - dessins de Bernard Naudin.

- Anne Steiner, Biribi ou la passion d’Aernoult, Article 11, , lire en ligne.

- « Biribi, du mythe à la réalité » : conférence à l'École de Guerre du .

- Michel Pierre, Le temps des bagnes : 1748-1953, Paris, Éditions Tallandier, coll. « Texto », , 555 p. (ISBN 979-10-210-3622-2).

- Claude Liauzu, « Biribi et l'opinion française », Politique aujourd'hui, n°1-2, janvier-février 1976, p. 31-41.

Filmographie

Daniel Moosmann : Biribi, 1970.

Théâtre

Benoît Liothier dénonce Biribi dans une pièce titrée Aux Travaux. Elle est jouée en 1912 devant près d’un millier de personnes à Roanne par le groupe artistique stéphanois avant d’être interdite par le sous-préfet[11].

Articles connexes

Références

- "Quand la France broyait ses soldats" de François-Guillaume Lorrain, Le Point, 2 avril 2009.

- Feriel Ben Mahmoud, Bat d'Af, la légende des mauvais garçons., Mengès, , 192 pages, pages 19-21

- Appel à la justice du Peuple. Révélations complètes et appuyées de preuves sur les barbaries disciplinaires d'une partie de l'armée d'Afrique, Paris, Smith, 1848. Journal de l'imprimerie no 6514, Bibliographie de la France, Paris, Pillet aîné, p. 610, « Gallica », sur gallica.bnf.fr (consulté le )

- Cosmo, « Au silo », L'Intransigeant, no 5786, , p. 1

- Cosmo, « Toujours Biribi », L'Intransigeant, no 5790, , p. 1

- Gaston Dubois-Desaulle, « La Disciplote », La Revue blanche, no 22, , p. 436-449

- Gaston Dubois-Desaulle, « Le Tourniquet », La Revue blanche, no 22, , p. 618-630. En argot militaire, le tourniquet désigne le Conseil de guerre

- Dominique Petit et Rolf Dupuy, « Dubois-Desaulle Gaston », sur maitron.fr, (consulté le )

- En ligne sur In Libro Veritas (2006).

- « Biribi de Dominique Kalifa »

- Yves Lequin, Gérard Raffaëlli et Guillaume Davranche, « LIOTHIER Benoît », sur maitron.fr, (consulté le )