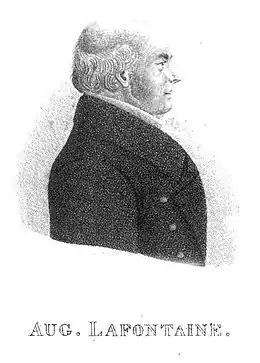

August Lafontaine

August Heinrich Julius Lafontaine, né le , à Brunswick et mort le à Halle, est un romancier allemand.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 72 ans) Halle-sur-Saale |

| Sépulture |

Saint-Laurent (d) |

| Nom dans la langue maternelle |

August Heinrich Julius Lafontaine |

| Pseudonymes |

Gustav Freier, Miltenberg, Selchow |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activité | |

| Père |

Ludolf Lafontaine (d) |

| Chaire |

|---|

Biographie

Fils d’un père peintre habile issu d’une famille de huguenots protestants français que la révocation de l’édit de Nantes contraignit à émigrer, sous le règne de Louis XIV, August Lafontaine fut destiné par ses parents à l’état ecclésiastique. Mais, après avoir fait son cours de théologie à l’université d'Helmstedt, sans obtenir de diplôme, il a préféré devenir précepteur, poste qu’il devait rester jusqu'en 1789.

La guerre de 1792 étant venue l’enlever à ses paisibles travaux, le général prussien Thaddeu, dont il élevait les enfants, l’a emmené, avec l’armée prussienne en Champagne, avec le titre d’aumônier d’un régiment. Heureux de pouvoir, lors de la paix de Bâle, suivre une carrière plus tranquille et plus conforme à ses goûts, Lafontaine a été attaché à l’université de Halle, ville où il a continué de résider jusqu’à un âge avancé.

Dans ses loisirs, Lafontaine a composé pas moins de 200 vol. in-12 de romans, qui ont porté bientôt sa renommée au-delà du Rhin pour en faire un des plus célèbres et des plus féconds romanciers allemands. Sa vive imagination, quoique peu riche, des plans sagement conçus, des caractères facilement tracés, des situations heureusement trouvées et des sentiments honnêtes, joints à une exposition habile et facile, ont valu un nombreux public à ses premiers ouvrages[alpha 1].

Fatigués des souterrains, des châteaux sombres, des lugubres peintures de la littérature anglaise, les lecteurs français ont accueilli avec une grande faveur la traduction de ces naïves et touchantes scènes de la vie de famille tracées par le pinceau de Lafontaine, surtout dans la première période de son talent. Honoré de Balzac dans son roman Eugénie Grandet évoque la douceur des mœurs de la vie provinciale décrite par Auguste Lafontaine[1], qu'il traite avec une ironie plus marquée dans Le Cousin Pons (« …la bonhomie des romans d’Auguste Lafontaine de pacifique mémoire », « …la regarda comme les fiancés se regardent dans les romans d’Auguste Lafontaine, de pudique mémoire »). Par ses romans, qui eurent pendant longtemps la vogue et dont quelques-uns, entre autres, les Tableaux et les Nouveaux Tableaux de famille (trad. par Isabelle de Montolieu, Paris, , 7 vol. in-12), furent considérés comme des modèles de grâce, de naturel et de douce sensibilité[alpha 2]. En les composant, Lafontaine s’attachait plus à toucher son lecteur qu’à le charmer par le mérite littéraire de ses ouvrages.

Trop de diffusion dans les détails, des plans quelquefois peu indiqués, parfois aussi des plaisanteries d’un genre fade ou commun sont les défauts qu’on a regretté de trouver trop souvent dans les gracieuses fictions de Lafontaine, où la morale ne nuisait jamais à l’intérêt. On y trouvait, en revanche, dans presque toutes un grand mérite dans la vertu, l’innocence et la candeur. Après , les romans publiés par Lafontaine sont moins réussis. Ils ont tous un tel air de famille et tant de ressemblance avec ses premiers ouvrages, que qui a lu l’un a lu les autres. La fréquente répétition des mêmes scènes et des mêmes situations, et une sentimentalité outrée en rendant quelquefois la lecture fatigante, indisposèrent la critique contre Lafontaine et rétrécirent successivement le cercle, d’abord très étendu, de ses lecteurs.

Ceux qui connaissaient Lafontaine en privé ne pouvaient manquer d’être frappés par le vif contraste avec les idées qui dominent dans ses ouvrages ; jamais on n’aurait deviné, à le voir si gai et si enjoué en société, l’écrivain larmoyant. Il n’était pas seulement romancier fécond et habile : vivant dans une ville de science, il a pris gout à l’érudition et s’est occupé beaucoup de la lecture des anciens. Dans un âge déjà très avancé, il a essayé de grandes innovations dans la critique des poètes grecs, et s’est efforçé de rétablir les textes, qu’il supposait avoir été corrompus par les copistes. C’est ainsi qu’il a publié une curieuse édition de l’Agamemnon et des Choéphores d’Eschyle (Halle, -, 2 vol. in−8°), à laquelle se bornent cependant ses essais un peu trop arbitraires de reconstruction, conjectures trop hasardées lui ont néanmoins valu de rudes critiques.

Principales publications

- Blanche et Minna, ou les Mœurs bourgeoises (trad. par Breton, Paris, , 4 vol. in- 12) ;

- La Famille de Halden (trad. par Henri Villemain, , 4 vol.) ;

- Walter, ou l’Enfant du champ de bataille (trad. par le même, , 4 vol.) ;

- Le Presbytère au bord de la mer (trad. par Jean-Jacques Guizot et Jean-Baptiste-Balthazar Sauvan, , 4 vol.) ;

- Charles et Emma (trad. par René de Chazet, , 2 vol.) ;

- Le Frère et la Sœur, ou le Repentir (trad. par la comtesse de Montholon, , 3 vol.) ;

- Rusaure, ou l’Arrêt du destin (trad. par la même, , 3 vol.) ;

- Marie Menzikof (trad. par Isabelle de Montolieu, , 2 vol.) ;

- Aristoméne (trad. par la même, , 2 vol.) ;

- Le Hussard, ou la Famille de Falkenstein (trad. par Élise Voïart, , 5 vol.) ;

- Le Suédois, ou la Prédestination (par la même, , 4 vol.) ;

- Silvius et Valeria, ou le Pouvoir de l’Amour (trad. Élise Voïart, , 2 vol.) ;

- La Croix du meurtre, dernier roman de Lafontaine (trad. Élise Voïart, , 4 vol.).

Notes et références

Notes

- C’est à lui que Scribe et Mélesville ont emprunté le sujet de Valérie (), la jeune aveugle que Mademoiselle Mars rendrait avec grand talent.

- Cet ouvrage est cité par James Stanier Clarke à Jane Austen comme modèle possible d'un futur roman à écrire par elle, chantant les louanges d'un clergyman de campagne. C'est de cette suggestion que Jane Austen tire ensuite son Plan of a Novel according to Hints from Various Quarters de 1816.

Références

- Honoré de Balzac, Eugénie Grandet, Paris, Charpentier, , 336 p. (lire en ligne), p. 213.

Bibliographie

- (de) Dirk Sangmeister, Bibliographie August Lafontaine, Bielefeld, Aisthesis, , 179 p., 21 cm (ISBN 978-3-89528-158-7, OCLC 611770913).

- (de) Dirk Sangmeister, August Lafontaine, oder, Die Vergänglichkeit des Erfolges : Leben und Werk eines Bestsellerautors der Spätaufklärung, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, , 606 p., 23 cm (ISBN 978-3-48481-006-8, OCLC 470610445).

- Louis Gabriel Michaud (Tableau de famille, ou Journal de Charles Engelmann, d'August La Fontaine, publié en 1801), Biographie des hommes vivants, Paris, L. G. Michaud, (lire en ligne), p. 492.

- (de) Johann Gottfried Gruber, August Lafontaine's Leben und Wirken, Halle, Schwetschke und Sohn, , 464 p. (lire en ligne).

- (de) Franz Muncker, « Lafontaine, August », dans Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), vol. 17, Leipzig, Duncker & Humblot, , p. 512-520

- Georg Ruppelt (de), Schöningens berühmtester Schüler August Lafontaine und das Anna-Sophianeum (de) (= Beiträge zur Geschichte des Landkreises und der ehemaligen Universität Helmstedt, Heft 11). Landkreis Helmstedt, Helmstedt 1997, (ISBN 978-3-93773-310-4).

Sources

- Alexis-François Artaud de Montor, Encyclopédie des gens du monde, t. 16, Paris, Librairie de Treuttel et Würtz, , p. 66-7.

- William Duckett fils, Dictionnaire de la conversation et de la lecture, t. 12, Paris, Firmin Didot Frères, , 800 p., 16 vol. ; 26 cm (lire en ligne sur Gallica), p. 52.

Liens externes

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative au spectacle :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) « Lettre de J. S. Clarke, Librarian, Carlton House: Nov. 16, 1815 », sur The Republic of Pemberley (consulté le )