Artillerie de tranchée

L'artillerie de tranchée est une artillerie spécifiquement destinée à atteindre, depuis une tranchée et par un tir courbe, l'intérieur d'une autre tranchée, dont les parois verticales renforcées réduisent l'efficacité des armes d'artilleries plus standards. Ce type d'artillerie devient prépondérante au cours de la Première Guerre mondiale.

Première Guerre mondiale

Au début de la guerre, la France s'est davantage préparée à une guerre rapide, de mouvement. L'artillerie française s'est principalement orientée vers le développement de canons de campagne de calibre moyen, et souffre d'insuffisances dans l'artillerie lourde : « le , la France dispose de 2 800 canons de calibre 75 mm, de seulement 300 pièces lourdes et de quelques dizaines de pièces d'artillerie côtières[1]. »

L'Allemagne se prépare également à une guerre de mouvement, mais possède une artillerie lourde plus importante, destinée à l'attaque de fortifications. Au cours de la guerre russo-japonaise de 1904, les mortiers japonais s'étaient illustrés, notamment pendant la prise de Port Arthur. Tirant les leçons de ce conflit, l'armée allemande s'est aussi dotée de Minenwerfer à tir courbe et à tube rayé (les effectifs sont donnés en date d'août 1914)[2] :

- 44 pièces de schwere Minenwerfer (sMW) de calibre 250 mm.

- 116 pièces de mittelere Minenwerfer (mMW) de calibre 170 mm.

- Leichte Minenwerfer alter Art (leMW a.A.) de petit calibre de 75,8 mm. Cette arme n'est encore qu'un prototype, en août 1914.

Après la bataille de la Marne, et la course à la mer, le front s'immobilise, et les armées s'enterrent dans de vastes réseaux de tranchées et de fortins souterrains. Le no man's land qui sépare les deux armées est souvent de faible distance, et les tirs tendus se révèlent inefficaces.

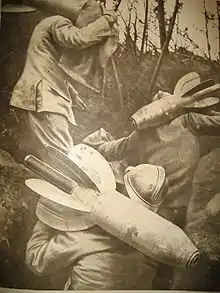

L'artillerie de tranchée allemande lui permet alors de réaliser des tirs courbes, envoyant des projectiles au pouvoir explosif élevé encerclés dans une mince enveloppe métallique. Les Minenwerfer, capables de projeter des mines de 75,8, 170 ou 250 mm, équipent des unités spéciales du génie à partir d'octobre 1914, et provoquent des dégâts importants dans les tranchées françaises. Des petits lance-bombes de calibres très variés, appelés Ladungswerfer, sont également retirés des forts où ils étaient montés, pour être envoyés sur la ligne de front.

L'armée française réagit en urgence en restaurant de vieux mortiers à âme lisse construits sous Napoléon III, capables de tirs presque verticaux, mais aussi en bricolant des armes de fortune : arbalètes, balistes, mortiers improvisés, etc. Le capitaine Cellerier bricole un lance-bombe de 77 mm à partir du corps d'un obus percé d'une lumière, et fixé sur un socle en bois. Cette arme improvisée est chargée de poudre noire qui sert à propulser un projectile formé d'un tube de fonte obturé par un bouchon en bois. Ce projectile contient « un mélange d'explosif, de vieux clous, d'éclats de verre et de débris métalliques divers[1]. » Ces deux types d'armes, mortier et mortier improvisé, sont baptisées crapouillots par les poilus, et les bombardements de l'artillerie de tranchée sont surnommés « marmitages ». Tous les projectiles d'artillerie de tranchée sont alors désignés sous le vocable de torpille.

En avril 1915, l'armée française se dote de canons de 58 mm. Peu précise, cette arme permet de propulser des bombes à ailettes au fort pouvoir explosif et munies d'une queue enfilée par l'avant du tube du canon. À l'automne, chaque division d'infanterie allemande dispose d'une compagnie de Minenwerfer équipée de deux pièces lourdes, quatre pièces moyennes et six légères. Au début de 1916, le nombre de compagnies de Minenwerfer double, et des bataillons spéciaux sont formés[1].

Au cours de la guerre, les calibres ne cessent d'augmenter, comme les calibres de 305, 380 et 400 mm allemands, qui côtoient leurs autres Minenwerfer de calibres de 75,8, 170, 175, 180, 245, 250, 340 mm. En 1916, un modèle très léger, le kleiner Granatwerfer 16 ou priest mortar de 16 mm, fait également son entrée sur le front côté allemand. À la fin du conflit, l'armée française se dote de calibres de 75, 150 et 240 mm. Les Anglais se dotent également d'une artillerie de tranchée, dont le fameux mortier Stokes. L'armée française s'en dote également, en complément de ses mortiers Jouhandeau-Deslandres de 75 mm et 150 mm T modèle 1917 Fabry (plus lourd). En 1917, elle commande aussi, 2 000 canons Archer (dit parfois canon sans recul) qui étaient des bouches à feu en bronze à âme lisse, de calibres de 85 mm et 130 mm, montées sur une plate-forme en bois et munies d’un système de pointage simple permettant un tir sous un angle allant 25° à 75°. Mais seuls quelques centaines d'exemplaires auraient été construits.

Unités

L'armée française disposait de 4 régiments d'Artillerie de tranchée, spécialisés :

- 175e régiment d'artillerie de tranchée

- 176e régiment d'artillerie de tranchée

- 177e régiment d'artillerie de tranchée

- 178e régiment d'artillerie de tranchée

En janvier 1940, un régiment est reformé, le 391e régiment d'artillerie de tranchée.

Bibliographie

- Crapouillots, Pierre Waline.

- Émile Auguste Duchêne, « Comment naquit l'artillerie de tranchée française », Revue militaire française, Librairie Chapelot/Librairie Berger-Levrault, t. XV, no 43, , p. 107-124 (lire en ligne).

- Les canons de la victoire. 8° édition du Manuel d'artillerie lourde., Colonel Alvin, Commandant André - Paris, Charles Lavauzelle & Cie, 1923; in-8, 571 pp. (original, 1917)