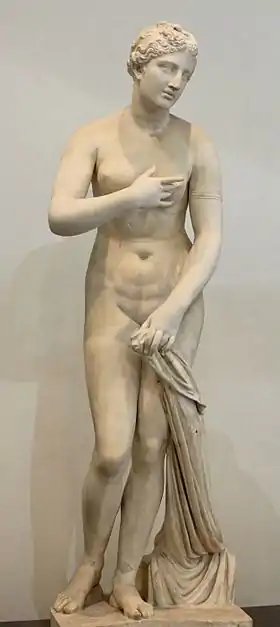

Aphrodite du Capitole

L’Aphrodite du Capitole (ou Vénus capitoline) est un type statuaire de l'époque hellénistique représentant la déesse Aphrodite, dérivé du type de l'Aphrodite de Cnide créé par Praxitèle. L'un des meilleurs exemplaires est conservé aux musées du Capitole, dans le Palais Neuf (Rome), dans une petite salle polygonale, d'où son nom, sculpture en marbre de 193 cm, copie romaine d'un original grec du IIe siècle av. J.-C.

| Date |

IIe siècle av. J.-C. |

|---|---|

| Type | |

| Matériau | |

| Hauteur |

193 cm |

| Mouvement | |

| Localisation | |

| Coordonnées |

48° 51′ 40″ N, 2° 20′ 11″ E |

Il existe de nombreux types de Vénus Pudica (« Vénus pudique ») (certains incluent le type de la Vénus de Médicis), dont plusieurs exemples existent. La Vénus du Capitole et ses variantes sont reconnaissables à la position des bras : debout après un bain, Vénus commence à couvrir ses seins avec sa main droite et son aine avec sa main gauche.

L'original de ce type (dont dérivent les copies suivantes) est une copie du IIIe , ou au moins du IIe siècle av. J.-C., des travaux de Praxitèle en Anatolie, qui modifie la tradition praxitélien par un charnel et voluptueux traitement du sujet et le geste modeste de la déesse avec les deux mains, plutôt qu'une seule sur l'aine, dans l'original de Praxitèle.

Histoire

La statue qui donne son nom au type est citée pour la première fois par le graveur Pietro Santi Bartoli (1635-1700), qui relate qu'elle a été découverte dans des jardins appartenant aux Stazi, près de la basilique San Vitale de Rome, sur la colline de Viminal, sous le règne de Clément X (1670-1676)[1]. Le pape Benoît XIV l'achète en 1752 à la famille Stazi et la confie aux musées du Capitole[2] où elle est installée dans une niche à part, appelée « Le Cabinet de Vénus », au premier étage du palais Neuf sur le Capitole.

La Vénus capitoline peut être considérée comme une des premières et des plus fidèles répliques du type originel, probablement destinée, comme toutes les représentations de ce genre, à décorer un complexe impérial particulièrement raffiné[3].

Sa réputation vis-à-vis de la Vénus de Médicis à Florence n'a grandi que lentement, selon Haskell et Penny, alimentée en partie par une sensibilité négative aux restaurations importantes qui ont détériorées la Vénus florentine. Elle fut triomphalement transportée à Paris en 1797 par Napoléon aux termes du traité de Tolentino ; l'empereur commanda une réplique en marbre à Joseph Chinard, aujourd'hui au Palais de Compiègne. Lorsque l'original a été rendu aux musées du Capitole en 1816[4], le moulage en plâtre qui l'avait remplacé à l'époque napoléonienne a été expédié au Royaume-Uni où John Flaxman en a fait l'éloge à ses étudiants[5].

La statue revint à Rome en 1815 et fut dès ce moment exposée aux musées du Capitole, grâce à l'intervention de Antonio Canova après le congrès de Vienne. En termes de renommée, elle était égal à l'Apollon du Belvédère, à la Vénus de Médicis, au Laocoon, au Discobole ou aux Chevaux de Saint-Marc.

La statue a été prêtée aux États-Unis et a été exposée dans la rotonde du bâtiment ouest de la National Gallery of Art à Washington (district de Columbia) du 8 juin au [6].

Vénus Campo Iemini (British Museum).

Vénus Campo Iemini (British Museum). Aphrodite of Menophantos (Museo Nazionale Romano).

Aphrodite of Menophantos (Museo Nazionale Romano).

Description

Cette sculpture est de dimensions légèrement supérieures à la réalité, mesurant 1,93 m. Elle est faite d'un marbre prisé, probablement du marbre de Paros[3]. Il s'agit d'une copie antonine d'une sculpture hellénistique tardive qui dérive finalement de Praxitèle[7].

Le type représente la déesse Aphrodite cachant sa nudité, penchée en avant. Debout, le poids du corps reposant sur la jambe gauche, la jambe droite fléchie en avant, elle place la main gauche devant son sexe et la main droite devant sa poitrine. Ses bras soulignent l'arrondi d'un corps à l'ossature fine, tendre et charnue[3]. A côté d'elle, un tissu est posé sur une grande amphore.

L'attitude se rapproche de celle de l'Aphrodite de Cnide créée par Praxitèle, au point que Johann Joachim Winckelmann pensait qu'il s'agissait d'une copie, mais présente des différences notables : la jambe d'appui n'est pas la même et la position des mains est inversée. Le geste de la déesse est plus nettement un geste de pudeur. La coiffure est bien plus sophistiquée que le chignon de la Cnidienne : une partie de la chevelure forme un nœud en rosette sur le haut du front, le reste est rassemblé en un autre nœud sur le bas de la nuque et retombe en deux mèches sur l'arrière des épaules.

L'expression du visage paraît souligner une absence, dont le rendu psychologique est souligné par les yeux petits et languissants et par la petite bouche charnue[3]. La recherche d'un rendu naturaliste et idéalisé du corps féminin nu est évidente, qui à l'époque avait éclipsé les significations sacrées associées à la figure de la déesse dans les représentations précédentes.

Postérité

La Vénus des musées du Capitole définit ce que l'on appelle le « type du Capitole ». Ce type statuaire comprend de très nombreuses copies de toutes tailles, dont on connait aujourd'hui une bonne centaine de copies[3]. Elles diffèrent généralement par le choix du support contre lequel la déesse est appuyée : au Capitole, il s'agit d'un vase sur lequel est posé un linge, ailleurs, ce peut être un dauphin et/ou un Éros, ou un tronc d'arbre. La plupart d'entre elles exposées en Europe :

- L'Aphrodite de Ménophantos a été trouvée au monastère camaldule San Gregorio Magno (Italie). Elle porte la signature (« Apo tis en troadi afroditis minofantos epoiei ») de Menophantos, un sculpteur grec, apparemment du Ier siècle av. J.-C., dont on ne sait rien de plus. Les cénobites camaldules occupent l'ancienne église et monastère de S. Gregorii à Clivo Scauri fondé vers 580 par Grégoire Ier sur sa propre propriété familiale, sur le versant (clivus) de la colline Cælius. Sa fondation a été consacrée en l'honneur de l'apôtre André. Au Xe siècle, le nom de Grégoire a été ajouté à celui de l'apôtre, qu'il a finalement supplanté[8]. La sculpture est entrée en possession du prince Chigi. Johann Joachim Winckelmann a décrit cette sculpture dans son Geschichte der Kunst des Altertums (vol V, ch. II)[9].

- La Vénus de Campo Iemini, une autre sculpture du même modèle, a été exhumée au printemps 1792 parmi d'autres sculptures lors de la fouille d'une villa romaine à Campo Iemini, près de Torvaianica, dans le Latium. Les fouilles étaient dirigées par le marchand anglais d'antiquités romaines Robert Fagan (1761-1816) sous le patronage du prince Auguste-Frédéric de Sussex en partenariat avec Sir Corbet Corbet du British Museum. Au moment de sa découverte, les Anglais, notamment, la trouvèrent supérieure à la Vénus capitoline. Après restauration à Rome, elle fut expédiée à Londres, où le prince Auguste la donna à son frère, le futur George IV, qui l'installa à Carlton House. Après sa mort, lorsque Carlton House fut remplacée par des maisons, Guillaume IV (roi du Royaume-Uni) en fit don au British Museum.

- Une copie romaine du IIe siècle en marbre de Paros a été trouvée à Baïes.

- Une version de Vénus Pudica a également été trouvée dans les bains d'Hadrien à Leptis Magna. Les bains d'Hadrien ont été fouillés dans les années 1920 et la copie lepcitanie de la Vénus du Capitole a été emportée en Europe par Benito Mussolini, qui l'a donnée au dirigeant nazi Hermann Göring. La statue ornait la chambre de sa propriété de campagne près de Berlin, Carinhall. Elle a été rendu à la Libye en 1999 et aujourd'hui, elle se trouve au Musée national d'archéologie de Tripoli (Libye).

- Une autre copie sans bras de la Vénus du Capitole est conservée au musée Jamahiriya de Tripoli en Libye.

- Une variante est conservée au Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg[10], ainsi que la Vénus Tauride similaire[11] - [12].

- La Vénus Landolina au Musée archéologique régional de Syracuse en Sicile est une copie impériale romaine sans tête du IIe siècle, semblable à l'Aphrodite Syracuse conservée à Athènes.

- Une copie du IIIe siècle a été trouvée lors de fouilles archéologiques à Scupi, une ancienne ville romaine de Macédoine du Nord.

- Une copie en marbre italien du IIe au IIIe siècle de Vénus du Capitole est le résultat de l'assemblage de la partie inférieure d'un corps antique, d'un torse du XVIe siècle et d'un visage et du sommet de la tête antiques. Elle faisait auparavant partie de la collection Borghèse et est maintenant conservée au musée du Louvre, à Paris, Inv n° MR. 279 (habituel No Ma 369).

- Une copie de la Vénus capitoline est conservée à la Galerie des Offices. Elle est entrée dans les collections des Médicis après un achat auprès de la famille Colonna. La statue manquait de bras, de tête et de jambe droite. Les Médicis les firent intégrer par le sculpteur Silla en 1584 et la statue acquit ainsi son aspect actuel, fidèle reproduction de la Vénus capitoline.

- Une copie du IIe siècle de la Vénus du Capitole est conservée au Musée national de Varsovie.

- Une statue sans tête de la Vénus du Capitole, réalisée au IIe – IIIe siècle, est conservée au Musée archéologique national de Naples.

- Une copie en marbre peinte sans tête d'époque romaine du IIe siècle d'Aphrodias, en Asie Mineure, a été fouillée par l'université hébraïque de Jérusalem (H : 159 cm; L : 60 cm).

- Une ancienne copie endommagée de la Vénus du Capitole est conservée au musée archéologique d'Antalya.

- Un torse en marbre blanc du IIe siècle de provenance inconnue est conservé au Musée national romain des thermes de Dioclétien, inv. 2000656.

- Une tête en marbre blanc, datée du dernier quart du Ier siècle av. J.-C. - début du Ier siècle, est conservée à Crémone, au musée archéologique de San Lorenzo. Origine : Crémone, p-zza Marconi.

- Un torse en marbre d'époque romaine, semblable à celui d'Aphrodite Syracuse, est conservé au musée de Chypre.

Notes et références

- (en)/(it) Cet article est partiellement ou en totalité issu des articles intitulés en anglais « Capitoline Venus » (voir la liste des auteurs) et en italien « Venere capitolina » (voir la liste des auteurs).

- Mémoires de Pietro Santi Bartoli, rapportées par Haskell and Penny 1981:318).

- Accession number MC 0409

- Commune di Roma, Les musées capitolins, guide, p. 48.

- Nancy Thomson de Grummond, Encyclopedia of the History of Classical Archaeology, Routledge, , 240–241 p. (ISBN 978-1-134-26854-2, lire en ligne)

- Haskell et Penny 1981 : 319

- « National Gallery of Art. "A Masterpiece from the Capitoline Museum, Rome: The Capitoline Venus" » [archive du ] (consulté le )

- Helbig 1972 : 128-30

- Christian Hülsen, Le Chiese di Roma nel Medio Evo: S. Gregorii in Clivo Scauri

- William Smith, A Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, (1870) vol. II.1044.

- Atsma, Aaron.Of Type Capitoline Venus Theoi Project. Consulté le 13 mai 2008.

- Atsma, Aaron. "Tauride Venus". Theoi Project. Consulté le 13 mai 2008.

- "Aphrodite: Tauride Venus". State Hermitage Museum. Consulté le 13 mai 2008.

Bibliographie

- Francis Haskell et Nicholas Penny (trad. François Lissarague), Pour l'amour de l'antique. La Statuaire gréco-romaine et le goût européen [« Taste and the Antique. The Lure of Classical Sculpture, 1500–1900 »], Paris, Hachette, coll. « Bibliothèque d'archéologie », 1988 (édition originale 1981) (ISBN 2-01-011642-9), no 173.

- Alain Pasquier, « Les Aphrodites de Praxitèle », dans Alain Pasquier et Jean-Luc Martinez, Praxitèle. Catalogue de l'exposition au musée du Louvre, -, éditions du Louvre & Somogy, Paris, 2007 (ISBN 978-2-35031-111-1), chap. III (« Praxitèle : un choix romain »), p. 146-148.

- (en) Brunilde Sismondo Ridgway, Hellenistic Sculpture, vol. I : The Styles of ca. 331-200 B.C., Madison, University of Wisconsin Press, (ISBN 0-299-11824-X), p. 355-356.

- Commune di Roma, Les musées capitolins, guide, Milan, Mondadori Electa S.p.A., , 221 p. (ISBN 978-88-370-6260-6).

- Helbig, Wolfgang, Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rome, 4th edition, 1963–72, vol. II.

- Wilton, A. and I. Bignamini (editors), Grand Tour: the lure of Italy in the eighteenth century, London, Tate Gallery Publishing, 1996. no. 228, pp. 269–270, (the Campo Iemini Venus).

- Pierluigi De Vecchi et Elda Cerchiari, I tempi dell'arte, volume 1, Bompiani, Milan 1999 (ISBN 88-451-7107-8).