Antoine Marie Garin

Antoine-Marie Garin, né le à Saint-Rambert-en-Bugey et mort le en Nouvelle-Zélande, est un missionnaire mariste français.

| Naissance |

Saint-Rambert-en-Bugey, France |

|---|---|

| Décès |

Nelson, Nouvelle-Zélande |

| Nationalité |

|

| Pays de résidence |

|

| Profession | |

| Activité principale |

Compléments

- Le père Garin est le premier prêtre à avoir résidé dans la région du Nelson. Il a contribué à l'établissement de la paroisse de Nelson[Carte 1] et au développement de l'éducation dans la région

La jeunesse

Sa famille

Antoine-Marie Garin est né en 1810 dans le département de l'Ain de Joseph-Marie Garin, notaire, et de son épouse, Françoise Marguerite Augerd[1].

Il est le fils cadet de la famille; son frère, Numa Raymond Garin, est son aîné de deux ans. Antoine est très attaché à sa famille qui l’élève dans l'affection et la foi religieuse.

La famille Garin est une famille aisée. Son grand-père paternel, Raphaël, notaire royal et procureur fiscal, fait partie des administrateurs de la ville en tant que conseiller municipal jusqu’à sa mort en 1801.

Antoine-Marie Garin aime les arts et surtout la musique, qu’il exécute en famille avec son frère Numa et son père[2].

L’éducation

En l’absence d’école publique, il est formé par des précepteurs privés: dès 8 ans, il apprend la grammaire et le latin avec M. Rocheray, jeune séminariste hébergé par la famille Garin, puis de 1823 à 1826 sous la direction de M. Dufour, « l’ancien précepteur du fils du comte d’Arloz »[3].

Antoine Garin poursuit son éducation secondaire au collège de Belley, un établissement ecclésiastique, dirigé par des prêtres. Il y retrouve son frère et achève ses études en classe de philosophie, en 1831, après avoir fait humanités et rhétorique.

La vocation

La vocation du jeune Antoine s'est sans doute révélée au collège de Belley. Il intègre alors le séminaire ecclésiastique de Brou où il va se consacrer aux études théologiques trois années durant. C’est au monastère royal de Brou, lieu sacré qui inspire la religiosité, que va mûrir et s' approfondir la foi de Garin.

Le religieux

Garin est ordonné prêtre extra-temporel à Belley, le , par Monseigneur Devie, évêque de Belley. Il est nommé vicaire des paroisses de Salavre et de Chalamont, deux villages de l’Ain, où il officiera de novembre 1834 à 1837. Son désir de devenir missionnaire le pousse à rejoindre à Lyon, en 1837, la société de Marie (congrégation des maristes), une congrégation missionnaire à laquelle a été confiée l’évangélisation du Pacifique. À partir du , et durant la durée de son noviciat, Garin occupe les fonctions de professeur de français et de musique au petit séminaire de Meximieux.

Accepté dans la société en 1840, il est immédiatement affecté en Nouvelle-Zélande. Le , Garin prononce ses vœux. Le lendemain, il embarque pour Londres, à destination du Pacifique. Le , il embarque à Gravesend sur le Mary Gray. Il ne reverra plus l'Europe.

Le missionnaire

L'histoire du catholicisme commence officiellement en Nouvelle-Zélande en avec l'arrivée dans Hokianga du premier évêque du pays, Jean-Baptiste Pompallier (1801-1871). Toutefois, des Européens catholiques, pour la plupart irlandais ou anglais, s'étaient établis en Nouvelle-Zélande dès 1820 et avaient apporté avec eux leur foi. Des missions anglicanes (en 1814) et méthodistes (en 1822) étaient installées dans le pays[4]. La population māorie comptait environ 115 000 personnes en 1840. En 1841, les missionnaires avaient converti à peu près 30 000 Māoris au christianisme[5].

Le voyage

.jpg.webp)

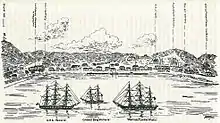

Garin fait partie du cinquième convoi de missionnaires maristes envoyés dans le Pacifique[Note 1]

Les journées à bord sont occupées à la formation des novices et à apprendre l’anglais. Garin dessine une carte pour ses parents, qui détaille l’itinéraire du navire. Il y indique jour après jour les latitudes et longitudes exactes ainsi que les incidents du voyage. Les continents sont formés de sa correspondance. Esprit curieux par nature, il occupe également ce long voyage à des observations météorologiques et zoologiques et trouve le voyage plutôt agréable. Du 22 au , le navire mouille au Cap de Bonne-Espérance. Du au , les missionnaires font escale à Sydney, d’où ils prennent le voilier anglais Earl Durham pour la Nouvelle-Zélande. Le , Garin arrive enfin dans la Baie des Îles et aborde à Kororareka ( Northland[Carte 1] ). Antoine-Marie Garin débarque le , avec une dizaine de membres de sa congrégation, à Kororareka, sous la conduite de l'évêque Jean-Baptiste Pompallier[4]. Ils amènent avec eux une presse d'imprimerie achetée à Paris, des cloches et du matériel pour la mission.

Les terres du nord

Kororareka

Hormis l’évangélisation des indigènes de Nouvelle-Zélande, le groupe, composé des cinq pères, six frères, et trois laïques, (un imprimeur, un architecte et son assistant) a pour mission la construction d'un bâtiment devant accueillir la presse d'imprimerie de marque «Gaveaux». Ces travaux seront longs et fastidieux en l'absence de fonds suffisants. Au cours de ses années à Kororareka, Garin assiste à la construction de l'imprimerie («Pompallier House») et à la publication, en 1842, des premières traductions maories de livres d’instructions et de textes religieux. En attendant le démarrage de l'imprimerie, des brochures sont copiées à la main. Le père Garin va passer sept années dans ces terres du nord. Il officie à Kororareka jusqu'au .

Mangakahia

Garin a trente-trois ans quand il prend en charge sa première station de mission auprès des Maoris de Mangakahia, dans la région de Northland. ( - décembre (?) 1847). Il est le témoin privilégié des guerres maories («La rébellion de Hone Heke»), guerre entre tribus rivales et forces coloniales britanniques qui se déroule aux alentours de Bay of Islands entre le et le [5].

« Penehamini veut mettre dans mon boat du plomb pour faire des balles, plus un fusil, le tout doit servir pour une guerre à Waimate au sujet d’un cheval volé. Je lui dis que je ne peux pas transporter cela dans mon boat, ni dans mon waka, car c’est pour la guerre, si c’était un fusil «e haere noa» (traduction:« pour l’usage quotidien », hors tabou), je le permettrais, mais non pour ce qui doit servir à se battre. »

— Journal du Père Antoine Marie Garin, Lire en ligne

« Je vois Karawai nu jusqu’à la ceinture s’avancer avec un bâton dans ses mains, il vient rapidement, se frappe la cuisse de la main, tire une langue affreuse avec des mouvements semblables à ceux d’une langue de vipère ; jamais je n’ai vu des yeux semblables à ceux qu’il ouvre, ils sont ronds et larges comme de grosses boucles de rideaux... »

— Journal du Père Antoine Marie Garin, Lire en ligne

Garin effectue en 1845 trois voyages à Kororareka. Il s’y trouve le , le lendemain de la mise à bas du drapeau, le , le jour de l’arrivée des troupes d’Auckland venues pour le rétablir et le protéger, et enfin après la mise à sac de la ville, alors que les prêtres catholiques de la mission du nord y sont réunis[Note 2]. À son départ de Mangakahia, la mission est consolidée, dotée d’un presbytère, probablement d’une chapelle, et d’un jardin. La station a également à son actif plusieurs missions annexes établies à Whangarei, Ngunguru et Kaipara, sous l'autorité de chefs maoris.

En dépit de l'hostilité de Pompallier, en conflit avec les Maristes[6], sa candidature est proposée plusieurs fois à Rome pour une nomination au titre d'évêque[7].

Howick

Le , après plusieurs années de labeur, Antoine-Marie Garin laisse les îles pour Howick (en) (Auckland[Carte 1] ) où il vient d’être nommé aumônier auprès des membres, pour la plupart Irlandais[8], de la nouvelle «colonie militaire» qui s'installe et s'agrandit.

En effet, en 1846, à la suite de la guerre du Nord contre Hone Heke, le «Royal New Zealand Fencible Corps» a été formé en Angleterre. Ce corps de peuplement, aux trois-quarts formé de soldats retraités transformés en colons militaires avait pour tâche de protéger la frontière sud de la colonie d'Auckland, en échange d'une maisonnette de deux chambres et d'un acre de terrain. Ces vétérans et leurs familles étaient établis principalement à Onehunga, Ōtāhuhu, Panmure et Howick[9] - [Note 3].

Antoine-Marie Garin restera à Howick jusqu'à [7].

Nelson

Le , le missionnaire est affecté à Nelson. Fondée en 1841, Nelson est la ville la plus ancienne du sud de la Nouvelle-Zélande. Garin est le curé responsable de 200 à 300 catholiques dispersés sur la superficie énorme des régions de Nelson[Carte 1] , du Buller[Carte 1] , de Marlborough[Carte 1] et de la partie nord de la région qui est devenue Westland. Le père Garin est le premier prêtre à résider dans la région de Nelson: précédemment le prêtre devait traverser le détroit de Cook à la rame pour administrer les sacrements aux catholiques locaux. Ceux-ci, peu nombreux (4 % de la population), mais déterminés, ont déjà construit une chapelle[4].

Antoine Garin voyage constamment pour rendre visite à ses «paroissiens», à pied ou à cheval, en s'infligeant de grandes privations.

« Nous faisons la prière des voyageurs et nous remontons encore la rivière pendant 3 quarts d’heure non loin du kainga de Tirarau, là nous descendons à terre, nous déjeunons et nous nous mettons en route. Nous mettons 3 h. 1/2 pour passer le désert, 2 h. 1/2 pour la grande forêt, 2 h. 1/2 pour le désert qui vient après, 4 h. pour les forêts qui viennent ensuite, et 1 ou 2 h. depuis la rivière jusque chez Ruku. Nous mangeons un morceau de pain et de porc au commencement de la grande forêt... »

— Journal du Père Antoine Marie Garin, Lire en ligne

« J’ai soif et notre eau est consumée, Karora s’est enfoncé hier soir vers les 9 ou 10 heures dans le bas de la forêt pour trouver de l’eau mais inutilement. Je me mets à imiter l’abeille et je vais de feuille en feuille sucer quelques gouttes d’eau de pluie. Mais ceci est peu pour un gosier desséché depuis la veille, cependant je bénis encore la providence de ce peu. »

— Journal du Père Antoine Marie Garin, Lire en ligne

En 1862, il est vraisemblablement tellement près de la mort qu'un journal de Nelson édite réellement sa nécrologie[7]. Pendant les quarante années passées dans la région de Nelson, le père Garin a fait construire cinq lieux de culte, certains avec les donations généreuses des chercheurs d'or de la région. Il s'agit des églises de :

Le Père Garin a également fondé des orphelinats (1872), principalement pour les orphelins catholiques, en recourant avec succès de la charité publique et en obtenant du gouvernement une aide financière pour chaque orphelin recueilli. Il a également montré une grande foi dans l'enseignement pour adultes en fondant une bibliothèque.

Le pédagogue

C'est en tant qu'éducateur dans la zone de Nelson que Garin a montré des qualifications tout à fait exceptionnelles. Avec très peu de ressources, il fonde une école des garçons séparée de l'école existante. Avec l'arrivée de son prêtre auxiliaire, le père Delphine Moreau, en 1851, il dispense à ses élèves, dont plus de la moitié n'est pas catholique, un enseignement supérieur: français, latin, algèbre.

C'est la première école secondaire de Nouvelle-Zélande.

Le pére Garin ne pouvant accepter les règlements de la loi d'éducation pour ce qui concerne l'éducation religieuse, ses établissements ne reçoivent aucune aide du conseil d'éducation de Nelson. Le père Garin fait campagne contre cette loi, pour permettre aux écoles d'inclure l'instruction religieuse limitée[4]. Cependant, ses écoles primaires sont d'une telle réputation qu'elles attirent beaucoup d'écoliers, dont de nombreux non-catholiques. En 1867, la loi est effectivement modifiée et l'aide financière du gouvernement aux écoles de Garin peut débuter jusqu'en 1877, date à laquelle la concession de gouvernement cesse avec une nouvelle législation, sur fond de conflits avec les protestants.

Malgré sa mauvaise santé, le Père Garin continuera à travailler jusqu'à la fin de sa vie.

Il se refuse une visite en France parce qu'il veut donner un exemple aux jeunes missionnaires.

Le , il célèbre son jubilé d'or de sacerdoce. Les trois évêques catholiques de Nouvelle-Zélande sont de service, mené par l'évêque Francis Redwood (en) de Wellington dont la vocation avait été encouragée par le Père.

Celui-ci, un ancien élève de son internat de Nelson, remarquera qu'il n'existe pas un coin de la colonie où il n'y ait des élèves de l'école du père Garin.

L'héritage

Pompallier House

De nos jours, ce bâtiment est le seul témoin de la présence de la mission catholique au dix-neuvième siècle sur le site de Kororareka. «Pompallier House» est le bâtiment catholique le plus ancien de Nouvelle-Zélande, ainsi que le bâtiment industriel et bâtiment en dur le plus ancien du pays. La terre a été prise sur place et complétée avec le sable et les roches des plages avoisinantes. La chaux a été faite en brûlant des coquilles. Le plancher supérieur a été construit avec la terre soutenue par des armatures de bois de construction[10]. Pour le bâtir, les missionnaires, dirigés par l'architecte Louis Perret, ont employé la technique du pisé, technique commune dans leur région natale. Le bâtiment a également logé une tannerie, pour la reliure.

La chapelle de Garin

Mort le , le père Garin est enterré dans la chapelle catholique du cimetière de Wakapuaka, à Nelson, où un certain nombre de catholiques dévots croient toujours que son corps est demeuré intact.

La chapelle («chapelle de la rue Michael» ou «chapelle de Garin» ) est actuellement un monument protégé («Category 1 historic place»)[11].

Le monument est un petit bâtiment de brique, situé sur la pente ouest du cimetière, entouré par les croix et les pierres tombales du cimetière historique, qui comporte une crypte de béton où reposent les sarcophages de trois prêtres catholiques. Outre le cercueil du père Antoine-Marie Garin, placé dans la crypte en , la crypte accueille depuis 1922 celui du révérend John Bowden, et depuis 1999, celui du père James Mc Donnell.

La chapelle commémorative de Garin, construite en 1890 dans la section catholique du cimetière de Wakapuaka, prouve la grande estime dans laquelle le père Antoine-Marie Garin (1810-1889) a été tenu au sein de la communauté locale et par les catholiques de Nouvelle-Zélande. Garin avait exprimé le souhait d'être enterré en son église Sainte-Marie de Nelson. Ce vœux n'ayant pas été autorisé, il a été décidé de l'inhumer au cimetière de Wakapuaka. Quelques mois après sa mort, avec l'appui de l'évêque, un appel a été fait au public pour des donations en vue de la construction d'une chapelle, appel qui a eu un succès considérable.

La chapelle continue à être employée pour des événements spéciaux et son entretien assuré par la communauté catholique locale.

Garin College

« Garin College (en) » est une école secondaire située à Richmond, (Nelson). Elle a été fondée en 2002 pour servir à la communauté catholique, particulièrement celle de Nelson, Golden Bay et Marlborough[12].

Journal et correspondances

Depuis son arrivée à Nelson jusqu'à juste avant sa mort, le père Garin ne cessera jamais d’écrire. Il a tenu son journal pendant toute la durée de sa vie de mission et a entretenu de nombreuses correspondances

Hélène Serabian, Le journal du Père Antoine Garin, 1844-1846 : Une édition critique présentée avec commentaire, transcription et annotations, Université de Canterbury, (lire en ligne [PDF])

Hélène Serabian, Le journal du Père Antoine Garin, 1844-1846 : Une édition critique présentée avec commentaire, transcription et annotations, Université de Canterbury, (lire en ligne [PDF]) Charles Girard, Lettres reçues d'Océanie, t. 9 : 1853-1854, Éditions Karthala (lire en ligne), « Lettre d'Antoine Garin à Numa Garin »

Charles Girard, Lettres reçues d'Océanie, t. 9 : 1853-1854, Éditions Karthala (lire en ligne), « Lettre d'Antoine Garin à Numa Garin » Charles Girard, Lettres reçues d'Océanie, t. 8 : 1851-1852, Éditions Karthala (lire en ligne), « Lettre d'Antoine Garin à Numa Garin »

Charles Girard, Lettres reçues d'Océanie, t. 8 : 1851-1852, Éditions Karthala (lire en ligne), « Lettre d'Antoine Garin à Numa Garin » Charles Girard, Lettres des missionnaires maristes en Océanie: : 1836 - 1854, Éditions Karthala (lire en ligne), « «La marche de la civilisation». «Le premier navire à vapeur». »

Charles Girard, Lettres des missionnaires maristes en Océanie: : 1836 - 1854, Éditions Karthala (lire en ligne), « «La marche de la civilisation». «Le premier navire à vapeur». »

Annexes

Bibliographie

- Peter Tremevan, La pensée maori, d'après le Journal du Père Garin, article (177-190), dans Frédéric Angleviel (sous la direction de), Religion et sacré en Océanie, 2000, L'Harmattan,

Notes

- Les compagnons missionnaires de Garin au départ de Gravesend étaient:.

- le père Michel Borjon

- le père Antoine Séon, de Lyon

- le père Louis Rozet, prêtre de paroisse

- Joseph-François Roulleaux-Dubignon, acolyte-novice, ordonné prêtre à Kororareka le 2 juillet 1841

- le frère Emery (né Pierre Roudet)

- le frère Colomb (né Pierre Poncet)

- le frère Basile (né Michel Monchanin)

- le frère Euloge (né Antoine Chabany)

- le frère Justin (né Étienne Perret)

- le frère Pierre-Marie (né Pierre Pérénon)

- Benjamin Dausse, laïc (retourne du Cap en France, malade)

- Jean-François Yvert, laïc, imprimeur.

- Louis Perret, laïc, architecte (membre du tiers-ordre de la Société de Marie)

- Il faut noter que le chef Hone Heke était devenu chrétien et que la plupart des Māoris n'avaient rien contre les chrétiens. Ni l'église anglicane, ni l'église catholique de Kororareka ne furent détruites par les Māoris lors de la prise de Kororareka

- La durée du service de cette «force de défense» était de sept ans. Les hommes devaient être âgés de moins de 48 ans (plus tard de moins de 41 ans avec l'augmentation des demandes d'enrôlement ), avec un minimum de quinze ans de service militaire, être « de bon caractère», «industrieux», robustes et reconnus médicalement aptes. Les vétérans retenus recevaient le libre passage en Nouvelle-Zélande pour eux-mêmes, leurs femmes et leurs familles et une maisonnette de deux chambres et un acre de terrain à l'arrivée. Ces troupes, entraînées et disciplinées, incluaient de nombreux anciens combattants des guerres de Chine, d'Afghanistan et des grandes batailles de l'Inde, ainsi que de la Légion britannique enrôlée pour la guerre carliste en Espagne en 1836. Chaque homme était tenu d'assister à des exercices militaires douze jours par an et à la «church parade» chaque dimanche. Après sept ans de service, la maison et le terrain devenaient propriété absolue du pensionné. La plupart de ces vétérans sont devenus résidents permanents. (en) James Cowan, The New Zealand Wars: A History of the Maori Campaigns and the Pioneering Period: : 1845–1864, vol. 1, Wellington, (lire en ligne).

Références

- « Acte de naissance d' Antoine Marie Garin », sur archives-numerisees.ain.fr.

- Notes sur l’enfance et la jeunesse de l’abbé Garin, APM, Rome, dossier Garin. (Document probablement créé par la Société de Marie vers la fin des années 1880)

- Hélène Serabian, Le journal du Père Antoine Garin, 1844-1846 : Une édition critique présentée avec commentaire, transcription et annotations, Université de Canterbury, (lire en ligne [PDF]).

- (en) Andrew Hill, « The people of the Top of the South: 'Father Antoine Marie Garin', », sur historic.org.nz (consulté le ).

- Robbie Whitmore, « La Nouvelle-Zélande à travers l'histoire - la découverte, la colonisation et les guerres néo-zélandaises. », sur history-nz.org (consulté le ).

- Yannick Essertel, L'aventure missionnaire lyonnaise. : 1815-1962 ; de Pauline Jaricot à Jules Monchanin, Editions du CERF, , 427 p. (lire en ligne), p. 129.

- (en) John V. Broadbent, « 'Garin, Antoine Marie - Biography' , from the Dictionary of New Zealand Biography. Te Ara - the Encyclopedia of New Zealand », sur teara.govt.nz (consulté le ).

- (en) « Father Antoine Marie Garin (1810-1889) », sur theprow.org.nz (consulté le )[].

- (en) James Cowan, The New Zealand Wars: A History of the Maori Campaigns and the Pioneering Period: : 1845–1864, vol. 1, Wellington, R. E. Owen, (lire en ligne), chap. 28, The Royal New Zealand Fencibles.

- Pompallier House (en)

- (en) « Historic Places Trust: Garin Memorial Chapel (Catholic) », sur historic.org.nz (consulté le )[].

- (en) « Our School », sur garincollege.ac.nz.

Carte

- Voir la carte →

Régions de Nouvelle.Zélande

Régions de Nouvelle.Zélande