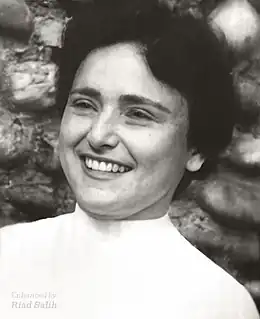

Annie Steiner

Annie Steiner, née le à Marengo (Algérie française) et morte le [1], est une militante algérienne du FLN.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 93 ans) Alger |

| Nom de naissance |

Annie Virginie Blanche Fiorio |

| Nationalités | |

| Activités |

| Conflit |

|---|

Algérienne d'origine française, fille de pieds-noirs, juriste de formation, elle s'engage dans les Centres sociaux, membre du "réseau bombes" de Yacef Saâdi. Arrêtée le , elle est condamnée en mars 1957 par le Tribunal des forces armées d'Alger à cinq ans de réclusion pour aide au FLN, et incarcérée à la prison de Barberousse. Elle est libérée en 1961.

Biographie

Diplômée en 1949, elle travaille dans les Centres sociaux algériens, créés par Germaine Tillion (figure de la résistance et ethnologue anticolonialiste entrée au Panthéon en 2015)[2]. Leur mission est de soigner et d’alphabétiser la population. Là, avec ses collègues, elle fait face à la misère des Algériens.

Un souvenir : lors de la « Toussaint rouge », le , elle est chez elle avec son mari et deux amis. Spontanément, elle applaudit à la nouvelle. Son entourage sourit. Il ignore qu’elle entre, peu de temps après, en contact avec des militants du FLN. « Je ne militais dans aucun parti et les Algériens, sans doute, trouvaient ma décision étonnante. Ils ont peut-être fait une enquête sur moi et ils m’ont acceptée peu après, raconte-t-elle. Ils m’ont demandé : " Jusqu’où êtes-vous prête à travailler pour le FLN ? ". J’ai répondu : "Je m’engage totalement." » .

Annie Fiorio-Steiner devient ainsi agent de liaison du FLN, transportant des lettres et des couffins : « On ne m’a jamais demandé de poser de bombes. J’ai transporté des ouvrages sur la fabrication d’explosifs mais j’ai surtout transporté des lettres qui ont permis les accords entre le FLN et le PCA (Parti communiste algérien). » L’ancienne militante reste très modeste quant à son rôle durant la guerre. « J’ai pu faire beaucoup de choses car je n’étais pas fichée, mais non parce que j’étais meilleure que les autres. »

Elle est arrêtée à son travail en et détenue à la prison de Barberousse, où sont enfermés les militants du FLN avant leur procès. Là, elle rencontre ses « sœurs », des moudjahidates, qui l’accompagneront durant sa captivité. Meriem, Fadila et Safia étaient infirmières au maquis. Avec elles, Annie ressent une réelle solidarité, un lien indissociable face à la dureté et la solitude de la prison. Elle est intarissable sur le sujet. « Sans solidarité, il n’y a plus de groupe. Il fallait faire bloc et se soutenir mutuellement. » Avant son procès, ses "sœurs" lui préparent des bigoudis et l’habillent avec les moyens du bord : « Surtout, il ne fallait pas provoquer de la pitié au tribunal. »

Le à l’aube, dans la cour de la prison de Barberousse où Annie Steiner est emprisonnée, sont guillotinés trois militants nationalistes, Mohamed Ben Ziane Lakhnèche dit « Ali Chaflala », Ali Ben Khiar Ouennouri dit « P’tit Maroc » et Fernand Iveton, seul Européen exécuté pendant la guerre d'Algérie. Le soir même dans sa cellule, Annie Steiner compose le poème Ce matin ils ont osé, ils ont osé vous assassiner[3].

En , elle est condamnée à cinq ans de prison et est emprisonnée à Maison-Carrée où elle rejoint des prisonnières de droit commun. Elle raconte, émue : « J’ai d’abord passé plusieurs jours au cachot où était enfermée une femme qui avait perdu la raison. La surveillante qu’on appelait Baqara (vache en arabe) m’a ensuite amenée dans les "cages à poules". C’était un grand dortoir avec des cellules très petites et grillagées. Devant moi, il y avait toutes les Algériennes, assises sur un banc posé contre le mur. »

Annie Steiner continue à faire front avec ses "sœurs" et paye ses actions au prix fort. « Nous avons obtenu de rencontrer le CICR (Comité international de la Croix Rouge) lors de sa venue dans notre prison. Devant le directeur, j’ai affirmé qu’il y avait des vers dans la viande qu’on nous servait. J’ai alors passé trois mois en prison disciplinaire à Blida (à 50 km sud-ouest d'Alger, ndlr). » Dans cette nouvelle prison, la jeune femme ne peut pas sortir de sa cellule. Elle obtient une demi-heure de sortie par jour après une grève de la faim de deux semaines.

Annie Fiorio-Steiner est ensuite envoyée en France, dans des prisons de Paris, Rennes (Ouest) et Pau (Sud). En 1961, elle est libérée et se rend en Suisse alémanique où résident son mari et ses deux petites filles. « Après mon arrestation, il avait quitté l’Algérie et il avait emmené mes filles qu’il avait arrachées à ma mère. J’ai essayé de reprendre leur garde mais j’ai perdu mon procès devant les tribunaux suisses. »

À Genève, elle rencontre Meriem qui lui paie le voyage pour rentrer en Algérie. À l’entrée du port d’Alger, des femmes, des émigrées kabyles de retour au pays, lancent des youyous pour célébrer la levée du drapeau algérien sur le bateau. Sans le sou, Annie est accueillie par ses "sœurs" de prison. Peu de temps après, elle occupe un poste de directeur au Secrétariat général du Gouvernement, poste qu’elle gardera plus de trente ans.

À l'indépendance de l'Algérie, elle opte pour la nationalité algérienne[4], et n’a dès lors plus jamais quitté son pays. Son attachement aux principes du l’incitait à se révolter encore vers la fin de sa vie.

Références

- « La Moudjahida Annie Steiner sera inhumé aujourd’hui à El Alia », El Watan, (consulté le )

- Sylvie Braibant, « Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz, deux résistantes au Panthéon », sur TV5Monde, (consulté le )

- Le poème se termine ainsi : « En nos corps fortifiés / Que vivent votre idéal / Et vos sangs entremêlés / Pour que demain ils n'osent plus / Ils n'osent plus nous assassiner. » Publié en 1963 dans Espoir et parole, poèmes algériens recueillis par Denise Barrat avec des dessins de Abdallah Benanteur, Paris, Éditions Seghers. Le poème d’Annie Steiner est repris intégralement en 1986 dans Pour l’exemple, l’affaire Fernand Iveton de Jean-Luc Einaudi (Paris, Éditions L’Harmattan) et il est cité dans De nos frères blessés de Joseph Andras (Arles, Actes Sud) en 2016. Le documentaire de 2004 de Daniel Edinger, Fernand Iveton, guillotiné pour l’exemple, se termine sur une lecture du poème.

- « Qui est Annie Steiner ? », Setif.info (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-Louis Gérard, Dictionnaire historique et biographique de la guerre d'Algérie, Éditions Jean Curtuchet, 2001 (ISBN 9782912932273)

Articles connexes

Liens externes

- Annie Steiner, une rebelle préférant l’ombre à la lumière. Article paru dans le quotidien El Watan du

- Témoignage de Annie Steiner était présente lors de l'hommage à Lala Ourdia