Ancien tramway de Besançon

L'ancien tramway de Besançon est un réseau de tramway ayant circulé dans la ville de 1897 à 1952.

Un nouveau réseau a été construit, il a été financé par Grand Besançon Métropole et est exploité par Ginko. Il relie l'agglomération d'Ouest en Est depuis 2015.

Histoire

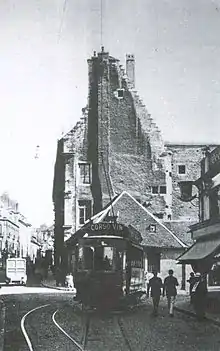

On voit le tramway à un des évitements de la voie unique, permettant le croisement des rames

| Ancien tramway de Besançon | ||

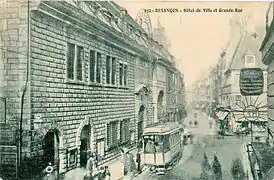

.jpg.webp) Le tramway passant dans la Grande rue | ||

| Situation | ||

|---|---|---|

| Type | Tramway | |

| Entrée en service | 1897 | |

| Fin de service | 1952 | |

Le chef-lieu du Doubs est desservi par le chemin de fer depuis le , date de l'ouverture de la section Dôle - Besançon de la ligne Dole-Ville - Belfort, qui n'atteint Belfort que le . La gare de Besançon-Viotte, située à mi-côte, dans le nord de la commune et hors de son centre historique, devint gare de bifurcation le lors de la mise en service de la ligne du Locle (Suisse)[1], amenant à la création d'une seconde gare, Besançon-Mouillère, dont le bâtiment monumental fut mis en service en 1884. Cette gare était située à proximité du Doubs (rivière) et dans l'est de la commune.

Les cars Rippert

Alors que la ville atteignait déjà environ 50 000 habitants, la première ligne de transports en commun urbains de Besançon fut mise en service le par M. Charvolin, afin de relier la gare Viotte au quartier de Tarragnoz reliés au centre-ville, par des omnibus hippomobiles dénommés Cars Rippert disposant de plates-formes ouvertes aux deux extrémités. Cette ligne fut prolongée en 1893 jusqu'à la fontaine de Flore. On retrouve dans les archives des plaintes liées à leurs surcharges, ce qui permet de penser que ce mode de transport en commun eut un certain succès[1] - [2].

Les tramways électriques

En 1894, deux entrepreneurs, Messieurs Alexandre Grammont, industriel, et Ennemond Faye, banquier[3], demandent une concession pour la réalisation d'un réseau de tramways électriques. Les discussions furent longues, en raison de la nécessite de négocier des ouvertures dans les fortifications de la ville, et le furent signés la convention et le cahier des charges du réseau de six lignes à voie métrique et unique comprenant des évitements pour permettre le croisement des rames. Les voies comportaient des courbes serrées, jusqu'à seulement 17 m de rayon, et des rampes importantes, pouvant atteindre 64 ‰ et même 80 ‰[1]. Le concessionnaire était la Société des Tramways électriques de Besançon (TEB).

Ce réseau, déclaré d'utilité publique le [4] fut mis en service à partir du , sur le parcours Hôtel de Ville - Ateliers, situés rue Isenbart (vallon de la Mouillère), puis les lignes 1 et 2, le , respectivement sur les parcours Gare Viotte ↔ Préfecture et Gare Viotte ↔ Porte Rivotte.

La ligne 1 est prolongée le entre Préfecture et Tarragnoz, et entre Préfecture et Chaprais. Le , c'est à la ligne 2 d'être prolongée depuis la gare Viotte jusqu'à Saint-Claude, et la ligne des Chaprais prolongée de Préfecture à Place Jouffroy par le pont Canot.

En 1903, une nouvelle ligne, reliant Besançon (place Saint-Pierre) et Saint-Ferjeux, est déclarée d'utilité publique, toujours au profit des TEB, qui, en contrepartie, obtiennent de la ville la suppression de services trop déficitaires et la prise en charge de travaux induits par la construction de la nouvelle ligne[4] - [5].

À partir du début des années 1910, la ville est également desservie par deux réseaux de chemin de fer secondaires à voie métrique et traction vapeur :

- En 1910, par la Compagnie des Chemins de fer du Doubs (CFD), vers Amathay-Vésigneux et Pontarlier (29 km), ligne fermée en 1951, avec sa gare de Besançon - Saint-Paul.

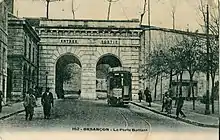

- Le , par les Chemins de fer vicinaux de la Haute-Saône (CFV), qui exploitèrent jusqu'en 1938 une ligne Besançon - Vesoul[6], qui desservait les arrêts de Besançon - Porte-Battant, Besançon - Les-Bains et Besançon - Mouillère, avant d'atteindre son terminus, Besançon Rivotte, qui était une gare commune avec la ligne des CFD[1] - [2].

En 1912, la Compagnie Franco-Belge, qui exploite déjà 27 autres réseaux de tram, prend en charge la gestion des TEB. Les 19 voitures du réseau sont remplacées, et en 1913, est créé le funiculaire de Bregille.

Mais la Seconde Guerre mondiale aura été difficile pour la vie des tramways bisontins. Le , pour ralentir l’offensive allemande, tous les ponts traversant le Doubs sont détruits, et le réseau se voit amputé de toute la partie située dans la boucle. Aux heures d’affluence, la place du et les quartiers de Montrapon, Rosemont et des Cras étaient reliés par des autobus à essence. Ceux-ci furent réquisitionnés par les Allemands en 1942 pour transporter les Français de la région affectés au « Service du Travail Obligatoire », en Allemagne. Une nuit d’, un incendie détruit le garage, les bus et l’outillage. Le de la même année, le dépôt est détruit par un bombardement aérien.

Après la guerre, les transports en commun bisontins font pâle figure. En 1947, la Compagnie, qui connaît déjà une crise financière catastrophique, est en plus obligée d’appliquer la baisse générale des tarifs décrétée par le gouvernement. Dès 1948, la réorganisation complète du réseau s’impose. C’est alors qu’en 1952, on voit apparaître des bus dans Besançon, accompagnée, le , par la fin d'activité du réseau de tramway, qui était à bout de souffle[1].

Galerie

Vers 1908, devant l'ancien Hôtel-de-Ville ...

Vers 1908, devant l'ancien Hôtel-de-Ville ... ... sur le Pont sur le Canal

... sur le Pont sur le Canal.JPG.webp) ... et à la place de Flore

... et à la place de Flore

Exploitation

Infrastructure

Les lignes étaient à voie unique, électrifiées par courant continu sous 550 V au moyen d'un conducteur unique initialement sans dédoublement dans les évitements : il fallait abaisser la perche du premier tramway pour permettre le passage du second.

Le dépôt était implanté sur le chemin de la Mouillère et était accessible par un embranchement débutant au carrefour des Bains et passant par l'avenue d'Helvétie et la rue Isembart. Il comprenait un faisceau d'entrée à quatre voies, se poursuivant par un chariot transbordeur manuel desservant 13 voies couvertes, neuf pour le remisage, pouvant abriter chacune deux rames de tramway, et quatre pour l'atelier d'entretien et de réparations.

Dans le dépôt, en prolongement du bâtiment de remisage se trouvait l'usine électrique du réseau, constituée de :

- trois chaudières de 76 m2 de surface de chauffe, timbrées à 9 kg de pression de vapeur[2].

- deux machines à vapeur fournies par Piguet mono-cylindres horizontaux, développant 400 ch. et accouplées aux dynamos par l'intermédiaire de volants d'inertie de 7 tonnes.

- deux dynamos compound, accouplées chacune à une des machines à vapeur, de 200 kW, pouvant débiter jusqu'à 360 A sous 550 V.

- le tableau de distribution et de contrôle, qui alimentait deux départs, l'un vers la gare Viotte, l'autre vers le carrefour des Bains[1] - [2].

Matériel roulant

- Le matériel d'origine

La compagnie avait acquis à l'origine du réseau 17 motrices, auxquelles se rajoutèrent deux motrices supplémentaires livrées en 1900 pour la ligne de Saint-Ferjeux, toutes fournies par les usines d'Alexandre Grammont, l'un de ses associés.

Leurs caractéristiques étaient les suivantes :

- Longueur : 7,60 m

- Largeur : 2 m

- Caisse reposant sur un truck à petit empattement (2 m), qui leur donnait un comportement assez instable

- Caisse dotée de deux plates-formes d'extrémité ouvertes, avec accès dans l'angle arrière droit par deux marches assez malcommodes

La partie centrale de la caisse était constituée d'un compartiment fermé par des portes coulissantes et comportant 18 places assises sur des banquettes longitudinales en bois.

L'équipement électrique était constitué d'une perche à roulette pour le captage du courant, un fusible, un contrôleur dans chaque poste de conduite, à deux crans de traction en série, deux crans de traction en parallèle, ainsi que de trois crans de freinage rhéostatique utilisable en cas d'urgence, un cran de marche arrière et deux moteurs de 25 CV.

Le freinage était assuré par un frein mécanique à commande par manivelle actionnant des patins de bois pressant des tambours extérieurs aux roues.

La compagnie avait acquis également quatre remorques ouvertes type « baladeuse » ou « buffalo », à six banquettes transversales et plates-formes d'extrémité, utilisées aux heures de pointe[1].

- La rénovation de 1912

- Les matériels d'après-guerre

Notes et références

- André Jacquot, art. cit. en bibliographie

- Jacques Chapuis, art. cit. en bibliographie

- Alexandre Grammont et Edmond Faye furent également les concessionnaires des tramways de Rennes, d'Angers et de Dijon

- « Décret du 17 novembre 1903 déclarant d'utilité publique, dans le département du Doubs, des travaux d'établissement d'un tramway entre Besançon et Saint-Ferjeux », Bulletin des lois, vol. 68, no 2517, , p. 1251-1254 (lire en ligne)

- R. Hingray, « Le tram est déjà passé par Besançon », sur http://www.besac.com, (consulté le )

- « Les Chemins de Fer Secondaires de France : Département du Doubs », FACS, (consulté le )

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Pierre Tupin, Au temps des tramways bisontins, Besançon, Franc'Albert, , 154 p.

- Jacques Chapuis, « Les tramways électriques de Besançon », Chemins de fer régionaux et urbains, vol. 1990-VI, no 222, , p. 3-20

- Dossier de presse : Le Grand Besançon innove en choisissant un tramway optimisé, Grand Besançon Métropole, (lire en ligne [PDF])

- Dossier de presse du projet de tramway du Grand Besançon, Grand Besançon Métropole, (lire en ligne [PDF])

- Pierre Bazin, « Besançon prend le tram », Connaissance du rail, nos 354-355, , p. 6-12 (ISSN 0222-4844)

- André Jacquot, « Les anciens tramways de Besançon », Connaissance du rail, nos 354-355, , p. 15-21 (ISSN 0222-4844)

- Jean-Claude Vaudois, « Le 30 août 2014, Besançon inaugure son tramway à bas coût », Chemins de fer régionaux et tramways, no 367, , p. 4-11 (ISSN 1141-7447).