Amusie

L'amusie est une anomalie neurologique dans laquelle le rythme, la mélodie, les accords de musique ne sont pas perçus ou n’ont pas de sens pour une personne dont l'audition est par ailleurs normale. L'amusie peut être congénitale ou résulter d'une lésion cérébrale. L'amusie peut être parfois associée à l'aphasie. Le déficit ne peut pas être atténué par une formation musicale[1].

La dysmusie est un trouble congénital affectant diversement la perception de la musique, parfois jusqu'au point où celle-ci ne constitue qu'un bruit gênant. Theodore Roosevelt, Che Guevara, Vladimir Nabokov, entre autres, étaient atteints de dysmusie.

- Parmi les personnes ayant pratiqué la musique et atteintes d'une lésion cérébrale, on a décrit des troubles très spécifiques[2] :

- l'agraphie musicale (ou agnosie afférente) est l'incapacité d'écrire la musique (sans altération de la capacité d'écrire ordinaire) ;

- la cécité musicale est l'incapacité de reconnaître les notes de musique (sans altération de la lecture courante).

Prévalence

Une étude de 2003 basée sur un test unique datant de 1980 estime que quatre pour cent de la population serait victime d'amusie et note que ce chiffre est probablement sous-estimé du fait d'un dépistage insuffisant[3] - [1]. Une étude de 2017, portant sur un échantillon de 20 000 participants, a trouvé une prévalence des amusies congénitales de 1,5%, avec une fréquence plus élevée chez les femmes[1].

Description

En 1878, Grant Allen fut le premier à décrire le trouble affectant la perception musicale :

« Nombre d'hommes et de femmes sont incapables de distinguer clairement deux notes quelconques séparées par moins d'une demie octave environ (voire plus). C'est à cette anomalie que je me suis permis de donner le nom de « surdité aux notes ». »

— Grant Allen, Mind[4].

L'amusie congénitale est un terme générique désignant différents handicaps musicaux permanents. Cette affection a été notamment utilisée pour étudier les principales voies de traitement neurobiologique de la musique. L'amusie congénitale résulte d'une anomalie neuronale affectant la connectivité entre le cortex auditif droit et le gyrus frontal inférieur[1] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9].

À l'origine, l'amusie désignait une incapacité à traiter la musique en raison de lésions cérébrales[10]. En 2002, une première forme congénitale est découverte[11].

Symptômes

Les personnes atteintes d'amusie ont des difficultés à reconnaître un air familier sans l'aide de paroles et sont dans l'incapacité de reconnaître quand quelqu'un chante faux, ou des notes « hors tonalité »[12].

Comment la détecter

En 1990, Isabelle Peretz et ses collaborateurs de l'Université de Montréal ont conçu une batterie de tests qui permet d'évaluer l'amusie : la BMEA (batterie de Montréal d’évaluation de l’amusie[13] - [14]). En 2005, une version pour enfants a été inventée par Villeneuve et Peretz.

Ils ont réussi, dans de nombreux cas à identifier les liens neurologiques généraux de certains types d'amusie. Pour ces auteurs, la perception de la musique peut être subdivisée en deux catégories fondamentales : celles de la reconnaissance des mélodies d'une part, de la perception des rythmes ou des intervalles temporels d'autre part.

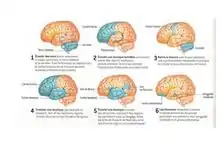

Lésion dans différentes zones du cerveau

Lorsque l’on écoute de la musique, différentes parties du cerveau sont sollicitées. Lorsqu’une d’entre elles est lésée, cela peut provoquer une amusie. Si les altérations de la mélodie vont généralement de pair avec des lésions de l'hémisphère droit du lobe temporal, la représentation du rythme est plus diffuse et par conséquent moins fragile : elle dépend non seulement de l'hémisphère gauche, mais aussi de nombreux systèmes sous-corticaux situés dans les ganglions de la base, le cervelet et ailleurs. De plus, le rythme est surtout perçu dans l’hémisphère gauche du cerveau. En revanche, le contour mélodique est perçu dans l’hémisphère droit du lobe temporal.

Les lésions constatées dans les cas d’amusie siègent, qu’elles soient bilatérales ou unilatérales, dans les régions temporales ou temporo-pariéto-occipitales : à la face externe des hémisphères cérébraux autour des lobes temporaux. Chez un sujet amusique, le langage n’est pas touché, car les zones pour distinguer et comprendre le langage ne sont pas les mêmes que celles utilisées pour percevoir et apprécier la musique.

Différentes formes

Critchley et Henson ont identifié une douzaine de variétés d’amusie[15].

Il existe diverses formes de surdité aux rythmes : légères ou profondes, congénitales ou acquises.

La surdité aux tons fait l'objet de nombreuses recherches :

- La surdité tonale affecte des personnes qui détonnent de façon non consciente et qui sont dans l’incapacité de dire si autrui chante juste ou non. La surdité aux tons n'empêche pas d’aimer la musique et le chant ;

- l’amusie congénitale : les individus perçoivent normalement la parole et les bruits mais ont souvent une altération dans leur faculté de reconnaître des mélodies et de discriminer des hauteurs. Ils ne parviennent pas à différencier les notes conjointes et les demi-tons. Les notions de tonalité, de mélodie ou d'harmonie peuvent totalement disparaître en l'absence de ces constituants ; ce trouble est semblable à d'autres troubles du développement, tels que la dysphasie et la dyslexie et semble provenir d'une déficience au niveau du système de discrimination fine de la hauteur des sons ;

- l’amusie totale est l’incapacité à distinguer les différences de hauteurs : le sujet ne reconnaît pas la musique comme telle. Selon Henri Hécaen et Martin Albert « les mélodies perdent leur qualité musicale et tendent à acquérir un caractère amusical des plus désagréables ».

- Grâce aux méthodes d'imagerie cérébrale (méthode des potentiels évoqués), Isabelle Peretz et ses collaborateurs ont pu montrer que les circuits neuronaux des amusiques tonaux réagissaient peu aux faibles différences de tonalité, mais beaucoup plus aux grandes différences tonales que les sujets sans troubles. L'étude des cartes cérébrales montre que l'anomalie de traitement du son musical ne réside pas dans le cortex auditif mais dans les traitements cognitifs ultérieurs (aires associatives), dans le néocortex temporal.

- Il est établi depuis peu que les sujets atteints d'une amusie congénitale ont une quantité anormalement basse de substance blanche dans une certaine partie du gyrus frontal inférieur droit : cette région du gyrus est responsable de l'encodage des hauteurs de son de la musique et de la mémorisation des mélodies[16].

La faculté de percevoir les dissonances peut être altérée elle aussi, ce qui s'explique lorsque le cortex parahippocampique est gravement endommagé. Cette aire est responsable des jugements émotionnels.

La dystimbrie est une forme distincte de l'amusie. L’individu lorsqu'il écoute de la musique entend à la place des bruits. La perception des timbres musicaux est altérée.

L’amélodie ou la « surdité aux airs » est une autre sorte d'amusie : les individus sont dans l’incapacité de reconnaître des mélodies mais continuent à entendre et à différencier parfaitement les sons. La personne entend une suite de notes mais celle-ci semble illogique, arbitraire et erratique. « Ce dont ces amusiques manquent, semble-t-il, c'est des connaissances et des procédures nécessaires à la cartographie des hauteurs et des échelles musicales »[17].

La simultagnosie : l'individu a des difficultés à intégrer la musique. Il a des difficultés à associer les sons entre eux. Son environnement auditif est scindé en une quantité d’éléments discrets et déconnectés : chacun des bruits urbains ou des cris d’animaux se détache et retient son attention comme s'ils étaient isolés, pointés, distincts du bruit de fond ou du paysage auditif normal.

Forme congénitale

46 % des parents au premier degré des personnes touchées par l'amusie sont également atteints. Ce qui suggère que l'amusie congénitale est héréditaire[1]. L'amusie congénitale est susceptible d'être influencée par plusieurs gènes qui interagissent entre eux et avec l'environnement, pour produire une susceptibilité globale au développement du trouble[1].

Notes et références

- (en) Isabelle Peretz et Dominique T. Vuvan, « Prevalence of congenital amusia », European Journal of Human Genetics, vol. 25, no 5, , p. 625–630 (ISSN 1476-5438, DOI 10.1038/ejhg.2017.15, lire en ligne, consulté le )

- (en) Brenda Milner, « Intellectual function of the temporal lobes », Psychological Bulletin, vol. 51, no 1, , p. 42–62.

- (en) I. Peretz & K. L. Hyde, « What is specific to music processing ? Insights from congenital amusia », Trends in Cognitive Sciences, vol. 7, no 8, , p. 362-367 (lire en ligne)

- (en) Allen, Grant, « Note deafness », Mind, vol. 3, no 10, , p. 157-157.

- (en) Krista L. Hyde, Robert J. Zatorre, Timothy D. Griffiths et Jason P. Lerch, « Morphometry of the amusic brain: a two-site study », Brain, vol. 129, no 10, , p. 2562–2570 (ISSN 0006-8950, DOI 10.1093/brain/awl204, lire en ligne, consulté le )

- (en) Krista L. Hyde, Jason P. Lerch, Robert J. Zatorre et Timothy D. Griffiths, « Cortical Thickness in Congenital Amusia: When Less Is Better Than More », Journal of Neuroscience, vol. 27, no 47, , p. 13028–13032 (ISSN 0270-6474 et 1529-2401, PMID 18032676, PMCID PMC6673307, DOI 10.1523/JNEUROSCI.3039-07.2007, lire en ligne, consulté le )

- (en) Krista L. Hyde, Robert J. Zatorre et Isabelle Peretz, « Functional MRI Evidence of an Abnormal Neural Network for Pitch Processing in Congenital Amusia », Cerebral Cortex, vol. 21, no 2, , p. 292–299 (ISSN 1047-3211, DOI 10.1093/cercor/bhq094, lire en ligne, consulté le )

- (en) Psyche Loui, David Alsop et Gottfried Schlaug, « Tone Deafness: A New Disconnection Syndrome? », Journal of Neuroscience, vol. 29, no 33, , p. 10215–10220 (ISSN 0270-6474 et 1529-2401, PMID 19692596, PMCID PMC2747525, DOI 10.1523/JNEUROSCI.1701-09.2009, lire en ligne, consulté le )

- (en) Philippe Albouy, Jérémie Mattout, Romain Bouet et Emmanuel Maby, « Impaired pitch perception and memory in congenital amusia: the deficit starts in the auditory cortex », Brain, vol. 136, no 5, , p. 1639–1661 (ISSN 0006-8950, DOI 10.1093/brain/awt082, lire en ligne, consulté le )

- (en) Isabelle Peretz, Régine Kolinsky, Mark Tramo et Raymonde Labrecque, « Functional dissociations following bilateral lesions of auditory cortex », Brain, vol. 117, no 6, , p. 1283–1301 (ISSN 0006-8950, DOI 10.1093/brain/117.6.1283, lire en ligne, consulté le )

- (en) Julie Ayotte, Isabelle Peretz et Krista Hyde, « Congenital amusiaA group study of adults afflicted with a music‐specific disorder », Brain, vol. 125, no 2, , p. 238–251 (ISSN 0006-8950, DOI 10.1093/brain/awf028, lire en ligne, consulté le )

- (en) Benjamin Rich Zendel, Marie-Élaine Lagrois, Nicolas Robitaille et Isabelle Peretz, « Attending to Pitch Information Inhibits Processing of Pitch Information: The Curious Case of Amusia », Journal of Neuroscience, vol. 35, no 9, , p. 3815–3824 (ISSN 0270-6474 et 1529-2401, PMID 25740512, PMCID PMC6605578, DOI 10.1523/JNEUROSCI.3766-14.2015, lire en ligne, consulté le )

- Batterie de Montréal d’évaluation de l’amusie test en ligne

- Équipe française à https://form.crnl.fr/index.php/321284?lang=fr

- (en) Henson RA. & Critchley M. (1978) Music and the brain: studies in the neurology of music, Londres, Heinemann, 1978.

- (en) Hyde KL, Zatorre RJ, Griffiths TD, Lerch JP, Peretz I, « Morphometry of the amusic brain: a two-site study », Brain, vol. 129(Pt 10), , p. 2562-70. (PMID 16931534, DOI 10.1093/brain/awl204, lire en ligne [html])

- Voir : Ayotte et al. dans (en) Xavier Seron et Martial Van der Linden, Traité de neuropsychologie clinique de l'adulte : Tome 1 - Évaluation, Bruxelles, De Boeck, coll. « Supérieur », , 842 p. (ISBN 978-2-35327-235-8, lire en ligne).

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Brune, E. (2003). Isabelle Peretz : en quête du cerveau musical. La recherche, 364, 67-70.

- Critchley, M., & Henson, R. A. (Eds.) (1977). Music in the brain: Studies in the neurology of music. Londres, William Heineman Medical Books.

- Régine Kolinsky, José Morais et Isabelle Peretz (dir.), Musique, langage, émotion : Approche neuro-cognitive, Rennes, PUR, coll. « Psychologies », , 128 p. (ISBN 978-2-7535-1077-7)

- Lechevallier, B. & Platel, H. & Eustache, F. (2010). Le Cerveau musicien. Bruxelles : De Boeck.

- (en) Isabelle Peretz, Montreal Battery of Evaluation of Amusia, University of Montreal, 2003, 58 p.

- Peretz I, S. Belleville et S. Fontaine, « Dissociations entre musique et langage après atteinte cérébrale : un nouveau cas d'amusie sans aphasie », in Canadian journal of experimental psychology, 1997, vol. 51, no 4, p. 354-368

- Peretz, I. (1985). Asymétrie hémisphérique dans les amusies. Revue neurologique, 141(3), 169-183.

- Sacks, O. (2012). Musicophilia : la musique, le cerveau et nous. Paris : Seuil.

- Tillman, B. (2008). « La Musique : un langage universel ? », Pour la science, 373, 124-131.