Al-Ikhlas

Al-Ikhlas (arabe : الإخلاص, français : La Pureté de la Foi) est le nom traditionnellement donné à la 112e sourate du Coran, le livre sacré de l'islam. Elle comporte 4 versets. Rédigée en arabe comme l'ensemble de l'œuvre religieuse, elle fut proclamée, selon la tradition musulmane, durant la période mecquoise.

| 112e sourate du Coran La Pureté de la Foi | |

Le Coran, livre sacré de l'islam. | |

| Informations sur cette sourate | |

|---|---|

| Titre original | الإخلاص Al-Ikhlas |

| Titre français | La Pureté de la Foi |

| Ordre traditionnel | 112e sourate |

| Ordre chronologique | 22e sourate |

| Période de proclamation | Période mecquoise |

| Nombre de versets (ayat) | 4 |

| Ordre traditionnel | |

| Ordre chronologique | |

Origine du nom

Bien que ne faisant pas partie de la proclamation, la tradition musulmane a donné comme nom à cette sourate La Pureté de la Foi[1].

Historique

Il n'existe à ce jour pas de sources ou documents historiques permettant de s'assurer de l'ordre chronologique des sourates du Coran. Néanmoins selon une chronologie musulmane attribuée à Ǧaʿfar al-Ṣādiq (VIIIe siècle) et largement diffusée en 1924 sous l’autorité d’al-Azhar[2] - [3], cette sourate occupe la 22e place. Elle aurait été proclamée pendant la période mecquoise, c'est-à-dire schématiquement durant la première partie de l'histoire de Mahomet avant de quitter La Mecque[4]. Contestée dès le XIXe par des recherches universitaires[5], cette chronologie a été revue par Nöldeke[6] - [7], pour qui cette sourate est la 44e.

Les sourates de la fin du Coran[Note 1] sont généralement considérées comme appartenant aux plus anciennes. Elles se caractérisent par des particularités propres. Elles sont brèves, semblent issues de proclamations oraculaires (ce qui ne signifie pas, pour autant, qu’elles en sont des enregistrements), elles contiennent de nombreux hapax[8]...

Pour Nöldeke et Schwally, la quasi-totalité des sourates 69 à 114 sont de la première période mecquoise. Neuwirth les classe en quatre groupes supposés être chronologiques. Bien que reconnaissant leur ancienneté, certains auteurs refusent de les qualifier de « mecquoise », car cela présuppose un contexte et une version de la genèse du corpus coranique qui n’est pas tranchée. Cette approche est spéculative[8].

En effet, ces textes ne sont pas une simple transcription sténographique de proclamation mais sont des textes écrits, souvent opaques, possédant des strates de composition et des réécritures Cela n’empêche pas ces sourates de fournir des éléments contextuels (comme l’attente d’une Fin des Temps imminente chez les partisans de Mahomet). Ces textes sont marqués par une forme de piété tributaire du christianisme oriental[8].

Cette sourate a fait l’objet de datations contradictoires. Pour Nöldeke[Note 2] et Schwally, elle est de datation incertaine. Bell y voit, de par le fait qu’elle est une réponse à la doctrine chrétienne de la divinité du Fils, une sourate médinoise. Si la majorité des exégétes y ont vu une sourate mecquoise, d’autres y ont reconnu une sourate médinoise[9].

Au delà de ces discussions d’un lien hypothétique entre certaines parties du Coran et la vie de Mahomet, il peut être remarqué que cette sourate est l’un des plus anciens textes pré-coraniques. Elle est attestée dans des inscriptions et de manuscrits plus anciens que les plus anciens Coran, avec des variantes plus ou moins importantes. On la trouve ainsi dans les inscriptions du Dôme du Rocher ou sur des monnaies d’Abd al-Malik. Cette sourate semble avoir eu une « vie précoce en tant que texte politico-religieux sous la première dynastie de l’islam »[9].

Il n’est pas impossible que cette sourate ait clos le corpus coranique, avant l’ajout postérieur des deux dernières sourates. Pour Neuwirth, les deux dernières sourates sont moins des sourates que des textes prophylactiques visant à protéger le Coran[9].

Interprétations

Cette sourate est un profession de foi[10], connue dans les graffitis et les inscriptions (parfois dans une « forme un peu différente » ou sous forme de glose, selon Imbert). Kropp la rapproche formellement de textes préislamiques[10]. Une hypothèse voit dans le verset 2 un ajout plus tardif. Le verset 3 est souvent perçu comme visant les chrétiens mais pourrait viser d’autres groupes[10].

Pour Pregill, ce texte renvoi aussi bien au Chema Israël qu’au credo de Nicée. Pour l’auteur, ce passage montre une « familiarité intime » avec les textes monothéistes[10].

Tesei remarque la très forte présence d’hapax dans les sourates finales, soulevant le question de la présence de registres linguistiques différents[10].

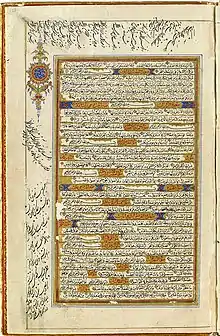

- Texte de la sourate (Coran datant de 1874)

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- P. Neuenkirchen, "Sourate 112", Le Coran des Historiens, 2019, p. 2311 et suiv.

- R. Paret, Der Koran. Kommentar und konkordanz, 1980[Note 3].

Liens externes

- Texte de la sourate 112 en français, d'après la traduction de Claude-Étienne Savary de 1783.

Notes et références

Notes

- L’auteur précise que ces remarques, si elles sont dans une partie consacrée aux sourates 69 à 99, s’appliquent aussi aux sourates 100 à 114.

- Les islamologues ont utilisé plusieurs approches pour tenter de dater les différentes sourates du Coran. Paret et Neuwirth appartiennent à l’« école allemande » qui, à la suite de Nöldeke, s’appuie sur la chronologie traditionnelle et sur un récit « laïcisé » des traditions musulmanes. Autrefois dominant dans les études islamologiques, ce paradigme nöldekien n'est plus qu'« en partie présent ». Les auteurs du Coran des historiens appartiennent davantage à l’autre courant (dit « sceptique ») qui prend davantage en compte une critique des sources traditionnelles. Voir : Historiographie de l'islam et du Coran

- En 2019, seuls deux ouvrages peuvent être considérés comme des commentaires scientifiques et continus du texte coranique. Il s'agit du Commentary on the Qur'an de Richard Bell publié en 1991 (aujourd'hui daté) et du Coran des historiens publié en 2019. L'ouvrage de Paret s'inscrit, avec ceux de Blachère, Khoury et Reynolds, dans un ensemble de traduction avec apparat critique. Voir : Sourate

Références

- A. Chouraqui, Le Coran : L'appel, France, Robert Laffont, , 625 p. (ISBN 2221069641)

- G.S. Reynolds, « Le problème de la chronologie du Coran », Arabica 58, 2011, p. 477-502.

- R. Blachère, Introduction au Coran, p. 244.

- R. Blachère, Le Coran, 1966, p. 103.

- M. Azaiez, « Chronologie de la Révélation »

- G. Dye « Le Coran et son contexte Remarques sur un ouvrage récent », Oriens Christianus no 95, 2011, p. 247-270.

- E. Stefanidis, « The Qur'an Made Linear: A Study of the Geschichte des Qorâns' Chronological Reordering », Journal of Qur'anic Studies, X, II, 2008, p. 13.

- G. Dye, « Introduction aux sourates 69-99 », Le Coran des historiens, 2019, p. 1789 et suiv.

- P. Neuenkirchen, "Sourate 112", Le Coran des Historiens, 2019, p. 2311 et suiv.

- M. Azaiez (Ed.), G.S. Reynolds (Ed.), T. Tesei (Ed.), et al. (2016). The Qur'an Seminar Commentary / Le Qur'an Seminar. A Collaborative Study of 50 Qur'anic Passages / Commentaire collaboratif de 50 passages coraniques. Berlin, Boston: De Gruyter. partie. QS 50 Q112