Claude-Étienne Savary

Claude-Étienne Savary, né le à Vitré (Ille-et-Vilaine) et mort le , est un orientaliste, pionnier de l'égyptologie et traducteur du Coran.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Activités |

Biographie

Enfant de santé délicate, il fait ses études à Rennes, puis il séjourne à Paris où il se lie d'amitié avec Lemonnier, le médecin de « Monsieur », frère du roi Louis XVI et futur Louis XVIII[1].

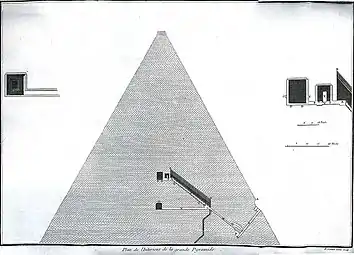

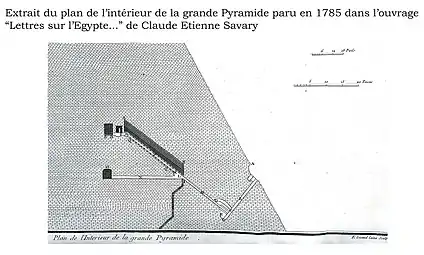

En raison de son goût pour l'aventure, il part en 1776 pour l'Égypte, et y séjourne trois ans, successivement à Alexandrie, Rosette, Damiette et au Caire, visitant les sites archéologiques, notamment les pyramides de Gizeh dont il fait des mesures très précises, et observant les mœurs des Égyptiens. Ensuite il parcourt pendant près de deux ans plusieurs îles de l'archipel, notamment celles de Rhodes et de Crète, et sur lesquelles il donne de nombreux détails. Il en rapporte une description vivante faite au contact quotidien avec la population. Il est de retour en France à l'été 1781 et publie en 1783 Le Coran, traduit de l'arabe, accompagné de notes et précédé d'un abrégé de la vie de Mahomet.

Parlant l'arabe, son récit offre un contraste frappant avec l'austère description que fit Volney deux ans plus tard. C'est un des premiers voyages littéraires en Égypte, plus d'un siècle après François Savary de Brèves mais longtemps avant Chateaubriand, Lamartine ou Flaubert.

Sa traduction en français du Coran respecte le style de l'original et la division en versets, comme il le souligne dans sa préface, l'opposant à celle de son prédécesseur André du Ryer (1647). Il rend aussi hommage à la traduction en latin de Louis Marracci (1698), qu'il cite dans les notes. Dans la Vie de Mahomet qu'il place en tête de l'ouvrage, il prend position pour un Mahomet politique, qui aurait créé la fiction d'une mission divine et de la révélation du Coran par Dieu, comme outil de son projet de régénération de la nation arabe[2].

Cette traduction, rédigée en Égypte, parait en 1783 à Paris, en deux volumes, et a été plusieurs fois rééditée dans les années suivantes. Il existe une édition moderne (Classiques Garnier), et des reproductions en fac-simile des éditions du XVIIIe siècle sont disponibles.

Il meurt le , à Paris, des suites du paludisme, probablement contracté lors de son séjour en Égypte, quelques années auparavant. Sa mort sera une grande perte pour la France, car à l'époque, les sujets Français qui savaient parler l'Arabe étaient rares, et l'avenir de Savary semblait être tout tracé, car il devait être nommé consul de France à Alexandrie en Égypte, qui dépendait alors de l'Empire ottoman. Sa perte est d'autant plus grande, qu'il devait être l'interprète d'investisseurs, et de négociants Français, qui voulaient faire du commerce au Caire et à Alexandrie.

Visite de la grande pyramide de Khéops (vers 1777-1778)

Le , il navigue à bord d'un Mach (gros bateau à deux mâts) sur le Nil et à la vue des pyramides de Gizeh, il écrit : « Salut aux plus anciens monumens qui soient sortis de la main des hommes ! Leur vue inspire un respect religieux. Combien de générations ont disparu de la terre depuis que ces masses énormes reposent sur le pied de la montagne où elles sont assises ! »[3].

Lors de son séjour en Égypte, il n'hésite pas à se fondre parmi les habitants locaux, parlant l'arabe et faisant preuve de passion pour l'Égypte. Dans sa sixième lettre (page 83 des Lettres sur l'Égypte... de 1785), il affirme au Caire, neuf mois après être arrivé par le Nil :

« « Pour n'être pas insulté par la populace, & pour remplir le but de mon voyage, j'ai pris l'air & les habits d'un Turc. Mon teint brûlé par le soleil est devenu Égyptien. Un châle couvre ma tête & cache mes cheveux. Une longue moustache ombrage mes joues. Grâce à cette métamorphose, & à l'habitude que j'ai de parler l'Arabe, je me promène dans la ville, je parcours les environs, & je vis avec ce peuple étrange ». »

Il visite avec le comte d'Antragues la grande pyramide de Khéops en pleine nuit. Vers 3h30 du matin, ils arrivent au pied de la pyramide. Flambeau à la main, ils rampent comme des serpents selon ses propres dires pour entrer dans la grande pyramide. Un coup de pistolet est tiré ; le bruit se répétant dans les cavités éveille des milliers de chauve-souris. Plusieurs de leurs bougies sont éteintes. L'air est suffocant. Une demi-heure après être sortis de la grande pyramide, ils sont à son sommet et inscrivent leurs noms.

Claude-Étienne Savary visite par la suite deux fois la grande pyramide et monte aussi deux fois à son sommet. Il s'appuie ensuite sur les recherches et le plan de Benoît de Maillet en y joignant ses propres notes.

Publications

- Le Coran, traduit de l’arabe, accompagné de notes, et précédé d’un abrégé de la vie de Mahomet, tiré des écrivains orientaux les plus estimés, Paris, Amsterdam, Leyde, etc. chez les libraires associés, 1782–1783[4].

- Morale de Mahomet, ou Recueil des plus pures maximes du Coran, Goldschnitt, Paris, chez Lamy, Libraire, Quai des Augustins, 1784, Dresde, chez les Frères Walther, 1786 ; anthologie de passages du Coran compatibles avec la morale naturelle ;

- Lettres sur la Grèce, faisant suite de celles de l'Égypte, Onfroy, Paris, 1788. Relation de voyage partant d’Alexandrie et concernant surtout les îles de Rhodes et de Crète ;

- "Lettres sur l’Égypte, où l’on offre le parallèle des mœurs anciennes & modernes de ses habitans, où l’on décrit l’état, le commerce, l’agriculture, le gouvernement du pays, & la descente de S. Louis à Damiette, tirée de Joinville & des Auteurs Arabes, avec des cartes géographiques". 1re édition, Onfroi, Paris, 1785-1786, 2e édition, Amsterdam, Leiden, Rotterdam et Utrecht, 1787, 3e édition, Bleuet, 1798. Les deux premiers volumes constituent la relation de son voyage ; le dernier est consacré à l’étude de la religion et de la mythologie, d’après les textes arabes. Ces lettres, adressées à son ami Lemonnier, eurent d’abord une vogue prodigieuse et tous les journaux en firent le plus grand éloge ;

- Les amours d'Anas-Eloujoud et de Ouardi, conte traduit de l'Arabe, chez Onfroy, 1789 ;

- Grammaire de la langue arabe vulgaire et littérale ; ouvrage posthume augmenté de quelques contes arabes, par l’éditeur, Paris, de l’Imprimerie Impériale, 1813.

Pionnier des études égyptiennes, il a ouvert la voie à la commission de savants qui allaient accompagner Bonaparte en Égypte en 1798.

Galerie

Le Koran - édition de 1783

Le Koran - édition de 1783 Lettres sur l'Égypte... - édition de 1785

Lettres sur l'Égypte... - édition de 1785 Plan intérieur de la grande Pyramide - 1785

Plan intérieur de la grande Pyramide - 1785 Extrait du plan intérieur de la grande Pyramide - 1785

Extrait du plan intérieur de la grande Pyramide - 1785

Notes et références

- Bernard Le Nail, L'almanach de la Bretagne, Jacques Marseille - Larousse, (ISBN 2-03-575106-3).

- Sylvette Larzul, « Les premières traductions françaises du Coran, (XVIIe-XIXe siècles) », Archives de sciences sociales des religions, no 147, , p. 147–165 (ISSN 0335-5985, DOI 10.4000/assr.21429, lire en ligne, consulté le )

- « Lettres sur l'Égypte... Claude Etienne Savary - édition de 1785-1786 »

- https://fr.m.wikisource.org/wiki/Le_Coran_(Traduction_de_Savary)

Bibliographie

- Bernard et Jacqueline Le Nail, Pays de Vitré, hommes et femmes remarquables, Les Portes du Large, Rennes, 2004, (ISBN 2-914612-16-8)

- Biographie universelle ancienne et moderne, article Savary (Claude-Étienne) [lire en ligne].

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- (en) British Museum

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- (en) Travaux par ou sur Claude-Étienne Savary sur Internet Archive