Abbaye Saint-Étienne de Dijon

L’abbaye Saint-Étienne de Dijon est une ancienne abbaye de chanoines réguliers située dans le centre sauvegardé de Dijon, inscrit depuis le au patrimoine mondial de l'UNESCO[1]. Elle fut d'abord une collégiale et devint abbaye au commencement du XIIe siècle jusqu'en 1611 quand le pape Paul V, la rendit de nouveau séculière ou collégiale. Lorsqu'on scinda le diocèse de Langres en créant le diocèse de Dijon en 1731, elle en devint brièvement le siège du chapitre cathédral, avant la cathédrale Saint-Bénigne.

| Abbaye Saint-Étienne de Dijon | |

L'église Saint-Étienne au premier plan, et l'église Saint-Michel au fond. | |

| Ordre | Chanoines réguliers de saint Augustin |

|---|---|

| Fondation | XVe siècle |

| Style(s) dominant(s) | Gothique |

| Protection | |

| Localisation | |

| Pays | |

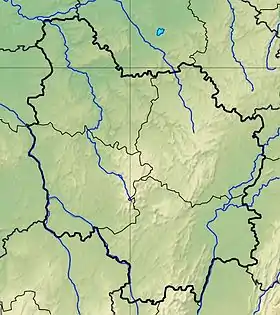

| Région historique | Bourgogne-Franche-Comté |

| Département | Côte-d'Or |

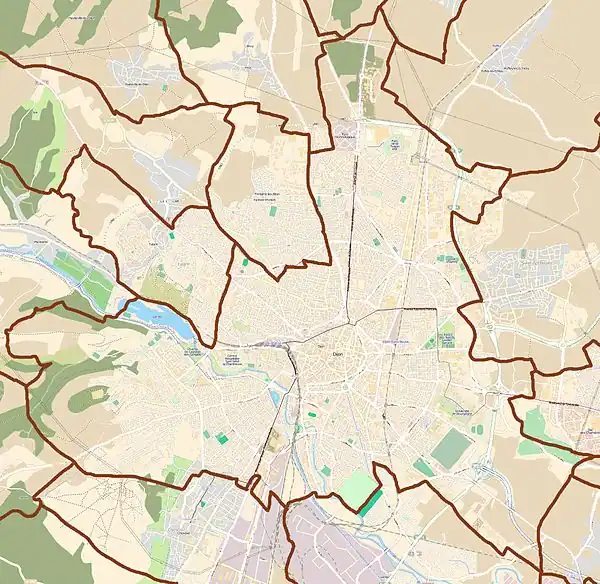

| Commune | Dijon |

| Coordonnées | 47° 19′ 15″ nord, 5° 02′ 39″ est |

Historique

La communauté des chanoines réguliers de Saint-Étienne de Dijon représente un sujet d'étude riche en possibilités ; depuis la vaste Histoire… de l'abbé séculier Claude Fyot de La Marche (1662-1721), l'abbaye Saint-Étienne de Dijon n'a guère fait l'objet de plus amples recherches – hormis la synthèse jamais publiée du chanoine Sébille, écrite au début du XXe siècle. De fait, l'histoire de cette communauté semble occuper, dans la mémoire locale, une place semblable à la situation de l'église dans la ville d'aujourd'hui : discrète et peu remarquée.

Cette histoire n'est pourtant pas anodine : du haut Moyen Âge jusqu'au XIIe siècle, Saint-Étienne fut le siège d'une communauté de clercs séculiers – et ponctuellement le lieu de résidence des évêques de Langres entre la fin du Ve et la fin du VIe siècle. Réformée au début du XIIe siècle pour accueillir des chanoines réguliers placés sous le patronage nouvellement redécouvert de saint Augustin, Saint-Étienne conserva ce régime jusqu'au XVIIe siècle, malgré un changement notable : la mise en commende de l'abbaye après l'abbatiat d'Antoine Chambellan (1497-1509). Sécularisée en 1613, l'église fut brièvement le siège du chapitre cathédral après de la création du diocèse de Dijon (1731) ; le bâtiment fut désaffecté pendant la Révolution, et ce jusqu'à l'installation dans une partie de sa nef de la chambre de commerce et d'industrie de Dijon, à la fin du XIXe siècle.

Saint-Étienne a donc depuis longtemps perdu tout caractère religieux, ce qui a certainement contribué à l'effacement de sa « mémoire ». De plus, la sobre façade de l'époque moderne contraste grandement avec l'église proche de Saint-Michel, ou encore avec Notre-Dame et Saint-Bénigne ; la transformation de Saint-Étienne, de lieu de culte en lieu profane, ainsi que sa relative discrétion dans le paysage urbain dijonnais, font que le rôle éminent joué par l'abbaye tout au long du Moyen Âge a été en partie oublié. Pourtant, comme sa rivale Saint-Bénigne, Saint-Étienne était une abbaye urbaine importante, dotée de nombreuses possessions dans la région ; en outre, l'abbé de Saint-Étienne avait sous son contrôle une partie du réseau paroissial dijonnais et des environs, et détenait depuis le début du XIIe siècle le monopole des marchés de la ville. Au niveau local, l'abbaye était donc l'un des établissements religieux les plus importants de la région, non seulement du fait de ses pouvoirs et de son statut, assez peu représenté en Bourgogne, de communauté de chanoines réguliers, mais encore du fait de son indépendance presque complète par rapport à l'évêché de Langres.

Architecture

L'église abbatiale

L'église Saint-Étienne est une ancienne église catholique désaffectée de Dijon qui abrite aujourd'hui le musée Rude consacré au sculpteur François Rude (1784-1855), et une bibliothèque municipale, ainsi que des services culturels, depuis le déménagement en 2007 de la chambre de commerce et d'industrie de Dijon[2]. L'église date du XVe siècle et a été restaurée au XVIIe siècle, partiellement sous l'abbatiat de Claude Fyot, à la suite de l'incendie de 1686. Sa façade actuelle de style jésuite est du XVIIIe siècle[2].

L'église fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862[3].

Abbés

- 1157-? : Herbert

- 1452 : Jean Rolin, cardinal[4]

- 1662-1721 : Claude Fyot de La Marche, né à Dijon le , et mort le , auteur d'une histoire de l'abbaye parue en 1696[5]. Il fut aidé dans la rédaction de cet ouvrage, par le père André, carme de Besançon, natif de Remiremont et mort à Besançon en 1713. Il est le grand-oncle du premier président au parlement de Dijon en 1767.

Sépultures

Il reste un fragment du rouleau des morts de l'abbé Herbert[6].

Terriers, propriétés et revenus

Notes et références

- Les climats du vignoble de Bourgogne.

- L'église Saint-Étienne sur l'article Dijon de Quid.fr.

- Notice no PA00112268, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Hugues Du Tems, Le Clergé de France…, Paris, 1775, t.4, p.447-448.

- Jacques Lelong, Bibliothèque historique de France…, t.I, Paris, nouvelle édition chez Jean-Thomas Herissant, 1768, p. 772.

- Cité par l'abbé Fyot dans son Histoire de l'église abbatiale et collégiale de Saint-Étienne de Dijon, avec les preuves et le pouillé des bénéfices dépendans de cette abbaie, p. 259-372.

- Claude Courtépée, Description historique et topographique du Duché de Bourgogne, Dijon, chez Causse imprimeur du Parlement, 1777, p.312.

Annexes

Bibliographie

- Mf. Series chronologica Abbatum Sancti-Stephani Divionenfis, suite est citée par du Chesne, p. 139 du plan de son Recueil des Historiens de France.

- De Ecclefiæ fancti Stephani Divionensis Antiquitate, Dignitate, facris Opibus Stau multiplici, variis Cafibus & Præfectis, Petri Francifci Chiffletii, è Societate Jefu Differtatio, Divione, 1657, in-8.

- Thierry Auclair, Saint-Étienne et ses paroisses, mémoire de maîtrise dactylographié, Dijon : Université de Bourgogne, 1995.

- Laurent Durnecker, « Les reliques de Saint-Étienne de Dijon du XIe au XVe siècle : constitution, enrichissement et mise en valeur d'un patrimoine sacré », in Reliques et sainteté dans l'espace médiéval, PECIA, vol. 8-11, , éd. Jean-Luc Deuffic, 2005 (p. 439-456).

- Claude Fyot de La Marche, Histoire de l'église abbatiale et collégiale de Saint-Étienne de Dijon, avec les preuves et le pouillé des bénéfices dépendans de cette abbaie, in-f°, Dijon, Jean Ressayre Imprimeur et Libraire, 1696, cité dans Journal des Savants, , Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne, t.I, p. 233.

- Julien Guillot, Vie commune et régularité à Saint-Étienne de Dijon, XIIe-XVe siècles, [mémoire de master dactylographié], Dijon, Université de Bourgogne, 2006.

- Jean Marilier, « Divionensium canonicorum vindicatio contra monachos sancti Benigni, contribution à l'étude topographique du Dijon médiéval », in Mélanges E.-R. Labande. Études de civilisation médiévale, Poitiers : C.E.S.C.M., 1974 (p. 521-528).

- Jean-Charles Picard, « Langres et Dijon au Moyen Âge : christianisation et réseau urbain en Bourgogne », in La Bourgogne : études archéologiques. Actes du 109e Congrès National des Sociétés Savantes (Dijon, 1984. Section d'archéologie et d'histoire de l'art, I), Paris : C.T.H.S., 1984 (p. 85-99).

- Christian Sapin, « L'abbatiale Saint-Étienne de Dijon et ses cryptes », Congrès Archéologiques de France, 152e session, Côte-d'Or, 1994, Paris, 1997 (p. 259-267).

- A. Sebille, Histoire du chapitre collégial et cathédral de l'église Saint-Étienne, puis de l'église Saint-Bénigne de Dijon, manuscrit à la bibliothèque municipale de Dijon, mss. 1806-1807.

- Dominique Viaux, La vie paroissiale à Dijon à la fin du Moyen Âge, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 1988, 226 p.

- Vita Warnerii feu Garnerii de Malleio, filii Humberti, Domini de Malleio & Fauverneio, Præpofito Sancti-Stephani Divionensis, cité dans Pérard, Recueil de pièces servant à l'histoire de Bourgogne, Paris, 1664, p.124, et dans Histoire de l'Abbaye Saint-Étienne de Dijon, p. 58.