Abbaye Notre-Dame de Saint-Sever-Calvados

L'abbaye Notre-Dame de Saint-Sever, fondée au XIe siècle, est un ancien monastère bénédictin situé dans l'ancienne commune de Saint-Sever-Calvados, dans le département du Calvados, en région Normandie.

| Ancienne abbaye Notre-Dame | |

Le clocher de l'ancienne abbaye et l'église devenue paroissiale, situés sur l'ancienne commune de Saint-Sever-Calvados, en Normandie. | |

| Existence et aspect du monastère | |

|---|---|

| État de conservation | L'église abbatiale devient paroissiale, le clocher est conservé |

| Affectation ultérieure | Manufacture de salpêtre et de drap en 1791, hôtel de ville, justice de paix, presbytère, gendarmerie et écoles de garçons et de filles en 1834. |

| Identité ecclésiale | |

| Culte | Culte catholique |

| Diocèse | Ancien diocèse de Coutances |

| Type | Abbaye de Bénédictins |

| Présentation monastique | |

| Fondateur | Richard Goz, vicomte d'Avranches, et son fils Hugues le Loup |

| Ordre | Ordre de Saint-Benoît |

| Historique | |

| Date(s) de la fondation | XIe siècle |

| Fermeture | À la suite de la Révolution française du XVIIIe siècle |

| Architecture | |

| Dates de la construction | Abbatiale du XIIIe siècle en granite local, tour surmontée d'un dôme à pans du XVIIe siècle surmonté d'un lanternon aveugle couronné par un bulbe. |

| Éléments reconstruits | Abbatiale fait l'objet d'une restauration et de modifications au XVe siècle |

| Styles rencontrés | Abbatiale de style gothique |

| Protection | |

| Localisation | |

| Pays | |

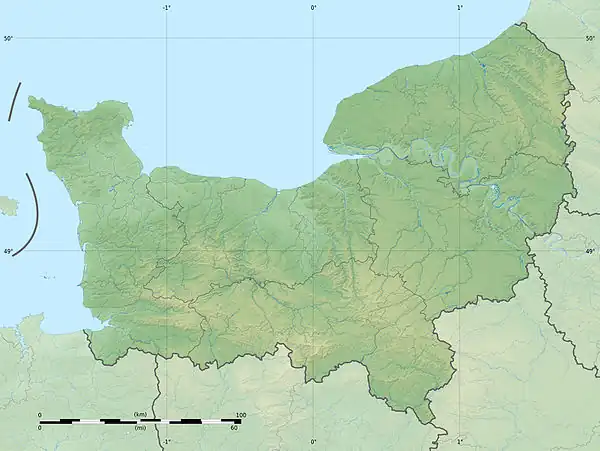

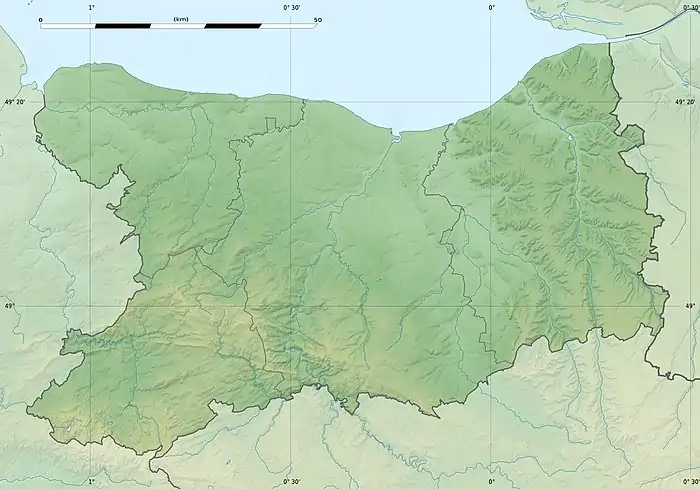

| Région | Normandie |

| Département | Calvados |

| Ancienne commune | Saint-Sever-Calvados |

| Coordonnées | 48° 50′ 26″ nord, 1° 02′ 50″ ouest |

L'église devenue paroissiale est classée aux monuments historiques.

Localisation

L'abbaye est située sur l'ancienne commune de Saint-Sever-Calvados aujourd'hui commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Noues de Sienne, dans le département français du Calvados. L'église relevait anciennement du diocèse de Coutances[1].

Historique

L'abbaye Notre-Dame est fondée au XIe siècle (c. 1060/1070[2]) par Richard Goz, vicomte d'Avranches, et son fils Hugues le Loup et est affiliée à l'ordre de Saint-Benoît. À la suite de la conquête normande de l'Angleterre, Hughes le Loup fait rayonner l'abbaye de Saint-Sever au-delà de la Manche et y lie certains prieurés, notamment celui de Haugham (en). L'influence grandissante de l'ordre cistercien en Normandie au XIIe siècle freine celle de l'abbaye de Saint-Sever qui décline régulièrement, jusqu'au régime de la commende au XVIe siècle et au refus de la réforme de Saint-Maur au XVIIe siècle.

L'abbaye est cependant efficacement restaurée à la suite d'un incendie en 1680, sous les abbés commendataires Charles-Madeleine Frézeau de La Frézelière et Charles de La Grange-Trianon, jusqu'au début du XVIIIe siècle. C'est de cette époque que datent les bâtiments monastiques actuels.

L'abbaye ne résiste pas aux réformes de la Révolution. L'abbaye est transformée en manufacture de salpêtre et de drap en 1791. En 1819, la commune achète l'église abbatiale et la transforme en église paroissiale. L'ancienne église paroissiale, située devant l'église abbatiale et devenue dangereuse, est démolie, à l'exception du clocher du XVIIe siècle, devenant ainsi disjoint. La commune achète les bâtiments monastiques en 1834 et y établit l'hôtel de ville, la justice de paix, le presbytère, la gendarmerie et les écoles de garçons et de filles, mais détruit en 1838 l'aile est qui fermait le cloître.

Description

L’église abbatiale

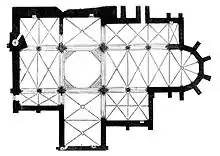

L’église abbatiale est construite en granite local au XIIIe siècle et fait l'objet d'une restauration et de modifications au XVe siècle. Elle est de style gothique et possède un plan irrégulier.

La nef comprend deux travées couvertes par une voûte sur croisée d'ogives. Elle ne possède pas de fenêtres hautes. De part et d’autre sont construits des collatéraux dont celui du nord, couvert par une voûte en bois, est beaucoup plus large que celui du sud. Cette nef est particulièrement courte car elle correspond seulement à la partie réservée, dès le Moyen Âge, aux moines. L’extrémité ouest de l'édifice, destinée à la paroisse, a été détruite au XIXe siècle.

Le transept comporte un croisillon nord constitué d’une seule travée alors que celui du sud en comporte deux. La croisée du transept est surmontée par une tour-lanterne (XIIIe siècle) apparentée à celle de la cathédrale Notre-Dame de Coutances[3] (jusqu’à la Révolution française l’abbaye dépend du diocèse de Coutances). Le passage du plan carré de la croisée du transept au plan octogonal de la tour lanterne qui la surmonte s’effectue grâce à quatre trompes profondément moulurées. Cette tour est probablement endommagée puis réparée au XVe siècle, mais les travaux n’ont jamais été achevés. Seul un niveau sur les deux prévus à l’origine est rétabli. Les baies y sont donc intégrées. Une voûte moderne en bois et plâtre ferme son élévation intérieure.

Le chœur, couvert par une voûte comprend trois travées droites, une plus courte et une abside à cinq pans. Cette dernière est éclairée par cinq hautes baies en lancettes. Deux d'entre elles possèdent des vitraux du XIIIe siècle présentant la vie du Christ, l'arbre de Jessé et la vie de saint Sever. Cette partie du monument est beaucoup plus développée que la nef. Deux chapelles se situent de chaque côté du chœur. Celle du nord comporte trois grandes travées et une plus courte. Les trois premières s’ouvrent par des arcades sur le sanctuaire. La chapelle au sud est moins longue que la précédente, deux travées seulement, mais est plus large. Le mur sud du chœur est percé par une grande fenêtre gothique ornée d'un vitrail constitué par un regroupement de fragments de vitraux du XVe siècle.

En extérieur, sur la façade ouest, il faut noter que seule la porte ouvrant sur le collatéral sud est ancienne. Cette façade donnait, en effet, sur la ruelle créée pour séparer l’église paroissiale et l’abbatiale. La grande fenêtre de style gothique flamboyant, le grand portail et son gable sont donc modernes.

Les toitures de la nef, des croisillons du transept et du chœur, s’écartent de la tour-lanterne en formant des croupes afin de dégager les baies de la tour qui, habituellement, s’ouvrent au niveau d’un étage au-dessus des combles, mais qui n’a pas été élevé ici. La tour est surmontée d’un dôme à pans datant du XVIIe siècle surmonté d’un lanternon aveugle couronné par un bulbe.

Au nord, les particularités du plan de l’église ont pour conséquence que les façades sont alignées. Ceci permet la construction du cloître contre les murs nord du collatéral et du transept, implantation inhabituelle s'expliquant par la faible longueur de la nef et par la forte déclivité du terrain. Une porte, maintenant murée, s’ouvrait sur un escalier, situé dans le collatéral nord de la nef, conduisant du cloître dans l’église.

Les bâtiments claustraux

Ils se développent autour du cloître, de façon inhabituelle, au nord de l’église abbatiale. Ceci est dû au fort dénivelé du terrain au sud de celle-ci. Néanmoins, on constate une différence de niveaux entre le sanctuaire et les bâtiments abbatiaux. Ces derniers sont reconstruits ou restaurés et réaménagés après l’incendie de 1680. L’architecte Dom Jean-Baptiste Flotard, moine de l’abbaye, est chargé des travaux.

Aile ouest

Ce bâtiment à la façade du XVIIe siècle était le logis abbatial. Au rez-de-chaussée se trouvaient une grande cuisine, des caves et celliers, à l’étage noble des salles de réception pour l’abbé commendataire. Il est construit en granite dans le style classique avec des jeux de couleurs : Le granite bleu de Vire est utilisé pour les chaînes d’angles harpées, les bandeaux, les corniches, les lucarnes, les appuis, jambages, linteaux des baies et l’escalier monumental en fer à cheval ainsi que ses balustrades. Les panneaux de murs sont réalisés en granite roux. Les combles sont à la mansarde et couverts en ardoise. Des lucarnes à fronton triangulaire alternent avec des œils-de-bœuf. Celle située au-dessus de la porte d’entrée a un fronton curviligne.

Cet édifice abrite actuellement l’hôtel-de-ville. Le logis abbatial s’articule au sud avec un pavillon construit, à la même époque, avec les mêmes caractéristiques architecturales. Il contenait l’infirmerie. Sa façade sud ne date que du XIXe siècle car elle était occultée jusqu'à la destruction, à partir de 1821, de l’église paroissiale. Il contient maintenant le presbytère.

Aile nord

Ce bâtiment date du XVe siècle et est profondément modifié et surélevé au XVIIe siècle. Un niveau supplémentaire est construit et un comble identique à celui de l’aile ouest est élevé. Il est orné de lucarnes à frontons curvilignes et triangulaires.

Au niveau inférieur, se situent des caves et celliers dont les voûtes s’appuient sur des piliers en blocage. Au-dessus, au niveau de plain-pied avec le cloître, se trouvait le réfectoire des moines qui communiquait avec les cuisines à l’est. À l’ouest, étaient situés la salle des hôtes et leur réfectoire. L’étage supérieur était occupé par huit chambres dont celles du prieur, du sous-prieur et des hôtes. Sa façade nord est étayée par quatre contreforts à ressauts. Des fenêtres médiévales qui possédaient des croisées de pierre (maintenant détruites) éclairent le niveau du réfectoire.

À l’ouest, une tourelle du XVe siècle, avec un toit en poivrière, est à la jonction avec le logis abbatial. Elle contient un escalier à vis. L’extrémité orientale a été détruite lors de la destruction de l’aile est. Cette aile septentrionale est aujourd'hui un bâtiment scolaire et abrite également des locaux associatifs.

Aile est

Ce bâtiment est totalement rasé en 1838. Il comprenait, au rez-de-chaussée, du sud au nord, la salle capitulaire, un couloir mettant en relation le cloître et le jardin à l’est, une salle de séjour, l’office et les cuisines. À l’étage, se succédaient la sacristie (contre l’église), la lingerie puis des chambres. Au-dessus, s’étendait un grenier habitable. L’aspect extérieur du bâtiment était assez similaire à l’aile ouest.

Le cloître

Les quatre galeries du cloître ont entièrement disparu et leur aspect est totalement inconnu. Seules restent les traces de leur implantation contre l’église et les ailes subsistantes. On note la présence de deux rangées de corbeaux destinés à soutenir la charpente de ces galeries et de solins de pierre qui assuraient l’étanchéité entre leur toiture et les façades contre lesquelles elles s’appuyaient.

Au sud, contre l’église se trouvaient deux arcatures aveugles et un portail du XIIIe siècle permettant de faire communiquer le cloître et l’église. Ce dernier est actuellement muré.

Protection aux monuments historiques

L'ancienne église abbatiale du XIIIe siècle, devenue paroissiale, est classée au titre des monuments historiques par arrêté du [4].

Abbés réguliers et commendataires

- abbés réguliers

- abbés commendataires

- fl. 1544 : Antoine de Saint-Germain[5].

- ? -1694 : Charles-Madeleine Frézeau de La Frézelière

- 1694-1733 : Charles de La Grange-Trianon (v. 1650 ), abbé-baron, chanoine du Chapitre de Notre-Dame de Paris, conseiller au Parlement[6].

Notes et références

- Bernard Beck (photogr. Bernard Pagnon), Quand les Normands bâtissaient les églises : 15 siècles de vie des hommes, d'histoire et d'architecture religieuse dans la Manche, Coutances, Éditions OCEP, , 204 p. (ISBN 2-7134-0053-8), p. 81.

- François Neveux, La Normandie des ducs au rois, Xe – XIIe siècle, Rennes, Ouest-France université, , 676 p. (ISBN 2-7373-0985-9), p. 310 et 311.

- Beck 1981, p. 117.

- « Église », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Michel Nortier, « Fonds français du département des manuscrits de la BnF, 25966-25991 », annales de Normandie, vol. 11, no 3, , p. 117/109-124.

- Joseph Meuret, Le Chapitre de Notre-Dame de Paris en 1790, Paris, 1865, p.84. C'est lui qui offrit à la Cathédrale l'aigle qui est au milieu du chœur et qui fut réalisé par le fondeur Du Plessis au Louvre.

Voir aussi

Bibliographie

- Arcisse de Caumont, Statistique monumentale du Calvados, t. 3 : Arrondissements de Vire et de Bayeux, Caen, Hardel, (lire en ligne), p. 126-133

- Jean Fournée, L'abbaye Notre-Dame de Saint-Sever, Avranches, Éditions de l'Avranchin,

- André Laroze, Sur le chemin du mont Saint-Michel : Saint-Sever et son abbaye, Villedieu-les-Poêles,

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- L'église abbatiale sur le site de la commune de Saint-Sever-Calvados