Église Notre-Dame de Lestiac-sur-Garonne

L'église Notre-Dame est une église catholique située dans la commune de Lestiac-sur-Garonne, dans le département de la Gironde, en France[1].

| Type | |

|---|---|

| Destination actuelle |

utilisation cultuelle |

| Dédicataire | |

| Style | |

| Construction |

XIIe siècle |

| Religion | |

| Propriétaire |

Commune |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune |

| Coordonnées |

44° 41′ 38″ N, 0° 22′ 30″ O |

|---|

|

|

Localisation

L'église se trouve au cœur du village, dans le chemin de l'Église parallèle à la route départementale D10 (Langoiran et Bordeaux au nord-ouest, Cadillac au sud-est).

Historique

L'église, construite sur un site gallo-roman, date du XIIe siècle. L'édifice actuel se compose d'une nef en berceau et d'un chœur roman. La nef est encadrée de deux bas-côtés voûtés d'ogives. Celui du nord est élevé au XVIe siècle, l'autre est construit en 1850 par l'architecte Coureau. Le clocher-porche est élevé aussi vers 1850, sur les plans de l'architecte Paul Abadie.

Les sculptures romanes du chevet et du sanctuaire sont d'une qualité exceptionnelle. Elles sont décrites en détail ci-dessous.

Façade nord

Façade ouest

Portail

La nef

L'arc triomphal

La nef

Les autels

Chapelle nord

L'autel principal

Chapelle sud

Les vitraux de l'abside

Fenêtre sud

Fenêtre sud-est

Fenêtre est

Fenêtre nord-est

Fenêtre nord

Les vitraux de la nef

Les vitraux, du XIXe siècle, sont l’œuvre du Maître-verrier bordelais Gustave Pierre Dagrant.

Fenêtre sud 1

Fenêtre sud 2

Fenêtre sud 3

Fenêtre nord 3

Fenêtre nord 2

Fenêtre nord 1

Le mobilier

Confessionnal

Chaire

Une croix monumentale se dresse devant l'église. Le croix en ferronnerie qui date de 1848, est décorée d'un Sacré-Cœur et des instruments de la Passion a un hauteur de 4,3 mètres. Auparavant, elle se trouvait dans l'ancien cimetière, mais quand celui-ci fut détruit, la croix fut déplacée.

Il y a également une croix de mission qui se trouve à l'emplacement de l'ancien cimetière. La ferveur religieuse a été mise à mal lors de la Révolution Française. Des croix de mission ont été plantées sur tout le territoire français au début du XIXe siècle. Chacune d’elles manifeste le passage d’un de ces missionnaires diocésains que l’on charge à l’époque de mener une nouvelle évangélisation des campagnes. Ici, la croix, réalisée en 1848, est sur un socle qui porte la date de 1837. Le croix en ferronnerie est décorée d'un Sacré-Cœur et des instruments de la Passion.

Croix monumentale

Croix de mission

![]() L'église est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1925 pour son abside et son chœur[1].

L'église est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1925 pour son abside et son chœur[1].

Iconographie romane[2]

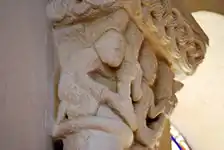

Les sculptures datent du début du XIIe siècle. Pour le programme principal : 14 chapiteaux au dedans (dont 7 historiés) et 16 chapiteaux à l'extérieur (dont 8 figurés). Le programme secondaire consiste d'une série de vingt-neuf modillons soutenant la corniche du chevet.

Comme pour les églises de Gabarnac et de Saint-Martin-de-Sescas, on ne trouve, parmi toutes les sculptures de l'église, aucune représentation symbolique, ni de la religion chrétienne, ni d'un récit biblique. Elles sont toutes profanes. Ici, les chapiteaux historiés du sanctuaire, réservé exclusivement au clergé, sont des mises en garde, symboliques ou explicites, contre l'incontinence sexuelle, comme à Beychac ou Saint-Sulpice.

L'extérieur

Le chevet est divisé en huit pans séparés par huit grandes colonnes surmontées de chapiteaux à corbeille en taille basse. Il est probable qu'une neuvième colonne a été détruite lors de la construction de bas-côté nord au XVIe siècle.

Dans chaque pan, on trouve, par alternance, soit une fenêtre, soit une fenêtre feinte. Les fenêtres feintes ne sont pas décorées. La corniche est également supportée par une série de modillons de qualité exceptionnelle.

Les chapiteaux de la corniche

Huit chapiteaux sculptés supportent la corniche du chevet. Les corbeilles de quatre d'entre eux ont reçu un décor végétal, les autres, un décor figuré.

On commence leur description à partir du bas-côté sud, en suivant la corniche jusqu'au bas-côté nord.

Les trois premiers chapiteaux du mur sud du chevet portent uniquement un décor végétal.

Chapiteau sud 4 : pignes de pin et oiseaux

Sept oiseaux s'agitent au-dessus de quatre feuilles d'acanthe. Six d'entre eux picorent des pommes de pin. Le septième, au centre de la face principale, a les ailes éployées avec ses deux pattes posés au sol sur l'astragale.

Il serait erroné de tenter des interprétations lapidaires, telles que : sept oiseaux = sept péchés capitaux ou oiseaux becquetant une pomme de pin = symbole de l'Eucharistie, comme certains guides ont fait. En effet, il n'y aucun symbole roman associé avec les péchés capitaux sur la corbeille et le symbole aviaire de l'Eucharistie était deux oiseaux buvant dans le même calice.

Chapiteau nord 4 : homme entre deux fauves

Au centre, un homme est assis sur une chaise. Il est encadré par deux fauves (probablement des lions). L'homme, impassible, regarde droit devant et étend ses bras pour saisir, à mains nues, les langues qui pendent des gueules des bêtes. Il est bien coiffé, vêtu d'une tunique à plis horizontaux et d'un cape agrafée sous le menton qu'il a rejetée en arrière. À gauche de son fauteuil, on voit un quatre-feuilles.

Cette scène est une parodie de « Daniel dans la fosse aux lions » et s'appuie sur le dicton populaire de l'époque : « On n'attrape pas le loup par la langue », et s'adresse aux fidèles ou pèlerins de passage pour leur rappeler que le lion/loup n'est autre que Satan cherchant à dévorer celui qui tente le diable.

Chapiteau nord 3 : décor végétal et chapiteau nord 2 : Les musiciens

Seule la face principale est animée, les petits côtés sont couverts par une végétation stylisée. Aux angles de la corbeille, se trouvent deux musiciens se faisant face. Celui de gauche a la jambe droite posée au sol et il se tient accoudé sur son genou gauche pour souffler dans son olifant. Sa main droite tient un objet souple et recourbé (un serpent ?). L'autre musicien est un percussionniste. Son genou droit est au sol et, avec l'index de sa main droite, il désigne l'olifant de son compagnon. Sa main gauche agite une grosse baguette de forme phallique, une mailloche, au-dessus d'un instrument strié qui est probablement un tympanon. À l'aplomb du dé central, au niveau de l'astragale, on voit une tête humaine.

Les musiciens, acrobates et historiens étaient des professions maudites par le clergé roman. La musique populaire était associée à la danse, à la promiscuité d'hommes et de femmes, à la consommation de l'alcool et à l'incitation au péché de la luxure.

Chapiteau nord 1 : couple nu dans la verdure

La totalité de ce chapiteau est tapissée de des lianes émanant de trois plants distincts (un par face), à l'exception des angles où sont agenouillés deux personnages tous nus, une femme à gauche et un homme à droite.

Le couple réunit toutes les caractéristiques des êtres condamnables : l'état de nudité, la posture humiliante d'être à genou, la préhension des tiges (le jeu de mots latins caulis = tige, mais aussi caulis = pénis était fréquent dans les écrits de l'époque). Il serait erroné d'interpréter, comme certains guides, la scène comme étant la chute d'Adam et Ève car il manque les symboles, tels que le serpent, le fruit de l'Arbre de vie (une pigne de pin) et le Malum, fruit de l'Arbre de la connaissance du bien et du mal, qui sont habituellement associés à ce récit.

Les chapiteaux des fenêtres du chevet

Trois des quatre fenêtres du chevet ont des chapiteaux décorés. La quatrième fenêtre n'est pas romane et date probablement du XVIe siècle. Ce qui étonnant est que les trois fenêtres romanes ont une représentation d'un être bi-corporé. Le bi-corporé à tête unique est une chimère de la mythologie des intellectuels des XIe et XIIe siècles. Parmi ces créatures, le tératologue de l'ère romane a proposé des lions, des dragons et l'homme lui-même. Ici, c'est un lion et deux dragons bi-corporés qui sont présentés.

Fenêtre nord :

Cette fenêtre n'est pas d'origine romane. Il est probable qu'elle soit une reconstruction faite au moment de la mise en place du bas-côté nord de l'église au XVIe siècle.

Fenêtre nord-est :

La corbeille occidentale est décorée avec des feuilles d'acanthe et la corbeille orientale avec un dragon bi-corporé. Une grosse tête poilue à crinière, aux yeux globuleux et à la gueule béante, réunit deux corps dont les ailes sont repliées vers le haut. Deux longues queues s'entrelacent dans l'axe ou elles dessinent une pince.

Fenêtre est :

Un autre dragon bi-corporé est représenté sur la corbeille occidentale. C'est une tête lisse et glabre, aux yeux peu saillants qui réunit les deux corps ; les ailes du premier plan s'élèvent et celles du fond s'abaissent pour se rejoindre au sol. Les deux queues s'enroulent chacune autour d'une patte.

Le chapiteau oriental est parvenu intact, avec son tailloir d'origine, orné d'entrelacs. Le sujet principal est un homme, au torse bombé, qui remplit presque tout l'espace. Il est agenouillé, les jambes écartées et pose ses mains sur ses cuisses. L'homme est habillé avec affectation et de façon asymétrique au niveau des cuisses. Deux fortes lianes lui entravent les deux coudes et deux autres lianes lui pressent les hanches. La figure de ce demi-acrobate entortillé dans les sarments est un stéréotype de la symbolique culpabilisante et nécessitant pénitence.

Fenêtre sud-est :

La corbeille occidentale porte un décor végétal.

Sur le corbeille orientale, deux corps de lion énamourés sont étroitement enlacés dans l'axe du chapiteau. Quelques feuillages remplissent l'arrière-plan. Les deux têtes des lions sont réunies en une seule. La bête est un être bi-corporé, ou un seul esprit dirige les deux corps. s Les bêtes sont assis sur leur croupes. Les deux crinières qui couvrent les deux encolures indique que ce sont deux mâles. Leurs pattes ont été allongées de manière à approprier une étreinte qui est plus propre au genre humain qu'à la gent léonine. Les deux queues passent à l'intérieur des cuisses pour finir sur les côtés.

Les modillons [3]

On trouve vingt-neuf modillons autour du chevet. La sérié complète, dans l'ordre commençant au bas-côté nord et terminant au bas-côté sud, est illustrée ci-dessous. Il y a le mélange habituel de figures géométriques, de dessins abstraits, de figures humains et de symboles maléfiques.

Notons ici que les modillons 19 et 21, dans la série dénonçant la luxure, sont des remplacements du XIXe siècle. Par comparaison avec des séries semblables sur d'autres églises de l'Entre-deux-Mers on peut supposer que les originaux étaient un homme ithyphallique et une femme exhibant son sexe.

Sirène bi-caudale

Porteur de tonnelet

Porteur de poisson

Porteur d'herminette

Cracheur de rinceaux

Âne

Félin

Deux lapins

Copulation

Serpent

Symbole vulvaire

L'intérieur

Il y a quatorze chapiteaux romans sculptés à l'intérieur de l'église, sept au nord et sept au sud. Ils seront décrits par paire, en commençant à l'arc triomphal et en allant vers le sanctuaire. La qualité des sculptures est supérieure à celle des sculptures extérieures et les tailloirs sont systématiquement ouvragés avec festons, entrelacs et palmettes. Les dessins ci-dessous sont de Léo Drouyn[4].

Les chapiteaux historiés sont tous des mises en garde, pour le clergé, de la tentation charnelle.

Les deux derniers chapiteaux de la série illustrent les deux volets principaux de l'incontinence sexuelle du clergé : le désir entre des hommes et le désir pour des femmes. Ce type d'illustration servait officiellement à dénoncer le nicolaïsme, que la Réforme grégorienne pourchassait sans relâche.

Arc triomphal

.jpg.webp)

L'arc triomphal annonce et délimite l'enceinte du presbytérium : d'abord une travée de chœur, éclairée par deux baies latérales, puis le sanctuaire dont l'arcature souligne les trois fenêtres de l'abside.

Chapiteau nord 1 : Une grosse corbeille à décor végétal : des entrelacs d'ogives circonscrivant des feuilles d'acanthe

Chapiteau sud 1 : Une grosse corbeille à décor végétal très stylisé et des fruits sphériques.

Le chœur

.JPG.webp)

Chapiteau nord 2, deux lions en miroir : corbeille d'angle à deux faces sculptées, un lion par face, affronté à son congénère. L'angle de symétrie correspond à l'angle de la corbeille. Chaque bête est assise, la croupe à même le sol et le corps vertical. Chaque lion a une patte arrière relevée de telle sorte qu'il peut mordiller la patte. Les deux queues ont fusionné pour dessiner une spirale.

Chapiteau sud 2, un lion contourné : en général, le lion noble, rampant ou passant, était une spécificité héraldique. Les lions de ces chapiteaux sont des anti-figures héraldiques : non dressés sur leurs pattes, têtes honteusement courbées, langues ne saillant de la gueule et les queues baissées au lieu d'être relevées.

.jpg.webp)

.jpg.webp)

Chapiteau nord 3 : Corbeille d'angle, à deux faces sculptés : une composition abstraite d'entrelacs de passementeries perlées et de ruban étoffés

Chapiteau sud 3 : feuillage mêlés de pommes de pin.

Les représentations de pignes de pin sont légion dans la région. Il y a un sens symbolique quand ils sont sur un chapiteau historié : Adam et Ève au jardin d'Éden ou quand ils sont picorés par deux oiseux (comme ici, sur le chapiteau nord 6). La pomme de pin représente le fruit défendu et est un symbole à connotation négative. Ici, il semble que les pommes de pin soient purement décoratives.

Le sanctuaire

Chapitre nord 4 : décor de passementeries forées d'une série de petits trous et de feuillages.

Chapitre sud 4 : groupe d'oiseaux

La corbeille est sculptée sur deux faces. on voit trois oiseaux posés au sol. Deux d'entre eux occupent le premier plan ; on voit uniquement la tête et le cou du troisième. Depuis l'angle supérieur médian, sortent deux autres têtes, plutôt reptilienne, qui mordent les cous des gros oiseaux.

La représentation des oiseaux qui se bloquent mutuellement le cou n'est pas rare — Ici-même, elle a été répétée sur le dixième modillon —. Il y avait vraisemblablement un sens négatif à donner à ces images.

Chapiteau nord 5 : deux lions affrontés détournés

.JPG.webp)

.jpg.webp)

La corbeille est sculptée sur les trois faces. Deux lions mâles à queues sagittées détournent la tête l'un de l'autre, tout en recrachant des tiges nervurées qui enlacent leurs feuilles terminales.

La combinaison de lions et de lianes était éminemment symbolique. Dans le monde clérical, le lion n'était rien d'autre que l'avatar du Diable (vester diabolus), le séducteur au masculin.

Chapiteau sud 5 : feuilles de céleri sommées de trois rangs de zigzags

Chapiteau nord 6 : sept oiseaux

.jpg.webp)

On voit six oiseaux columbiformes disposés symétriquement par rapport à un septième oiseau montré frontalement sur la face principale. À chacun des angles de la corbeille, on voit une pomme de pin appendue au-dessus d'une feuille carénée, picorée par deux oiseaux. Deux autres oiseaux, en arrière-plan, attendent leur tour. L'oiseau axial (malheureusement très dégradé) n'est pas perché comme les autres, mais en plein vol, ailes déployées, écartant les autres à coup de serres.

Chapiteau sud 6 : des entrelacs d'ogives perlées circonscrivant des acanthes

Chapiteau nord 7 : la Sirène

La face principale de la corbeille est dominée par une sirène en majesté. Elle est nue jusqu'à sa ceinture torsadée et maintient sa double queue écartée à l'aide de ses mains. Sur ses flancs, deux hommes agenouillés portent en gloire la tentatrice avec beaucoup d'empressement, car le manteau agrafé de l'un des hommes vole dans les airs. Il s'agit d'une parodie des anges en vol portant la mandorle d'un saint, d'une Vierge ou d'un martyr. La sirène tient, au-dessus du banc des prêtres, l'ensemble de la nef sous son regard. Cette mise en scène cherche à ridiculiser ces hommes que les appas féminins réduisent à la servitude.

Chapiteau sud 7 : le tentateur chauve

Cette sculpture est l'équivalent masculin du chapiteau de la Sirène. Pour résumer la scène sur la corbeille, plantée au sein des saints de l'église, Léo Drouyn écrivit, vers 1850 :

Au milieu, un diable nu sans sexe, écartant démesurément les jambes, au bout desquelles sont des griffes qui saisissent les parties sexuelles de deux personnages à genoux, placés à sa droite et à sa gauche. Pour l'époque, c'était d'une objectivité exceptionnelle.

On peut préciser la description en suivant Christian Bougoux[2] : Le diable, avec un rictus de satisfaction, serre la corde qu'il utilise pour entraver les deux hommes agenouillés. Il n'y a pas de libération pour les victimes, car les autres extrémités des cordages sont attachées à deux troncs verticaux. Les prisonniers sont bien vêtus, celui de gauche est moustachu à la chevelure bouclée, celui de droite est un jeune homme glabre avec une raie au milieu. Chacun est à genoux sur l'astragale, tentant de se libérer des entraves. Simultanément le tentateur, avec ses pieds griffus, chatouille le sexe de ses proies. dont l'une est saisie d'une érection spectaculaire.

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- Ressources relatives à la religion :

- L'église Notre-Dame sur le site du tourisme en Aquitaine, consulté le .

Références

- « Inscription de l'église Notre-Dame », notice no PA00083593, base Mérimée, ministère français de la Culture, consulté le 30 août 2012.

- Christian Bougoux, L'imagerie romane de l'Entre-deux-Mers : l'iconographie raisonnée de tous les édifices romans de l'Entre-deux-Mers, Bordeaux, Bellus éd., , 828 p. (ISBN 978-2-9503805-4-9 (édité erroné))

- Christian Bougoux, Petite grammaire de l'obscène : églises du duché d'Aquitaine, XIe/XIIe siècles, Bordeaux, Bellus éd., , 233 p. (ISBN 2-9503805-1-4)

- Fonds Léo Drouyn des Archives Municipales de Bordeaux, tome 46, p. 512-519