Église Saint-Martin de Saint-Martin-de-Sescas

L'église de Saint-Martin-de-Sescas est une église catholique[1] située dans le département français de la Gironde, dans la commune de Saint-Martin-de-Sescas, en France.

| Église de Saint-Martin-de-Sescas | |

Le portail, objet du classement, face au sud (juin 2009) | |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholique romain |

| Dédicataire | Saint Martin |

| Type | Église paroissiale |

| Rattachement | Archidiocèse de Bordeaux |

| Début de la construction | XIIe siècle |

| Autres campagnes de travaux | XIXe siècles |

| Protection | |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Nouvelle-Aquitaine |

| Département | Gironde |

| Commune | Saint-Martin-de-Sescas |

| Coordonnées | 44° 34′ 30″ nord, 0° 09′ 46″ ouest |

Localisation

L'église se trouve au cœur du village, le long de la route départementale D1113 (ancienne RN 113).

Historique

Fondé en 1108 par Bertrand de Baslade, évêque de Bazas, le prieuré de Sescas avait le double statut de prioral et paroissial. Vers 1115, le prieuré échut aux moines de l'abbaye de La Sauve-Majeure.

La structure de l'édifice était modeste : une nef unique, une abside semi-circulaire et un clocher-mur. Le chœur est voûté en berceau plein cintre et le sanctuaire en cul-de-four. Par contre, le décor sculpté était somptueux : un portail de type saintongeais exposé au sud nous est parvenu intact. À l'intérieur, se trouvent dix chapiteaux sculptés et, dans le programme secondaire, cinquante modillons figurés.

Au total, il reste plus de 500 ornements, dont 130 sont des sujets figurés. Le prieuré était moyennement riche et une partie du portail et des tailloirs de l'arc triomphal sont restés à l'état d'ébauche, sans doute en raison d'un manque d'argent pour payer les artisans.

Le plus surprenant est, qu'avec une telle quantité de sculptures, l'église est totalement dépourvue du moindre thème religieux ! Il y a ni symbole chrétien explicite, ni référence biblique précise et tous les sujets, à l'intérieur comme à l'extérieur, sont profanes. Les églises romanes avec un décor uniquement profane sont rares. Un exemple situé à une dizaine de kilomètres est l'église Saint-Seurin de Gabarnac.

_Chrisme.jpg.webp)

La seule trace de la religion chrétienne dans l'église est un chrisme scellé dans le mur occidental à 2 mètres du sol, préservé en limite de l'ajout du clocher au XIXe siècle.

Le dessin[2] de Léo Drouyn, datant de 1857, montre une grande croix monogrammatique ligaturée à un petit x et sommée d'un A, ce qui induit la lecture latine Pax Christi.

Les églises voisines de Saint-Maixant et de Saint-Macaire possédaient de semblables chrismes.

Au XIXe siècle l'église, comme beaucoup d'autres en Gironde, a subi des modifications importantes : un voûtement néo-gothique de la nef, le remplacement du clocher-pignon par un clocher à flèche et la destruction, en 1874, du porche qui protégeait le portail. Depuis cette date, l'exposition du portail à l'action des éléments en a accéléré l’érosion. Il y a des différences notables entre la description[2] de Léo Drouyn (1857) et l'état du portail aujourd'hui.

Le portail roman est classé au titre des monuments historiques par arrêté du [1] ; l'église, quant à elle, a été inscrite par arrêté du .

Vue sud-ouest (juin 2009)

Dessin de Drouyn (1857) .jpg.webp)

Dessin de Drouyn (1845)

Vue sud-est (juin 2009)

L'iconographie romane

La sculpture romane est répartie en trois zones. À l'extérieur, au niveau du portail qui accueille les fidèles par des modillons sur la façade sud et autour du chevet et à l'intérieur, dans la partie réservée aux officiants (chœur, presbytérium et abside).

Le fait que l'église était d'abord un prieuré, donc réservé essentiellement aux moines, motive peut-être le décor profane. En principe, les moines n'avaient pas besoin de rappels de nature religieuse. Par contre, des rappels contre les tentations de ce bas monde et les risques pour leur salut étaient nécessaires. En effet, dans beaucoup d'églises paroissiales romanes, on trouve autour du sanctuaire des chapiteaux portant des symboles profanes de mise en garde destinés au clergé.

Ici, le souci d'édification morale des commanditaires était partout le même : dénoncer les libations de vin, la musique populaire et la danse, les fêtes teintées de paganisme, les orgies campagnardes, la Femme, la pédophilie, l'homosexualité... Tous sont des pièges du démon qui donnent du plaisir mais qui entraînent la mort de l'âme. Cela passait soit par l'imagerie directe et sans équivoque, soit par la suggestion et l'allusion ou l'animalisation des sujets déviants, c'est-à-dire par leur satanisation.

Le portail

Le portail s'ouvre au sud, sous cinq arcades qui, à part la plus étroite, retombent chacune sur une colonne de chaque côté. Deux petites arcades aveugles accompagnent, à droite et à gauche, les grandes archivoltes du portail. Elles retombent, d'un côté sur une colonne accouplée à celle qui sert d’appui à l'arc le plus large et, du côté opposé, l'arcade s'appuie sur une colonne unique.

La hauteur des portes aveugles est de 2,94 m ; celle de la grande arcade 5,50 m et celle de la porte 3,20 m.

La réalisation de ce portail, avec douze colonnes et cinq voussures, par un petit prieuré moyennement riche était un tour de force. Il y a quelques indices d'un problème de financement : la troisième voussure est partiellement vierge et le début ouest de la cinquième est resté à l'état d'ébauche.

Les voussures

Chaque arc est composé de deux parties : de l’arc proprement dit formé d’une suite de claveaux, et, au-dessus, d’un cordon ou archivolte qui encadre les claveaux ; les arcs et les archivoltes sont couverts de sculptures de formes très variées.

Premier arc (intérieur) : Sur l’archivolte, des étoiles, et sur l’arc, des chevrons opposés et un tore empâtant l’angle.

Deuxième arc : Sur l’archivolte, des oiseaux contournés s’entrelacent dans des tiges et se becquettent. Sur l’angle de l’arc, un tore, et sur la face, de larges feuilles rondes.

Troisième arc : Sur l’archivolte, sont sculptés trente-quatre lièvres se dirigeant vers le haut de l’arcade, de telle sorte que les deux les plus élevés se rencontrent. Il y en a dix-huit à gauche et seize à droite.

Quatrième arc : L’archivolte est ornée d’un entrelacs en forme de huit ; sur l’angle de l’arc, se trouve un tore d’où partent des tiges droites… De chaque côté de ces tiges, s’épanouissent trois branches recourbées en crosses. Il y a un arbre pour chaque claveau.

Cinquième arc : L’archivolte du plus grand arc est ornée de boutons radiés. Sur l’angle de l’arc, sont sculptés seize personnages, tous debout et de face, mais dont les mains ont des poses différentes. Leurs habillements varient également quelque peu. Chacun de ces personnages est séparé de l’autre par une console qui n’est qu’un simple plateau de pierre, perlé ou non.

Il y a deux séries ascendantes de huit personnages. Les figures ont été taillées in situ. Chaque personnage est sculpté dans trois claveaux : le premier, la tête jusqu'au milieu du torse, le deuxième, le bas du torse jusqu'aux cuisses et le troisième, les jambes. Nous décomptons six atlantes et dix autres individus, de gestuelles et d'aspects vestimentaires individualisés. L'érosion et l’absence de repères culturels ne permettent pas leur identification. Cependant, les quelques indications symboliques utilisées en Aquitaine romane nous autorisent à conclure que ces personnages sont « peu recommandables » et qu'ils sont des représentations des péchés capitaux, Avarice, Gourmandise, Luxure et Vanité.

Nous commençons notre description par le bas de l'arc.

Série occidentale

Nos 1 et 2 : Les deux hommes sont en tunique courte. Chacun fait la gestuelle « en miroir » de l'autre. Drouyn pensait qu'ils tenaient l'escarcelle d'un avare contre la poitrine. Le feuillage rayonnant derrière leurs têtes était utilisé pour attirer l'attention sur des créatures sataniques. On trouve le même style de feuillage derrière la tête des femmes nos 1 et 2 de la série orientale du modillon no 30 du chevet.

No 3 : Un homme nu exhibe son sexe avec la main gauche. Sur ses épaules, deux oiseaux griffus picorent sa longue chevelure, symbole de la Vanité. Les oiseaux symbolisent la tentation de la chair et l'homme incarne un luxurieux.

No 4 : L'homme est un atlante à bliaud court. Il tire la langue et ses bras tendus soutiennent un tore.

Nos 5, 6, 7 et 8 : Trois atlantes se suivent. L'outrance vestimentaire des personnages est symbole de la Vanité et, pour le no 7, un serpent s'enroule autour de ses jambes depuis la cheville jusqu'à l'aine, symbole des tourments du démon de la chair. Le no 8 fait le lien avec la série orientale, les têtes et les mains des deux meneurs sont unies.

Série orientale

Nos 1 et 2 : Les sculptures représentent deux femmes. La première, aujourd'hui défigurée, était assise, la main gauche élevée et la droite tenant une fleur, selon la description de Drouyn. La femme no 2 semble être mariée (elle porte une guimpe) et est lourdement habillée. Elle a soulevé sa robe jusqu'aux genoux et semble danser. La danse était sévèrement condamnée par le clergé comme étant le préliminaire de la Luxure et derrière leurs têtes on retrouve le feuillage rayonnant signalant une créature satanique.

No 3 : L'homme indique, avec la main droite, sa bouche grande ouverte et, avec la main gauche, il touche son ventre. Il peut représenter le vice de la Gourmandise.

No 4 : L'homme porte une jaquette. Sa main gauche touche sa tempe (ou ses cheveux) et sa main droite caresse sa barbe. Ces deux gestes sont symboles des vices de la Vanité et la Luxure.

Nos 5, 6, 7 : Ces sculptures sont érodées. Les trois hommes portent une jaquette courte et se tiennent debout, les pieds bien parallèles. On devine leurs gestes : le no 5 replie son bras gauche sur son ventre ; le no 6 laisse pendre ses bras, flottant dans des manches évasées ; le no 7 joint ses bras.

No 8 : L'homme est montré de dos, assis sur ses talons, mais avec la tête inversée. Les « hommes invertis » se trouvent souvent sur les modillons des églises romanes. Ici, il y a un autre exemple à l'intérieur de l'église, sur le cordon du sanctuaire. La représentation est toujours pour la dénonciation de l'homosexualité.

Les chapiteaux du portail

Il y a douze chapiteaux sculptés, dont sept sont historiés : quatre dans l'ébrasement occidental et trois dans l'ébrasement oriental. Ils sont alignés sous une frise alternant tailloirs et impostes, sur laquelle se déroulent des rinceaux à flabelles, palmettes et crossettes.

Aux deux extrémités du portail, se retrouvent deux aspects fondamentaux du péché de la luxure : l'homosexualité et l'adultère/fornication. Les deux vices ayant été, aux XIe et XIIe siècles, la préoccupation majeure des artisans de la réforme des mœurs du clergé.

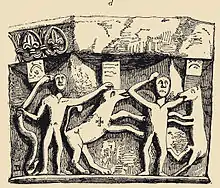

Pédophilie et homosexualité

Sur la corbeille, se trouvent quatre personnages et trois animaux. Malgré l'érosion de la face extérieure, le scénario est très compréhensible. L'intrigue se développe autour du dé central de la face principale : un masque animal à oreilles de chat, vomissant des sarments. Il était usuel de montrer un masque cracheur, symbole de l'enfer et de Satan, dont les paroles contaminaient tout l'entourage.

Le cortège commence avec un jeune homme en tunique courte, serrée à la taille. Contre son épaule il tient un gros oiseau. Sa main gauche s'accroche au bras d'un homme adulte. Son mentor le précède et, entre le pouce et l'index de sa main gauche, il dénoue le cordon de sa tunique. Sa main droite s'avance vers le cordon de la tunique du garçon. Le démon a bien pris possession du présumé guide qui dégueule un rinceau empoisonné, qui plaque le bras du jeune homme (vilains gestes) et lui enrobe la tête (vilaines pensées).

Au milieu de la corbeille, est perché un grand volatile qui a relevé sa tête pour picorer les rinceaux empoisonnés du démon. Son rôle symbolique est d'insister sur l'animalisation qui guette l'homme qui se tourne vers Satan. Sur l'autre face, il y a deux hommes enlacés, bras dessus, bras dessous. L'homme à droite est un ecclésiastique (abbé ou évêque, car il semble repousser sa crosse). Le séducteur est un homme barbu, avec le physique d'un athlète. Il a des pieds griffus et est donc maléfique. Avec sa main gauche, il tient son « ami » par le cou et, de sa main droite, touche le démon.

La représentation — et la dénonciation — des ébats masculins était fréquente dans les sculptures romanes, parfois très crues comme à l'abbaye de La Sauve-Majeure. Ici la pédophilie et l'homosexualité sont évoquées avec délicatesse.

Deux bêtes adossées et oiseaux

Sous le même tailloir, se trouvent deux chapiteaux avec deux thèmes animaliers distincts.

Deux quadrupèdes

Deux quadrupèdes sont adossés. Leurs deux têtes se terminent par un bec d'oiseau et se rejoignent à l'angle pour picorer le coin supérieur d'un pavé carré. Cet objet semble être de production humaine et il est plausible que ces bêtes dévoyées se livrent à un sacrilège délibéré (sur un livre sacré, du pain bénit monastique ou une hostie carrée).

Oiseaux et oisillons

Une volée d'oiseaux qui sont placés à diverses hauteurs et en diverses attitudes sur toute la corbeille. Avec cette superposition de nichées, où les parents donnent la becquée à l'oisillon, c'est l'image de la fécondité naturelle voulue par Dieu.

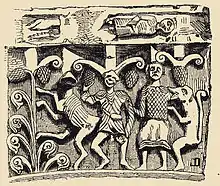

Trois acrobates/contorsionnistes et un serpent

La corbeille est bifaciale sous un tailloir de rinceaux. Sur l'angle de la corbeille, un homme debout, habillé en tunique bouffante, se tient sur la pointe des pieds. Il offre son avant-bras gauche à un contorsionniste qui est complètement arqué, sa tête au sol. L'autre main brandit un sabre horizontalement, à hauteur de sa tête. À gauche de la corbeille, un autre contorsionniste est cambré également, la tête au sol. Il agite un cimeterre qui croise le sabre. Pour mieux diaboliser la scène, un serpent maléfique mordille l'oreille gauche du personnage central.

Les musiciens et saltimbanques étaient considérés comme des suppôts de Satan. Le concile d'Elvire aborde pour la première fois, en son canon 62, la question des « histrions, pantomimes et cochers du cirque ». Ceux qui désiraient embrasser la foi chrétienne devaient auparavant renoncer à leur profession (excommunication des acteurs). Concrètement, l’acteur est exclu de la communion et placé au même rang que la prostituée : l'un comme l'autre expriment — verbalement ou par leur corps — une situation feinte que l'Église estime nocive. Cet anathème a perduré en France jusqu'au XIXe siècle.

Décor végétal

La série occidentale s'achève avec deux corbeilles ornementales.

Sur la corbeille no 2, des tiges liées ou se croisant se terminent en volutes ou en feuilles.

Sur la corbeille no 1, des sarments portent des feuilles de vigne.

Quatre oiseaux picorant deux pignes

Le chapiteau est bi-facial. Il y a deux couples d'oiseaux adossés qui détournent leurs becs pour picorer une pigne (fruit de vie). Deux des oiseaux sont entiers et on peut voir que leurs pattes serrent des fruits sphériques, le fruit défendu ou malum et attribut de Satan. Ces oiseaux sont donc malfaisants.

Décor végétal

Les chapiteaux est nos 2 et 3 portent un décor végétal : feuillages imbriqués très peu saillants pour le no 3 et feuilles de châtaignier imbriquées pour le no 2.

Bête bicorporé aspirant une tête barbue

Le tailloir de cette double corbeille est couvert par des entrelacs sans fin. La deuxième corbeille est couverte par une magnifique dentelle de pierre.

Le protagoniste principal est un mammifère bicorporé, apparemment de race féline, qui, sur les deux faces de la corbeille, étale ses corps à rayures. De chaque corps, remonte une queue annelée et raide, de forme phallique. La gueule de l'animal est en train de happer la tête, à barbe plissée, d'un homme agenouillé.

L'homme barbu était symbole d'un pécheur et une barbe « soignée » symbole de la Vanité ; être à genoux devant une créature maléfique est un symbole de la soumission au démon. Les symboles phalliques et le fait que le démon attaque la tête de l'homme ne laissent aucun doute sur la mise en garde morale de cette corbeille contre la tentation sexuelle.

Scène galante, lièvre et oiseaux

Le tailloir est lisse. La corbeille, qui a souffert de l'érosion, regroupe un couple humain (homme et femme), un lièvre et soit un oiseau bicorporé, soit deux oiseaux. Léo Drouyn, qui a décrit le portail en 1857, quand les effets de l'érosion étaient moindres, pensait qu'il s’agissait d'un oiseau bicorporé.

L'oiseau a perdu sa tête à une date indéterminée, mais on peut supposer qu'il picorait le fruit (ou feuille) gaufré qui se trouve sur l'angle de la corbeille. Ce fruit serait une variante de la pigne. Entre les griffes de l'oiseau, se trouvent des fruits sphériques, symbole usuel du fruit défendu (Malum).

Au milieu de la face principale, entre l'oiseau et le couple, il y a un lièvre ou lapin qui tourne sa tête vers l'oreille de l'homme assis sur les genoux de la femme. Le lièvre était un symbole fréquent pour la représentation d'une sexualité débridée et on peut supposer qu'il chuchote des idées lubriques.

Sur la troisième face de la corbeille, un homme, richement habillé, en tunique courte et plissée, est assis sur les cuisses de son amie qui l'enlace par le cou. La main gauche de l'homme s'avance vers le sein droit, qui est exposé, de la femme.

L'animalisation de la scène, qui consiste à faire interférer lapin lubrique et oiseau malfaisant avec des humains, traduit de manière symbolique la désapprobation des autorités morales.

Les modillons

Il y a deux séries de modillons : seize au-dessus le portail et trente-quatre autour du chevet.

Les figues sur les modillons sont « classiques ».

Les modillons du portail

Au-dessus du portail, seize gros modillons, de très bonne facture — hormis le 14e, non figuré —, alternent avec quinze métopes sculptées. Ils soutiennent un entablement décoratif : une frise de rouelles, liées entre elles au point de tangence, parcourt la bordure.

No 1 Tête de veau

No 2 Feuilles entrelacées

No 3 Porteur de barrique

No 4 Trois oiseaux

No 5 Personnage assis

No 6 Deux bêtes affrontées

No 9 Sonneur de cor

No 10 Deux acrobates

No 11

No 12

No 13 Deux caladrii

No 16

Les modillons du chevet

L’abside est semi-circulaire à partir du contrefort qui sépare le chœur du sanctuaire. La corniche de l’abside est appuyée sur trente-quatre modillons dont suivent les images en partant du nord :

No 1 Dessin de Drouyn (1857)

No 1 actuel

No 2 Loup

No 3 Loup et bâton

No 4 Pampres et tige

No 5 Tête de clou

No 6 Rosace à six pétales

No 7 Cercles

No 10 Un fleuron

No 11 Quatre tores cordés

No 12 Sanglier

No 13 Baril, bonde en bas

No 14 Loup

No 15 Chevrons opposés

No 16 Deux fleurs

No 17 Trois fleurs

No 18 Chevrons et fleurons

No 19 Tête d’animal

No 20 Deux têtes

No 21 Cinq oiseaux

No 22 Fleur très saillante

No 23 Frustre

No 24 Tête d’animal

No 25 Tiges et feuilles

No 26 Tête humaine

No 27 Tiges contournées

No 28 Entrelacs et tiges

No 29 Homme nu

No 30 Femme nue

No 31 Homme barbu

No 32 Fleur très saillante

No 33 Homme grimaçant

No 34 Feuillages

Le modillon no 1 actuel est différent du modillon dessiné par Drouyn en 1857. Il a probablement été remplacé lors des travaux de la fin du XIXe siècle. Le modillon no 2 est un loup, comme décrit par Drouyn, mais il semble neuf, peut-être aussi un remplacement du XIXe siècle.

Comme dans chaque église romane qui nous parvient avec sa série modillaire quasi-intacte, il y a quelques exemples de modillons « impudiques[4] - [5] ». Ici, en font partie les modillons nos 29 et 30 du chevet et probablement les nos 5, 10, 12 et 16 du dessus du portail. Ces derniers sont défigurés, mais, par comparaison avec des modillons semblables, on peut deviner qu'il y a un homme ithyphallique et un exhibitionniste anal masculin. En ce qui concerne les modillons nos 29 et 30 du chevet, Drouyn, dans ses notes personnelles, les décrivaient ainsi : no 29, homme accroupi tenant sa verge dans les deux mains (les genoux sont brisés) et no 30, femme nue accroupie, la tête couronnée ou ornée de cheveux hérissés. Dans sa monographie, Drouyn respecte les règles de bienséance de l'époque et les descriptions sont simplement « Homme » pour le no 29 et « Femme » pour le no 30, sans les dessins. D'ailleurs, dans sa description de l'église, Drouyn n'a publié aucun dessin d'une sculpture qui ait une connotation sexuelle.

Dessin de Léo Drouyn (1857)

Homme exhibitionniste

Dessin de Léo Drouyn (1857)

Femme exhibitionniste

Le modillon no 29 est semblable à un modillon bien conservé de l'église Saint-Martin de Lugaignac qui dénonce la masturbation et le no 30, d'une femme qui écarte ses jambes et indique ou tient sa vulve avec sa main, est une figure très répandue, connue sous le nom gaélique : Sheela Na Gig, mais son origine est probablement l'Espagne du XIe siècle. Les commanditaires religieux, qui avaient élevé la misogynie au niveau d'un principe moral, ont dicté les canons de ce genre de caricature : la laideur de la femme avant toute chose et le message envoyé fait de la vulve de la femme, un endroit aussi périlleux pour l'homme que la gueule béante de l'Enfer. Le feuillage rayonnant derrière sa tête signifie qu'elle est une créature satanique.

Les fenêtres

Les fenêtres dans le mur nord et l'abside ne sont pas décorées.

Deux fenêtres éclairent l’église du côté sud : celle de la nef près du portail, et celle au niveau du chœur. Elles sont ouvertes sous une arcade sans archivolte qui repose sur une colonnette.

Sur le premier chapiteau de la fenêtre de la nef : un entrelacs de feuillages, et sur le second, des feuilles d’eau imbriquées.

Sur le premier chapiteau de la fenêtre du chœur, un très gros entrelac, ayant l’aspect de l’extrémité d’une crosse, et sur le second, des entrelacs de feuillages.

L'iconographie intérieure

La nef de l'église est privée de toute ornementation romane. Par contre, dans le presbytérium, il y a dix chapiteaux sculptés et le cordon qui fait le tour est également sculpté. Ce décor, réservé aux moines, devient dionysiaque !

L'arc triomphal

L’arc triomphal entre la nef et le chœur est formé de diverses moulures, dont la plus éloignée du centre est couverte de palmettes fleurdelisées.

Chapiteau nord

Le chapiteau a été sculpté in situ et le tailloir est, en partie, resté à l'état brut.

Drouyn décrit un personnage debout, couvert d’un vêtement collant, qui tient dans sa main droite, et par le milieu du corps, un serpent dressé sur sa queue qui a l’air de lui mordre la tempe droite ; de la main gauche, il saisit les oreilles ou le haut de la tête d’un quadrupède se dressant contre le flanc d’un second personnage dont il dévore le coude droit ; sur l’épaule droite de cet animal, est gravée une croix en creux. Enfin, du côté opposé, un autre quadrupède se dresse également contre ce second personnage et lui dévore le bras gauche. Drouyn suggère que cette scène est tirée de la vie de saint Martin, mais il ne donne aucune analyse des symboles qui sont présents et qui contredisent cette suggestion.

Les hommes sont des guerriers, revêtus du haubert intégral, mais au repos car sans armes. Celui de gauche brandit un serpent, qu'il écoute, comme un glaive. Sa main droite touche les cornes du quadrupède (bouc ou cerf). Le second guerrier, au lieu de repousser l'animal qui lui monte dessus, le salue, alors qu'une autre bête est en train d'engloutir son bras gauche.

L'animal central s'apprête à saillir ; or, la saisie des cornes d'une bête en rut était le symbole d'un luxurieux et comme il écoute le serpent (Diable), l'homme est un coupable.

La bête porte deux signes : une croix gravée sur l'épaule et un fer de lance sur la cuisse. Il n'y a aucune justification possible à la présence d'une croix gravée sur le corps d'une bête. La croix est le signe le plus sacré du Christianisme. La représentation d'un animal portant sur sa peau le symbole de la croix désigne un sacrilège et la bête est maléfique.

La chaîne tactile entre les deux êtres maléfiques et les hommes n'est jamais rompue et les hommes ne cherchent pas à la rompre. C'est la passion luxurieuse qui les réunit et les égare. Il est possible que la scène soit aussi une dénonciation du prétendu laxisme des ordres militaires.

Chapiteau sud

Comme pour le chapiteau nord, le tailloir, sculpté in situ, n'est pas terminé. Il reste, à l'angle ouest, un humain bicorporé presque complet : l'ébauche de la tête, les deux corps enveloppés dans une tunique capitonnée sont achevés ; leurs deux pieds touchent, à droite, un gros oiseau logé dans le cordon qui prolonge le tailloir et à gauche un relief encore à l'état de projet.

Le personnage central est un curieux homme, à demi-nu, qui gesticule, rit aux éclats et sautille sur place en se tenant la cuisse. De la main droite, il offre à une bête une pigne de pin tournée la pointe en haut. Cet animal, avec une croix gravée sur la peau, est, comme celui du chapiteau nord, un être maléfique. Il y a cinq autres pignes : quatre appendues à une volute et une à un dé. À côté du joyeux luron, se trémousse un homme barbu tout à fait hilare, qui lui passe la main sous le bras. Enfin, dans le retour de l'angle, un quadrupède est en train d'engloutir l'autre bras du barbu jusqu'à l'épaule.

L'enseignement à tirer de ces deux chapiteaux complémentaires, chargés de connotations sexuelles, est que, pour les clercs, toujours soumis aux privations réglementaires, la compagnie des civils en bordée ou des soldats est à redouter car elle peut ressusciter la libido mise en sommeil par les exercices de piété quotidiens.

Les frises du sanctuaire

Un cordon sculpté de figures animalières prend la suite des tailloirs des chapiteaux de l'arc triomphal sur le plat des murs nord-sud du presbytérium. Ce procédé était relativement fréquent en Aquitaine. Comme pour les corbeilles de l'arc triomphal, les sculptures du cordon sont une mise en garde pour les clercs, cette fois, contre le démon en sommeil chez eux.

Cordon nord

À l'ouest du chapiteau, se trouve un lièvre couché, un animal souvent placé à proximité des personnages « peu recommandables ». La partie orientale de la frise abrite deux satyres nus et barbus. Les deux hommes sont accroupis en sens opposé, chacun repose sur les pieds de l'autre, ils sont presque fesses contre fesses. De plus, ce sont des « hommes invertis », en ce sens que la partie basse du corps est vue de dos et la tête et le buste sont vus de face. Chaque main droite caresse sa barbe — symbole de luxure — et chaque main gauche — la main impure — simule un geste masturbatoire. Voir de telles postures et gestes dans un sanctuaire réservé aux moines est intrigant !

Cordon sud

À l'ouest du chapiteau, un oiseau, et un homme bicorporé sur le tailloir et à l'est, l'ébauche d'un homme tenant une crosse en main. Sur le cordon oriental, un couple allongé. Deux hommes nus sont couchés l'un sur l'autre, tête-bêche. L'homme du dessus semble être un démon car il a des jambes velues, des pieds griffus et des cornes de satyre. L'homme du dessous porte une couronne de roi. Tous deux sont barbus, ils rient aux éclats et se tiennent par la main, comme des amoureux.

Le chœur

_Chapiteaux_choeur.jpg.webp)

Les deux colonnes qui reçoivent l'arc doubleau séparant le sanctuaire et le chœur ont deux chapiteaux ornés. Une arcature sommée de tiges entrelacées pour la corbeille nord et une autre arcature surmontée d'arbustes à feuilles en crochets pour le chapiteau sud dont le tailloir bénéficie d'une ébauche de décor : des festons sur un rang horizontal et, à l'un des angles, le motif de deux oiseaux affrontés.

Les fenêtres

Il y a quatre fenêtres : la fenêtre axiale de l'abside, les fenêtres nord et sud du chœur et la fenêtre dans le mur sud de la nef, qui n'est pas décorée. Les petits chapiteaux des colonnettes des fenêtres ne sont pas figurés. Ils ont une ornementation végétale de bonne qualité.

.jpg.webp)

Chapiteaux de la fenêtre axiale

Sur l’un des chapiteaux, celui au nord, se trouvent quatre oiseaux se tournant le dos deux à deux, et, sur l’autre, des tiges entrelacées. Le tailloir de ce dernier est formé par un personnage bicorporé dont la tête couvre l’angle saillant du tailloir. Le costume de ce double corps se compose d’une simple tunique étroite du haut, large du bas, et assez courte pour laisser les jambes à découvert.

Chapiteaux des fenêtres du chœur

Les deux fenêtres s’ouvrent sous une arcade en plein cintre qui retombe de chaque côté sur une colonnette ; un tore empâte l’angle de cette arcade.

Les chapiteaux des colonnettes du nord sont tous deux à peu près semblables : ce sont des feuilles d’eau surmontées de volutes.

La corbeille d'un des chapiteaux du sud est entourée de feuilles à crochets. Un autre est formé de feuilles surmontées de raisins, avec un tailloir couvert d‘entrelacs.

L'intérieur et le mobilier

- L'intérieur de l'église

La nef (a)

La nef (b)

L'abside

La chapelle nord

La chapelle sud

- Les vitraux de l'abside

Fenêtre nord

Fenêtre axiale

Fenêtre sud

- Le mobilier

La cloche

Le bénitier

Les fonts baptismaux

Le confessionnal

La chaire

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la religion :

- Ressource relative à l'architecture :

- L'église de Saint-Martin-de-Sescas sur le site de l'église catholique en Langonnais, consulté le .

- Monographie de l'église Saint Martin de Sescas, Léo Drouyn, 1857 sur Google Books.

Notes et références

- « Église de Saint-Martin-de-Sescas », notice no PA00083782, base Mérimée, ministère français de la Culture, consulté le 1er octobre 2011.

- de L. Drouyn, Monographie de St Martin de Sescas, Revue de l'Art Chrétien, 1857, p. 162-169.

- Christian Bougoux, L'imagerie romane de l'Entre-deux-Mers : l'iconographie raisonnée de tous les édifices romans de l'Entre-deux-Mers, Bordeaux, Bellus éd., , 828 p. (ISBN 978-2-9503805-4-9 (édité erroné)), p. 188-192.

- Christian Bougoux, Petite grammaire de l'obscène : églises du duché d'Aquitaine, XIe/XIIe siècles, Bordeaux, Bellus éd., , 233 p. (ISBN 2-9503805-1-4)

- (en) James Jerman et Anthony Weir, Images of Lust : Sexual Carvings on Medieval Churches, London, Routledge, , 166 p. (ISBN 978-0415151566)