Vieille Charité

La Vieille charité, située 2, rue de la Charité, au cœur du quartier du Panier dans le 2e arrondissement de Marseille, dans le quartier officiel des Grands-Carmes, est un bâtiment édifié au XVIIe siècle, sur les plans de Pierre Puget pour abriter les indigents et les pauvres de la ville. Il correspond à la mise en œuvre marseillaise du « grand enfermement » que Michel Foucault a mis en évidence dans sa fameuse Histoire de la folie à l'âge classique (1962).

| Type | |

|---|---|

| Architecte | |

| Matériau |

calcaire de La Couronne (d) |

| Occupants | |

| Propriétaire |

Commune |

| Patrimonialité | |

| Site web |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune |

| Coordonnées |

43° 18′ 01″ N, 5° 22′ 04″ E |

|---|

|

|

.png.webp) |

L'hospice est représentatif de l'architecture du XVIIe siècle, en particulier du fait de la présence de la chapelle de Puget et de sa coupole ovoïde.

Perdant progressivement sa vocation à la fin du XIXe siècle, il était proche de la disparition dans les années 1950, occupé seulement par des habitants pauvres vivant dans des conditions misérables.

La chapelle et l'hospice ont été classés monument historique par arrêté du [1]. L'ensemble ayant fait l'objet d'une rénovation profonde dans les années 1960 à 1980, est aujourd'hui l'une des nombreuses institutions culturelles de la Ville de Marseille.

L'hospice du XVIIe siècle

Origines du projet

Afin d’héberger et rassembler les mendiants et vagabonds fort nombreux au début du XVIIe siècle, à la suite de l'édit royal sur « l'enfermement des pauvres et des mendiants », le conseil de la ville de Marseille décida, dans sa séance du , de « renfermer dans un lieu propre et choisi par les consuls, les pauvres natifs de Marseille »[2].

Une œuvre fut créée sous la dénomination « Notre Dame de la Charité » et un terrain fut mis à disposition par la Ville près de la cathédrale de la Major, place de l'Observance, sur le versant nord de la Butte des moulins. Mais ce n'est que près de vingt ans plus tard, le [3] que, grâce à la persévérance d’Emmanuel Pachier, chanoine théologal de la cathédrale, la première pierre est posée pour la construction de locaux provisoires. Les premiers indigents furent accueillis en [3].

Le projet de Puget

Il fallut attendre 1654 pour que les dirigeants envisagent de construire un ensemble d’immeubles plus appropriés aux besoins car il y avait déjà à cette époque plus de 300 pauvres à la Charité. Après avoir rejeté différents projets, celui de Pierre Puget (1620-1694), né dans le quartier, fut finalement retenu le . Son frère Jean fut chargé de la direction du chantier dont l'exécution fut réalisée par le maître maçon Jacques Borély.

Malgré les difficultés de financement, les travaux débutèrent le et l’aile nord était terminée en 1678. Le projet de construction de la chapelle présenté par Pierre Puget fut approuvé le car son financement était devenu possible grâce à une donation importante faite par Honoré de Seigneuret. Pierre Puget, mort en 1694, ne vit pas l’achèvement de l’église qui eut lieu en 1704.

Après différentes interruptions dans la réalisation des travaux en raison d'un manque de financement, la construction de la totalité des bâtiments fut achevée en 1745, sous la conduite du fils du grand architecte, François Puget (1651-1707), avec l’achèvement des deux ailes en retour au sud, clôturant ainsi l’ensemble.

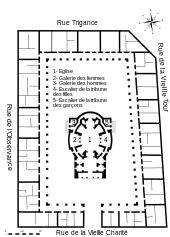

Le bâtiment

Construit en pierre rose et blanche de la carrière de la Couronne[4] - [5], l'ensemble de la Vieille Charité se compose de quatre ailes de bâtiment fermées sur l'extérieur et ouvertes sur une cour rectangulaire par des galeries sur trois niveaux qui rythment la vie à l'intérieur de l'édifice.

C'est une vaste bâtisse dont les quatre ailes sont disposés suivant un rectangle de 112 × 96 m, avec des murs extérieurs dépourvus de fenêtres.

Le corps de ces bâtiments est fait de trois étages de galeries superposées avec des arcades en plein cintre s’ouvre sur une cour intérieure de 82 × 45 m.

La chapelle

Au centre de ce quadrilatère, dans l’axe de la porte d’entrée, se trouve une chapelle coiffée d’une coupole elliptique dans le meilleur goût baroque. Le porche à colonnes corinthiennes, dans le style Second Empire, reprend le thème de la Charité accueillant les enfants indigents, entourés par deux pélicans qui les nourrissent. Il fut construit entre 1861 et 1863 par Blanchet, architecte des hospices de Marseille[6].

Le fonctionnement carcéral de l’hospice

La répression de la mendicité se faisait de façon énergique voire brutale. Des gardes appelés « chasse-gueux » étaient chargés de saisir les mendiants : les étrangers étaient expulsés, les Marseillais enfermés dans l’hospice. Ces gardes avaient souvent maille à partir avec la foule qui prenait souvent fait et cause pour les mendiants.

Il y avait dans cet hospice des ateliers où les mendiants étaient employés à diverses fabrications. Les enfants étaient placés comme domestique, mousse ou apprentis chez les passementiers ou les boulangers.

Avec le temps l’œuvre de la charité se développe, le chiffre des personnes internées passe de 850 en 1736 à 1059 en 1760.

La réclusion des pauvres étant de moins en moins admise, le nombre de personnes diminua ensuite progressivement pour atteindre 250 en 1781.

Asile au XIXe siècle

La loi du ayant réuni tous les hôpitaux d’une même ville sous une seule administration, la charité servit à l’hébergement des vieillards et indigents qui furent ensuite transférés en 1890 à Sainte-Marguerite.

Déshérence puis rénovation au XXe siècle

Un demi-siècle de déclin

En 1905, les locaux mis à disposition de l'Armée servirent à l’accueil des infirmiers coloniaux, puis en 1922 à loger les locataires expropriés des quartiers démolis derrière la Bourse.

En 1943, la Charité put héberger quelques familles évacuées lors du dynamitage par l’occupant allemand des quartiers du Vieux-port.

Les locaux de plus en plus dégradés ont été ensuite occupés par une population très pauvre. De nombreux pillages et actes de vandalisme contribuèrent à la dégradation des lieux. Dans les années 1940 et 1950, près de 150 familles vivaient là dans des conditions précaires ; une trentaine de petites sœurs des pauvres logeaient à la même enseigne. Enfin, différentes activités, comme l'emballage d'anchois ou de bananes, y étaient pratiquées.

Mesures conservatoires

Si quelques érudits se mobilisèrent dans les années 1930 pour tenter d'éviter la disparition du lieu, c'est Le Corbusier qui, dans l'immédiat après-guerre, dénoncera l'état d'abandon de ce lieu.

Le , le bâtiment est classé monument historique[7].

En 1962, tous les résidents furent relogés et le bâtiment fermé.

En 1968, André Malraux, ministre de la Culture, octroie des fonds pour le sauvetage des bâtiments qui menaçaient ruine.

La rénovation à la fin du XXe siècle

L’abandon dans lequel la vieille charité avait été laissée depuis de nombreuses années avait entraîné de graves dégradations augmentées par l’air marin. Cet ensemble monumental présentant un grand intérêt architectural et historique, un vaste programme de restauration a été entrepris.

Les façades des trois galeries qui ceinturent la cour intérieure construites en pierres roses (molasse de la Couronne) ont été rénovées par un remplacement en tiroir des pierres en mauvais état.

Les salles et la chapelle ont été également rénovées.

Commencée en 1961, cette restauration s'achève en 1981 pour la chapelle et en 1986 pour l’ensemble des bâtiments[8].

Un centre culturel et muséographique

Jusqu'en 2004, la cour de la Vieille Charité accueillait chaque année de nombreux spectacles du festival de Marseille avant qu'il soit transféré au parc Henri Fabre.

Aujourd’hui, le Centre de la Vieille Charité abrite plusieurs structures culturelles.

Le musée d'archéologie méditerranéenne

Le musée d'archéologie méditerranéenne est situé au premier étage ; il regroupe trois départements :

- les antiquités égyptiennes ;

- les antiquités classiques (civilisations étrusques et romaines, civilisation grecque, civilisations du Proche et Moyen-Orient) ;

- l’archéologie régionale (civilisation celto-ligure locale).

Le musée d’arts africains, océaniens et amérindiens

Le musée d'arts africains, océaniens et amérindiens est situé au deuxième étage ; il présente des œuvres provenant de ces trois continents :

- l’Afrique avec des masques et reliquaires des donations de maître Guerre et de la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille ;

- l’Océanie avec la collection de crânes du docteur Gastaut et de masques de danse ;

- l’Amérique avec une collection de masques mexicains de la donation du cinéaste François Reichenbach et divers statuettes, poupées et masques, notamment une tête trophée en provenance du Brésil de la collection du docteur Gastaut.

Des institutions de recherche

- Le Campus EHESS Marseille développe un ensemble d’activités d’enseignement en master et en doctorat et de recherches interdisciplinaires en sciences humaines et sociales (histoire, anthropologie, sociologie, économie, etc.). Le campus EHESS Marseille, dont la moitié des étudiants sont étrangers, est également un foyer de coopérations scientifiques à l’échelle internationale. Localisé principalement à la Vieille Charité et au bâtiment Bernard Du Bois, le Campus comprend plusieurs unités de recherche et de service marseillais dont l'EHESS est une tutelle, ainsi qu'un Service administratif, logistique et de gestion (SALG).

- Le Centre Norbert Elias fédère des chercheurs issus de différentes disciplines : anthropologie, histoire, sociologie, muséologie, sciences de l'information. Le laboratoire est implanté sur le campus EHESS Marseille à la Vieille Charité et sur le campus Hannah Arendt à Avignon Université. Il regroupe 40 chercheurs, plus de 80 doctorants et une équipe d’appui d’une dizaine de personnes qui travaillent sur l’analyse et la description des mondes sociaux. Le Centre Norbert Elias a été fondé en 1984 sous l’acronyme de CERCOM (CEntre de Recherches en COMmunication) au moment où l’EHESS s’est implanté à la Vieille Charité. En 1992, le sociologue Jean-Claude Passeron crée le SHADYC (Sociologie, Histoire, Anthropologie des DYnamiques Culturelles). Il devient Centre Norbert Elias au début du mandat de l'historien Jean Boutier en 2001. Depuis 2014, le Centre Norbert Elias est une unité mixte de recherche (UMR 8562), placée sous la tutelle de l’EHESS, du CNRS, d'Avignon Université et d'Aix-Marseille Université.

- Depuis 1986, la collection du Centre de documentation en sciences sociales (CDSS) se constitue en lien avec les activités de recherche et d’enseignement implantées à la Vieille Charité. Elle reflète les spécialités des différentes unités de recherche qui composent ou ont composé le pôle marseillais de l’EHESS. La collection compte près de 16.000 ouvrages et 365 périodiques, dont 75 en cours d’abonnement, dans les domaines de l’anthropologie, l’histoire et la sociologie. La consultation des ouvrages sur place est ouverte à tous, tandis que l'emprunt est réservé aux étudiants de l’EHESS et aux chercheurs. Le catalogue est accessible en ligne : http://alexandrie.vcharite.univ-mrs.fr

Un lieu de création et de diffusion

Le Centre international de poésie Marseille (CipM), lieu de création et de diffusion de la poésie contemporaine, organise chaque semaine des lectures publiques, des rencontres et des expositions autour des poètes contemporains français, étrangers, ainsi que des revues et des éditeurs diffusant leurs créations.

Des colloques thématiques, des actions de sensibilisation, des résidences d'écrivains, des interventions à l'étranger et des ateliers de traductions sont de plus organisés régulièrement pendant l'année.

Depuis 1990, date de sa création à l'initiative de la ville de Marseille, le CipM a accueilli ainsi plus de 1500 auteurs.

Cette activité est enfin complétée par le travail de la bibliothèque spécialisée, le développement des outils internet, et l'ampleur de la politique éditoriale du CipM.

Notes et références

- Notice no PA00081331, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Augustin Fabre, Les Rues de Marseille, 5 volumes, tome 1, Marseille, édition Camoin, 1867, p. 220.

- Roger Duchêne et Jean Contrucci, Marseille : 2600 d'histoire, Paris, Fayard, , 862 p. (ISBN 2-213-60197-6), p. 371.

- Petit village au nord de Marseille, près de Martigues.

- Cecilia Pedini, « Exploitation et utilisation du calcaire de La Couronne dans l’Antiquité (Martigues, Bouches-du-Rhône) », Revue archéologique de Narbonnaise, vol. 42, no 1, , p. 265–287 (DOI 10.3406/ran.2009.1788, lire en ligne, consulté le )

- R. Bertrand, Hospice, caserne, 2006, p. 2.

- Chapelle et hospice de la Vieille Charité : classement par arrêté du .

- Roger Duchêne et Jean Contrucci, Marseille : 2600 d'histoire, Paris, Fayard, , 862 p. (ISBN 2-213-60197-6), p. 735-736.

Voir aussi

Bibliographie

- André Bouyala d'Arnaud, Évocation du vieux Marseille, Paris, Les éditions de minuit, 1961, p. 193-195.

- André Bouyala d'Arnaud, André Hardy, Jean-Jacques Gloton, Jean Sonnier, Félix-L. Tavernier, La Vieille Charité de Marseille, Marseille, Arts et livres de Provence, bulletin numéro 75, 1970, 202 p.

- Alain Paire, La Vieille Charité de Marseille : histoire d'un monument, Aix, 1986, rééd. en 1995.

- Régis Bertrand, Hospice, caserne, taudis, musée : la promotion patrimoniale de la Charité de Marseille, Rives, 2006 (en ligne sur revues.org, consulté le ).

- Arts et Livres de Provence , n° 75, n° spécial : « La vieille Charité de Marseille »,1970 (voir en particulier les articles de A. Boulaya d'Arnaud, "L'hospice général de Charité" ; de Joseph Billioud, "L'hospice de la Charité".

- Daniel Drocourt, La Vieille Charité, Éditions Ouest-France, 2014, 48 p. (ISBN 9782737361913).