Vélodrome d'Hiver

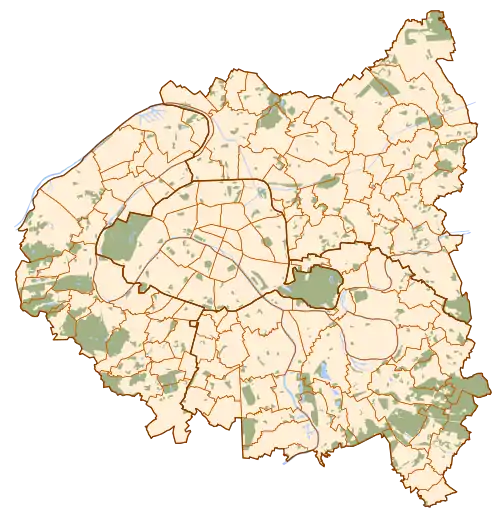

Le Vélodrome d’Hiver (ou vélodrome d’hiver de Paris) est un stade parisien érigé en 1909 et détruit en 1959. On l'appelait familièrement le « Vél’ d’Hiv’ »[alpha 1]. Il était situé rue Nélaton, dans le 15e arrondissement. Il est connu pour avoir été en 1942 le théâtre de la rafle du Vél’ d’Hiv’.

| Noms précédents |

Palais des Sports de Grenelle |

|---|---|

| Surnom |

Vél’ d’Hiv’ |

| Adresse |

| Ouverture |

1909 |

|---|---|

| Rénovation | |

| Démolition |

1959 |

| Capacité |

17 000 |

|---|

| Coordonnées |

48° 51′ 14″ N, 2° 17′ 20″ E |

|---|

|

|

|

|

|

Histoire

Du début du siècle à la Seconde Guerre mondiale

Au début du XXe siècle, la compétition cycliste devient un spectacle de masse prisé par la population ouvrière des villes. La construction des vélodromes participe à cette vogue. Dès 1902, Henri Desgrange demande à l'architecte Gaston Lambert d'aménager la Galerie des Machines, vestige de l'exposition universelle de 1889 situé dans le quartier de Grenelle, pour y créer une piste de compétition cycliste. Inauguré le , le vélodrome connaît rapidement un grand succès populaire. Mais en 1909, la ville annonce la destruction de la Galerie des Machines afin de libérer la perspective vers le Champ de Mars.

Desgrange décide alors d'édifier tout à côté, à l'angle du boulevard de Grenelle et de la rue Nélaton, un nouveau temple du vélo. Ce futur « Palais des Sports » a pour architectes MM. Lambert et Durand, qui l'intitulent le « temple des sports du boulevard de Grenelle ». Dans le nouveau « Vél’ d’Hiv’ » construit en charpente métallique qui voit alors le jour, 17 000 spectateurs assis sur des gradins de briques et de béton, peuvent observer les coureurs qui parcourent une piste en bois de sapin ovale, avec virages relevés de 250 mètres de développement autour d'une vaste pelouse centrale. La salle est éclairée par une immense verrière zénithale et plus de mille ampoules. Le meeting d'ouverture eut lieu le dimanche 13 .

De nombreuses manifestations animèrent cet équipement même pendant la Première Guerre mondiale (le champion Louis Darragon s'y tua en avril 1918 lors d'une course derrière moto). La fameuse course cycliste dite des « Six jours de Paris », créée en 1913, par Bob Desmarets[alpha 2], à l'exemple d'une course américaine équivalente, connut son heure de gloire dans l'entre-deux-guerres, et devint vite le sommet de la saison cycliste. En 1926 commença l'élection de la « Reine des Six jours », chargée de donner le départ de la course ; les Reines étaient choisies dans le milieu des artistes populaires à la mode : Édith Piaf, Yvette Horner, La Houppa, furent ainsi Reines des Six jours. L'animation se répandait alors de jour comme de nuit jusque dans les rues du quartier.

En 1931[4], l'édifice est rénové par l'américain Jeff Dickson (également programmateur de la salle Wagram) et devient le « Palais des Sports de Grenelle »[5]. En effet, avec sa compagnie, la Jeff Dickson International Sports, il organise en plus des traditionnels matchs de boxe et course de vélos, d'autres compétitions sportives dans l'enceinte[6] : tennis, basket-ball mais également hockey et patinage sur glace (grâce à un équipement adéquat permettant la réalisation d'une patinoire). C'est le début des « années folles » du hockey sur glace[4].

En 1936, le Vélodrome accueille les championnats du monde de patinage artistique.

La rafle du Vélodrome d'Hiver

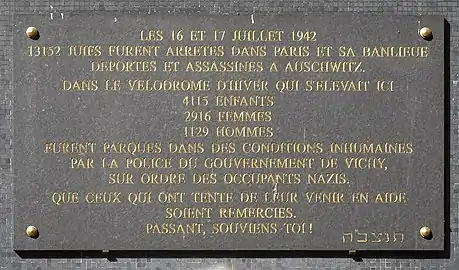

À partir des 16 et , sont détenus au Vélodrome d'Hiver plusieurs jours, dans des conditions très précaires, une partie — 8 160 personnes : 4 115 enfants, 2 916 femmes et 1 129 hommes — des 13 152 Juifs (4 115 enfants, 5 919 femmes et 3 118 hommes), victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’[7], avant leur transfert vers des camps de transit (notamment Drancy)[8], puis leur déportation vers le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau.

Le 11 avril 1943 s'y tient un meeting du Front révolutionnaire national, lors duquel des membres de la Milice révolutionnaire nationale prêtent serment.

Après-guerre et destruction

L'après-guerre y voit l'organisation de tournois de boxe (avec, entre autres, Marcel Cerdan et Sugar Ray Robinson), d'épreuves équestres, de défilés de mode et même de courses de taureaux (à Paris, la dernière corrida a justement lieu au Vélodrome d'Hiver le ), une messe y a été célébrée par l'archevêque de Paris, une charge de cavalerie y a été organisée (spahis contre garde républicaine), des spectacles « Far West », un défilé de méharis, etc. ont agrémenté le lieu[9]. Le , des élus d'outre-mer y tiennent un meeting portant sur le thème « L'Union française en péril ». Félix Houphouët-Boigny pour le RDA (Rassemblement démocratique africain), Aimé Césaire pour le PCF ou encore Lamine Gueye pour la SFIO y interviennent[10]. Des championnats de patinage artistique s'y déroulent en 1949, 1952, 1956 et 1958, et la revue sur glace Holiday on Ice s'y produit de 1950 à 1958, avant d'inaugurer le nouveau palais des sports de Paris, porte de Versailles, en 1960. Au mois d', le Vélodrome d'Hiver accueille un centre de rétention de Français musulmans d'Algérie (FMA) sur ordre du préfet de Police de Paris récemment promu, Maurice Papon[11] - [12].

Le vélodrome est détruit en 1959. Un site du ministère de l'Intérieur, le « site Nélaton » (du nom de la rue)[alpha 3], occupe ensuite l'ancien emplacement du Vélodrome d'Hiver.

Notes et références

Notes

- Selon la graphie conseillée par le typographe Lacroux : Orthotypographie, section I. « Usages de l’apostrophe », exemple du « Bat’ d’Af’ » pour le « Bataillon d’Afrique » ; dans l'édition électronique de l'ouvrage du même auteur, p. 182. La typographie adoptée par Le Petit Larousse, édition 2008 et l’Encyclopédie Larousse (« Vél’d’Hiv »)[1] ainsi que celles d’autres ouvrages ou journaux serait donc fautive au regard de cette recommandation. Le fronton du bâtiment portait quant à lui l'inscription « VÉL’ D’HIV », écrite en capitales d’imprimerie[2] - [3].

- Directeur du Vélodrome d'Hiver et père de Sophie Desmarets.

- Siège historique de la direction de la Surveillance du territoire au 7, rue Nélaton, jusqu'à son déménagement à Levallois-Perret en 2007.

Références

- « Rafle du Vél’d’Hiv (16-17 juillet 1942) », sur larousse.fr, Encyclopédie Larousse (consulté le ).

- « La rafle du Vél'd'Hiv commémorée à Drancy : une cérémonie a eu lieu à la cité de la Muette pour le 70e anniversaire de la rafle », Le Point, (consulté le ).

- « Photographie de l'entrée du Vél'd'Hiv' à l'angle du boulevard de Grenelle et rue Nélaton », sur Flickr (consulté le ).

- Tristan Alric, Un siècle de hockey en France, éditions FFHG, 2008, p. 21.

- Tristan Alric, op. cit., p. 23.

- Tristan Alric, op. cit., p. 22.

- Éric Conan et Henry Rousso (nouvelle édition revue, corrigée et augmentée), Vichy, un passé qui ne passe pas, Paris, Gallimard, coll. « Folio histoire », , 2e éd. (1re éd. Fayard, 1994), 513 p. (ISBN 978-2-07-032900-7).

- (en) David Cesarani, Eichmann - His Life and Crimes, Vintage, p. 143.

- Affiche de la dernière corrida parisienne (site spécialisé de l'association La Querencia de Paris).

- Alain Ruscio, « Dien Bien Phu, 14-Juillet du Sud : article de juillet 2004 », Manière de voir, no 118, , p. 74-77.

- Jean-Luc Einaudi, La Bataille de Paris, Paris, Seuil, , p. 52-53.

- Ina.fr, « vérification d'identité des Algériens au Vél’ d’Hiv’ ».

Bibliographie

- Jean-Luc Einaudi, La Bataille de Paris, Paris, Seuil, 1991.

- Sébastien Penuisic, sous la direction de Luc Capdevila, Les Six jours au Vél’ d’Hiv’ (1913-1939) : un sport-spectacle-évènement parisien, mémoire de maîtrise en histoire, université Rennes 2, 2001, 230 p.

- Dominique Grandfils, Au Temps du Vél’ d’Hiv’, Gremese, 2014.