Usine-pensionnat

Usine-internat

L'usine-pensionnat (également dénommée usine-internat, voire quelquefois d'usine-couvent[1] - [Note 1]) présente la particularité d'associer un bâtiment ou un ensemble de bâtiments destinés à la production industrielle à au moins un bâtiment accueillant les employé(e)s de cette usine afin que ceux-ci ou celles-ci puissent rester sur le site de façon permanente.

La partie consacrée à l'hébergement peut se présenter sous la forme de dortoirs, de chambres collectives et plus rarement de chambres individuelles. Cette forme d'association entre le travail et l'hébergement fut largement utilisée en France durant le XIXe siècle et le début du XXe siècle, notamment dans le centre-est du pays, correspondant à l'actuelle région Auvergne-Rhône-Alpes et liée à l'industrie textile.

Des usines du même type ont également existé dans d'autres régions d'Europe et dans les grands pays industrialisés où la présence d'une importante main d'œuvre sur site était nécessaire.

Description

Les usines-pensionnats sont des sites industriels regroupant les unités de production et les logements des ouvriers et plus particulièrement des ouvrières[2] - [Note 2] dans un ou plusieurs bâtiments, l'ensemble étant très souvent situé en dehors des grandes agglomérations.

Durant XIXe siècle, période son apparition, ce type d'usine flanquée d'internat hébergeant des personnels très jeunes, totalement démunies et non qualifiées, fortement encadrées par un patronat, très paternaliste et l'église qui en assure la surveillance et la prise en charge sociale par l'intermédiaire de religieuses assermentées et formées[3] ne doit pas être confondus avec les phalanstères de type coopératif et non contraignant et les cités ouvrières, zones essentiellement résidentielles exclusivement destinée aux ouvriers (et leurs familles) d’une même usine mais avec des logements de nature plus spacieuse, souvent agrémenté de jardins et situés à proximité des unités de productions mais en dehors de l'enceinte des usines.

Contexte historique

Même si la pratique de loger une partie du personnel existait déjà au XVIIIe siècle, ce système a pris de l'ampleur au cours du siècle suivant avec l'essor de l'industrie textile. Si les premiers sites furent laïques, la plupart d'entre eux sont inspirés par des institutions religieuses telle que les maisons de « La Providence » qui géraient la protection et le placement de jeunes filles issues de familles ouvrières. Vers 1840, 2 000 jeunes filles étaient hébergées dans une quarantaine de foyers de « La Providence » à Lyon, la plupart travaillant dans des métiers à tisser installés dans l'institution. Cette pratique entraina ensuite la création d'usines-couvents, gérées et dirigées par des religieuses et accueillant des nombreuses jeunes filles mais aussi des garçons dans des unités de production textile. L'usine de la Sauvagère, produisant essentiellement des châles et créée par Berna, est installée au bord de la Saône dans le quartier Saint-Rambert au nord de Lyon en 1817[4].

C'est durant la seconde moitié de la première moitié du XIXe siècle que l'installation d'unité de fabrication associée à des lieux d'hébergement est devenue une pratique industrielle. Celle-ci est le corollaire de la mécanisation des métiers à tisser pour des raisons rapidité de production mais aussi afin de faire baisse les coûts de production face à la concurrence étrangère [Note 3] en regroupant les opérations du travail de la soie était celle de l’usine, où furent logés les ouvriers et les ouvrières dans des dortoirs[5] - [6].

Socialement, ces usines-pensionnats ou usine-internat constituent de véritables boucliers de l’ordre social. L'entreprise commerciale, soutenue et financée par la grande bourgeoisie locale, fonctionnant sur le principe du paternalisme, permet de faire travailler, tout en « l’éduquant moralement », une jeune main-d’œuvre féminine sous-qualifiée, souvent d'origine rurale, voire étrangère, peu cultivée et strictement encadrée et dont le patronat suppose qu'elles sont bien plus facilement malléables et adaptables à leurs conditions de travail très strictes malgré leur manque de qualification et la faiblesse des rémunérations[7].

Sites remarquables

Présentation

De nombreuses usines-pensionnats, liées à l'industrie des tissages et du travail de la soie, sont installées dans la campagne autour de Lyon, en dehors des grandes agglomérations de l'époque. Au XIXe siècle, ces entreprises emploient et hébergent très majoritairement des jeunes filles, la plupart issues du monde rural et d'origine modeste[8].

Un grand nombre d'entre elles sont construites dans le département de l'Isère et notamment dans la région naturelle des Terres froides, autour de Bourgoin-Jallieu[9], proche des lieux de sériculture. D'autres usines furent également fondées dans le département du Rhône, dont celles du val de Brévenne à L’Arbresle mais aussi à Jujurieux dans le département de l'Ain ainsi que celles de Taulignan ou Montboucher-sur-Jabron, toutes deux près de Montélimar, dans département de la Drôme.

D'autres usines-pensionnats ou usine-internats furent également installées dans différentes régions de France mais de façon moins concentrée que dans la région lyonnaise et sans rapport avec l'activité du textile, telle que les Papeteries Montgolfier-Canson située près d'Annonay dans le département de l’Ardèche qui comprenait notamment un internat de cent cinquante jeunes filles réparties en chambrées de trois à six lits, placées sous l’autorité de contremaîtresses et au niveau scolaire, de religieuses.

Le musée de Bourgoin-Jallieu retrace dans son exposition dénommée le « Parcours textile », l'histoire de l'industrie textile de cette partie du département de l'Isère et présente la cloche de la chapelle du pensionnat de l'usine de Diederichs qui permettait de faire l'appel des ouvrières.

Au Royaume-Uni et aux États-Unis, grande nations industrialisées dès le milieu du XIXe siècle, il existait également des usines de ce type, notamment celle de Pacific Mills, immense tissage de laine et de coton qui occupait 3 600 personnes. A la filature de lin de Gildford-Mills en Irlande, les jeunes filles étaient logées dans des familles recommandables[10].

Les usines du val de Brévenne à L’Arbresle (Rhône)

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, le val de Brévenne, du nom d'un affluent de l'Azergues qui traverse la ville de L'Arbresle, au nord de Lyon, abrite de nombreuses usines-internats, dont l'entreprise Gonin, créée par Philippe Auguste Gonin en 1849 qui produisait des peluches et des velours à poils longs, l’usine Binder, créée à la même époque et qui fut rachetée vers 1904 par l’école Sainte Thérèse sans oublier l'entreprise Fichet de tréfilerie d’or et d’argent et passementerie qui s'est installée vers 1877 au confluent de la Brévenne et de la Turdine, sur le territoire de la commune de Fleurieux-sur-l'Arbresle[11] - [12].

Les soieries Bonnet de Jujurieux (Ain)

.jpg.webp)

Durant plusieurs décennies entre 1835 qui marque l'arrivée des premières pensionnaires et la fin de la première moitié du XXe siècle, l’usine-pensionnat des Établissements Bonnet de Jujurieux, dans l'Ain, créé par l'industriel lyonnais Claude-Joseph Bonnet, accueille des ouvrières originaires des régions environnantes (Savoie, Bresse, Bugey) et même de Suisse.

Certaines de ces jeunes femmes, orphelines, sont directement placées à l’usine par l’Assistance publique, ancêtre de l'actuelle aide sociale à l'enfance. Autour de 1900, des ouvrières arrivent de Montceau-les-Mines, du Creusot et d’Italie du nord avant d'être rejointes par des jeunes Polonaises dans les années 1920. L’internat de cet établissement se particularise par sa capacité d’accueil et sa grande longévité durant plus d'un siècle.

Les registres du personnel et les recensements de population de Jujurieux ont permis de retracer le passage de plus de 12 800 pensionnaires[13]. Cette usine qui a inspiré la création de la filature de soie de Tomioka au Japon est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco depuis [14].

Boussieu

L'entreprise est créée en 1851 à Nivolas-Vermelle par fondée par Louis Gindre et qui va prendre le nom de son gendre et associé Victor Auger. Elle est située sur le territoire de la ville de Bourgoin, au pied des Terres froides. En 1853, le personnel de l’usine comptait déjà cent-vingt ouvrières de plus de seize ans. Ce sont essentiellement de jeunes femmes même s'il existe d'autres unités accueillant des hommes mais hors du site de Nivolas-Vermelle. En 1854, deux cents ouvrières travaillent dans l’usine ; sept ans plus tard pour un même effectif, on dénombre également deux jeunes filles de moins de 12 ans et soixante d'entre elles sont âgées de 12 à 16 ans. Elles sont recrutées comme apprenties pour une durée de quatre ans et ne touchent aucun salaire mais une dot qui leur était remise après leur départ. Vers 1880, le salaire moyen d’une tisseuse était de 1,70 francs par jour, alors que le kilo de pain coûtait 0,36 francs et le kilo pommes de terre s'élevait à 5,60 francs. La journée de travail était de quatorze heures jusqu’en 1870 puis douze heures avant d'être ramenées à dix heures à compter de 1904. Le personnel ouvrier est encadré par six religieuses qui assurent les devoirs religieux et prodiguent des soins éventuels. Les ouvrières doivent donc assister aux offices servis par un aumônier attaché à l’établissement dans une chapelle dédiée dans l'usine-pensionnat.

L'ensemble architectural est constitué de bâtiments pour le tissage et la préparation de la soie, des dortoirs, des réfectoires ainsi que plusieurs autres bâtiments pour héberger les religieuses, les loges du gardien et du contremaître, des serres, des volières, une orangerie sans oublier des jardins, des potagers, un vivier, des écuries, des granges et un garage pour ranger les « galères », de grandes voitures tirées par des chevaux qui amenaient les ouvrières lors de leurs recrutements[15].

Le Vernay

Le site du Vernay, présenté par la communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI) comme « un exemple très représentatif d'un type d’organisation industrielle (usine-pensionnat), qui peut être considéré comme une caractéristique identitaire forte du territoire », est un établissement qui a accueilli et hébergé un grand nombre d'ouvrières dans un ensemble de bâtiments liés à l'activité de tissage. Créée au début du XIXe siècle, les activités textiles cessèrent en 1954[16].

L'usine Pochoy-Ruby de Voiron (Isère)

Construite au bord de la Morge à Voiron (Isère) le bâtiment de cette usine-pensionnat tout d'abord connue sous le nom des étabissement Pochoy avant de devenir l'usine Ruby mesure vingt-quatre mètres de long et douze de large sur deux étages. Le dortoir des ouvrières est situé sous les combles. L'usine est en outre équipée d’une roue hydraulique qui permettait d’alimenter en électricité les métiers à tisser. Aujourd'hui le site est en friche, le bâtiment principal ayant notamment pris feu en 2015[17].

L'usine de la Combe de Châteauvilain (Isère)

L'usine-pensionnat de la Combe (également connue sous le nom des établissements Giraud) de la Combe est située à Chateauvilain sur le plateau des Terres froides, non loin du territoire de la commune des Eparres, au hameau de La Combe. Cette fabrique de tissage fournit de l'emploi à près de 350 ouvrières appartient aux frères Giraud, qui habitent Lyon[18].

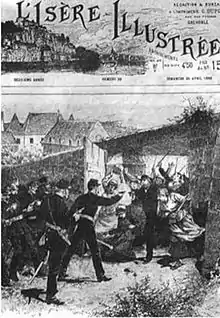

L'entreprise abrite une chapelle construite en 1843, lors de l'achat de l'usine, puis déplacée dans le bâtiment principal en 1885 et ce bâtiment à usage religieux est point de départ de l'affaire liée à une rivalité entre le maire Douillet, républicain, et le curé Guillaud, oncle du directeur et soutenu par les patrons de l'usine. Le préfet prend un arrêté le pour faire fermer définitivement la chapelle, car celle-ci est considérée comme un lieu de culte non autorisé par le gouvernement de la république française qui défend la laïcité. Afin de faire appliquer sa décision, le préfet fait appel à la force publique, soit un peloton de gendarmerie qui intervient sur le site. Une grande confusion entre les forces de l'ordre d'une part et une partie des membres du personnel venus défendre la chapelle s'ensuit et entraînera la mort d'une ouvrière dénommée Henriette Bonnevie, tuée par un tir effectué par un membre de la gendarmerie[19].

La pension d’ouvrières de la Terrasse-sur-Dorlay (Loire)

Les établissements Bouffier, tissages de soieries, créé en 1924 et situés à La Terrasse-sur-Dorlay dans le département de la Loire, présente une originalité dans le domaine de l'hébergement des ouvriers sur un site industriel. Il s'agit d'une villa, transformée en pension de famille à l’usage des ouvrières pupilles de la nation, aménagée de façon plus conviviale que les autres sites industriels identiques. Le pensionnat, géré par une intendante, présente des chambres de un, deux ou quatre lits et il comprend également des salons mis à la disposition des internes. Il existe en outre, un dortoir de six lits pour les plus jeunes et quelques chambres ; deux salles de bains, une lingerie et une chambre de bonne[20].

Notes et références

Notes

- car ces établissements hébergèrent essentiellement des jeunes femmes

- le plus souvent de très jeunes femmes non mariées et sans enfant, plus souples et plus dociles et acceptant de faibles rémunérations

- notamment la concurrence des entreprises suisses et prussiennes

Références

- Site france3-regions.francetvinfo.fr, article de Franck Grassaud, "Théâtre de Bourg : "Les Soyeuses" ou le destin des filles des usines-pensionnats".

- Site fabulgone.com, page "Les Usines-Internats, la condition féminine en 1905".

- Site aouste-a-coeur.com, page "Les couvents soyeux".

- Google Livre "Religion et enfermements (XVIIe-XXe siècles)" de Bernard Delpal, Olivier Faure, éditions presses universitaires de Rennes, 2005.

- Site patrimoine.auvergnerhonealpes.fr, page "Tissage, usine pensionnat Claude-Joseph Bonnet dite Manufacture de soierie C.-J. Bonnet".

- theses.univ-lyon2.fr, thèseid=lyon2.2007.mas_g&part=201682 Site theses.univ-lyon2.fr, page "Les origines : de la fabrique-dortoir à l’usine-internat".

- Site cairn.info, texte de Caroline Douki, "Entre discipline manufacturière, contrôle sexué et protection des femmes" dans Migrations Société 2010/1 (N° 127), pages 87 à 120.

- Site lamarseillaise.fr, article "Dans les usines-internats".

- Site lessor38.fr, article "Bourgoin-Jallieu : sur les traces des usines pensionnat".

- Site theses.univ-lyon2.fr, chapitre "La géographie des usines-internats".

- Site le-pays.fr, page "500 ans de tissage : les Usines-Internats".

- Site patrimoineaurhalpin.org, page "Les usines du val de Brévenne à L’Arbresle (69)".

- Site patrimoines.ain.fr, page "Mémoire ouvrière : Sur les traces des Pensionnaires des soieries Bonnet.

- « Jujurieux - Patrimoine / Les Soieries Bonnet et la filature japonaise : un destin commun », Le Progrès, (lire en ligne, consulté le ).

- site nivolas-vermelle.fr, page "L'usine pensionnat de Boussieu".

- Site monweekendalacapi.fr, page "Ancienne usine-pensionnat au Vernay".

- « Un bâtiment industriel des anciennes usines Ruby de Voiron détruit par les flammes », sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes (consulté le )

- Jérôme Rojon, L’industrialisation du Bas-Dauphiné : le cas du textile (fin XVIIIe siècle à 1914), Université Lumière-Lyon 2, (lire en ligne), « La gestion du personnel »Thèse de doctorat en histoire des sciences sociales.

- « Cléricaux et anticléricaux : l'affaire de Châteauvillain », L'Histoire, no 112, (lire en ligne).

- Site gremmos.fr, page "1924 – Un essai d'internat industriel à La Terrasse-sur-Dorlay.

Annexes

Bibliographie

- Julien François Turgan, Les grandes usines, études industrielles en France et à l'étranger, 1863 (Université d'Oxford).

- Valérie Huss, L'aventure textile en Rhône-Alpes, éditions le dauphiné, 51 pages (chapitre "Les usines-pensionnat, pages 20 et 21) (ISBN 978-2916272559)

- Bernard Delpal, Olivier Faure, Religion et enfermements (XVIIe-XXe siècles), Presses universitaires de Rennes, juillet 2015 (ISBN 978-2-7535-3229-8)

- Collectif, Habiter l'usine, voyage au cœur du logement ouvrier, coédition Somogy éditions d’art, Paris et Département de l’Ain, Bourg-en-Bresse, 2016 (ISBN 978-2-7572-1082-6)

- Nathalie Haran, La Femme sous le Second Empire, éditions Errance, avril 2021 (ISBN 978-2-8777-2925-3)

- Yves Lequin, Les Ouvriers de la région lyonnaise (1848-1914) - Volume 2 (Les intérêts de classe et la République), Presses universitaires de Lyon, août 2021 (ISBN 978-2-7297-0961-7)

Articles connexes

Liens externes

- L'Alpe, revue trimestrielle consacrée aux cultures et aux patrimoines des pays alpins a consacré son numéro 40 du , dénommé « Des usines et des hommes », au travail en usine dans les Alpes. Un chapitre entier (Tissage sous tutelle) est consacré aux usines-pensionnats .

- [Video] Reconstitution du chœur d'une usine-pensionnat interprété pars choristes de Tutt'i Canti (Villefontaine)

- [Video] Nathalie Foron-Dauphin, responsable de la mission départementale d’inventaire et de valorisation des Soieries Bonnet, présente le passé historique de l'usine Bonnet de Jujurieux sur France 3