Urewe

Urewe est le nom d'un site archéologique au Kenya connu grâce aux publications de Mary Leakey en 1948. Elle désigne la phase de l’Âge du fer ancien dans la région des Grands Lacs en Afrique est-centrale, autour du lac Victoria.

| Urewe | |||

| Localisation | |||

|---|---|---|---|

| Pays | |||

| Comté | Siaya | ||

| Matériel archéologique | artéfact, poterie (72 → 476 apr. J.-C.)[1] |

||

| Coordonnées | 0° 02′ 51″ sud, 34° 20′ 15″ est | ||

| Altitude | 1 248 m | ||

| Superficie | ~ 0,01 ha | ||

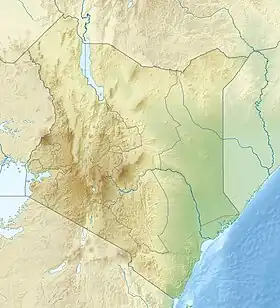

| Géolocalisation sur la carte : golfe de Winam

Géolocalisation sur la carte : Kenya

| |||

| Histoire | |||

| Époque | âge du fer | ||

Chronologie

Cette culture apparaît dans la région à l'époque de la transition entre le IIe et le Ier millénaire av. J.-C. ; elle semble avoir subsisté en quelques endroits jusque tard dans le IIe millénaire. Sa plus large expansion, liée à une importante activité métallurgique du fer, se situe dans les six premiers siècles apr. J.-C., depuis la région du Kivu (République démocratique du Congo) à l’ouest, jusqu’en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, dans le nord-ouest de la Tanzanie, et le sud-ouest du Kenya.

Origines

« La céramique urewe que l'on a datée d'abord de la première moitié du premier millénaire après J.-C., a été découverte associée à des sites métallurgiques appartenant à ce qu'il est convenu d'appeler en Afrique orientale le « premier Âge du fer ». Mais de nouvelles datations ont montré que les débuts de la métallurgie y étaient nettement plus anciens, et l'on s'accorde aujourd'hui à les faire remonter – encore qu'il y ait des dates encore plus hautes – au VIIe siècle av. J.-C., ce qui permet de considérer la tradition urewe comme la culture la plus ancienne de cette région. L'apport des techniques de la métallurgie du fer a d'abord été attribué à la migration vers l'est de Bantouphones venus du Nigeria et du Cameroun : cette thèse est aujourd'hui abandonnée au profit de celle d'une création autochtone du travail du fer[2]. »

La culture

D’emblée la culture urewe apparaît comme pleinement développée, reconnaissable à la présence d’une terre cuite originale, soignée et esthétique et de fourneaux de fonte de fer techniquement hautement sophistiqués. Ni l’un ni l’autre ne seront, selon nos connaissances, sujet à évolution ou changement durant près de 2 000 ans. Seule la céramique montre des variantes locales mineures.

La culture urewe au Rwanda et au Burundi

La céramique urewe est de dimensions modestes, mesurant 30 cm, au maximum 36 cm de haut. Trois formes s’y reconnaissent : le vase, le petit vase, formes à profil en « s » fermées, et l’écuelle, forme ouverte. On y trouve un décor incisé stéréotypé, des lèvre biseautée, un col structuré et hachuré pour assurer la prise, une panse couverte d’une décoration rubanée faite de motifs géométriques incisés, le tout étant complété d’une fossette basale. Le registre décoratif est adapté à la forme du vase et à ses quatre composantes, quelquefois de façon simplifiée sur le petit vase. Il est, en revanche, collé en son ensemble sur l’écuelle, sans tenir compte du nombre de composantes de celle-ci. Une hypothèse est que l’écuelle serait de création plus récente que le vase. Elle se renforce par l’identification, en linguistique de la langue bantoue, d’un nouveau terme, apparaissant vers , signifiant « poêle à frire », qui pourrait être l’indice d’une modification culinaire qui aurait pu accompagner un passage vers un mode de vie plus sédentaire lors de l’installation des locuteurs bantous dans les collines du Rwanda et du Burundi.

Le fourneau de fonte de fer associé à cette céramique se compose d’une cuvette contenant des branches feuillues et des herbes encore vertes, formant un filtre à travers lequel les scories pouvaient s’écouler vers le fond. Au-dessus de la cuvette, était bâtie une cuve conique, sorte de cheminée, obtenue en superposant des rouleaux d’argile humide. La décoration du fourneau, cannelures sur le rouleau supérieur, impressions profondes en croissant ou en « s » sur la paroi externe, rappelle celle du bord et du col de la céramique. Des analyses de résidus de fonte de fer n’ont pas encore renseigné sur le rendement des fourneaux, ni si ceux-ci étaient à la mesure de leur technicité. Minerai de fer et combustible étaient à portée de main. Le mot ubutare, qui signifie « fer », se retrouve encore dans de nombreux lieux-dits. Le couvert arboré a été exploité pour la fabrication de charbon de bois. Celui-ci a toujours, à cet endroit, été fabriqué à partir de bois frais, ce qui rend les datations au radiocarbone relativement fiables.

Environnements privilégiés et activités humaines

L’étude de l’environnement combine l’identification anthracologique des charbons de bois recueillis dans les fourneaux de fonte de fer et dans un foyer ouvert, des analyses palynologiques de tourbes de marécages d’altitude et vallées ainsi que les structures archéologiques ; s'y ajoutent des données phytosociologiques et géomorphologiques. Cela nous apprend que la période d’installation de la culture urewe serait relation avec un refroidissement et un assèchement climatique vers Au Rwanda et au Burundi, les représentants de la culture urewe se sont installés exclusivement dans la région de collines (plateau central) dans la zone d’altitude comprise entre 1 700 m et 1 300 m, sur des sols argileux sur substrat primaire, qui comptent parmi les plus riches d’Afrique. Le paysage vallonné, couvert de savanes arborées (végétation arborescente plus claire sur les pentes, plus dense dans les fonds et sur les crêtes), conjuguait des conditions de vie propices à des activités diverses (température et pluviosité modérées, à l’abri de vecteurs de maladies humaines et animales). Ils auraient vécu de façon plutôt sédentaire, comme fermiers, s’adonnant en partie à l’agriculture des céréales et à l’élevage bovin à petite échelle. Ils ne semblent pas avoir chassé ni pêché pour compléter leur régime alimentaire, comme ce sera la cas à l’Âge du fer récent dans ces régions, et comme c'était déjà le cas à l’Âge du fer ancien, dans les cultures urewe plus à l’est, autour du lac Victoria, influencées peut-être par des contacts avec des communautés transhumantes le long du fossé est-africain.

Les activités humaines combinées, défrichement, fonte de fer, agriculture céréalière… ont engendré une déforestation aux lisières de la grande forêt, qui couvrait naguère la dorsale nord-sud, ainsi que des forêts-galeries, le long des filets d’eau qui dévalaient les pentes. Ce phénomène a provoqué une phase d’érosion majeure, constatée sur la colline de Kabuye, près de Butare, à la suite de leur présence durant près de cinq cents ans sur le site.

La région des collines au Rwanda et au Burundi était probablement aussi un passage privilégié de l’hémisphère nord à l’hémisphère sud en Afrique et aurait ainsi régulièrement connu une surpopulation relative de gens qui fuyaient l’assèchement des régions sahéliennes, ce qui a empêché une régénération des sols. Les effets de l’activité humaine, additionnés à des alternances climatiques sèches et chaudes ont aggravé la dégradation des sols, et ce, jusqu’à nos jours.

Dès le VIIe siècle, l’apparition d'une céramique plus fruste et décorée à la roulette, ainsi que de nouveaux types de fourneaux de fonte de fer, annoncent un changement majeur vers l’Âge du fer récent. Certaines entités de la culture urewe ont néanmoins réussi à survivre par endroits, au moins jusqu'au XIVe siècle.

Chercheurs

Les auteurs et institutions importants liés à la recherche de la culture urewe dans la région des Grands Lacs sont Mary Leakey (publication de la collection Owen en 1948), Jean Hiernaux (fouilles et publications années 1950-1960), Merrick Posnansky (fouilles et publications années 1960-70), D.W. Philipson (synthèse sur l’Âge du fer ancien en Afrique de l'Est en 1976), le British Institute in Eastern Africa, à Nairobi, sous la direction de J.E.G. Sutton (dans le cadre du Bantu Studies Project, fouilles et publications années 1960-70), P.R. Schmidt (fouilles et publications années 1970-80, synthèse 1997), L’équipe Marie-Claude Van Grunderbeek, Émile Roche et Hugues Doutrelepont (fouilles années 1978-1987, publications jusqu’à présent). De nouvelles recherches sur le terrain dans la région des Grands Lacs sont en cours à l’initiative de l'université de Londres, en collaboration avec le British Institute in Eastern Africa.

Notes et références

- Datation par le carbone 14.

- Denise Robert-Chaleix, « Urewe, céramique », Encyclopædia Universalis en ligne (consulté le )

Bibliographie

- Marie-Claude Van Grunderbeek, Émile Roche et Hugues Doutrelepont, « L'Âge du fer ancien au Rwanda et au Burundi. Archéologie et environnement », Journal des africanistes, no 52, , p. 5-58.

- Marie-Claude Van Grunderbeek, Émile Roche et Hugues Doutrelepont, Le Premier Âge du fer au Rwanda et au Burundi : archéologie et environnement, Butare, Rwanda, Institut national de recherche scientifique, .

- Marie-Claude Van Grunderbeek et Émile Roche, « Apports de la palynologie à l'étude du Quaternaire supérieur au Rwanda » (Montpellier (1-3 octobre 1986), IXe symposium de l'APLF), Mémoires et travaux EPHE, Institut de Montpellier, vol. 17 « Palynologie et milieux tropicaux », , p. 111-127.

- Marie-Claude Van Grunderbeek, « Essai d'étude typologique de céramique urewe de la région des collines au Burundi et Rwanda », Azania, Nairobi, Kenya, no 23, , p. 11-55.

- Marie-Claude Van Grunderbeek et Hugues Doutrelepont, « Étude de charbons de bois provenant des sites métallurgiques de l'Âge du fer ancien au Rwanda et au Burundi », PACT, Louvain-la-Neuve, no 22 « Bois et archéologie », , p. 281-295.

- Marie-Claude Van Grunderbeek, « Essai de délimitation chronologique de l'Âge du fer ancien au Burundi, au Rwanda et dans la région des Grands Lacs », Azania, Nairobi, Kenya, no 27, , p. 53-80.

- Marie-Claude Van Grunderbeek, Émile Roche et Hugues Doutrelepont, « Type de fourneau de fonte de fer, associé à la culture urewe (Âge du fer ancien), au Rwanda et au Burundi », dans Jean-Paul Descœudres, Éric Huysecom, Vincent Serneels, Jean-Louis Zimmerman (dir.), The Origins of Iron Metallurgy (Proceedings of the First International Colloquium on the Archaeology of Africa and the Mediterranean Basin, held at The Museum of Natural History in Geneva, 4-7 June 1999), coll. « Mediterranean archaelogy » (no 14), , p. 271-298.

- (en) Marie-Claude Van Grunderbeek et Émile Roche, « Multi-Disciplinary Evidence of Mixed Farming during the Early Iron Age in Rwanda and Burundi », dans Timothy P. Denham, José Iriarte et Luc Vrydaghs (dir.), Rethinking Agriculture. Archaeological en Ethnoarchaeological Perspectives (communication au Congrès archéologie mondial, Washington, 2003), Left Coast Press, inc., .

- (en) Paul Craddock, Ian Freestone, A. Middleton et Marie-Claude Van Grunderbeek, « The Scientific Study of Some Early Iron Age iron Smelting Debris from Rwanda and Burundi, East Africa », Journal of the Historical Metallurgy Society, vol. 41, no 1, , p. 1-14.