Ultracrépidarianisme

L’ultracrépidarianisme est un comportement consistant à donner son avis sur des sujets à propos desquels on n’a pas de compétence crédible ou démontrée. Il peut être rapproché de la cuistrerie.

Étymologie

Ce mot est dérivé de la locution latine Sutor, ne supra crepidam, qui signifie littéralement : « Cordonnier, pas plus haut que la chaussure ! » et équivaut à l’expression moderne « À chacun son métier, les vaches seront bien gardées. »

Ce proverbe vient d’une anecdote racontée par Pline l'Ancien : un cordonnier, entré dans l’atelier d’un peintre pour lui remettre une commande, admirait les œuvres du peintre quand il lui signala une erreur dans la représentation d’une sandale. Le peintre la corrigea. Mais lorsque le cordonnier commença à émettre d’autres critiques, le peintre lui répondit « ne supra crepidam sutor iudicaret » (« un cordonnier ne devrait pas émettre de jugement au-delà de la chaussure »)[1] - [2].

Définition

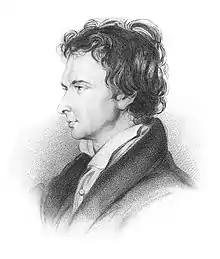

Selon le dictionnaire Orthodidacte, le nom anglais ultracrepidarianism est attesté pour la première fois en 1819 dans un texte de l'écrivain William Hazlitt (1778-1830) à propos du critique littéraire britannique William Gifford (1756-1826). La forme française serait apparue seulement en 2014[2].

L'ultracrépidarianisme consiste à s'exprimer hors de son domaine de compétence. C'est un biais cognitif qui conduit les moins qualifiés dans un domaine à surestimer leur compétence. Il a été étudié à la fin du XXe siècle par les psychologues américains David Dunning (en) et Justin Kruger. Ce biais est connu sous le nom d'« effet Dunning-Kruger ».

L’ultracrépidarianisme peut relever, dans certains cas, de l'utilisation d’un argument d'autorité. Par exemple, la « maladie du Nobel », cas particulier d’ultracrépidarianisme, consiste pour un lauréat du prix Nobel à sortir imprudemment de son champ réel de compétence, au risque de défendre publiquement des théories infondées, voire pseudo-scientifiques.

En période de pandémie

En 2019-2020, la notion connaît un regain d'intérêt avec l'apparition de la Covid-19[3], une maladie initialement peu connue mais rapidement commentée avec assurance par nombre de non-spécialistes, prodigues en opinions et injonctions. Le physicien et philosophe des sciences Étienne Klein a souligné dans plusieurs écrits[4] et interviews[5] cette tendance, naturelle mais accrue dans le contexte de la crise sanitaire, à parler de choses qu'on ne connaît pas plutôt que de reconnaitre son ignorance devant les medias[6], souvent en introduisant le propos par la formule : « Je ne suis pas médecin, mais je pense que… ».

En Belgique, « ultracrépidarianisme » est élu « Mot de l'année 2021 » dans le cadre d'un sondage organisé par Le Soir et la RTBF[7].

Notes et références

- « "Vous avez de ces mots" : {Ultracrépidarianisme}, fallait oser ! », sur Le Soir, (consulté le ).

- Que veut dire le mot ultracrépidarianisme ? Dictionnaire Orthodidacte.

- Nicolas Villain, « Ultracrépidarianisme, biais cognitifs et Covid-19 », Revue de neuropsychologie, 2020/2, p. 216-217, [lire en ligne]

- Étienne Klein, Le goût du vrai, Collection Tracts, Gallimard, 2020, 64 p.

- Étienne Klein, « L'ultracrépidarianisme, l'art de parler de ce qu'on ne connaît pas », Brut, 7 septembre 2020, 3 min 51 s

- Etienne Klein - "Il faut distinguer la recherche et la science …" youtube LCI, 5 août 2020

- « Ultracrépidarianisme » est le nouveau mot de l’année 2021

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Stephen M. Perle, « Quomodocunquize, Ultracrepidarian, Boundary Violation », Dynamic Chiropractic, vol. 24, no 21, (lire en ligne)

- (en) David H. Kaye, « Ultracrepidarianism in Forensic Science: The Hair Evidence Debacle », Washington & Lee Law Review Online, vol. 72, , p. 227-254 (lire en ligne)

- Nicolas Villain, « Ultracrépidarianisme, biais cognitifs et Covid-19 », Revue de neuropsychologie, 2020/2, p. 216-217, [lire en ligne]

Articles connexes

Liens externes

- (en) Art Essay par Hazlitt à propos de William Gifford.

- « Les ultracrépidariens : des personnes qui donnent leur avis sans avoir de connaissances sur le sujet », sur Nos Pensées, .

- « Définition de cuistre », sur Encyclopædia Universalis (consulté le ).