Taytu Betul

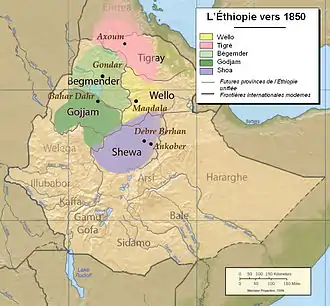

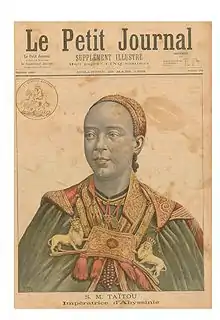

Taytu Betul (ge'ez : ጣይቱ ብጡል), née Wälättä Mikael vers 1851 dans le Semien, près de Tigray, et morte le à Entoto, est une noble éthiopienne. Elle est impératrice (étégé) de l'Empire éthiopien de 1889 à 1913.

| Impératrice d'Éthiopie |

|---|

| Naissance | Province Semien (en) |

|---|---|

| Décès | |

| Nationalité | |

| Activité | |

| Famille | |

| Conjoint |

Menelik II d'Éthiopie (à partir de ) |

Descendant d’une ancienne famille noble du nord de l’Éthiopie, elle reçoit une éducation traditionnelle orthodoxe. Elle étudie également des matières l'enrichissant sur le plan politique, telle que les affaires étrangères, la diplomatie, ce qui est peu fréquent à l'époque pour une femme, en Afrique ou ailleurs. Après de nombreux mariages, Betul épouse en le roi du Choa Sahle Myriam, tout aussi ambitieux qu'elle et qui avait besoin de soutien dans le nord du pays. Ainsi renforcé, Sahle Myriam devient roi des rois d'Éthiopie en 1889 sous le nom Menelik II. Taytu Betul devient alors une des femmes les plus influentes de son époque.

Fine diplomate, Taytu Betul s’oppose farouchement aux desseins coloniaux italiens dans son pays. L’impératrice refuse toute négociation pouvant possiblement entraîner la perte de territoires éthiopiens. A contrario, son époux cherche d'abord le consensus, avant de suivre l'avis de son épouse. Taytu Betul est présente en 1896 lors de la bataille d'Adoua, où les Italiens sont écrasés. Son pouvoir à la cour et auprès de son mari ne fait que s'accroître, bien qu'elle n'ait officiellement aucune responsabilité particulière. Elle effectue de nombreuses actions dont la création de la capitale actuelle de l’Éthiopie, Addis-Abeba. Peu appréciée des rivaux de Menelik et d'une partie du peuple, elle est mise de côté après le décès de son époux. Elle reste une figure marquante de l'histoire éthiopienne[1].

Biographie

Famille

Taytu Betul descend d'une famille Oromos influente dans le nord de l'Abyssinie et revendiquant des liens avec la dynastie salomonide, ainsi qu'avec l'empereur du XVIIe siècle Susneyos. Son père, le ras Betul Haile Maryam, est gouverneur de Semien. Les informations sur la mère de Taytu Betul sont floues : certains auteurs estiment qu'elle est issue de la plèbe, voire une esclave, d'autres la présentent comme une femme de grande importance, « une grande dame de Gondar ». Taytu Betul est la troisième d’une fratrie de quatre enfants, deux frères et deux sœurs, qui arrivent tous à l’âge adulte, fait rare, étant donné la forte mortalité infantile en Ethiopie à cette époque. Taytu Betul reste acclamée comme étant « la Lumière de l’Éthiopie »[1].

Jeunesse et éducation

Taytu naît à Semien, près de Tigray, vers 1851. Elle reçoit une éducation religieuse poussée, comme la plupart des jeunes filles de la noblesse chrétienne locale[2]. Elle étudie également l'amharique, le droit, les affaires internationales et la politique[2]. Taytu Betul est également préparée au mariage très tôt, et son premier mariage a lieu dès ses 10 ans avec un officier de l’empereur Téwodros II. Les informations sur sa jeunesse et son adolescence restent cependant rares[3].

Son premier mari est emprisonné lors d’une campagne militaire. Taytu Betul se marie donc une seconde fois, avec le « dejazmach » Taklé Guiorguis[3], dont elle se sépare afin d’épouser un homme plus riche et plus puissant. Ce nouveau mariage échoue après qu'elle ait poussé son mari à se révolter contre Yohannes IV. Le complot découvert, elle est obligée d'accepter un mariage de moins grand prestige avec un simple soldat. Après ces quatre mariages peu concluants, Taytu épouse un sous-officier de Sahle Maryam, négus du Choa, puis l'officier Fitaorari Zekargatchou, beau-frère de Sahle Maryam. Un dernier mariage avec le ras Ouoldié lui permet faire la connaissance du négus. Taytu Betul connaît donc plusieurs mariages avant de rencontrer et d’épouser le futur empereur.

Mariage avec Sahle Maryam

Lorsque Taytu Betul rencontre Sahle Maryam, le dirigeant du Choa, le mariage de celui-ci avec sa première femme, la princesse Altash, fille de l’empereur Téwodros II, est terminé[4]. Il est épris alors de la courtisane Bafana, vite évincée par l’arrivée de Taytu Betul, célèbre pour ses doigts fins et son teint clair lié à sa descendance oromos. Taytu Betul et Sahle Maryam se marient en avril 1883[4].

Ce mariage unit deux personnes aux ambitions fortes et possédant des atouts complémentaires pour leurs accessions au pouvoir impérial. Le grand sens politique et les talents de dirigeante de Taytu sont complétés par un atout géopolitique. En effet, la famille de la future impératrice dispose d’un appui dans le nord, lieu d'origine des deux précédents empereurs, Téwodros II et Yohannes IV[5] : les habitants du nord étaient donc favorisés en ce qui concernait l'accession au trône. Elle amène au mariage également une grande richesse par le biais de terres agricoles et de pâturages, ainsi qu'un vaste réseau d'échanges économiques grâce à ses parents. Sahle Maryam venant du sud, ce mariage avec Taytu lui apporte une légitimité locale.

De son côté, Taytu Betul fait preuve d'une grande ambition politique et voit en ce mariage un moyen d'accéder sous peu au pouvoir impérial[5]. Roi du Choa, Sahle Maryam revendique en effet le trône éthiopien grâce à l'une de ses lignées remontant officiellement au roi Salomon et la reine de Saba, atout nécessaire selon le Kebra Nagast, un recueil de tradition et de lois éthiopiennes[6]. Taytu Betul sait par ailleurs qu'outre ses atouts matériels, sa grande intelligence et son esprit vif en politique lui permettrait d'aider son époux à atteindre son but, pour qu'elle-même joue ensuite un rôle dans la gestion du pays.

Cette union est donc un acte mûrement réfléchi des deux côtés.

L'impératrice et la colonisation de l’Éthiopie

Taytu Betul face aux Italiens

Dans un contexte plus international, la nouvelle impératrice s’implique fortement dans le refus du colonialisme européen. Cette fin du XIXe siècle est celle de l'expansion coloniale tous azimuts en Afrique[7]. Taytu Betul se démarque par sa réticence envers les Européens et les mesures qu'elle fait prendre à son époux contre les empiétements de souveraineté revendiqués par les légations étrangères. L’impératrice mène la faction anti-européenne, qui s’oppose à la tentative de collaboration de l’empereur Ménélik II avec les Européens[8]. L’impératrice soutient une action armée contre les Italiens et le renvoi des Européens du territoire. Cependant, bien qu’elle n’ait aucune sympathie envers les Européens, allant jusqu’à dire qu’elle ne pouvait supporter leurs odeurs, Taytu Betul invitait les Européens à des événements royaux, tout en restant méfiante de ceux-ci[9]. Le seul avantage qu’elle leur trouvait était la situation des femmes en Europe.

.jpg.webp)

Le radicalisme de son épouse et les actions belliqueuses des Italiens conduisent Menelik à dénoncer en 1893 le traité de Wuchale qu'il avait signé quatre ans plus tôt, celui-ci comportant des différences de taille entre les versions amhariques et la version italienne, qui faisait de son empire un protectorat italien. Le , ses troupes défont les Italiens à Adoua, dans le Tigray. Différentes sources suggèrent la présence de Taytu Betul sur le champ de bataille d’Adoua, sans que la question soit tranchée. Le pari du couple impérial, qui avait tout misé sur cette victoire, est gagnant : après la bataille d'Adoua, ils acquièrent une légitimité incontestée et apparaissent aux yeux des Européens comme les leaders à respecter d'un État africain moderne exempté du « devoir de colonisation »[10].

Son implication dans la politique de Ménélik II

Taytu Betul s’implique fortement dans la politique de Ménélik II. Ne possédant pas le titre de régente, l’impératrice (étégé) n’avait théoriquement aucun droit politique[11]. Les contemporains soulignent cependant sa forte implication, et la décrivent parfois comme une femme obstinée, voulant à tout prix le pouvoir. Le médecin Paul Merab (en), proche du couple impérial, la décrit ainsi[11] : « L’impératrice est forte intelligente, fort éveillée sur les choses de l’Europe ¬(…), elle prend part à toutes les affaires du pays : les questions internationales l’intéressent au plus haut point. Elle a une vision intuitive et nette de la réalité des choses (…) Taitou a toujours été la conseillère écoutée de son mari. Ménélik ne donnait pas une signature sans la consulter ». Il ajoute en 1907 : « Elle n’a cessé, depuis dix-huit ans qu’elle a été admise sur le trône, de se montrer à tous instants, femme de tête et femme d’action[12]. »

L'importance de Taytu Betul se retrouve notamment dans les nominations aux charges importantes du gouvernement, où sa famille est très privilégiée, népotisme qui lui vaut l'inimitié d'aristocrates issus d'autres régions qu'elle, en particulier la noblesse choane[13]. De plus, l’impératrice dirige la cour avec une politique essentiellement nationale[14]. En effet, elle s’intéressait activement à la vie de la capitale, Addis Abeba, nouvellement créée par ses soins et ceux de son mari[15]. Grâce à son influence, la capitale devient un lieu de justice et de largesses royales. L’impératrice favorise également le théâtre qui est pour elle un des lieux essentiels pour la représentation impériale de son pouvoir politique[16]. Taytu Betul aide également son mari à se débarrasser et à lutter contre les différents complots que ses rivaux fomentant[17].

Faute d'archives et de témoignages précis, il est cependant difficile de connaître le rôle exact de l'impératrice[17]. Toujours est-il que ses agissements dérangent et de nombreuses accusations et rumeurs voient le jour, provenant des légations étrangères pour certaines, mais également d’une partie de son peuple. Ces rumeurs portent sur le caractère de l’impératrice, jugée dure et avare[17]. Taytu Betul est aussi mal aimée que Ménélik II est aimé. Taytu Betul se démarque cependant par sa force de caractère et son ingéniosité politique à une époque où les femmes n’étaient pas les bienvenues dans cette sphère. Elle a su s’imposer dans un milieu essentiellement réservé aux hommes.

Sa chute après la mort de l'empereur

Les rumeurs et la réputation négative de Taytu ne diminuent pas : lorsque Ménélik II tombe malade, elles s’amplifient, insinuant qu’elle souhaitait la mort de l'empereur. Merab écrit : « Et depuis qu’il est tombé malade, elle est littéralement la maîtresse du pays sur politique extérieure aussi bien qu’intérieure[13]. » Cependant, ces sources sont infondées et contredites par certains[18]. Taytu Betul est en effet progressivement écartée du pouvoir avant même que son époux ne décède.

Après le décès de Menelik, elle se retire au palais royal d'Entoto. Son petit-fils Lidj Iyasou, devenu empereur sous le nom Iyasou V, est déposé en , la noblesse et l'église n'acceptant pas qu'un musulman dirige le pays[19]. Zewditou, fille de Ménélik II avec une autre compagne, lui succède. En apprenant cette nouvelle, Taytu, qui s'était retirée au palais royal d'Entoto, aurait prononcé ces mots « Alors ils ont couronné une femme et ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi ». Cela semble confirmer les rumeurs selon lesquelles Taytu Betul voulait devenir « reine des rois »[20].

La nouvelle impératrice semble respecter Taytu et l'invite à la rejoindre à Addis-Abeba, ce que Taytu refuse, mais Zewditou vient tout de même rendre hommage à l'étégé à Entotto[20]. Peu de temps après, Taytu demande à retourner à Gondar pour y finir ses jours, volonté refusée par le pouvoir. Elle meurt trois mois plus tard, le [21]. À sa mort le , des funérailles de trois jours sont organisées en grande pompe par Zewditou pour célébrer le souvenir de Taytu Betul [21]. Elle est enterrée au côté de son mari Ménélik II dans le monastère Taeka Negest Ba'eta Le Mariam à Addis Abeba[22].

Mémoire et Héritage

Après sa mort

Taytu Betul est pendant un temps considérée comme une impératrice autoritaire et xénophobe, notamment par les puissances européennes, une analyse que déplore Chris Prouty. Selon l'historienne américain, Taytu se montre raisonnable dans sa méfiance des Européens qui sont en train, petit à petit, de coloniser toute l'Afrique[22]. C'est en partie cette méfiance qui permet à l'Éthiopie, après la victoire d'Adoua, de rester la seule nation africaine ayant gagné une guerre de colonisation. L’Éthiopie intègre la Société des Nations dans l'entre-deux-guerres, mais est envahie par l'Italie de Benito Mussolini sans que la communauté internationale ne réagisse[23]. Aux États-Unis, la victoire de l’Éthiopie face aux pouvoirs coloniaux européens est célébrée par le mouvement la Harlem Renaissance, notamment en 1910 par l'artiste Meta Vaux Warrick Fuller avec sa sculpture Ethiopia Awakening.

De nos jours

De nos jours, Taytu Betul est toujours un nom connu des Italiens, à travers diverses expressions comme « Pour qui elle se prend ? La reine Taytu » (Ma chi si crede di essere quella là, la regina Taitù?) ou encore « Elle est comme la princesse Taytu », cette dernière expression utilisée pour décrire une femme jugée trop autoritaire envers son mari[23], que l'on retrouve jusque dans des livres pour enfants[22]. Taytu Betul a fait forte impression aux Italiens à la bataille d'Adoua, et après cette défaite, des rumeurs commencent à circuler en Italie, disant que l'impératrice avait castré des soldats italiens morts ou blessés après la bataille[24]. Cette obsession pour Taytu explique peut-être pourquoi son nom et sa figure restent très présents dans l'imaginaire collectif italien. En 1974, le designer italien Emilio Bergamin a même appelé Taitù une collection de vaisselle toujours produite en 2020[22].

Enfin, dans son propre pays, Taytu Betul est aujourd'hui encore honorée comme une grande impératrice et une grande dirigeante, même si elle n'était en théorie que l'épouse du réel dirigeant, son mari, l'empereur Ménélik II. Elle est notamment très appréciée et reconnue par la communauté chrétienne de l’Éthiopie, ayant fait de nombreux dons à travers sa vie à l'Église orthodoxe éthiopienne, notamment pour financer des pèlerinages vers Jérusalem[25]. Une maison portant son nom existe d'ailleurs toujours dans la Ville Sainte. Cinquante après sa mort, elle est commémorée en Ethiopie à travers une série de timbres à la mémoire des grandes femmes de l'histoire éthiopienne[22]. Elle y figure aux côtés de Zewditou, qui lui succède, l'impératrice Hélène, l'impératrice Mentewab et la reine de Saba[22].

Notes et références

- « Taytu Betul, chef de guerre et « Lumière » de l’Éthiopie – Jeune Afrique », sur JeuneAfrique.com, (consulté le )

- Ofcansky et Shinn 2004, p. 384.

- Pascal 2000, p. 20.

- Pascal 2000, p. 22.

- Jonas 2011, p. 19.

- Jonas 2011, p. 20.

- Pascal 2000, p. 80.

- Jonas 2011, p. 2.

- Pascal 2000, p. 81.

- Jonas 2011, p. 321.

- Pascal 2000, p. 163.

- Pascal 2000, p. 182.

- Pascal 2000, p. 200.

- Pascal 2000, p. 175.

- Jonas 2011, p. 324.

- Jonas 2011, p. 325.

- Pascal 2000, p. 164.

- Pascal 2000, p. 178.

- Prouty 1996, p. 345.

- Prouty 1996, p. 323.

- Prouty 1996, p. 346.

- Prouty 1996, p. 349.

- Prouty 1996, p. 347.

- Piconne 2008, p. 18.

- Prouty 1996, p. 246.

Annexes

Bibliographie

- Elodie Descamps, « Taytul Betul, chef de guerre et "lumière" de l’Éthiopie », Jeune Afrique, (lire en ligne).

- (en) Raymond Jonas, The Battle of Adwa : African Victory in the Age of Empire, United States of America, Harvard University Press, .

.

. - (en) Thomas P. Ofcansky et David H. Shinn, Historical Dictionary of Ethiopia, Scarecrow Press, .

.

. - Alaba Onajin et Dhiara Fasya, « Taitu Betul : l'avénement d'une Etege », sur UNESCO, .

- Alexandra Pascal, Taytu et Zäwditu, impératrices d'Ethiopie (mémoire de maîtrise en histoire dirigé par Colette Dubois), Aix-en-Provence, Université d'Aix-Marseille I, .

.

. - (en) Chris Prouty, Empress Taytu and Menilek II : Ethiopia, 1883-1910, Trenton, Red Sea or Ravens Educational and Development Services, .

.

.