Tadorne de Corée

Tadorna cristata • Tadorne huppé

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embr. | Vertebrata |

| Classe | Aves |

| Ordre | Anseriformes |

| Famille | Anatidae |

| Genre | Tadorna |

- Pseudotadorna cristata Kuroda, 1917 (protonyme)

- ? Tadorna casarca ×Querquedula falcata Sclater, 1890

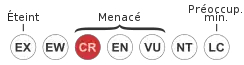

CR D :

En danger critique

[1]

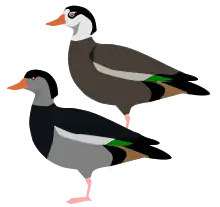

Le Tadorne de Corée (Tadorna cristata), aussi appelé tadorne huppé, est une espèce d'oiseaux aquatiques de la famille des Anatidae. Ce canard est gravement menacé et considéré comme éteint par certains. Le mâle a la calotte, la poitrine, les rémiges primaires et la queue de couleur noir verdâtre, tandis que le reste de sa tête, le menton et la gorge sont brun-noir. Le ventre du mâle, les sous-caudales et les flancs sont gris foncé avec des stries noires. Les couvertures alaires supérieures sont blanches et il a un miroir d'un vert iridescent. La femelle a un cercle oculaire blanc et une crête noire. Elle a la face, le menton, la gorge, le cou et les couvertures alaires supérieures blancs, et le corps est brun foncé avec des stries blanches. Les deux sexes possèdent une touffe de plumes vertes distinctive qui dépasse de la tête.

Le Tadorne de Corée a été très rarement vu, et de ce fait on connaît très peu cet oiseau. Il se reproduit en Corée et en Russie orientale et il est probablement une espèce relique qui devait avoir une répartition plus grande dans les temps préhistoriques. Le Tadorne de Corée n'a pas été aperçu avec certitude depuis 1964, et certains considèrent cette espèce comme éteinte. Des observations occasionnelles ont tout de même été signalées, un certain nombre provenant des zones humides intérieures de la Chine. En raison des informations persistantes faisant état de survie de l'espèce, il est considéré comme « en danger critique d'extinction » par l'Union internationale pour la conservation de la nature.

Description

Le Tadorne de Corée présente un fort dimorphisme sexuel. Le mâle a la calotte, la poitrine, les primaires et la queue de couleur noir verdâtre, tandis que le reste de sa tête, son menton et sa gorge sont noir brunâtre[2] - [3]. Le ventre du mâle, les sous-caudales et les flancs sont gris foncé avec des stries noires. Les couvertures supérieures des ailes sont blanches, alors que le miroir est d'un vert iridescent. La femelle a un grand cercle oculaire blanc, la crête noire, la tête blanche ainsi que son menton, sa gorge, son cou et ses couvertures alaires supérieures. Elle a aussi un corps brun foncé avec des stries blanches lui donnant un aspect vermiculé[2] - [3]. Mâles et femelles ont une touffe de plumes vertes qui dépasse de la tête[3] et l'espèce est parfois appelée « tadorne huppé »[4] - [5]. Le Tadorne de Corée mesure environ 63 à 71 centimètres de long, soit légèrement plus grand qu'un Canard colvert (Anas platyrhynchos)[2] ; l'aile pliée mesure 31 à 32 centimètres[3]. Le bec et les pattes sont roses, mais celles de la femelle sont plus pâles que celles du mâle[6]. Le bec du mâle possède une petite boule à sa base[7]. Le plumage des individus immatures est inconnu[2].

Écologie et comportement

Peu de choses sont connues des habitudes de vie du Tadorne de Corée. On le pense migrateur, se reproduisant en Sibérie et descendant vers le sud, en Corée, dans le Sud de la Russie et au Japon pour hiverner[2]. Le Tadorne de Corée doit se nourrir de végétation aquatique, de cultures agricoles, d'algues, d'invertébrés comme des mollusques ou des crustacés, de charognes et d'ordures[2] - [8]. Il est possible que ce tadorne s'alimente de nuit[9]. Bien qu'aucun nid n'ait été décrit, les espèces proches de tadornes nichent dans des terriers et des cavités, et il a également été suggéré que cette espèce puisse nicher dans les cavités des arbres[9]. La saison de reproduction doit s'étaler de mai à juillet, et la femelle pond probablement moins de dix œufs qu'elle couve seule[9]. Le Tadorne de Corée a été observé se déplaçant en groupes de deux à huit oiseaux[8].

Répartition et habitat

Des spécimens du Tadorne de Corée ont été collectés près de Vladivostok en Russie et près de Busan et Gunsan en Corée[2]. Il est possible que l'espèce se reproduise dans l'Extrême-Orient russe, dans le Nord de la Corée du Nord et dans le Nord-Est de la Chine, et hiverne dans le Sud du Japon, le Sud-Ouest de la Corée et le long de la côte est de la Chine, au sud jusqu'à Shanghai[9]. Le Tadorne de Corée devait historiquement avoir une aire de répartition plus vaste[10].

Cette espèce doit vivre dans une grande variété d'habitats humides ou d'eau profonde à différentes altitudes[2]. Bien que tous les individus aient été collectés sur la côte, en particulier près des embouchures, il y a eu un certain nombre de signalements provenant des zones humides intérieures dans le nord-est de la Chine[8]. Il a été supposé que cette espèce pouvait se reproduire dans les zones montagneuses éloignées de l'eau ou sur les lacs volcaniques[11] - [3].

Taxinomie et systématique

Le premier Tadorne de Corée connu de la science moderne est collecté en avril 1877 près de Vladivostok, en Russie[7]. Il n'est toutefois décrit qu'en 1890, par le zoologiste britannique Philip Lutley Sclater qui considère le spécimen comme un possible hybride entre le Tadorne casarca (Tadorna ferruginea) et le Canard à faucilles (Anas falcata)[7] - [12]. Vers 1913, un couple est collecté en Corée, et le mâle est présenté à l'ornithologue japonais Nagamichi Kuroda[13]. Celui-ci note que le plumage des spécimens n'est pas complètement intermédiaire entre les espèces comme le suggérait Sclater[7]. Une autre femelle est récoltée et remise en 1916 à Kuroda qui conclut que l'oiseau n'est manifestement pas un hybride et le décrit sous le protonyme de Pseudotadorna cristata en 1917[7] - [13] - [14]. La femelle de 1916 est désignée comme holotype et conservée avec le mâle dans la collection de Kuroda[15]. Dans la famille des anatidés, cette espèce est alors considérée par Kuroda comme suffisamment distincte pour mériter son propre genre[13], mais elle est désormais placée dans le genre Tadorna, qui comprend six autres espèces de tadornes de l'Ancien Monde[6]. Le nom du genre vient du mot celte tadorne et signifie « sauvagine bigarrée »[16]. L'épithète spécifique, cristata, vient directement du mot latin pour désigner les aigrettes de l'oiseau[6].

Le Tadorne de Corée et l'Homme

Relations avec l'humain

Ce canard était capturé en Corée et exporté vers le Japon entre 1716 et 1736 pour l'aviculture[7] - [6]. Des oiseaux sont ainsi attrapés pour l'aviculture au Japon, au moins jusqu'en 1854[6]. L'oiseau est d'ailleurs dépeint dans le Kanbun-Kinpu, une œuvre japonaise sur l'aviculture[17]. On trouve également la représentation d'un canard d'apparence similaire sur de vieilles tapisseries chinoises[2]. Kuroda affirme que les chasseurs japonais chassent toujours l'espèce en Corée dans les années 1920[7]. Seuls trois spécimens existent dans les musées. Le seul spécimen mâle est conservé avec une femelle, l'holotype, dans la collection de Kuroda à l'institut d'ornithologie de Yamashina, de Tokyo[14] - [8] - [18]. Le mâle a été recueilli à l'embouchure du Kum en 1913 ou en 1914, et la femelle a été récoltée près de Busan en décembre 1916[13]. Le spécimen femelle décrit par Philip Lutley Sclater, recueilli par le lieutenant F. Irmininger près de Vladivostok en avril 1877, a été présenté en 1894 par la Zoological Society of London et est aujourd'hui conservé au Musée national du Danemark à Copenhague[17] - [18]. Deux autres spécimens sont connus pour avoir existé, même si les deux ont été perdus. Il s'agit du couple capturé en 1913 et présenté à Kuroda : ces oiseaux ont été donnés à un ami de la personne les ayant collectés, et ils ont disparu par la suite[7]. Autour de 1900, un chasseur chinois avait offert un spécimen à un professeur de l'Université de Pékin, mais le professeur, ne se rendant pas compte de la rareté de l'oiseau, s'en était débarrassé[7]. En 1991, le Tadorne de Corée apparaît sur un timbre-poste mongol[19].

Menaces et conservation

Le Tadorne de Corée n'a jamais été très abondant dans les temps modernes, même si l'on pense qu'il a pu être plus répandu historiquement, en raison de sa présence dans l'aviculture japonaise[7]. L'espèce est seulement connue à partir d'une poignée d'observations et a été seulement aperçue depuis la capture d'une femelle en 1916 à Busan, en Corée du Sud[20]. En 1943, cet oiseau était signalé dans le Nord du Chungcheong, et on imagine alors que l'espèce a pu survivre[2]. Un groupe de trois oiseaux, deux femelles et un mâle, est repéré par deux étudiants russes en 1964 dans les îles Rimski-Korsakov près de Vladivostok avec un petit groupe de Canards arlequins (Histrionicus histrionicus)[7] - [2]. En 1971, le Tadorne de Corée est signalé sur la côte nord-est de la Corée du Nord, et en 1985 deux spécimens sont signalés dans l'Est de la Russie[8]. Il y a cependant de sérieux doutes quant à l'exactitude du signalement de 1971[11]. Une étude de 2008 menée par des chasseurs chinois a abouti à un certain nombre d'observations non confirmées dans le Nord-Est de la Chine. Par exemple, un travailleur forestier chinois aurait affirmé qu'il avait mangé deux de ces canards en 1984 sans savoir à quelle espèce ils appartenaient[8]. Il existe également des signalements non confirmés d'une vingtaine de Tadornes de Corée dans la région Dashanbao du Yunnan, bien que beaucoup pensent que ce groupe était constitué de Tadornes casarca mal identifiés[9]. On estime que, si l'espèce survit, il existe probablement moins de cinquante individus[11]. L'Union internationale pour la conservation de la nature le considère ainsi comme « en danger critique d'extinction »[1].

Cette espèce est menacée d'extinction en raison du recul de son habitat, de la chasse et de la capture excessive[2]. Dans une tentative de rassembler les signalements concernant cette espèce et de sensibiliser les chasseurs pour éviter qu'ils ne consomment cette espèce, 300 000 tracts ont été distribués en Russie, au Japon, en Chine, en Corée du Sud et en Corée du Nord en 1983, le seul retour étant le signalement de l'enregistrement en Corée du Nord de 1971[11] - [9]. 15 000 dépliants ont été distribués dans le Nord de la Chine en 1985 et 1991. Bien que cette initiative ait conduit à la récolte de quatre-vingt-deux autres rapports de l'espèce, les enquêtes de suivi dans la région n'ont pas mené à la moindre observation de l'oiseau[8].

Dans plusieurs des zones où il a été historiquement signalé, l'habitat potentiel du Tadorne de Corée est menacé de destruction par le projet d'aménagement du fleuve Tumen, appelé Greater Tumen Initiative (GTI), anciennement nommé Tumen River Area Development Project (TRADP), qui prévoit la construction d'infrastructures permettant aux bateaux de ne plus avoir à contourner la péninsule coréenne[11].

Annexes

Bibliographie

- (en) Oliver L. Austin et Nagahisa Kuroda, « Birds of Japan: Their Status and Distribution », Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College, vol. 109, no 4, (lire en ligne)

- (en) Walton Beacham, The Official World Wildlife Fund Guide to Extinct Species of Modern Times, vol. 1, Beacham Publishing, (ISBN 0-933833-40-7), p. 88–90

- (en) BirdLife International, Threatened birds of Asia : the BirdLife International red data book, Cambridge, BirdLife International, (ISBN 0-946888-44-2)

- (en) Errol Fuller, Extinct Birds, New York, Rainbird Publishing Group, , 256 p. (ISBN 0-8160-1833-2)

- (en) Errol Fuller, Extinct Birds, Comstock, , 2e éd. (1re éd. 1987), 398 p. (ISBN 0-8014-3954-X)

- (en) Paul A. Johnsgard, Ducks, Geese, and Swans of the World, Lincoln, Nebraska, University of Nebraska Press, (ISBN 0-8032-0953-3)

- (en) Janet (ed.) Kear, Ducks, Geese and Swans : General chapters, species accounts, vol. 1 : Anhima to Salvadorina, Oxford, Oxford University Press, , 908 p. (ISBN 0-19-861008-4, lire en ligne)

- (en) E. Nowak, « The crested shelduck, Tadorna cristata (Kuroda, 1917) - A species threatened with extinction (summary of information and a proposal for its conservation) », Bonner zoologische Beitrage, vol. 34, nos 1–3, , p. 235–271

- (en) Steve Madge et Hilary Burn, Waterfowl : an Identification Guide to the Ducks, Geese, and Swans of the World, Londres, Christopher Helm, (ISBN 0-395-46727-6)

- (en) Ajit Kumar Mukherjee, « Some Avian Exhibits That Recall the Past », The Calcutta Review, Calcutta, University of Calcutta, vol. 111, no 1, , p. 67–74 (lire en ligne)

- (en) Sidney Dillon Ripley, A Paddling of Ducks, New York, Harcourt, Brace and Company, , 1re éd.

Références taxinomiques

- (en) Référence Congrès ornithologique international : (consulté le )

- (en) Référence Zoonomen Nomenclature Resource (Alan P. Peterson) : Tadorna cristata dans Anseriformes (consulté le )

- (en) Référence Catalogue of Life : Tadorna cristata (Kuroda, 1917) (consulté le )

- (fr+en) Référence Avibase : Tadorna cristata (+ répartition) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Tadorna cristata (Kuroda, 1917) (consulté le )

Liens externes

- (en) Référence UICN : espèce Tadorna cristata (Kuroda, 1917) (consulté le )

- (en) Référence Animal Diversity Web : Tadorna cristata (consulté le )

- (fr) Référence CITES : taxon Tadorna cristata (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le )

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Crested Shelduck » (voir la liste des auteurs).

- Union internationale pour la conservation de la nature

- Beacham (1997)

- Madge et Burn (1988), p. 166-167

- (fr) Bernhard Grzimek et Maurice Fontaine, Le Monde animal en 13 volumes, t. VII : Oiseaux 1, , chap. XIII (« Les Anatinés (Canards) »), p. 300, 325

- Avibase

- Kear (2005), p. 439-441

- Fuller (1987), p. 54-55

- (en) United Nations Environment Programme, « Crested Shelduck – Tadorna cristata », sur World Conservation Monitoring Centre Species Information (consulté le )

- (en) BirdLife International, Threatened birds of Asia - Crested Shelduck Tadorna cristata, (lire en ligne), p. 399–552

- Nowak (1983)

- (en) « Crested Shelduck - BirdLife Species Factsheet », BirdLife International (consulté le )

- Johnsgard (1978), p. 124

- Austin et Kuroda (1953)

- Ripley, 1957, pp. 104, 132–133

- Fuller (2001), p. 96-97

- Kear (2005), p. 420

- Mukherjee (1971), p. 71

- (ja) « -カンムリツクシガモ », Yamashina Institute for Ornithology, (consulté le )

- (en) Kjell Scharning, « Crested Shelduck » (consulté le )

- (en) N.C. Heywood, « Extinction: Korean Crested Shelduck », sur Bird Extinction Map, (consulté le )