Tabinshwehti

Tabinshwehti (birman တပင်ရွှေထီး; MLCTS=ta. bang hrwe hti: ; API : /dəbɪ̀ɴ ʃwè tʰí/; – ; parfois transcrit Tabinshweti) fut le second roi de la Dynastie Taungû de Birmanie et le fondateur du Second Empire birman.

Tabinshwehti succéda à son père Mingyinyo en 1530. Il lança à partir de 1535 une série de campagnes militaires qui lui permirent de réunifier la plus grande partie de la Birmanie et ne furent interrompues que par son assassinat en 1550.

Son beau-frère Kyaw Htin Nawrata, qui lui succéda sous le nom de Bayinnaung, poursuivit la même politique, amenant le Second Empire birman à son extension maximale.

Pégou (1535–1538)

Entre 1535 et 1538, Tabinshwehti lança depuis Taungû 4 expéditions militaires vers le sud, contre les Môns du royaume de Pégou. Ce royaume dominait la Basse-Birmanie, qu'il avait unifiée sous Rajadhirat (règne 1384–1421). Tabinshwehti s'empara d'abord de la partie occidentale du delta autour de Bassein, puis il renforça son armée et attaqua directement Pégou, qui tomba en 1538.

Plusieurs facteurs permettent d'expliquer cette guerre. D'une part, Pégou était une ville riche, grâce à son important commerce maritime[1]. Taungû s'y approvisionnait en textiles et en sel[2], ce qui ne lui laissait rien ignorer de cette richesse.

Un second facteur était le péril Shan : La confédération des princes Shan avait conquis Ava en 1527, puis Prome, à l'ouest de Taungû, en 1532, juste après le couronnement de Tabinshwehti. Taungû était donc le seul bastion birman subsistant, et l'objectif suivant des Shans. Conquérir Pégou permettait à Tabinshwehti d'augmenter ses ressources, aussi bien en hommes qu'en bêtes et en matériel. Il était ainsi mieux capable de faire face à la menace venue du Nord[3].

Pour plus de sécurité, il transféra sa capitale à Pégou dès 1539.

Prome (1540)

Tabinshwehti envoya son général en chef et beau-frère, le futur roi Bayinnaung, contre Prome, où s'était réfugié le roi Môn de Pégou Takayutpi (règne 1526-1538).

Au cours de la Bataille de Naung Yo, Bayinnaung affronta une force supérieure massée de l'autre côté d'une rivière. Après avoir traversé sur un pont de bateaux (sur des radeaux, dans une autre version), il ordonna la destruction de celui-ci. Cette action était destinée à aiguillonner ses troupes, désormais privées de retraite. Il négligea aussi un message de Tabinshwehti, qui lui ordonnait d'attendre l'arrivée du reste de l'armée. Bayinnaung lui répondit qu'il avait déjà attaqué et défait l'ennemi. À ceux qui le critiquaient à ce sujet, il aurait répondu que s'ils étaient vaincus, ils mourraient, et que cette faute n'aurait donc pas d'importance[4].

Tabinshwehti ne put prendre Prome, qui était défendue par d'épaisses murailles et soutenue par les Shans d'Ava, mais quand Takayutpi mourut, beaucoup de ses fidèles se rallièrent à lui. Tabinshwehti augmenta encore ses forces en engageant des mercenaires de diverses nationalités, dont des musulmans et des Portugais. Il aurait eu jusqu'à 700 Portugais sous ses ordres[5].

Martaban (1541–1542)

Le port de Martaban fut difficile à conquérir, car il était défendu par des soldats portugais. Du côté de la terre, il possédait d'importantes fortifications, et sur mer 7 navires portugais commandés par Paulo Seixas. Tabinshwehti mit le siège devant la ville et exigea une reddition complète. Martaban essaya d'acheter le mercenaire portugais Joano Cayeyro, qu'il avait engagé, mais en vain. Finalement, Tabinshwehti utilisa des brûlots pour incendier ou écarter les navires portugais. Un radeau armé d'arquebuses et canons fut transporté sur la rivière en face des fortifications. Les murailles furent nettoyées de leur défenseurs et un assaut final fut lancé, sept mois après le début du siège[6]. L'écrivain portugais Fernão Mendes Pinto rapporte en détail les pillages et exécutions qui se seraient déroulés à cette occasion[7].

Prome et la Haute-Birmanie (1542–1545)

Après une cérémonie de couronnement et des offrandes à la Pagode Shwedagon en 1541, Tabinshwehti conduisit une nouvelle expédition vers le Nord. Les premiers assauts contre Prome furent des échecs[8]. Prome appela à son secours les Shans d'Ava et l'Arakan. Des forces thaï arrivèrent, mais Bayinnaung les rencontra et les défit avant qu'elles pussent atteindre la ville.

Le siège de Prome traîna jusqu'à la saison des pluies : Tabinshwehti ordonna à ses troupes de planter du riz et fit venir des renforts et des provisions de Basse-Birmanie[9]. Les troupes venant de l'Arakan par voie terrestre tombèrent dans une embuscade de Bayinnaung, et l'ensemble se replia. Après cinq mois de siège, la famine causa des défections à Prome, dont les défenses ne résistèrent pas à un assaut général. Le sac de la ville et le châtiment de ses habitants sont également décrits en détail par Fernão Mendes Pinto[10].

En 1544, la confédération Shans lança une contre-attaque sous les ordres de Hkonmaing, mais Tabinshwehti la repoussa et poursuivit vers le nord, prenant Pagan et Salin, où il laissa une garnison[11]. Au lieu d'essayer de récupérer Ava, il se tourna ensuite vers l'Ouest et vers l'Est, contre les royaumes côtiers d'Arakan et d'Ayutthaya.

Arakan (1546–1547)

Les souverains de Sandoway, au sud de l'Arakan, avaient juré fidélité à Tabinshwehti s'il les aidait à conquérir le trône d'Arakan. Cependant les fortifications de la capitale Mrauk U, construites avec l'aide des portugais, étaient conçues pour décourager la tactique habituelle d'attaque frontale. Durant le siège de la ville, ses dirigeants, aidés par des moines, réussirent à convaincre Tabinshwehti de lever le siège et de retourner à Pégou[12].

Ayutthaya (1548)

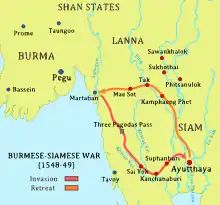

Pendant que Tabinshwehti était en campagne en Arakan, le Royaume d'Ayutthaya avait organisé des raids contre Tavoy, dans le Tenasserim. Tabinshwehti ordonna au gouverneur de Martaban de reprendre le Tenasserim et en 1548, il mena lui-même une grande armée d'invasion par le Col des Trois Pagodes pour attaquer Ayutthaya.

La reine Sri Suriyothai en personne participa à la bataille contre les forces birmanes. Face à des fortifications importantes et à des mercenaires portugais à Ayutthaya même, Tabinshwehti décida de détourner son armée vers le Nord et d'attaquer des villes plus faibles comme Kamphaeng Phet, Sukhothai et Phitsanulok[13].

Pendant cette guerre, les Môns se relevaient en Basse-Birmanie, et à son retour, Tabinshwehti fut assassiné par des môns de sa propre cour (1550). Il s'ensuivit une courte période de domination mône avant que Bayinnaung ait fini de reconquérir le royaume de son beau-frère[14].

Postérité

- Un des premiers romans modernes publiés en birman au début du XXe siècle, Tabinshwehti Wuttu Daw Gyi, est consacré à son règne.

- La campagne militaire birmane contre les communistes en 1962 fut nommée "Opération Tabinshwehti".

- Son invasion d'Ayutthaya est un des éléments importants du film thaï de 2001 Suriyothai (le scénario a bénéficié de l'aide de l'historien thaï Sunait Chutintaranond).

Bibliographie (en anglais)

- Charney, Michael Walter (1998). "Rise of a Mainland Trading State: Rahkaing Under the Early Mrauk-U Kings, c. 1430-1603." Journal of Burma Studies 3: 1-34.

- Charney, Michael W. "Where Jambudipa and Islamdom Converged: Religious Change and the Emergence of Buddhist Communalism in Early Modern Arakan (Fifteenth to Nineteenth Centuries)." Ph.D. dissertation, Ann Arbor: University of Michigan, 1999.

- Fernquest, Jon (2005b) Min-gyi-nyo, the Shan Invasions of Ava(1524-27), and the *Beginnings of Expansionary Warfare in Toungoo Burma: 1486-1539., SOAS Bulletin of Burma Research 3.2 Autumn.

- Harvey, G.E. (1925) History of Burma from the Earliest Times to 10 March 1824, The Beginning of the English Conquest, London: Longmans, Green and Co.

- Kala, U. 1959-1961. Mahayazawinkyi [The great chronicles]. 3 vols. Burma Research Society, Burmese text series no. 5. vol. 1 (1959) and vol. 2 (1960), edited by Saya Pwa, vol. 3 (1961), edited by Saya U Khine Soe. Rangoon: Hanthawaddy Press. (Kala I, 1959; Kala II, 1960; Kala III, 1961)

- Leider, Jacques Pierre. (1998) "Le Royaume D'Arakan (Birmanie): Son Histoire Politique Entre le Debut du XV et la Fin du XVII Siecle," PhD dissertation, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris.

- Lieberman, Victor B. (1980) "Europeans, Trade, and the Unification of Burma, c. 1540-1620," Oriens Extremus 27 (1980):203-226.

- Pinto, Fernão Mendes. 1989. The travels of Mendes Pinto. Translated and edited by Rebecca. D. Catz. Chicago: University of Chicago Press.

- Shorto (tr.) (no date) Unpublished typescript translation of p. 34-44, 61-264 of Phra Candakanto (ed.) Nidana Ramadhipati-katha (or as on binding Rajawamsa Dhammaceti Mahapitakadhara), authorship attributed to Bannyadala (c. 1518-1572), Pak Lat, Siam, 1912.

- Surakiat, Pamaree (2005) "Thai-Burmese Warfare during the Sixteenth Century and the Growth of the First Toungoo Empire." Journal of the Siam Society 93: 69-100.

- Surakiat, Pamaree (2006) "The Changing Nature of Conflict between Burma and Siam as seen from the growth and development of Burmese states from the 16th to the 19th centuries." ARI Working Paper, No. 64, March 2006,

Notes

- (Harvey, 1925, 153; Lieberman, 1980, 209; Surakiat, 2006, 17; 2005, 87)

- (Lieberman 1984, 209, citing UK III, p. 111)

- (Fernquest, 2005, 106)

- (Harvey, 1925, 154-155; U Kala II p. 173, ch. 168)

- (Lieberman, 1980, 209-210)

- (Harvey, 1925, 155-157; Lieberman, 1980, 212-213)

- (Pinto, 1989, 314-325)

- (UKII:177-178)

- (UKII:179)

- (1989, 328-333)

- (Harvey, 1925, 157-158; Shorto, n.d., 46; UKII:179- 181)

- (Harvey, 1925, 158; Lieberman, 1980, 213; Charney, 1998, 15; Leider, 1998, 144-159)

- (Surakiat, 2005, 79-80; Harvey, 1925, 158-160; Lieberman, 1980, 213)

- (Shorto, 50-60; Pinto, U Kala, Harvey, 1925, 160-162)