Témiscaming

Témiscaming est une ville du Québec située dans la municipalité régionale de comté de Témiscamingue de la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue[2]. La municipalité est membre de la Fédération des Villages-relais du Québec.

| Témiscaming | |||||

Panorama de Témiscaming | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Province | |||||

| Région | Abitibi-Témiscamingue | ||||

| Subdivision régionale | Témiscamingue | ||||

| Statut municipal | Ville | ||||

| Maire Mandat |

Yves Ouellet 2017-2021 |

||||

| Code postal | J0Z 3R0 | ||||

| Constitution | |||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Témiscaminois, oise | ||||

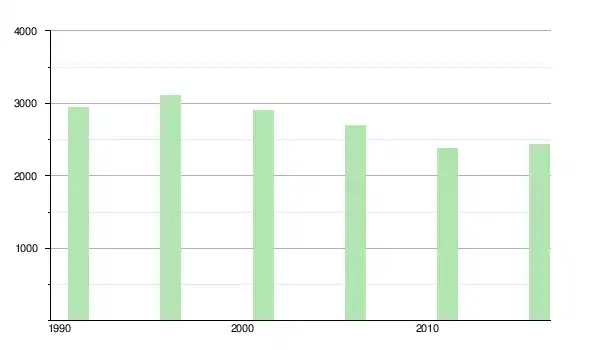

| Population | 2 431 hab.[1] (2016) | ||||

| Densité | 3,4 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 43′ 00″ nord, 79° 06′ 00″ ouest | ||||

| Superficie | 71 476 ha = 714,76 km2 | ||||

| Divers | |||||

| Code géographique | 85005 | ||||

| Devise | Vive la Forêt | ||||

| Localisation | |||||

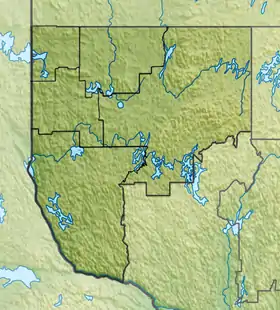

| Géolocalisation sur la carte : Abitibi-Témiscamingue

Géolocalisation sur la carte : Abitibi-Témiscamingue

Géolocalisation sur la carte : Québec

Géolocalisation sur la carte : Canada

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | Site officiel | ||||

Toponymie

Son nom vient de sa proximité du lac Témiscamingue dont le nom remonte à l'algonquin tim, « profond » et kami, « étendue d'eau », auquel on a adjoint le locatif -ing, « dans »[3].

Géographie

La ville de Témiscaming est située dans la partie sud de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, dans l'extrême ouest du Québec, au bord de la rivière des Outaouais qui sépare l'Ontario du Québec. Elle est reliée par route au reste de l'Abitibi-Témiscamingue, vers le nord, par la route 101, mais pour rejoindre le sud du Québec il faut passer par l'Ontario (en prenant la route 63). Témiscaming a une élévation de près de 200 m par rapport au niveau de la mer. Par ailleurs, cette ville et Ville-Marie détiennent le record de chaleur enregistré au Québec (40 °C durant l'été de 1921), malgré leur situation géographique.

Municipalités limitrophes

|

Laniel |  | ||

| N | Kipawa, Les Lacs-du-Témiscamingue | |||

| O Témiscaming E | ||||

| S | ||||

Histoire

Les plans de la ville ont été conçus en 1917 par Thomas Adams, le plus grand urbaniste canadien de l'époque[4]. Ces plans s'inscrivent dans le Mouvement Cité-jardin répandu sur les cinq continents.

Chronologie

- 1888 : Fondation de la municipalité de Témiscaming.

- 1920 : La municipalité de Témiscaming devient la ville de Kipawa.

- 1921 : La ville de Kipawa devient la ville de Témiscaming.

- 1980 : Création de la municipalité de Létang à partir de territoires non organisés.

- : Création de la nouvelle ville de Témiscaming par la fusion de l'ancienne ville et de la municipalité de Létang.

La genèse de Témiscaming

Quand la Riordon Pulp & Paper Company décide de racheter la scierie de John Lumsden en 1918 pour y installer un moulin de pâte à papier, l’exploitation forestière va déjà bon train depuis la moitié du XIXe siècle. En 1885, 40 chantiers emploient 2 000 bûcherons. En 1900, c’est plus de 5 000, qui alimentent en bois plus d’une dizaine de scieries dont celle d’Alex Lumsden (le père de John) installée sur le site actuel de la ville de Témiscaming. La Riordon met à profit une combinaison de facteurs favorables au développement d’un tel moulin : une abondance de bois en provenance des chantiers d’Abitibi et du Témiscamingue; un vaste réseau hydrographique qui permet d’acheminer par flottaison les billots par la rivière Kinojévis, la rivière Outaouais supérieur, le lac Simard et le lac des Quinze, d’une part, et le lac Kipawa d’autre part vers le lac Témiscamingue; la présence d’un barrage et d’une petite centrale hydroélectrique; l’existence d’une voie ferrée pour transporter personnel et matériaux[5].

Le ruisseau Gordon

En 1883, trois marchands de bois, Alex Lumsden, J.R. Booth et Alex Gordon ont fait creuser une dérivation de 15 km, l’actuel ruisseau Gordon, pour faire descendre plus directement les billots du lac Kipawa vers le lac Témiscamingue où ils ont érigé une scierie en 1888 et fondé la municipalité de Témiscaming, un village d’une trentaine de bâtiments en bois[5](p. 179-180).

La voie ferrée

Dès 1880, la Société de colonisation du Témiscamingue a fait construire une voie ferrée artisanale le long de la rivière des Outaouais pour contourner une série de rapides, ce qui facilite le transport des colons vers le lac Témiscamingue où des bateaux à vapeur les prennent en charge. Le Canadien Pacifique reprend la ligne en 1990 et la remplace par une voie ferrée standard qui reliera directement Mattawa à Kipawa (1917), puis Kipawa à Angliers (1923)[5](p. 170 ; 176-77).

La construction du moulin de pâte à papier et de la ville de Témiscaming

La construction de la ville et du moulin par la compagnie Riordon débute en 1918, supervisée par un ingénieur norvégien immigré au Canada en 1903, Carl Busch Thorne, vice-président et directeur technique. Les anciens bâtiments de la municipalité sont détruits et remplacés par des bâtiments en dur. La nouvelle ville est conçue selon le modèle de Cité-jardin alors en vogue en Europe par l’architecte écossais Thomas Adams. En 1920, elle compte 54 maisons selon quatre catégories : cadres et dirigeants, main-d’œuvre spécialisée, assistants, ouvriers non spécialisés. La Riordon demeure propriétaire des maisons et contrôle toutes les activités de la ville y compris la mairie[5](p. 182-183)[6].

Le barrage Lumsden

Le vieux barrage en bois au sommet de la ville est remplacé par un barrage en ciment plus haut, associé à une usine d’épuration en 1919. Deux grosses conduites amènent l’eau par gravité, la première à la ville et à la centrale électrique, la deuxième au moulin[5] (p. 184)[7].

La Canadian International Paper

Aux prises avec des circonstances économiques difficiles dès 1921, la Riordon vend toutes ses installations à la Canadian International Paper en 1925. Celle-ci vend la centrale l’année suivante à la Gatineau Power Company. La CIP augmente la superficie de ses concessions forestières très loin vers l’est jusqu’au réservoir Dozois, allongeant du même coup son circuit de flottage du bois sur plus de 500 kilomètres. Avec plus de 12 000 km2 de concessions, 4 536 000 m3 de bois et une production de plus de 100 000 tonnes de pâte à papier, l’usine devient le plus gros employeur du secteur forestier en Abitibi-Témiscamingue en 1948, avec 882 travailleurs. La CIP rénove et construit de nouveaux logements pour une population qui atteint près de 3 000 habitants en 1951[8].

La CIP demeure propriétaire de la ville et contrôle le système public jusqu’en 1958, période à partir de laquelle elle commence à se départir de certaines de ses institutions et à vendre des maisons à leurs occupants. Témiscaming reste cependant une ville mono-industrielle, isolée du reste du Témiscamingue, majoritairement bilingue en raison de sa proximité avec l’Ontario[9] - [10].

Tembec

En 1972, la CIP décide de fermer son usine de Témiscaming, laissant une ville désemparée. D’anciens dirigeants de l’entreprise, le syndicat des travailleurs du papier, la communauté locale, les gouvernements fédéral et provincial investissent pour racheter et moderniser les installations de la CIP. La compagnie Tembec devient rapidement un modèle de gestion participative. Au cours des décennies subséquentes, Tembec diversifie ses productions (contreplaqués, fibres) et acquiert d’autres entreprises e Ontario et aux États-Unis[11] - [12].

Rayonier

Cette dernière est achetée en 2017 par la compagnie américaine Matériaux avancés Rayonier qui se spécialise dans la production de cellulose de haute pureté, de pâte à haut rendement et du carton couché[13] - [14].

Construction de l'usine de la Kipawa Co. Ltd., 1919

Usine de Tembec 2006

L'usine Rayonier 2022

La gare et la voie ferrée en 1979

Le barrage Lumsden et l'usine d'épuration

La conduite d'eau vers l'usine

Démographie

Administration

Les élections municipales se font en bloc pour le maire et les six conseillers[17].

| Témiscaming Maires depuis 2001 | |||

| Élection | Maire | Qualité | Résultat |

|---|---|---|---|

| 2001 | Philippe Barette | Voir | |

| 2005 | Voir | ||

| 2009 | Voir | ||

| 2013 | Nicole Rochon | Voir | |

| 2017 | Yves Ouellet | Voir | |

| Élection partielle en italique Depuis 2005, les élections sont simultanées dans toutes les municipalités québécoises | |||

Tourisme

Gare de Témiscaming

Classée au patrimoine culturel du Québec depuis 2012, la gare de Témiscaming héberge le bureau d'accueil touristique et un musée présentant le patrimoine architectural et industriel de la ville, les événements marquants de l’histoire de la ville et des opérations forestières au Témiscamingue, ainsi qu’une exposition sur la fermeture houleuse de l’usine par la CIP et la création de Tembec.

Fontaine de Venise

Au croisement du chemin Kipawa et de la rue Outlook, on trouve une fontaine importée d’Italie et offerte à la ville en 1930 par Carl Busch Thorne, vice-président de la Riordon Pulp and Paper Company et superviseur de la construction du moulin à pâtes et de la ville avant de diriger l’usine pour la CIP. Haute de 4 mètres, surmontée d’un Neptune et ornée de figures mythologiques et de danseuses en bronze, la fontaine vénitienne en marbre rose ornait jadis la cour d'une vieille famille aristocratique romaine[19].

Parc Frank Dottori

Un joli parc dédié à Frank Dottori, l’ancien dirigeant de la CIP à l’origine de la création de Tembec, et à sa femme Eileen borde la rivière des Outaouais entre la route 101 en amont du pont barrage qui sépare le Québec et l’Ontario.

Parc Philippe Barette

Les 28 ans d'implication en politique municipale de Philippe Barette, dont 20 à titre de maire, ont été soulignées par la municipalité de Témiscaming en donnant son nom à un parc[20]. M. Barette a également été préfet de la MRC de Témiscamingue de 1997 à 2005.

Sentier pédestre des chutes Gordon

Un sentier cyclable de plus d’un kilomètre emprunte l’ancien parcours de la voie ferrée depuis la gare jusqu’à l’avenue Murer alors qu’un sentier pédestre aménagé suit au plus près les cascades et les chutes du ruisseau Gordon.

Parc national d’Opémican

Situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Témiscaming, l’ancien poste relais de l’Upper Ottawa Improvement Company fait maintenant partie du parc national d'Opémican, créé en . Le bâtiment principal du poste a été restauré et présente l’histoire de la drave au Témiscamingue.

La gare de Témiscaming

La fontaine de Venise

Le parc Frank Dottori

Le ruisseau Gordon

Le site de la pointe Opémican en 1979

Rivière des Outaouais

Notes et références

- Recensement du Canada, 2016

- Répertoire des municipalités : Ville de Témiscaming (Témiscamingue) sur le site des Affaires municipales, régions et occupation du territoire.

- Toponymie : Témiscaming

- Fortier, Robert, 1959- et Centre canadien d'architecture., Villes industrielles planifiées, Boréal, (ISBN 9782890527478, OCLC 35886892, lire en ligne)

- Marc Riopel, L’ouverture et le développement du Témiscamingue : 1885-1930. In Odette Vincent (dir.). Histoire de l’Abitibi-Témiscamingue., Québec, Institut québécois de recherche sur la culture (IQRC), , 763 p. (ISBN 2-89224-251-7), p. 170-184

- « Le site généalogique de la famille Riordon » (consulté le )

- « Barrage Lumsden » (consulté le )

- Maurice Asselin et Benoît-Beaudry Gourd, Les plans de colonisation et la consolidation du monde rural : 1930-1950. In Odette Vincent (dir.). Histoire de l’Abitibi-Témiscamingue., Québec, Institut québécois de recherche sur la culture (IQRC), , 763 p. (ISBN 2-89224-251-7), p. 270-271, 281

- Odette Vincent, Vivre à la frontière : les premières institutions. In Odette Vincent (dir.). Histoire de l’Abitibi-Témiscamingue., Québec, Institut québécois de recherche sur la culture (IQRC), , 763 p. (ISBN 2-89224-251-7), p. 347-348

- Clément Mercier et Jean-Pierre Marquis, La population et son territoire : des mondes en mutation. In Odette Vincent (dir.). Histoire de l’Abitibi-Témiscamingue., Québec, Institut québécois de recherche sur la culture (IQRC), , 763 p. (ISBN 2-89224-251-7), p. 502

- Cécile Sabourin, De territoire exploité à région : les activités économiques à partir de 1950. In Odette Vincent (dir.). Histoire de l’Abitibi-Témiscamingue., Québec, Institut québécois de recherche sur la culture (IQRC), , 763 p. (ISBN 2-89224-251-7), p. 451

- Clément Mercier et Jean-Pierre Marquis, Vie politique, mouvements sociaux et conscience régionale. In Odette Vincent (dir.). Histoire de l’Abitibi-Témiscamingue., Québec, Institut québécois de recherche sur la culture (IQRC), , 763 p. (ISBN 2-89224-251-7), p. 630

- Jean-Philippe Décarie, « La fin de l'aventure Tembec » (consulté le )

- « Rayonier, Usine Témiscaming » (consulté le )

- « Statistique Canada - Profils des communautés de 2006 - Témiscaming, V » (consulté le )

- « Statistique Canada - Profils des communautés de 2016 - Témiscaming, V » (consulté le )

- « Liste des municipalités divisées en districts électoraux », sur DGEQ (consulté en )

- Archives des résultats des élections municipales

- « La fontaine de Venise »

- « Maire pendant 20 ans, Philippe Barette donne son nom à un parc », sur www.lecitoyenrouynlasarre.com (consulté le )

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :