Sultanat d'Adal

Le sultanat d'Adal (en afar : Qadal Saltanata, en arabe : سلطنة عدل) est un ancien État afar et somalien de la Corne de l'Afrique, qui a existé de 1435 à 1577

سلطنة عدل

1415–1577

|

| Statut | Sultanat |

|---|---|

| Dirigeant | Sultan, imam |

| Capitale |

Zeilah (1415-1420) Däkär (1420-1520) Harar (1520-1577) Aussa (1577-1577)[1] |

| Langue(s) | Somali,Afar |

| Religion | Islam |

| 1435 | Établissement du sultanat à Zeilah |

|---|---|

| 1415-1429 | Guerres contre Yeshaq Ier d'Éthiopie |

| 1520 | Déplacement de la capitale à Harar |

| 1529-1543 | Guerre adalo-éthiopienne |

| 1577 | Installation du Sultanat à Assayta, Harar devient indépendante. |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Formé à partir du petit émirat de Zeilah (du clan Dir), créé en 1415 au détriment de l'Éthiopie, il a à partir de 1435 pour capitale Däkär, près de Harar.

Son histoire est marquée par les guerres contre l'Éthiopie, par les règnes de Muhammad ibn Azhar ad-Din (1488-1518), puis par la régence d'Ahmed Ibn Ibrahim Al-Ghazi (1527-1543) et de Nur Ibn al-Wazir (1543-1567).

Géographie

Le sultanat était situé sur les territoires actuels de Djibouti, du nord de la Somalie, du sud de l'Érythrée et de l'Éthiopie, prenant la suite du sultanat d'Ifat.

Histoire

Guerres entre Ifat et l'Éthiopie (1415-1424)

En 1415, l’empereur d'Éthiopie Yeshaq Ier, vainqueur du sultan d’Ifat Sa'ad ad-Din II, s'empare du port de Zeilah. Les dix fils du sultan (mort) se réfugient au Yémen[2].

En 1424, ils attaquent l’Éthiopie. L’un d’eux s’empare de la capitale Jédaya[Zeilah ?] et envoie en déportation un grand nombre d’Éthiopiens[3].

Le sultanat d'Adal de 1435 à 1488

À partir de 1435, la dynastie Walashma s'installe à Däkär (Dakkèr), près de Harar. Ses membres portent désormais le titre de « sultan d'Adal ».

La région connaît une épidémie de peste en 1434-1436[4].

Le [5], le roi d'Éthiopie Zara Yacoub vainc le sultan Badlay à Gomit.

Muhammad, fils de Badlay, lui succède avec le titre de roi. Il négocie une trêve avec Baéda-Maryam, fils de Zara Yacoub, contre le versement d'un tribut[6].

Vers 1471, les musulmans de l’Adal, Afars et Somalis, menés par l'imam afar, lancent une guerre sainte contre l’Éthiopie. Ils sont d'abord vaincus[4].

À la mort de Muhammad le , son fils Ibrahim règne seulement jusqu'au . Son frère Shams ad-Din le remplace.

En 1480, les troupes du nouveau roi d'Éthiopie Eskender dévastent Däkär, mais elles sont taillées en pièces par les musulmans à leur retour.

Le conflit reste latent. Le négus intervient peut-être contre les razzias du gouverneur de Zeilah[6].

Shams ad-Din est assassiné en avril/mai 1487 et remplacé par un usurpateur, Ibrahim, tué peu après[6].

Le règne de Muhammad ibn Azhar ad-Din (1488-1518)

Celui-ci règne ensuite jusqu'en 1518. Il fait la paix avec le roi d'Éthiopie Naod, mais l’émir fanatique de Harar, Mahfouz, profite des moments de jeûne imposés par l’Église copte pour lancer des raids contre les Éthiopiens.

En 1516, renforcé par des troupes et un étendard venus d’Arabie, il lance une expédition contre le Fatajar. Dawit II lui tend une embuscade et le tue en juillet 1517, puis envahit l’Adal où il détruit le palais du sultan au moment où la flotte portugaise de Lope Soares prend Zeilah et brûle la ville.

L'assassinat du sultan Muhammad en 1518 plonge l'Adal dans l'anarchie.

Le règne d'Abu Bakr

En juillet/août 1520, le sultan Abu Bakr, fils de Muhammad, transfère sa capitale de Däkär à Harar[6].

Avec l'aide du garad Abun ibn Adash, il rétablit l’ordre dans le royaume. En 1525, il le tue parce qu'il s'oppose à sa politique de conciliation avec les chrétiens[7].

Un des partisans d'Abun, l’imam Ahmed Ibn Ibrahim Al-Ghazi, devient le chef de l'opposition au sultan. Son mariage avec une fille de Mahfouz lui assure le soutien des extrémistes religieux. En 1526, renforcé par ses premières victoires sur les Éthiopiens, il élimine Abu Bakr, qu'il remplace par son frère Umar Din, et prend le titre d'imam[6]. De fait, le pouvoir est détenu par Ahmed.

La régence d'Ahmed Al-Ghazi (1526-1543)

En 1527, Ahmed Al-Ghazi refuse de payer le tribut à Dawit II, déclenchant les hostilités de la guerre adalo-éthiopienne.

Attaqué par l’armée éthiopienne du gouverneur du Bali, Ahmed la défait aussitôt, puis reforme ses troupes avec la masse des Somalis fanatisés et lance la guerre sainte en 1529. En mars, il remporte une bataille à Sembera Kure, mais ne peut avancer à cause de la défection de ses troupes.

Il reprend l'offensive en 1531 avec une armée mieux organisée. En deux ans, il s'empare des trois quarts de l'Éthiopie, atteignant la côte du Tigré en 1535.

Dawit II, traqué, fait appel aux Portugais, qui débarquent 400 hommes à Massaoua en juillet 1541. Éthiopiens et Portugais battent les troupes d'Ahmed Al-Ghazi en grâce à leurs armes à feu[7].

Celui-ci se replie, puis renforcé par 900 mousquetaires et dix canons reçus du pacha des Turcs de Zabid au Yémen, il reprend l'offensive et met les Portugais en déroute le à la bataille de Wofla. Mais le , ses troupes sont surprises et décimées par l’empereur Gelawdéwos d'Éthiopie à la bataille de Wayna Daga, près du lac Tana, où il est lui-même tué. Privés de leur chef, ses soldats se dispersent et sont taillés en pièces dans leur fuite vers l’Adal.

La régence de Nur ibn al-Wazir (1543-1567)

Nur ibn al-Wazir Mujahid, son neveu, prend le titre d'émir, encouragé par sa veuve, Bati Del Wambara qui lui promet le mariage en cas de victoire[4].

En 1550-1551, Harar est mise à sac par les Éthiopiens en réplique à ses premières attaques[8]. Nur ibn al-Wazir subit les attaques des Oromos, qui profitent de l'affaiblissement des deux antagonistes après la guerre, et doit fortifier Harar[9].

En 1559, il envahit le Fatajar. Le roi Gelawdéwos d'Éthiopie est battu et tué le , à la bataille de Fatagar (en).

Nur ibn al-Wazir Mujahid meurt de la peste en 1567.

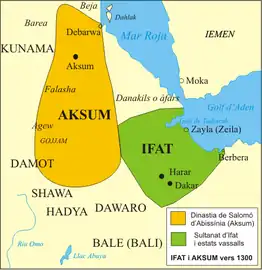

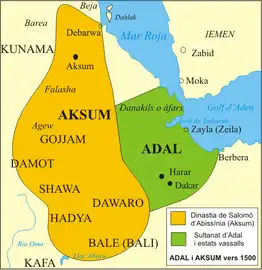

Cartes

Notes et références

- Mordechai Abir, Ethiopia and the Red Sea, Routledge (lire en ligne), p. 139.

- Richard Pankhurst, The Ethiopian borderlands: essays in regional history from ancient times to the end of the 18th century, The Red Sea Press, 1997] (ISBN 978-0-932415-19-6), voir en ligne sur Google Livres.

- Jean Doresse, L'empire du Prêtre-Jean, voir en ligne sur Google Livres.

- Didier Morin, Poésie traditionnelle des Afars, Peeters Publishers, 1997 (ISBN 978-90-6831-989-7), voir en ligne sur Google Livres.

- J. Christoph Bürgel, Marianne Chenou, Der Islam im Spiegel zeitgenössischer Literatur der islamischen Welt : Vorträge eines internationalen Symposiums an der Universität Bern, 11.-14. Juli 1983, Université de Berne, Michael Glünz, Marguerite Reut, Brill Archive, 1985 (ISBN 90-04-08311-1), voir en ligne sur Google Livres.

- Joseph Cuoq, L'Islam en Éthiopie des origines au XVIe siècle, Nouvelles éditions latines, 1981 (ISBN 978-2-7233-0111-4), voir en ligne sur Google Livres.

- Anqasa Amin, Brill Archive, voir en ligne sur Google Livres.

- Martijn Theodoor Houtsma, E.J. Brill's first encyclopaedia of Islam, 1913-1936, Brill, 1987 (ISBN 978-90-04-08265-6), voir en ligne sur Google Livres.

- Berhanou Abebe, Histoire de l'Éthiopie d'Axoum à la révolution, https://books.google.fr/books?id=iPPOqqHz2AwC&pg=PA53 voir en ligne sur Google Livres.

Voir aussi

Bibliographie

- Amélie Chekroun, Le « Futuh al-Habasa » : écriture de l'histoire, guerre et société dans le Bar Sa'ad ad-din (Éthiopie, XVIe siècle), thèse d'histoire sous la direction de Bertrand Hirsch, Université Paris-I, 2013, 482 p., voir en ligne sur TEL.

- Joseph Cuoq, L'Islam en Éthiopie des origines au XVIe siècle, Nouvelles Éditions latines, 1981, 288 p.

- Hervé Pennec, Des jésuites au royaume du prêtre Jean (Éthiopie), Paris, Centre culturel Calouste Gulbenkian, 2003, 372 p.

Articles connexes

- Sultanat d'Ifat (1285-1415)

- Histoire de l'Éthiopie

- Histoire de la Somalie

- Guerre adalo-éthiopienne (1527-1543), João Bermudes

- Ahmed Ibn Ibrahim Al-Ghazi (1507-1543) dit Le Gaucher (Gragne) ou Le Conquérant

- Migrations Oromo (en), documentées par Abba Bahrey en 1593

- Imamat d'Aussa (vers 1600-1750, capitale Assayta)

- Sultanat d'Aoussa, Awsa (1734-1936)

- Afars

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

.svg.png.webp)