Stift (Strasbourg)

Le Stift – ou Collège Saint-Guillaume[1] – est un établissement protestant luthérien de Strasbourg, héritier du Collegium Wilhelmitanum fondé au XVIe siècle au moment de la Réforme pour permettre aux étudiants démunis d'étudier la théologie. De nos jours, il sert principalement de foyer et de restaurant universitaire. Ouvert en priorité aux étudiants de la faculté de théologie protestante de Strasbourg, il accueille aussi des étudiants « engagés » de tous cursus et toutes religions[2]. Les biens du Stift sont gérés par la fondation Saint-Guillaume, elle-même administrée par le chapitre de Saint-Thomas. Le Stift désigne également à présent le bâtiment du XVIIIe siècle dans lequel il se trouve, appartenant au chapitre, au 1a et 1b quai Saint-Thomas, et qui abrite aussi la Médiathèque protestante de Strasbourg.

| Stift (Strasbourg) | ||

Le bâtiment du quai Saint-Thomas. Le Stift occupe principalement l'aile droite. | ||

| Présentation | ||

|---|---|---|

| Géographie | ||

| Pays | ||

| Coordonnées | 48° 34′ 45″ nord, 7° 44′ 44″ est | |

| Géolocalisation sur la carte : Strasbourg

| ||

Le Stift a pour devise Benedictus benedictat sanctificet servet (« Que celui qui a été béni, bénisse, sanctifie et serve[2]. »).

Histoire

Réforme et pédagogie

Le mouvement réformateur des années 1520 ne s’exprime pas seulement au plan de la théologie ou par les changements cultuels, mais aussi par l’attention portée aux écoles. À peine arrivé à Strasbourg, Bucer, bientôt suivi par Capiton et Hédion, donne des cours de théologie[3]. À partir de 1526, des cours de philologie classique, de mathématiques, de géographie et de rhétorique, de droit et d’hébreu sont mis en place[4]. Par ailleurs, en 1524, deux écoles latines privées sont ouvertes par d’anciens religieux[5].

Mais encore fallait-il assurer l’accueil des élèves et soutenir ceux qui n’avaient pas les moyens de se payer des études. Certains en étaient réduits à mendier, dans une cité où la vie était chère. Dès avant la Réforme, la ville avait attribué des aides à des élèves pauvres, doués et méritants. La sécularisation de la plupart des 14 couvents, en particulier celle du couvent dominicain de Saint-Marc, allait dégager de nouveaux moyens auxquels s’ajoutèrent divers testaments. Il ne fallait pas seulement soutenir les élèves pauvres de Strasbourg, mais aussi ceux, de plus en plus nombreux, venus d’ailleurs. Un commerçant d’Isny, Peter Buffler, offre en 1533 une bourse de 30 florins pour cinq ou six jeunes désireux d’étudier à Strasbourg, à condition que les villes de Constance, Lindau, Isny et Memmingen fassent de même. La ville de Strasbourg devait offrir des locaux adéquats. C’est ainsi qu’un premier collège voit le jour, installé dans l’ancien couvent des dominicains, d’où le nom de « Collège des prédicateurs[6] ». Le succès est tel qu’un autre collège payant et réservé aux Strasbourgeois est créé : le Paedagogium, mais il est bientôt réuni avec le premier. Les élèves et étudiants ainsi regroupés font soit des études de théologie, soit d’autres études. À l’intérieur du Collège et sous la direction d’un précepteur (« pédagogue »), divers exercices contribuent à la formation des élèves. Entre eux, les élèves doivent parler le latin. Le Collège des prédicateurs disparaît au temps de la Guerre de Trente Ans.

Le Collège Saint-Guillaume

La création de la Haute École en 1538 renforce l’attrait exercé par la ville pour toujours plus d’élèves et d’étudiants, pas toujours fortunés. Un besoin grandissant de pasteurs se fait sentir. D’où la création d’un Collège destiné exclusivement à ceux qui veulent entreprendre des études de théologie et qui n’en ont pas les moyens. Les scolarques, c’est-à-dire les membres du Magistrat de la ville chargés des écoles, peuvent disposer des locaux du couvent Saint-Guillaume, du nom de l’ordre des guillemites (Wilhelmiten), fondé sans doute au XIIe siècle, auquel un Mullenheim, de retour de croisade, avait attribué au XIIIe siècle une petite église à Strasbourg[7]. Au début des années trente du XVIe siècle, les derniers guillemites quittent le couvent, le prieur garde le droit d’y séjourner jusqu’en 1540. Dès 1539, des écoliers pauvres, venus de l’extérieur et qui gagnent leur vie en chantant aux offices et en mendiant, s’y sont établis. Mais c’est en 1543-1544 que le Collège proprement dit est mis en place[8]. Il est prévu d’accueillir douze élèves ou étudiants pauvres venus de l’extérieur et douze élèves strasbourgeois, après un examen préalable pour vérifier leur aptitude à entreprendre des études. L’hôpital fournit des draps qui s’ajoutent au mobilier en place. Les pasteurs sollicitent des personnes pour des dons hebdomadaires. Trois couvents féminins toujours en place et d’autres institutions catholiques apportent leur aide. Les épouses de Hédion et de Zell – Catherine Zell – s’occupent de l’aménagement des diverses pièces. Une Hausmutter, bénévole pour un temps, propose ses services.

À côté des étudiants en théologie, le Collège accueille aussi des élèves des quatre classes supérieures de la Haute École qui voulaient entreprendre par la suite des études de théologie, et des élèves plus jeunes. À la tête du Collège, qui est inspecté chaque semaine par les visiteurs chargés de surveiller l’établissement, il y a un pédagogue auquel tous doivent obéir[9]. Un règlement intérieur comportant 30 articles règle la vie commune[10]. Il s’agit pour l’essentiel d’une traduction des règles édictées par Jean Sturm pour le Collège des Prédicateurs. Tous les résidents sont tenus de participer aux offices du matin et du soir et d’y apporter leur Bible. Le dimanche, chacun doit participer à trois cultes, le matin à l’église Saint-Guillaume, l’après-midi et le soir à la cathédrale. Ils doivent y chanter avec ardeur. La participation est obligatoire sinon on est frappé de coups de verges. Dès qu’ils sont en état de le faire, les résidents doivent parler le latin entre eux. Ils sont tenus de se respecter les uns les autres car, dit le règlement, « en Christ il n’y a ni Souabe, ni Suisse, ni Alsacien, ni Bavarois, mais une nouvelle créature[11] ». Les vêtements doivent être décents, les armes sont interdites. En principe, chacun dispose d’une chambre, mais il n’a pas le droit d’y introduire une lampe. Les résidents ne peuvent pas quitter le bâtiment du Collège sans l’autorisation du pédagogue et il est interdit de fréquenter les bistrots et les restaurants.

Au-delà des aides perçues au moment de la création du Collège, des dispositions financières durables sont prises par le Magistrat pour subventionner le Collège. Il bénéficie aussi des intérêts d’une fondation créée au Moyen âge et gérée par le Chapitre cathédral, attribués à quelques écoliers pauvres, appelés « écoliers du sacrement » parce qu’ils participaient à la célébration des sacrements. En 1547 le Chapitre Saint-Thomas octroie une subvention annuelle de 60 quarts de céréales et de 52 florins, au vu des services rendus par les collégiens qui chantent à l’église Saint-Thomas et y assurent une instruction catéchétique. Par ailleurs, des subsides sont attribués au Collège par divers testaments, dont l’un de Bucer.

Du XVIe au XVIIe siècle

Après un interim assuré par Louis Rabus (de), Jean Marbach, aidé par Mathias Negelin, succède en 1554 à Hédion, visiteur-inspecteur emporté par la peste en 1552. À son initiative on met fin à l’accueil de jeunes en dessous de quatorze ans. Les résidents doivent s’engager à étudier la théologie et à servir l’Église de Strasbourg et les paroisses de la campagne qui en font partie. Ils sont tenus de chanter dans les diverses paroisses, en particulier lors des obsèques. Cela suscite la critique de Jean Sturm qui estime qu’ils y consacrent trop de temps, au point de négliger les études. À partir de 1557, les étudiants sont tenus de participer à quatre cultes dominicaux. Au début des années soixante-dix, Jean Sturm élabore un avis très développé dans lequel il propose d’instaurer des exercices physiques, de couper le vin avec de l’eau, de donner à chaque étudiant une chambre, de veiller à la participation régulière des élèves et des étudiants aux cours. L’avis contient même quelques lignes sur l’état insatisfaisant des toilettes. Le nombre des résidents baisse dans les années soixante en passant de 50 à 32, chiffre qui s’impose par la suite. En 1594, puis encore en 1608 des plaintes se font entendre au sujet des résidents. On relève leur indiscipline. Ils possèdent peu de livres et seuls trois des 18 étudiants en théologie disposent d’une Bible. La situation semble s’améliorer au XVIIe siècle. À la fin du XVIe siècle, on déplore la précarité financière, au point que les résidents doivent de nouveau aller mendier. Pendant la Guerre de Trente Ans, les difficultés s’accumulent malgré l’aide apportée par le Chapitre Saint-Thomas et des bourgeois de la ville. En 1642 les vivres dont dispose l’économe permettent tout au plus de nourrir les résidents pendant huit jours. En 1644 on fête quand même le premier centenaire du Collège[12].

À la suite d'une supplique du Convent ecclésiastique de 1623, le Magistrat avait adopté des règles plus sévères pour la vie du Collège[13]. On ne doit pas seulement admettre les élèves doués et savants, mais prendre en considération aussi leur piété et leurs bonnes mœurs. Ceux qui souffrent de malformations ou d’autres faiblesses physiques ne peuvent pas être admis. Les entrants doivent promettre de rester fidèles à la Confession d’Augsbourg et aux autres confessions indiquées dans l’Ordonnance ecclésiastique, et participer à la sainte cène. Ils doivent s’entretenir seulement en latin. Ils doivent porter exclusivement des vêtements faits par le tailleur affecté au couvent, en utilisant l’étoffe fournie par l’établissement. Trois visiteurs et un inspecteur nommé à vie doivent surveiller le Collège. Le règlement intérieur est lu tous les trimestres et ceux qui y contreviennent sont punis. 24 articles précisent les droits et devoirs du pédagogue, assisté dorénavant d’un adjoint. Les visiteurs sont tenus d’assister aux examens bisannuels, de visiter le Collège tous les mardis et de participer une fois par mois, sans s’être annoncés, à un office du matin ou du soir. À l’office du matin, à 5 heures en été et 6 heures en hiver, on doit chanter un psaume en latin, puis lire un chapitre de la Bible allemande ainsi qu’une explication du texte. Avant le repas de midi, un lecteur lit un chapitre du Nouveau Testament en grec, et avant le dîner un chapitre en allemand. Pendant le repas est lu un chapitre de l’historien Sleidan ou d’un autre auteur « utile ». Après la prière à table, on chante un chant à quatre voix. Le temps entre l’office du matin et 9 heures est consacré au travail personnel. De 15 heures au repas du soir, les internes ne peuvent quitter le Collège que pour aller en classe ou aux cours, ou participer à des cultes ou à des obsèques. Tous les mardis après le dîner, un étudiant doit exposer sans notes une interprétation de l’Évangile du dimanche à venir, puis remettre à l’inspecteur le texte de son exposé. Un changement notable intervient en 1660[14]. Les locaux de l’ancien couvent des Guillemites sont de plus en plus délabrés, la toiture est défectueuse, la pluie pénètre dans les chambres, les poutres sont vermoulues. Alors le Magistrat décide de transférer le Collège dans les locaux de l’ancien couvent des Dominicains, où est déjà installée la Haute École. Il y a de la place et les locaux sont en bon état. Selon une légende, l’esprit de Tauler rôdait encore dans les couloirs. Mais le bruit occasionné par la proche foire de Noël, ou encore dans les greniers utilisés comme magasin de blé, portait atteinte à la concentration.

Du XVIIe siècle à la Révolution française

Quand Strasbourg est rattachée au Royaume de France en 1681, la cathédrale est attribuée au culte catholique et la paroisse protestante se replie sur l’église des dominicains (Temple Neuf). Mais pour l’essentiel les institutions protestantes restent en place, en particulier l’Université protestante. En 1701 l’Université catholique de Molsheim est transférée à Strasbourg, ainsi que le séminaire. Le Chapitre Saint-Thomas et ses biens restent protestants ainsi que le Collège Saint-Guillaume[15].

Le Magistrat reste l'autorité de tutelle. En fait, il délègue l’exercice de cette autorité à deux de ses membres, de confession luthérienne, qualifiés d’Oberpfleger (curateurs). À la fin du siècle, il y a, une fois de plus, des difficultés financières. Comme par le passé, les collégiens sont astreints à des devoirs, à des exercices oraux et à des disputations. L’instruction porte sur les sciences naturelles, les controverses théologiques, l’histoire profane plutôt que l’histoire de l’Église. Mais place est faite à l’histoire locale. À partir de 1727 un enseignement du français s’ajoute à l’apprentissage des langues anciennes. Beaucoup de temps est consacré à la musique, au chant aussi bien qu’à la musique instrumentale, et cette activité se traduit par des concerts donnés dans les églises strasbourgeoises. Les collégiens chantent toujours dans le cadre des obsèques. Ils sont en général une trentaine, dont certains restent longtemps (8 ans pour l’un d’entre eux). La part des étrangers diminue. À partir de 1755 des étudiants extérieurs prennent leurs repas de midi au collège.

Les règlements continuent toujours à réguler la vie des élèves et des étudiants. En 1675 il est interdit de commander des extras à la cuisine ou de se réunir dans la salle commune entre les repas pour boire et pour bavarder. Par contre, le pensionnaire n’est plus obligé de faire son lit ni deux fois par semaine sa chambre. Au XVIIIe siècle, le règlement, modifié quatre fois, porte en particulier sur la tenue vestimentaire[16]. Tous doivent porter le même type d’habit et renoncer à tout vêtement extravagant, ainsi qu’aux perruques ou à des signes extérieurs de richesse. Seuls les titulaires d’une maîtrise, dit une règle de 1743, peuvent porter une petite chaîne avec une montre, à condition qu’elle ne soit pas trop longue. Une règle de 1769 interdit de fumer. À plusieurs reprises on met en garde contre l’ivrognerie. Les contacts avec des étudiants catholiques sont prohibés[17]. La politesse envers les dames est de rigueur. Mais le règlement de 1769 interdit d’accompagner des jeunes filles, voire de nouer des relations plus intimes ou d’écrire des lettres d’amour[18]. Les autorités se plaignent de la paresse de certains étudiants qui rentrent trop tard et n’arrivent pas à se lever le matin. D’autres se dispensent de l’assistance obligatoire au culte, dorment ou bavardent pendant les offices. Quelquefois des bagarres éclatent. Dans l’ensemble pourtant, les collégiens font preuve d’une soumission étonnante à nos yeux. Même si, à l’occasion, ils se plaignent de la nourriture, d’un manque de propreté ou de la grossièreté des domestiques.

Au XVIIIe siècle, le mouvement piétiste touche aussi le Collège Saint-Guillaume. Dès 1697, un étudiant, Jean Ziegler, avait été exclu pour avoir critiqué la théologie luthérienne[19]. Même l’un des pédagogues est démis de ses fonctions pour avoir participé à des conventicules piétistes. Au milieu du siècle, plusieurs mesures disciplinaires sont prises à l’encontre des adeptes de la communauté des Frères moraves, y compris deux pédagogues. Les collégiens sont invités à dénoncer les dissidents.

Quand la Révolution éclate[20], les plus âgés sont enrôlés dans un corps de la milice municipale et sont initiés au maniement des armes. Mais les locaux sont exemptés de la vente. Un souffle nouveau s’empare aussi du Collège. Le professeur de théologie Philippe Jacques Muller proclame que le Collège n’est pas un monastère. On continue pourtant à prôner l’uniformité vestimentaire et à célébrer des offices. Par contre, la participation aux obsèques est critiquée, on estime qu’elle est mal rémunérée et qu’elle prend trop de temps.

On ne sait pas grand-chose sur les opinions des étudiants et élèves du Collège. Ils ont salué sans doute, avec leurs deux pédagogues, les temps nouveaux et participé comme les élèves du Gymnase à des manifestations patriotiques, en affirmant leur attachement à la liberté. Mais, à partir de 1793, la situation se dégrade. La Terreur règne aussi à Strasbourg. Le révolutionnaire Euloge Schneider qualifie de Collège et le Gymnase d’ « hydres du germanisme ». Le Gymnase est fermé en 1793. Les étudiants et les élèves se dispersent. Les autorités de la ville exercent des pressions sur les prêtres et les pasteurs pour qu’ils renoncent à leurs fonctions pastorales[21]. Jean-Georges Dahler, pédagogue en fonction au Collège, fait partie de la vingtaine de pasteurs qui obtempèrent, sans renier pour autant sa foi. Plus conservateur, le vice-pédagogue Jean-Michel Fries est emprisonné en 1794 avec d’autres ecclésiastiques.

Lors de la réouverture du Collège en 1795, de nouvelles règles de vie, moins contraignantes, sont édictées.

Un changement important intervient en 1804. Le Collège ne dépend plus des autorités de la ville, mais des autorités de l’Église luthérienne. Il devient un « pensionnat attaché au Séminaire protestant[22] ». Ce dernier dispense l’enseignement théologique, en attendant la création en 1819 d’une Faculté de théologie intégrée dans l’Université, mais qui ne remplace pas l’enseignement dispensé au séminaire.

De 1806 à 1840 une annexe accueille dans les locaux du Chapitre Saint-Thomas des étudiants plus âgés que les autres collégiens, accompagnés par un directeur des études. Un collège des visiteurs, composé d’un éphore nommé à vie, d’un professeur du séminaire et d’un enseignant du Gymnase, exerce l’autorité sur les diverses institutions au nom de la direction de l’Église. Avant d’être admis, un collégien est soumis à un noviciat de six mois. La durée du séjour est fixée à un maximum de 4 ans. L’obligation d’être luthérien est supprimée. À partir de 1829, les offices quotidiens sont célébrés en français. La direction de l’Église institue une collecte dans les paroisses en faveur du Collège, le dimanche de la fête des récoltes.

Toutes sortes de sociétés littéraires ou musicales voient le jour puis disparaissent de nouveau. Par contre, des associations d’étudiants, telle la Wilhelmitana, créée en 1855, d’obédience théologique libérale, et l’Argentina, luthérienne orthodoxe, s’établissent dans la durée jusqu’au XXe siècle[23].

Le 29 juin 1860 un incendie ravage les locaux du Collège[24]. Il n’y a pas de victimes et grâce à un engagement impressionnant, l’essentiel de la bibliothèque ainsi que l’orgue sont sauvés. Le Collège et ses étudiants sont transférés au quai Saint-Thomas où on les trouve encore aujourd’hui.

En 1870, le Collège sert d’hôpital militaire pendant trois semaines. À partir de 1871, l’enseignement dispensé jusque-là dans ses locaux cesse. Il est pris en charge par l’Université allemande mise en place en 1872[25]. La gestion financière et matérielle continue à être assurée par le Chapitre Saint-Thomas, représenté auprès du directeur du Collège par un éphore. Selon le règlement du Collège adopté en 1874[26] et modifié un peu dans les années ultérieures, les internes s’engagent en particulier à se comporter de manière décente, à participer à l’office matinal, à rejoindre le Collège au plus tard à 22 heures 15, à suivre régulièrement les cours à l’Université, à se rendre au culte dominical, à ne pas porter atteinte au calme et à l’ordre à l’intérieur de la maison et à suivre les directives du directeur.

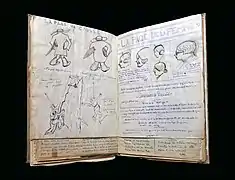

Pendant l'entre-deux-guerres, les résidents du Stift tiennent un journal illustré, le Stiftsbote, contenant à la fois des articles en français et en allemand.

- Der Stiftsbote (années 1930-1931).

Der Stiftsbote, Noël 1931.

Der Stiftsbote, Noël 1931. La « Page de Causse » et la « Page de la femme ».

La « Page de Causse » et la « Page de la femme ».

Architecture

Les bâtiments situés aux 1a et 1b du quai Saint-Thomas, édifiés en 1772 par Samuel Werner (1720-1775[27]), architecte et inspecteur des travaux municipaux de 1757 à 1775, forment au bord de l'Ill un vaste quadrilatère contigu à l'église Saint-Thomas et appartenant au Chapitre. De style néo-classique, ils dégagent une sobriété tendant à l'austérité, caractéristique des choix de l'architecte pendant cette période.

Les murs de briques sont recouverts d'un crépi rehaussé par le grès rose des chaînages d'angles à refends, des bandeaux séparant les étages, des deux grands portails symétriques et des chambranles de fenêtres[28]. Le portail occidental est surmonté d'une inscription en lettres dorées, « Consistoire supérieur » ; à l'est, le second a conservé celle de « Séminaire protestant ».

Les pavillons situés aux deux extrémités comportent quatre étages couronnés d'un comble brisé, alors que le corps de bâtiment central, encadrant une sorte de grand pignon, n'en compte que trois[28].

Ces édifices, d'abord affectés au Directoire, au Consistoire et au Séminaire protestant[28], ont perdu ces fonctions au XIXe siècle lorsque l'enseignement religieux a quitté les lieux en 1873[2]. Ils hébergent aujourd'hui plusieurs institutions : le siège de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine (UEPAL), celui du périodique Le Nouveau Messager, le Chapitre de Saint-Thomas, le foyer et le restaurant universitaire ainsi que la médiathèque.

Évolution contemporaine

Le Collège, désormais appelé « Stift », continue d’exister au XXe siècle et jusqu’à nos jours.

Parmi les directeurs du Stift au XXe siècle, plusieurs ont acquis une grande notoriété comme professeurs à l’Université ou à d’autres titres. On citera en particulier Albert Schweitzer (1903-1906), Charles Hauter (1913-1914, 1919-1920), Fritz Münch (1919-1926), Oscar Cullmann (1926-1930), Rodolphe Peter (1947-1959[29]).

Foyer et restaurant universitaire

Depuis le début des années 1950, le foyer est mixte et accepte des étudiants de tous les cursus et de toutes les religions. De fait les résidents sont des jeunes filles pour les deux tiers et majoritairement catholiques. Une pratique religieuse n'est pas exigée, cependant il est demandé à tous une certaine forme d'engagement, non seulement dans la vie collective du foyer, mais aussi dans la société, par exemple dans le cadre d'une église ou d'une association[2].

Le Stift met à disposition 109 chambres étudiantes, réparties sur trois sites[30] :

- 88 chambres sont dans les locaux historiques, au 1 bis quai Saint-Thomas,

- 7 chambres sont au 11 rue Martin-Luther dans l'annexe de la paroisse Saint-Thomas,

- 14 chambres sont à la Villa Wilhelmitana, au 4 rue des Hannetons.

La cantine est devenue un restaurant universitaire agréé par le CROUS en 1954, ouvert à tous les étudiants strasbourgeois. Dès 1958, deux cents repas par jour étaient servis, quatre cents en 1986[31].

Une partie des denrées servies provient de dons de paroisses du nord de l'Alsace que les étudiants vont collecter[2].

Enseigne.

Enseigne..jpg.webp) Porche d'entrée.

Porche d'entrée..jpg.webp) Cour intérieure.

Cour intérieure..jpg.webp) À l'ombre de l'église Saint-Thomas.

À l'ombre de l'église Saint-Thomas.

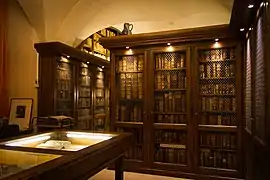

Médiathèque

Le fonds ancien issu du Collegium Wilhelmitanum, enrichi de plusieurs legs majeurs dont celui de Rodolphe Peter, compte aujourd'hui plus de 10 000 volumes rassemblés depuis le XVIe siècle[32]. Cette collection exceptionnelle est administrée par la Médiathèque protestante de Strasbourg[33], qui détient en tout un fonds de plus de 80 000 ouvrages, dont 4 000 en libre accès. Elle accueille étudiants en théologie, chercheurs, pasteurs, catéchètes ainsi que le grand public, et organise conférences et expositions temporaires.

La Médiathèque protestante, à l'entrée du Stift.

La Médiathèque protestante, à l'entrée du Stift. Fonds patrimonial.

Fonds patrimonial. Catéchèse et enseignement religieux.

Catéchèse et enseignement religieux.

Notes et références

- Le Stift devrait normalement s'appeler « collège Saint-Guillaume », comme cela a été le cas jusqu'au XIXe siècle. Cependant, l'établissement de l'ancien Séminaire protestant dans les locaux de l'actuel Stift a semé la confusion entre les deux établissements. En outre, lorsque le collège Saint-Guillaume a déménagé dans le bâtiment quai Saint-Thomas, les gens ont tout simplement commencé à l'appeler « Collège Saint-Thomas » (Thomasstift en allemand). Progressivement, le surnom de « Stift » a par conséquent supplanté le nom original du séminaire.

- Philippe Wendling, « Le Stift accompagne les futurs acteurs de la société », in Les Saisons d'Alsace, hors-série, hiver 2016-2017, p. 105-106

- Marc Lienhard, « Histoire de la Faculté », in La Faculté de théologie protestante de Strasbourg hier et aujourd’hui (1538-1988), Strasbourg, 1988, p. 15-17.

- (de) Johannes Ficker, « Die Anfänge der akademischen Studien in Straßburg », in Das Stiftungsfest der Kaiser-Wilhelms-Universität Straßburg am 1. Mai 1912, Strasbourg, 1912, p. 24-74

- (de) Charles Engel, Das Schulwesen in Straßburg vor der Gründung des protestantischen Gymnasiums, Strasbourg, Heitz, 1889, 76 p.

- Erichson 1894, p. 1-4 ; Adam 1922, p. 224-226

- (de) Luzian Pfleger, Kirchengeschiche der Stadt Strassburg im Mittelalter, Colmar, 1941, p. 83, [lire en ligne]

- Erichson 1894, p. 9-24.

- Liste des pédagogues de 1544 à 1960 dans Marie-Joseph Bopp, Die evangelischen Gemeinden und Hohen Schulen in Elsaß und Lothringen von der Reformation bis zur Gegenwart, Neustadt a.d. Aisch, 1963, p. 456-457

- Erichson 1894, p. 13-17.

- Erichson 1894, p. 14.

- Erichson 1894, p. 25-43 ; Adam 1922, p. 390

- Erichson 1894, p. 44-48.

- Erichson 1894, p. 56.

- Erichson 1894, p. 63-762 ; Adam 1922, p. 468-469

- Erichson 1894, p. 79-84.

- Erichson 1894, p. 121.

- Erichson 1894, p. 122.

- Erichson 1894, p. 68-72.

- Erichson 1894, p. 140-158.

- Rodolphe Reuss, Les Églises protestantes d’Alsace pendant la Révolution (1789-1802), Paris, 1906, p. 148-153

- Erichson 1894, p. 159-169.

- Erichson 1894, p. 170-182.

- Erichson 1894, p. 183-187 ; Alfred Erichson, Zur Erinnerung an den Brand des Collegium Wilhelmitanum und des protestantischen Gymnasiums am 29. Juni 1860. Mit einer Rede von Prof. Baum, Strasbourg, 1885.

- Erichson 1894, p. 188-207.

- Erichson 1894, p. 195.

- Théodore Rieger, « Samuel Werner », in Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, vol. 40, 2002, p. 4195-4196

- Roland Recht, Jean-Pierre Klein et Georges Foessel (dir.), Connaître Strasbourg : cathédrales, musées, églises, monuments, palais et maisons, places et rues, Alsatia, 1998 (nouvelle édition remaniée), p. 173 (ISBN 2-7032-0207-5)

- Le Stift. 50 ans de souvenirs, Collegium Wilhelmitanum, Strasbourg, 1994, 81 p. (ISBN 2909932184)

- Foyer étudiant du Stift

- Le Stift, 50 ans de souvenirs, op. cit., p. 10.

- Médiathèque protestante

- Gustave Koch, « Le Collegium Wilhelmitanum a 450 ans », dans Bulletin de la Société des amis et anciens étudiants de théologie protestante de Strasbourg, no 17, 1994, p. 12

Voir aussi

Bibliographie

- (de) Johann Adam, Evangelische Kirchengeschichte der Stadt Strassburg bis zur Französischen Revolution, Strasbourg, Heitz, , 496 p..

- (de) Alfred Erichson, Das theologische Studienstift Collegium Wilhelmitanum, 1544-1894, zu dessen 350jährigen Gedächtnisfeier, Strasbourg, Heitz, , 212 p..

- Horst, « Le collège de Saint-Guillaume à Strasbourg », dans Revue Chrétienne, Paris, no 2, 1er août 1895, p. 119-138.

- Ernest Lehr, Coup d’œil rétrospectif sur le pensionnat de Saint-Guillaume, internat du Séminaire protestant de Strasbourg, et en particulier sur les circonstances qui ont amené et accompagné la fondation en 1843, Vve Berger-Levrault et fils, Strasbourg, 1860, 15 p.

- Le Stift, 50 ans de souvenirs, Collegium Wilhelmitanum, Strasbourg, 1994, 81 p. (ISBN 2909932184).

- Philippe Wendling, « Le Stift accompagne les futurs acteurs de la société », in Les Saisons d'Alsace, hors-série, hiver 2016-2017, p. 104-105.