Siège de Belgrade (1717)

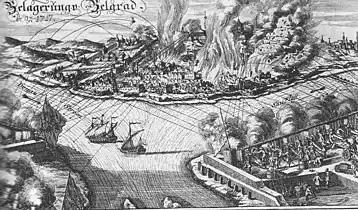

Le siège de Belgrade de 1717 eut lieu pendant la guerre austro-vénitienne-ottomane de 1714-1718 après la victoire des Impériaux à Petrovaradin et se termine le avec la conquête de la place forte par les troupes impériales sous le commandement d'Eugène de Savoie.

| Date | 16 juillet – 17 août 1717 |

|---|---|

| Lieu | Belgrade |

| Issue | Victoire du Saint-Empire |

| • Eugène de Savoie | • Hacı Halil Pacha (en) • Mustafa Pacha |

| 100 000 hommes dont 20 000 volontaire serbes[1] | 150 000 hommes de l'armée de secours et 30 000 dans la ville |

| 2 000 morts et 3 000 blessés | 20 000 morts et blessés |

austro-vénitienne-ottomane de 1714 - 1718

| Coordonnées | 44° 49′ 24″ nord, 20° 27′ 01″ est | |

|---|---|---|

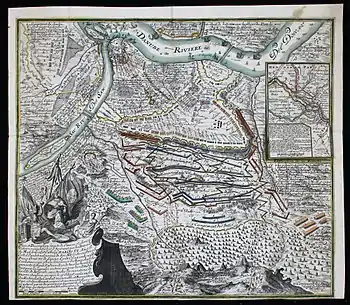

Contexte

Après le succès de la campagne de 1716, Eugène de Savoie poursuit l'objectif suivant : la conquête de l'importante place forte de Belgrade, résidence du gouverneur ottoman. La ville est située exactement au confluent de la Save et du Danube. La place forte, située sur un bras de la Save ne peut être attaquée que par le sud. La valeur stratégique de cette position réside dans ses remparts qui permettent de s'opposer à la fois aux attaques en provenance du sud-est, que de celles du nord-ouest et cela en fait une clé pour les Balkans aussi bien pour les Impériaux que pour l'Empire ottoman. En 1688, Belgrade a déjà été arrachée aux Ottomans après un siège, mais deux ans après, ceux-ci l'ont reprise. Le prince Eugène, qui avait été blessé sérieusement au cours de ce siège, soutient fermement la nécessité d'une flottille fluviale sur le Danube. Il obtient gain de cause grâce au soutien de l'empereur. La mission de la flottille, construite en toute hâte, est de fournir un soutien à l'armée impériale pour la conquête de Belgrade. Ses équipages sont recrutés aux Pays-Bas autrichiens.

Les alliés du Saint-Empire sont la Russie, qui se limite à une prudente ligne de défense, et la Pologne-Lituanie, tous deux toujours militairement engagés dans la grande guerre du Nord contre la Suède de Charles XII. Les principautés du Saint-Empire se limitent à fournir une contribution en argent. Seul l'Électorat de Bavière se décide à joindre ses troupes à celles de l'armée impériale.

Les préparatifs du siège

Impériaux

Le prince Eugène, assisté par les feld-maréchaux Charles-Alexandre de Wurtemberg, Sigbert Heister (de) et János Pálffy[2], commande une armée de plus de 100 000 hommes : 73 800 fantassins, 25 000 cavaliers, 15 700 dragons, 10 000 hussards, 6 000 Rasciens (Serbes), 3 000 Croates, 750 artilleurs et 4 750 hommes attendus des Pays-Bas. Les quantités de vivres et de matériel rassemblées dépassent tout ce qui a été vu dans les campagnes précédentes. Le financier Simon Wolf Oppenheimer conclut un contrat fort avantageux pour fournir l'armée de chevaux et de fourrage[3].

En outre, l'empereur Charles VI, très dévot, multiplie les processions, prières publiques et manifestations de rigueur morale pour favoriser le succès de ses armées[4].

Ottomans

Le grand vizir Hacı Halil Pacha (en), nommé par le sultan Ahmet III après la mort de son prédécesseur Silahdar Damat Ali Pacha à la bataille de Petrovaradin (), est un militaire expérimenté et qui ne veut pas prendre de risques face à un adversaire aussi redoutable que le prince Eugène. Il fait lever deux armées, l'une commandée par le pacha de Bosnie, Numan Köprülü, pour la protection rapprochée de Belgrade, l'autre aux confins de la Valachie pour menacer la principauté de Transylvanie, reconquise par les Impériaux en 1699, et les empêcher d'en tirer des troupes[5]. En même temps, il fait réunir une armée principale autour d'Andrinople, forte de 80 000 janissaires, 10 000 hommes des milices d'Anatolie, 30 000 Tatars et 20 000 sipahis[6].

Le siège

Encerclement de la ville

Le , le prince Eugène quitte Vienne et entre, avec ses troupes, dans Futog. Avant même que les troupes se soient rassemblées, le 21, Eugène commence sa marche vers Belgrade, avec environ 70 000 hommes auquel il faut ajouter un corps de 6 000 Bavarois et d'autres troupes impériales stationnées dans le Banat qui le rejoignent à Futog soit un corps de 100 000 hommes. La flottille du Danube est composée d'une cinquantaine de bateaux de différents types et de dix navires de la marine armés d'une artillerie légère.

Eugène souhaite atteindre la ville et commencer le siège le plus tôt possible avant l'entrée éventuelle d'une armée turque. Le plus gros problème est que la place forte ne peut être attaquée que par le sud, et la progression ne peut avoir lieu qu'après la traversée du Danube et de la Save. Il choisit la route directe, traversant la Save bien que, de ce côté, la défense de la place forte soit la plus solide. Sur les conseils d'un de ses généraux, il choisit de retraverser le Danube, les Ottomans ne s'imaginant pas qu'un ennemi choisirait de traverser la rivière à cet endroit. L'armée impériale réussit la traversée presque intacte entre le 15 et le 16 juin.

Le , un corps de 6 000 janissaires sort de la place et traverse la Save pour tenter d'empêcher les Impériaux d'établir leur camp à cet endroit d'où ils pourraient bombarder la ville. Ils sont repoussés après un combat acharné où le pacha de Roumélie et plusieurs officiers impériaux sont tués. Eugène place les pièces d'artillerie pendant que les troupes impériales commencent à creuser des tranchées face à la place forte, ainsi qu'une redoute dominant le fleuve et qui permet de neutraliser le tir d'un fortin turc élevé sur une île. Après un bombardement intensif, les Turcs évacuent le fortin. Le , Eugène fait commencer le bombardement de la ville. En quelques jours, la ville basse est en ruines, ses batteries détruites et les Turcs songent à capituler. Leur flottille, battue par celle des Impériaux, n'est plus en mesure d'opérer autour de la place[7].

Arrivée de l'armée du grand vizir

_-_07_-_Souvari_Topdji_Neferi%252C_Piade_Topdji_Yuzbachi%252C_Souvari_Topdji_Neferi.jpg.webp)

.jpg.webp)

Cependant, le prince Eugène est informé qu'une armée ottomane de secours de 150 000 hommes est en marche vers Belgrade. Les assiégés reprennent espoir, d'autant plus que les défenses de la ville haute sont pratiquement intactes. Partie d'Andrinople en passant par Niš, l'armée du grand vizir arrive à Smederevo le 28 juillet. Le grand vizir lance un ordre de mobilisation générale des musulmans du pachalik de Bosnie qui doivent le rejoindre dans son camp. Il arrive devant Belgrade le et, malgré une tentative de sortie de la garnison de la ville, ne tente pas de donner l'assaut au camp impérial : il se contente de se retrancher tandis que des escarmouches opposent les deux armées. D'assiégeants, les Impériaux sont pratiquement devenus assiégés et le plan d'origine du prince Eugène est contrarié : l'armée ottomane, n'attaquant pas, laisse l'armée impériale s'user sur place[6].

La situation des Impériaux se dégrade encore quand les Ottomans s'emparent de Mehadia, petite place qui leur permet de mener des incursions dans le Banat, et quand l'artillerie lourde attendue par le grand vizir arrive à son camp, lui permettant, à partir du , de bombarder les forces du prince Eugène. Celui-ci fait rehausser ses fortifications de campagne sans arriver à se protéger complètement. De plus, les Impériaux perdent beaucoup d'hommes par la dysenterie et une épizootie frappe leurs chevaux. Les forces impériales sont divisées en trois corps, l'un à Zemun, au nord de la Save, l'autre cherchant à forcer les défenses de la ville basse, et l'armée principale qui ne peut entreprendre de mouvement sans risquer d'être attaquée dans le dos par celle du grand vizir. Eugène voit sa situation devenir de plus en plus précaire mais il espère réduire la ville par les bombardements et la disette[8].

La bataille finale

.png.webp)

La situation devient périlleuse car les Turcs ont tout le temps qu'ils veulent pour laisser l'ennemi s'user dans un siège interminable. Alors que la situation est plutôt inquiétante pour les troupes impériales, le 14 août, Belgrade est soudainement ébranlée par une puissante explosion : un mortier a frappé le magasin des poudres explosives de la place forte et 3 000 défenseurs ont péri dans l'explosion. Grâce à cet effet, le prince Eugene ordonne, le lendemain, l'attaque de la place : à minuit, le 16 août l'assaut débute avec l'infanterie au centre et la cavalerie sur les ailes. À part ceux destinés à la défense des tranchées en face de la place forte, tous sont engagés dans l'attaque.

Une attaque de nuit à cette époque est une nouveauté et les Turcs sont pris par surprise. Après les premières heures de combat, alors que le jour se lève, les Turcs entrevoient une ouverture dans le centre de l'attaque des Impériaux et ils y pénètrent en force avant qu'une contre-attaque de la cavalerie impériale, emmenée par Eugène de Savoie lui-même, non seulement les repoussent mais elle prend les tranchées ce qui jette l'émoi dans le camp ottoman et provoque la fuite des soldats : à 10 heures, la bataille est gagnée par les Impériaux. La garnison de Belgrade capitule après la défaite de l'armée en échange d'un sauf-conduit pour quitter la ville. Les pertes ottomanes s'élèvent à environ 20 000 hommes ainsi qu'une grande quantité de matériel, de munitions et de bouches à feu.

Les conséquences

Belgrade tombe ainsi dans les mains des Impériaux et, un an plus tard, la paix de Passarowitz () est signée par laquelle la Maison d'Autriche obtient au détriment de l'Empire ottoman, la souveraineté sur le Banat, Belgrade, la Serbie septentrionale, l'Olténie et d'autres territoires voisins. L'Empire rejoint ainsi son expansion maximum dans les Balkans. Belgrade reste un territoire sous la domination de l'Empire pendant plus de vingt ans, mais le , l'armée impériale, commandée par le feld-maréchal George Olivier de Wallis est vaincue à proximité de Belgrade, à la bataille de Grocka (en), par l'armée turque dirigée par un ancien général français et ancien général de l'armée impériale, Humbaraci Ahmed Pacha. Par le traité de Belgrade (), la ville et tous les territoires acquis par la paix de Passarowitz à l'exception du Banat de Temesvar, retournent sous la domination turque.

Bibliographie

- Franz Herre, Eugenio di Savoia, Milan, Garzanti Editore, 2001, (ISBN 88-11-69311-X)

- François C. Le Roy de Lozembrune, Histoire de la guerre de Hongrie pendant les campagnes de 1716, 1717 et 1718, Vienne, 1788

Notes

- (en) Miroslav Krleža, Enciklopedija Leksikografskog Zavoda (I. svezak - A-Ćus), Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod,

- François C. Le Roy de Lozembrune, Histoire de la guerre de Hongrie pendant les campagnes de 1716, 1717 et 1718, Vienne, 1788, p. 127.

- François C. Le Roy de Lozembrune, Histoire de la guerre de Hongrie pendant les campagnes de 1716, 1717 et 1718, Vienne, 1788, p. 102-103.

- François C. Le Roy de Lozembrune, Histoire de la guerre de Hongrie pendant les campagnes de 1716, 1717 et 1718, Vienne, 1788, p. 156-157.

- François C. Le Roy de Lozembrune, Histoire de la guerre de Hongrie pendant les campagnes de 1716, 1717 et 1718, Vienne, 1788, p. 119-120.

- François C. Le Roy de Lozembrune, Histoire de la guerre de Hongrie pendant les campagnes de 1716, 1717 et 1718, Vienne, 1788, p. 146-151.

- François C. Le Roy de Lozembrune, Histoire de la guerre de Hongrie pendant les campagnes de 1716, 1717 et 1718, Vienne, 1788, p. 138-146.

- François C. Le Roy de Lozembrune, Histoire de la guerre de Hongrie pendant les campagnes de 1716, 1717 et 1718, Vienne, 1788, p. 158-167.

Sources

- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Assedio di Belgrado (1717) » (voir la liste des auteurs).