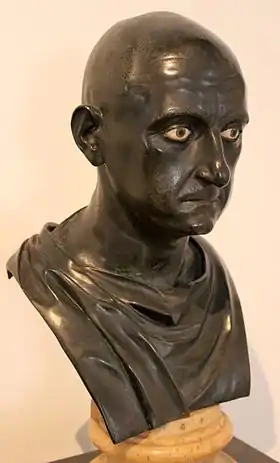

Scipion l'Africain (film)

Scipion l'Africain (titre original : Scipione l'Africano) est un film italien réalisé par Carmine Gallone, sorti en 1937 et primé du meilleur film italien avec la coupe Mussolini la même année à la Mostra de Venise[1].

| Titre original | Scipione l'Africano |

|---|---|

| Réalisation | Carmine Gallone |

| Scénario |

Carmine Gallone Camillo Mariani Dell'Aguillara Sebastiano A. Luciani |

| Acteurs principaux | |

| Sociétés de production | Consorzio Scipione - ENIC |

| Pays de production |

|

| Genre |

drame film épique |

| Durée | 83 minutes |

| Sortie | 1937 |

![]() Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

Le film reste célèbre pour être l'archétype du film de propagande, en effet il a été commandé par Benito Mussolini lui-même, pour glorifier le fascisme[2]. Les déclarations officielles du régime comportent d'ailleurs en épitaphe cette citation du Duce : « La cinematografia e l'arma piu forte » (Le cinéma est l'arme la plus forte).

Synopsis

Le film raconte l'histoire de Scipion l'Africain (interprété par Annibale Ninchi) pendant la deuxième guerre punique au IIIe siècle av. J.-C., après la bataille de Cannes. Hannibal Barca et les Carthaginois avancent sur Rome, Scipion demande au Sénat de lui confier la province sicilienne afin de porter la guerre en Afrique. Il parvient dans un premier temps à repousser l'ennemi en Espagne. Scipion rencontre son allié Massinissa et doit affronter Syphax, roi de la Numidie et allié d'Hannibal. Syphax est défait lors de la bataille des Grandes Plaines, sa femme la reine Sophonisbe préfère se suicider plutôt que subir le déshonneur des vaincus. Les carthaginois appellent Hannibal pour les aider, c'est la bataille de Zama en 202 av. J.-C..

Fiche technique

- Titre original : Scipione l'Africano

- Titre français : Scipion l'Africain

- Réalisateur : Carmine Gallone

- Assistant réalisateur : Giorgio Ferroni, Romolo Marcellini et Domenico Paolella

- Scénario : Carmine Gallone, Camillo Mariani Dell'Aguillara et Sebastiano A. Luciani

- Photographie : Ubaldo Arata et Anchise Brizzi

- Montage : Oswald Hafenrichter

- Musique : Ildebrando Pizzetti

- Production : Consorzio Scipione - ENIC

- Pays d’origine :

Italie

Italie - Langues originales : italien

- Format : noir et blanc

- Genre : drame, film épique

- Durée : 83 min

- Dates de sortie :

Distribution

- Annibale Ninchi (VF : René Fleur) : Scipion l'Africain

- Camillo Pilotto : Hannibal

- Fosco Giachetti (VF : G.Escaffes) : Massinissa

- Marcello Giorda (VF : Henry Valbel) : Syphax

- Francesca Braggiotti (VF : Michèle Alfa) : la reine Sophonisbe

- Guglielmo Barnabò : Furius

- Isa Miranda (VF : Lita Recio) : Velia

- Memo Benassi (VF : Jean Stern) : Caton

- Franco Coop : Mezius

- Ciro Galvani : Quintus Fabius Maximus Verrucosus

- Carlo Lombardi (it) : Lucio, frère de Scipion

- Marcello Spada (it) (VF : Jean Gold) : Arunte

- Piero Carnabuci (it) : survivant de Cannes

- Carlo Ninchi : Lelius

- Lamberto Picasso (VF : Jean Gaudray) : Hasdrubal Barca

- Diana Lante (it) : femme de Scipion

- Raimondo Van Riel (it) (VF : Lucien Blondeau) : Maharbal

- Achille Majeroni (it) : un prince

- Carlo Tamberlani : ambassadeur de Rome

- Gino Viotti (it) : marchand phénicien

- Clara Padoa (it) : esclave de Sophinisbe

- Mario Gallina : ambassadeur de Carthage

- Olinto Cristina (it) : ambassadeur de Carthage

- Carlo Duse : ambassadeur de Carthage

- Alberto Sordi : un soldat (non crédité)

Casting et tournage

Dans un premier temps c'est Alessandro Blasetti qui devait réaliser le film[3] mais c'est finalement le réalisateur Carmine Gallone qui le tournera. Gallone est un solide artisan du cinéma (parfois comparé à Cecil B. DeMille[4]) qui a commencé le cinéma en 1913, qui devient un des piliers du cinéma italien de l'entre-deux-guerres et qui tournera après guerre notamment deux films de la série des Don Camillo avec Fernandel.

Pour le rôle principal c'est un acteur de théâtre reconnu qui est choisi : Annibale Ninchi.

À noter, Alberto Sordi dans son premier (petit) rôle non crédité au cinéma joue un soldat. Les trois assistants-réalisateurs deviendront tous les trois des réalisateurs à leur tour, à savoir Giorgio Ferroni (La Guerre de Troie), Romolo Marcellini (La grande olimpiade) et Domenico Paolella (L'Enfer de Gengis Khan). Le monteur autrichien Oswald Hafenrichter travaillera après la Seconde Guerre mondiale en Angleterre, notamment sur Le Troisième Homme qui lui vaudra une nomination à l'Oscar du meilleur montage.

Le film compte des milliers de figurants, fournis par l'armée[5]. Le tournage fut long, on parle de 350 jours.

Réception

Le film sort en France en 1938, cette année là seulement deux autres films italiens sortent en France : L'Accident de Guido Brignone et Tarakanowa[6].

Spectaculaire à souhait (notamment les charges d'éléphants), Scipion l'africain rencontra un énorme succès et devint l'une des références du péplum[7].

Le film tient à démontrer que, face à la menace assez métaphorique des « barbares » carthaginois et de leurs mercenaires, le réflexe offensif et le ralliement à la figure du chef de guerre charismatique sont nécessaires à la survie et à la grandeur de l'empire fasciste. On se doute qu'en pleine campagne d'invasion de l'Éthiopie, le film dut rencontrer un écho tout à fait contemporain auprès des spectateurs[8].

En voulant concilier les impératifs du film de propagande et ceux du film spectaculaire, Scipion l'africain échoue sur tous les tableaux[9].

« Renouant avec les glorieux péplums de prestige, Scipion vante les vertus du chef guerrier contre les palabres inefficaces d'un Sénat craintif. La charge spectaculaire de ce glorieux ancêtre romain du Duce contre les éléphants d'Hannibal fait passer le message impérialiste fasciste avec une légèreté... pachydermique »[10].

Le film connaît par la suite une parodie en 1971 sous le titre de Scipion, dit aussi l'Africain, réalisée par Luigi Magni avec Marcello Mastroianni dans le rôle de Scipion[11].

Lien interne

Notes et références

- C'est Un carnet de bal de Julien Duvivier qui remporta le meilleur film étranger

- Aubert 2009, p. 19.

- « films.blog.lemonde.fr/2018/07/… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Passek 2006, p. 321.

- Jeanne et Ford 1966, p. 170.

- Bernardini et Gili 1986, p. 180.

- Tulard 1990, p. 709.

- Fourcart 2012, p. 26.

- Bernardini et Gili 1986, p. 238.

- Mirabel 2008, p. 186.

- Fourcart 2012, p. 174.

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Natacha Aubert, Un cinéma d'après l'antique : du culte de l'Antiquité au nationalisme dans la production muette italienne, Paris, L'Harmattan, , 331 p. (ISBN 978-2-296-09949-4).

- Aldo Bernardini et Jean Gili (trad. de l'italien), Le cinéma italien : de " La Prise de Rome ", 1905 à " Rome, ville ouverte ", 1945, Paris, Centre Georges Pompidou, , 279 p. (ISBN 2-85850-321-4, BNF 34870431).

- Florent Fourcart, Le péplum italien, Paris, Imho, , 236 p. (ISBN 978-2-915517-86-6).

- René Jeanne et Charles Ford, Histoire illustrée du cinéma, tome 2, Marabout, .

- Vincent Mirabel, L'histoire du cinéma pour les nuls, Paris, First éditions, , 510 p. (ISBN 978-2-7540-0609-5).

- Jean-Loup Passek, Dictionnaire du cinéma, Paris, Larousse, , 865 p. (ISBN 2-03-505031-6).

- Jean Tulard, Guide des films, tome 2, Paris, Robert Laffont, , 1200 p. (ISBN 2-221-06820-3).

Liens externes

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Allociné

- Cinémathèque québécoise

- (en) AllMovie

- (it) Cinematografo.it

- (pl) Filmweb.pl

- (en) IMDb

- (de) OFDb

- (en) Rotten Tomatoes

- (mul) The Movie Database