Saucisse de Morteau

La saucisse de Morteau est une saucisse fumée élaborée en Franche-Comté depuis plus de cinq siècles, où elle était autrefois nommée « Belle de Morteau ». Elle tire son nom de la ville de Morteau située dans le département du Doubs à quelques kilomètres de la frontière franco-suisse. Depuis 2010, elle est protégée par une Indication géographique protégée (IGP)[1].

| Saucisse de Morteau | |

Saucisses de Morteau | |

| Autre nom | Belle de Morteau, bonne saucisse |

|---|---|

| Lieu d’origine | Morteau (Haut-Doubs) |

| Type de produit | Charcuterie / salaison |

| Variétés | Porc de Franche-Comté |

| Classification | IGP depuis 2010 |

Histoire

Les origines de la saucisse de Morteau remontent au XVIe siècle, époque à laquelle les paysans, appelés Montagnons, partent à la conquête des plateaux et des montagnes du massif du Jura, dans le Haut-Doubs. Ils tirent parti de la nature qui les entoure pour développer un art de vivre spécifique. Avec le bois des sapins et des épicéas provenant des forêts qu’ils défrichent, ils se logent, se chauffent, façonnent meubles et outils. C’est ainsi qu’ils construisent des fermes à tuyé (ou thué ou tué), des maisons massives abritant en leur cœur une immense hotte pyramidale dont le principal usage est le fumage des viandes. C’est dans cet environnement que s’élabore la recette de la saucisse de Morteau.

À partir du XVIIIe siècle, le commerce se développe et la notoriété de la saucisse de Morteau s’étend au-delà des frontières de la Franche-Comté[2]. La ville de Morteau attirait à cette époque bon nombre de marchands et de voyageurs, « qui à chaque passage se régalaient de cette délicieuse saucisse, et, petit à petit, en étendaient la réputation. »[2].

En 1977, le Label régional vient authentifier l’origine de la saucisse de Morteau et réglementer sa fabrication[2]. Pour lutter contre les imitations et défendre ce patrimoine culinaire, la filière porcine s’organise et se structure en une Association de Défense et Promotion des Charcuteries et Salaisons IGP de Franche-Comté. Elle élabore alors un cahier des charges strict garantissant la qualité du produit. C’est en 2010 que la saucisse de Morteau obtient l’IGP, qui vient reconnaître leur savoir-faire spécifique lié au fumage, à la qualité de l’alimentation des porcs et à la spécificité du terroir franc-comtois[3].

Production

Aire géographique

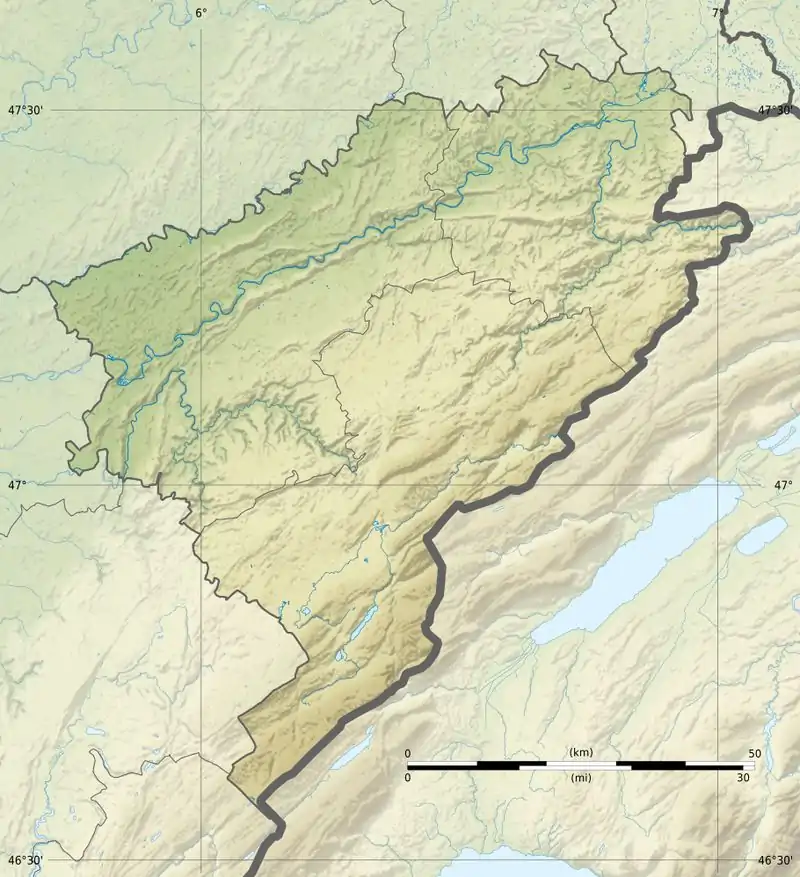

L’aire de production de la saucisse de Morteau IGP s’étend sur la totalité des quatre départements de la Franche-Comté, à savoir le Doubs, le Jura, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort[4]. Ce territoire correspond à l’implantation des tuyés et des fumoirs traditionnels présents depuis 500 ans en Franche-Comté. Le Territoire de Belfort était alsacien avant la guerre franco-prussienne en 1870, et n'a été rattaché définitivement à la Franche-comté historique qu'en 1922 ; cependant il fait partie de l'aire de production.

Une fabrication spécifique

La Franche-Comté est une région propice à l’élevage de vaches. Se nourrissant de l’herbe verte des pâturages, elles produisent un lait de qualité qui permet de fabriquer des fromages de grande renommée : Comté, Morbier, Mont d'Or, etc. Disponible en grande quantité, le petit-lait ou lactosérum issu de cette fabrication est utilisé pour nourrir les porcs francs-comtois. Cette tradition d’engraissement, favorable à la fois à la filière laitière et à la filière porcine, est une particularité de la Franche-Comté.

La saucisse de Morteau bénéficie depuis 2010 de l'Indication géographique protégée (IGP), qui s’applique aussi au jésus de Morteau[1]. La saucisse de Morteau IGP est fabriquée selon une recette ancestrale[5] avec un mélange de maigre et gras de porc haché grossièrement et malaxé, auquel on ajoute du sel, du poivre et des épices. Elle ne contient aucun arôme de synthèse, ni colorant. Embossée à la main dans un boyau de porc naturel et non coloré (suivant ou chaudin), elle est fermée à l’une de ses extrémités avec une ficelle de couleur blanc, crème, écru ou beige et à l’autre avec une cheville en bois cylindrique sans extrémité pointue.

Elle est ensuite lentement fumée à froid au bois de résineux non traité (sapin et épicéa) dans un fumoir traditionnel (tuyé) ou conventionnel. Dans un tuyé, le fumage dure de 24 heures à 7 jours. Dans un fumoir conventionnel, il s'effectue entre 6 et 48 heures au maximum. Le fumage lent, rendu nécessaire par les dimensions de la saucisse de Morteau, permet une imprégnation en profondeur par la fumée. Il donne à la saucisse de Morteau une couleur typiquement ambrée entre le brun et le doré.

Description

La saucisse de Morteau IGP présente[2] une forme cylindrique et droite, un diamètre minimum de 40 mm et un toucher ferme. La couleur brun-doré n’est pas homogène sur tout le produit. Par transparence, le boyau laisse apparaître des taches plus foncées correspondant au maigre de porc et des taches claires correspondant au gras. C'est le résultat du hachage gros qui donne à la saucisse une texture liée ne se défaisant pas à la coupe.

Après cuisson, la texture se caractérise par son moelleux et sa souplesse. En bouche, la saucisse n'est ni dure ni caoutchouteuse mais tendre et juteuse. L'arôme de fumé est persistant sans être acide ou gras.

Son grand frère, le jésu ou jésus de Morteau, est une saucisse de plus grande taille à l'aspect boursouflé. Elle se déguste traditionnellement à Noël.

Conseils de cuisson et de dégustation

Avant de l'acheter, il convient de vérifier qu'elle n'a pas été piquée, en particulier par l'étiquette indiquant son prix ; la cuisson d'une saucisse piquée fait sortir de la peau le gras et laisse entrer de l'eau dans la chair ce qui dénature le goût de la viande.

Il est recommandé de la plonger dans une casserole d’eau froide et de la laisser mitonner pendant 40 à 45 minutes dans une eau frémissante, mais non bouillante. Riche en protéines, la saucisse de Morteau se déguste chaude ou froide, se prêtant à de nombreuses recettes, de la plus traditionnelle à la plus créative.

La cuisson au four est également recommandée : la cuire en papillote, enveloppée entière dans du papier d’aluminium (sans la piquer) pendant 30 à 45 minutes à 210 °C.

Promotion et commercialisation

L’Association de défense et promotion des charcuteries et salaisons IGP de Franche-Comté réunit et fédère tous les acteurs de la filière de l’élevage à la transformation : fabricants d’aliment du bétail, éleveurs, abatteurs-découpeurs, fabricants industriels et artisanaux, organismes associés et partenaires.

Son rôle est de préserver des produits sous signe de qualité, de contribuer à leur visibilité et de défendre les intérêts des filières concernées. En 2015, il existait 34 fabricants artisanaux et industriels produisant annuellement 4 980 tonnes de Morteau.

Notes et références

- « « Saucisse de Morteau ou Jésus de Morteau, fiche produit » [archive] », sur INAO, (consulté le ).

- Dussauze Michel, La Belle de Morteau Histoire des fumés du Doubs, Yens, Éditions Cabédita, , 166 p., p. 95.

- « La Saucisse de Morteau obtient l'Indication Géographique Protégée (IGP) », La Parisienne, (lire en ligne, consulté le ).

- « « Aire géographique IGP SAUCISSE DE MORTEAU ou JESUS DE MORTEAU » [archive] », sur inao.gouv.fr, (consulté le ).

- « Arrêté du 10 juillet 2009 portant homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée (IGP) « Saucisse de Morteau » ou « Jésus de Morteau » - JORF n°0176 du 1 août 2009 page 12882 texte n° 36 », sur inao.gouv.fr, (consulté le )

Bibliographie

- Vuillemin-Filipi, Véronique, Izibert, Pierre et Barbeaux, Jean-Claude, À table avec la saucisse de Morteau, Besançon, Éditions Tigibus, 2001, 97 pages.

- Dussauze, Michel, La Belle de Morteau Histoire des fumés du Doubs, Yens, Collection Archives vivantes, Éditions Cabédita, 1998, 166 pages.

- Bérard, Laurence et Marchenay Philippe, Les charcuteries de montagne, Bourg-en-Bresse, Ressources des terroirs, 2011, 77 pages.

- Garneret, Jean, Bourgin, Pierre et Guillaume Bernard, La Maison du Montagnon, Besançon, Folklore Comtois, 1980, 557 pages.

- Collectif, Le Grand Larousse gastronomique, Larousse, 2012, 992 pages.

- Cahier des charges de l'IGP