Saint-Antoine-l'Abbaye

Saint-Antoine-l'Abbaye est une ancienne commune française située dans le département de l'Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Saint-Antoine-l'Abbaye commune disparue | |||||

Le village de Saint-Antoine-l'Abbaye | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Département | Isère | ||||

| Arrondissement | Grenoble | ||||

| Intercommunalité | Pays de Saint-Marcellin | ||||

| Code postal | 38160 | ||||

| Code commune | 38359 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Antonins | ||||

| Population | 1 053 hab. (2013) | ||||

| Densité | 29 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 10′ 33″ nord, 5° 13′ 02″ est | ||||

| Altitude | Min. 274 m Max. 625 m |

||||

| Superficie | 36,22 km2 | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Le Sud Grésivaudan | ||||

| Localisation | |||||

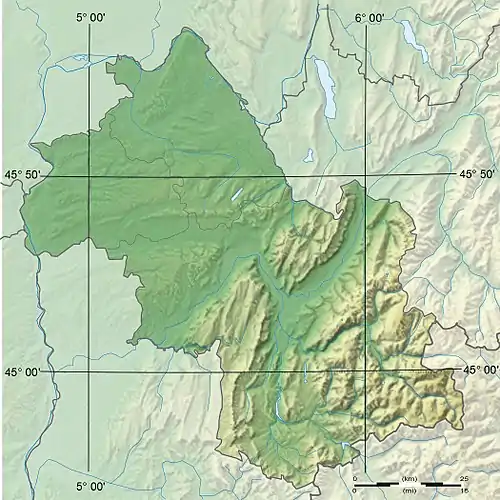

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Isère

Géolocalisation sur la carte : Isère

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | saint-antoine-labbaye.fr | ||||

Le , elle fusionne avec sa voisine Dionay pour donner naissance à la commune nouvelle nommée Saint Antoine l'Abbaye[1]. En 2017, Dionay prend le statut de commune déléguée de Saint Antoine l'Abbaye, et l'ancienne commune Saint-Antoine-l'Abbaye perd toute existence légale.

Saint-Antoine-l’Abbaye est classé parmi les « Plus Beaux Villages de France » depuis 2009. Il conserve de riches témoignages architecturaux de son passé prestigieux: goulets, ruelles étroites, maisons à colombage, façades agrémentées de fenêtres à meneaux, de décors sculptés[2].

Le blason antonin est constitué d’un fond couleur or, au centre duquel trône un écu marqué du Tau bleu azur. Cet écu est encadré de part et d’autre par l’aigle bicéphale (droit donné à l’ordre par l’empereur Maximilien d’Autriche en 1502). Le tau est la dernière lettre de l’alphabet hébreu, la XIXe lettre de l’alphabet grec. C’est tout d’abord, la représentation de la croix du Christ, ainsi que le bâton sur lequel s’appuyait saint Antoine, c’est également un signe hospitalier (béquille des malades), et enfin, le signe de la connaissance (les Antonins étaient des érudits)[2].

Géographie

Situation et description

Saint-Antoine-l'Abbaye est un village se situant au sud-est de la France . Le village se trouve dans le département de l' Isère dans la région Auvergne-Rhône-Alpes . Le village de Saint-Antoine-l'Abbaye appartient à l'arrondissement de Grenoble et au canton de Saint-Marcellin . Le code postal du village de Saint-Antoine-l'Abbaye est le 38160 et son code Insee est le 38359. On appelle Antonins et Antonines les habitants de Saint-Antoine-l'Abbaye[3]

Communes limitrophes

Entourée des communes de Saint-Appolinard à 3.83km, Montagne à 4.29km et Saint-Bonnet-de-Chavagne à 5.50km, Saint Antoine l'Abbaye est située à 19 km au nord-est de Romans-sur-Isère, la plus grande ville des environs.

Géologie et relief

La commune est installée sur la rive droite du Furand, sur un terrain de molasse constitué dans le cadre de l'orogénèse alpine. Les principaux monuments de la ville (les bâtiments de l'abbaye et l'actuelle mairie notamment) utilisent extensivement cette roche, qui se prête bien à la sculpture.

Toponymie

Les reliques de saint Antoine l'égyptien ont été ramenées de Terre Sainte par un seigneur du Dauphiné, Jocelin de Châteauneuf, vers 1070. Elles sont déposées dans le village de La Motte-aux-Bois (Motta nemorosa[4]), qui devient en 1083 La Motte-Saint-Antoine[5], puis Saint-Antoine-en-Viennois avant de prendre son nom de Saint-Antoine-l'Abbaye, situé sur le chemin de Compostelle. Les bénédictins, venus de Montmajour, s'installent et commencent alors la construction d'une église tandis qu'une confrérie charitable, la Maison de l'Aumône, dresse des hôpitaux pour accueillir et soigner les victimes du Mal des Ardents ou Feu de saint Antoine.

Histoire

%252C_by_VC_cropped.jpg.webp)

Au cœur d'un paysage vallonné qui s'étend jusque dans les montagnes du Vercors, l'imposante abbaye Saint-Antoine continue de veiller sur le village auquel elle a donné son nom. L'histoire commence en 1070, lorsque le seigneur local Geilin ramène de Constantinople les restes égyptiens de Saint Antoine et les dépose dans le village de La Motte aux Bois, qui devient alors Saint-Antoine. En 1088, sous la tutelle des bénédictins, de précieuses reliques sont déposées sur les fondations de l'église, avec la vertu de guérir le "mal des ardents", un empoisonnement du sang provoquant des états convulsifs et des gangrènes. Les frères et sœurs de l'hôpital ont également construit la Maison de l'Aumône pour soigner les malades. Leur rôle grandissant au fil des siècles entraîne de nombreux conflits avec les Bénédictins, finalement expulsés en 1297. La Maison de l'Aumône est alors élevée au rang de monastère, tandis que les Hospitalières deviennent chanoines réguliers de l'Ordre de Saint-Antoine. Les pèlerins affluaient et l'ordre atteignit son apogée aux XIVe et XVe siècles. Des travaux vont commencer pour agrandir le monastère, à côté duquel va se développer un village protégé par des remparts. La reconstruction du monastère, qui eut lieu au XVIIe siècle, à la fin des guerres de religion, permet aux visiteurs de découvrir l'une des plus importantes réalisations gothiques de la région[6].

Les Antonins et les Hospitaliers

La ville était le siège de l'abbaye de Saint-Antoine, qui était l'abbaye mère de l'ordre hospitalier de Saint-Antoine. La commanderie est passée à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1775 et 1777. L'église abbatiale bâtie au XIVe siècle est un monument classé dès 1840.

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

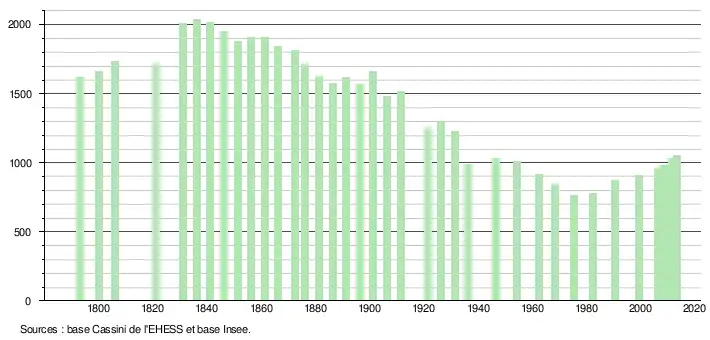

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du , les populations légales des communes sont publiées annuellement dans le cadre d'un recensement qui repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[13]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en [14] - [Note 1].

En 2013, la commune comptait 1 053 habitants.

Manifestations culturelles et festivités

Au cœur du village médiéval, des animations en décor naturel, avec 160 artistes et animateurs de troupes accueillent le public pour un spectacle sous tous ses aspects : artistique, farces, guerrier, conte, musique, danse, vieux métiers, bonimenteurs, troubadours, saltimbanques et guerriers querelleurs. Tous les espaces sont animés de spectacles de rue. Un marché d'artisanat et de produits du terroir en lien avec le Moyen Âge.

En 2011, des créations originales s'y déroulent dont un concert dans l'abbaye le samedi et le dimanche, en partenariat avec le musée départemental. Le Festival Textes en l'air se déroule chaque année la dernière semaine de juillet et propose de nombreux spectacles de théâtre en présence des auteurs, des concerts, des conférences, des ballades poétiques. Chaque année s'ouvre un nouveau thème :

- Saint-Antoine en Moyen Âge 2009 - Sorciers, magiciens et démoniaques (les 8 et 9 août).

- Saint-Antoine en Moyen Âge 2010 - De la danse macabre à la farandole des vivants (17 et 18 juillet).

- Saint-Antoine en Moyen Âge 2011 - Du trésor sacré à la recherche du Graal (6 et 7 août).

- Saint-Antoine en Moyen Âge 2012 - Le bestiaire médiéval (11 et 12 août)

- Saint-Antoine en Moyen Âge 2013 - Un rêve d'Orient (10 et 11 août)

- Saint-Antoine en Moyen Âge 2014 - Retour d'Orient (9 et 10 août)

- Saint-Antoine en Moyen Âge 2015 - Au nom de la rose (8 et 9 août)

- Saint-Antoine en Moyen Âge 2016 - Au temps des cathédrales (6 et 7 août)

Économie

SDCM GIROUD est implantée depuis 1951, son activité consiste en la transformation, le moulage et le surmoulage d'articles en caoutchouc naturel ou synthétique sur plan et cahier des charges, de l'unité à la grande série.

COMES consultants, société de conseil et de formation en management et sécurité au travail. Depuis novembre 2015, le siège a été transféré à Paris. Une agence secondaire continue d'exister sur St Antoine.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

le patrimoine de la commune est important[17] :

- Les bâtiments nombreux et bien restaurés de l'abbaye dominent le village médiéval avec ses petites ruelles et maisons anciennes (XIVe – XVe siècle pour les plus anciennes).

- L'abbaye de Saint-Antoine a été fondée pour accueillir les reliques de saint Antoine-l'Égyptien. Sa façade est de style gothique flamboyant. Elle a été érigée en 1297. L'ancienne abbaye en totalité fait l'objet classement par arrêté du 15 octobre 1981 au titre des monuments historiques, tandis que le parvis de l'abbatiale avec son mur de soutènement, le portail monumental et le grand escalier sont classés par arrêté du 27 septembre 1993[18].

- L'abbaye comprend de nombreux bâtiments : maison abbatiale, grand cloître, grand réfectoire, professoir, noviciat, bibliothèque, infirmerie, écuries et jardins. La plupart ont été modifiés aux XVIIe et XVIIIe siècles.

- La construction de l'église abbatiale commence en 1130 et se termine à la fin du XVe siècle, avec une interruption de 50 ans (1289-1337) et un incendie qui détruit le clocher et les toitures en 1422.

- En 1289, l'abbaye est confiée par le pape Boniface VIII aux chanoines Antonins.

- En 1777, le monastère et ses biens sont transférés à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

- En 1826, Jean-Claude Courveille acheta une partie de l'abbaye pour 60 000 francs, afin d'y fonder une école[19].

- Le 7 décembre 1896, Mgr Fava érige à nouveau le monastère en abbaye, en tant que monastère majeur des chanoines réguliers de l'Immaculée Conception, avec pour abbé Dom Gréa (1828-1917).

- L'église Notre-Dame de la Jayère, du XIVe et XVIe siècles est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 19 février 2004[20].

- Parc d'attraction « Miripili, l'île aux Pirates »

L'église

La construction de l'église de Saint-Antoine a commencé au XIIe siècle et s'est achevée au XVe siècle. On reconnaît cette église gothique grâce à ses vitraux apportant une grande luminosité, à sa taille (plus de 50 mètres), à ses arcs-boutants, et ses voûtes sur croisée d'ogives.

Saint-Antoine-l'Abbaye se situe sur un des chemins menant à Saint-Jacques-de-Compostelle, ce qui fait que l'église accueillait beaucoup de pèlerins, mais elle accueillait également les malades venant toucher les reliques attribuées à saint Antoine pour que celles-ci les guérissent, des reliques ramenées d'Orient.

_006.JPG.webp) Une des portes d'accès à l'abbaye.

Une des portes d'accès à l'abbaye._010.JPG.webp) Vue sur un toit dauphinois (tuiles vernissées).

Vue sur un toit dauphinois (tuiles vernissées). Vue sur un toit dauphinois (tuiles vernissées).

Vue sur un toit dauphinois (tuiles vernissées)._057.JPG.webp) Porte principale donnant accès à l'abbaye.

Porte principale donnant accès à l'abbaye. Porte principale donnant accès à l'abbaye.

Porte principale donnant accès à l'abbaye. Porte principale donnant accès à l'abbaye.

Porte principale donnant accès à l'abbaye._025.JPG.webp) Portail de l'église abbatiale.

Portail de l'église abbatiale._036.JPG.webp) Vitrail représentant saint François d'Assise à l'intérieur de l'église abbatiale.

Vitrail représentant saint François d'Assise à l'intérieur de l'église abbatiale. Bâtiment de l'abbaye.

Bâtiment de l'abbaye._060-001.JPG.webp) Gros plan sur le clocher de l'église abbatiale.

Gros plan sur le clocher de l'église abbatiale.

Patrimoine culturel

- Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye, musée départemental sur le trésor de l'abbaye[21]

- Musée de la taille de pierre

Personnalités liées à la commune

- Jean Borrel (ou Borrel) (Johannes Buteo) mathématicien de la Renaissance (1492 ? -1564 ?), religieux antonin.

- Augustin Mottin de La Balme, officier de cavalerie, professeur d'équitation, colonel et inspecteur général de la cavalerie américaine (1777) écrivain équestre.

- Jean-Claude Courveille (1787-1866), un des trois fondateurs des Maristes, achète en 1826 une partie de l'abbaye pour y former des maîtres d'école.

- Jean Vénitien (1911-1995), artiste peintre, posséda une résidence à Saint-Antoine-l'Abbaye.

Héraldique

|

Blason | D'or à l'aigle bicéphale de sable, à l'écu d'or en cœur, au Tau d'azur brochant sur le tout[22]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Office de tourisme Saint-Marcellin Vercors Isère :

Notes et références

Notes

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

Références

- « Commune de Saint Antoine l'Abbaye (38359) », sur le Code officiel géographique publié par l'Insee (consulté le ).

- Plan sur tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr.

- sur cartesfrance.fr.

- Julie Dhondt, « Entrer dans la dépendance des Antonins. Réflexions sur la difficile construction d’un réseau canonial. », Enquêtes, Revue de l'école doctorale 188, Lettres Sorbonne Université, no 3, (lire en ligne, consulté le ).

- Adalbert Mischlewski, Un ordre hospitalier au Moyen Âge, les chanoines réguliers de Saint-Antoine-en-Viennois, Presses Universitaires de Grenoble, , 216 p. (ISBN 978-2706105470)

- www.les-plus-beaux-villages-de-france.org

- Décédé le 20 novembre 1885.

- Archives municipales de Saint-Antoine-l'Abbaye, p. 146

- Décédé le 18 mars 1900

- Arrêté par la Gestapo, puis envoyé en camp de concentration.

- « Résultats municipales 2020 à Saint Antoine l'Abbaye », sur lemonde.fr (consulté le ).

- Annuaire des Villes Jumelées > Pays : _ > Région : RHONE-ALPES > Collectivité : ISERE, sur le site de l'AFCCRE, consulté le 15 novembre 2014.

- L'organisation du recensement, sur le site de l'Insee.

- [ Calendrier départemental des recensements], sur le site de l'Insee.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années .

- Visites du patrimoine de Saint-Antoine l'Abbaye.

- « Ancienne abbaye, actuellement hôtel de ville », notice no PA00117247, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Frère Louis-Laurent, Historique des origines de l'Institut, Bulletin de l'Institut 163, juillet 1956, Tome XXII, p. 225.

- « Ancienne église paroissiale Notre-Dame de la Jayère », notice no PA38000020, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye.

- Site de la commune de Saint Antoine l'Abbaye