Séisme de 1843 aux Petites Antilles

Le séisme de 1843 aux Petites Antilles est à ce jour le tremblement de terre le plus fort ayant affecté la Caraïbe depuis l'arrivée des Européens dans la région. Il est aussi un des premiers évènements sismiques bien documentés[1]. Un rapport scientifique détaillé[2] a en effet été écrit et publié dès par le géologue Charles Sainte-Claire Deville, présent en Dominique au moment du séisme. Les survivants ont de plus adressé de nombreux témoignages dans le monde entier. La catastrophe a induit un mouvement de solidarité régional d'abord (autres îles de la Caraïbe, mais aussi États-Unis, Venezuela), national (avec publication dans tous les journaux de listes de souscriptions dans tous les milieux et pendant plus d'un an) et international.

| Séisme de 1843 aux Petites Antilles | |

| Date | entre 10h30 et 11h00, heure locale |

|---|---|

| Magnitude | env. 8 |

| Épicentre | 16° 30′ nord, 62° 12′ ouest |

| Régions affectées | Petites Antilles, Amérique centrale |

| Victimes | env. 3 000 morts annoncées (en réalité bien plus si on comptabilise les esclaves) |

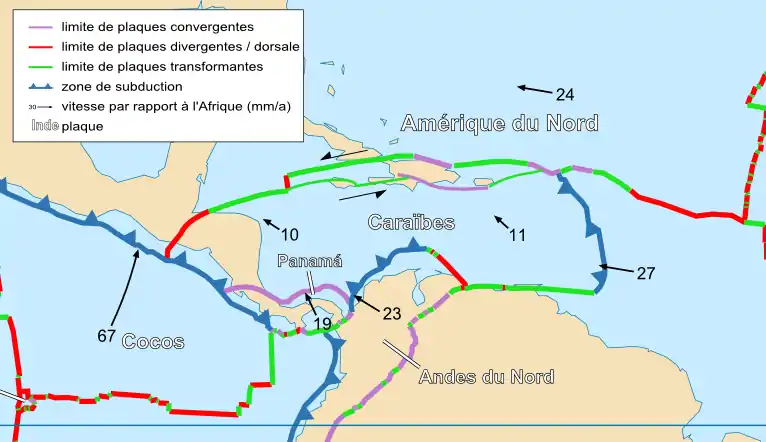

Contexte géologique

La Guadeloupe, comme l'ensemble des îles des Petites Antilles, est située aux abords d'une zone de subduction où les plaques sud-américaine et nord-américaine s'enfoncent sous la plaque caraïbe à une vitesse moyenne de 2 cm/an. Ce secteur est constitué d'un ensemble dynamique de failles soumises à des contraintes, circulant sur ou sous les îles, et dans leur environnement proche. Il est supposé que trois principaux types de séismes existent au niveau des Petites Antilles :

- les séismes inter-plaques qui peuvent atteindre des magnitudes supérieures à 8. Ils se produisent à la frontière de la plaque caraïbe et des plaques américaines, soit à une distance épicentrale d'environ 80-100 km des côtes guadeloupéennes, pour une profondeur comprise entre 20 et 65 km. Un débat existe actuellement au sein de la communauté scientifique sur le fait que la zone de subduction à l'Est des Petites Antilles soit capable ou pas de générer des mégaséismes. Les relevés géodésiques réalisées par le Symithe en 2015 et van Rijsingen et al. en 2020[3] indiquent que la zone de subduction à l'Est des Petites Antilles n'est que peu ou pas couplée (elle n'accumule que peu ou pas de déformation). Au contraire, les relevés effectués sur les Micro-atolls de coraux semblent indiquer que la zone de subduction aurait accumulé de fortes contraintes au cours du dernier siècle[4]. Ces résultats sont incohérents puisque si la zone de subduction avait accumulé des contraintes au cours du siècle dernier, cela devrait être visible sur les relevés GPS ;

- les séismes se produisant au sein de la plaque caraïbe, qui, bien que de moindre magnitude, sont très superficiels et proches des îles, ce qui peut occasionner de gros dégâts ;

- les séismes se produisant au sein de la plaque sud-américaine, qui peuvent atteindre de fortes magnitudes, mais sont très profonds, ce qui a tendance à diminuer leurs conséquences.

Déroulement

Le tremblement de terre a lieu dans la matinée du un peu avant 10h40 (heures locales). Il se manifeste tout d'abord par un fort grondement caractéristique des ondes P. D'après Sainte Claire Deville, le séisme se caractérise par deux vagues successives d'oscillations principalement horizontales, très violente, la deuxième étant la plus forte. La secousse perdure pendant environ 1 minute 30 et se termine par des soubresauts verticaux. Le séisme cause de nombreux incendies qui ravagent notamment le centre ville de Pointe-à-Pitre. Si une très légère oscillation du niveau de la mer se produit dans des lieux très localisés, Deville et les autres témoins n'observent pas de tsunami d'ampleur dans les Petites Antilles. A English Harbour, dans le sud d'Antigua, une vague de 1,2 mètres est bien observée mais elle semble être le résultat d'un glissement de terrain sous-marin très localisé. Le séisme du 8 février 1843 provoque de très nombreux mouvements de terrain assez spectaculaires dont des phénomènes de subsidence, de liquéfaction (jets de boue, fissures dans le sol), des glissements de terrain, des écroulements de blocs rocheux en montagne et des coulées de boues.

Près de 300 répliques sont ressenties dans l'année qui suit la secousse principale dont celles du 24 février, du 10 mars, du 31 mars, du 24 avril et du 11 mai 1843 décrites comme particulièrement fortes.

Conséquences

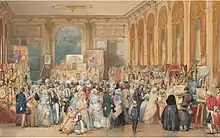

Les secousses sont ressenties sur toutes les îles des Petites Antilles. Les plus fortes sont reportées en Guadeloupe et à Antigua (IX sur l'échelle MSK). L'épicentre est en effet situé devant la ville du Moule, sur la Grande-Terre (partie orientale de la Guadeloupe). La secousse est perçue très loin aussi bien au sud à Caracas et Cayenne, qu'au nord des États-Unis. Pointe-à-Pitre est sévèrement touchée et quasiment détruite par l'incendie qui se déclenche après le séisme. Sous le coup de l'émotion, les contemporains ont fait état de plus de 3 000 (voire 6 000) morts et 1 500 blessés[5] - [6]. L'image des blessés, prisonniers des décombres, brûlés vifs sous les yeux de leurs parents, a été un traumatisme majeur.

La force de la secousse et l'extension des isoséistes de la carte macrosismique permettent de définir la source de cette secousse à un séisme de magnitude estimée entre 8 et 8,5 dont l'épicentre est situé au large entre la Guadeloupe et Antigua[7]. Le type de mécanisme n'est pas clair en raison de l'absence de tsunami ou subsidence sur les deux îles les plus proches. Ce séisme pourrait donc ne pas avoir été un séisme de subduction.

Les conséquences sont énormes et durables : économiques (lancement des usines centrales en remplacement des vieux moulins du Père Labat, détruits), sociales (rapprochement entre les classes et les races face au drame commun, nombreux affranchissements), politiques (vote à Paris d'une loi sur les sucres, peu favorable au sucre de canne, sans grande opposition du lobby colonial, du fait de l'abondance des secours envoyés de France), médiatiques (lancement de l'Illustration en ) et urbanistiques (reconstruction de Pointe-à-Pitre sur de nouvelles bases).

Le gouverneur Gourbeyre (natif de Riom en Auvergne) a acquis en la circonstance le statut d'homme providentiel (la Guadeloupe donnera à l'une de ses communes le nom de Gourbeyre), de même le premier adjoint au maire de la ville, Charles Anatole Léger, à l'origine de la gloire de la famille Leger en Guadeloupe (le diplomate Alexis Leger, nom de plume du poète Saint-John Perse, est son petit-neveu).

Notes et références

- Site du BRGM SisFrance

- Charles Sainte-Claire Deville (Basse-Terre, juillet 1843 puis Paris, souvent réédité). Observations sur le tremblement de terre éprouvé à la Guadeloupe le 8 février 1843. texte intégral en ligne sur le site Gallica.

- (en) Eleonora van Rijsingen, « Inferring Interseismic Coupling Along the Lesser Antilles Arc: A Bayesian Approach », JGR Solid Earth, (lire en ligne

)

) - (en) Belle Philibosian, « 20th-century strain accumulation on the Lesser Antilles megathrust based on coral microatolls », Earth and Planetary Science Letters, (lire en ligne

)

) - Tract de 1843, Archives départementales de la Guadeloupe.

- Carole Petit, « Séisme du 8 février 1843 : il y a 177 ans, le premier "Big One" frappait la Guadeloupe », Guadeloupe la 1re, 8 février 2020.

- Bernard P. et J. Lambert (1988). Subduction and seismic hazard in the northern Lesser Antilles: Revision of the historical seismicity. Bull. Seismo. Soc. Am., no 78, pp. 1965-1983.

Annexes

Bibliographie

- La Guadeloupe : Basse-terre, la Soufrière, Pointe-à-Pitre : Histoire, description, catastrophe du 8 février, Paris, Aubert et Cie, (OCLC 900539529, SUDOC 183233492)

- La Pointe-à-Pitre n'existe plus...! Relations du tremblement de terre de 1843 en Guadeloupe, collectif, Jacqueline Picard (dir.), Gosier : éditions CARET, 2003.

- Sur les ruines de la Pointe-à-Pitre. Chronique du . Hommage à l'amiral Gourbeyre, manuscrit conservé à Vincennes, Service historique de la Défense, Département de la marine, 1843-1844, éditions l'Harmattan, Paris, 2008 – texte établi, présenté et annoté par Claude Thiébaut, 2 volumes.

Liens externes

- Marbeau, Tremblement de terre de la Guadeloupe (8 février 1843), Paris, Imprimerie Panckoucke, , 42 p. (lire en ligne)

- Clément Villecourt, Lettre pastorale de Monseigneur l'évêque de la Rochelle à l'occasion des désastres de la Guadeloupe : suivi de Lettre du Comité central des souscriptions pour la Guadeloupe, S.l., s.n., , 6 p. (lire en ligne)

- Clément Villecourt, État des Quêtes faites dans les paroisses du diocèse de la Rochelle, pour les séminaires, et des Offrandes pour Dispenses de Carême pendant l'année 1843, Quêtes pour la Guadeloupe, S.l., s.n., , 8 p. (lire en ligne)