Règle de saint Albert

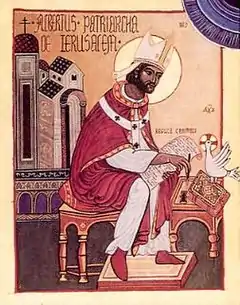

La règle de saint Albert est une charte de vie, rédigée par saint Albert de Jérusalem (patriarche latin de Jérusalem) à la demande des ermites installés sur les pentes du mont Carmel vers 1209. Ce texte reprend des éléments de la règle de saint Augustin, qui était alors la plus adaptée à la vie contemplative pour des ermites.

Cette règle, en 1247, a été adaptée au mode de vie monastique des carmes réfugiés en Europe. Elle subit au cours des siècles plusieurs mitigations, mais les réformes de l'ordre du Carmel ramènent les différentes branches de l'ordre à se réapproprier la « règle initiale ». Cette règle de saint Albert est toujours en usage comme règle du Carmel (dans sa version de 1247) ; un texte de « constitutions » se charge de définir toutes les situations non prévues par la règle initiale.

Histoire de la règle de Saint Albert

Origine

La règle de saint Albert est une charte de vie carmélitaine, en vingt-quatre principes, rédigée à la demande des ermites latins installés sur les pentes du mont Carmel en Palestine durant les croisades. Cette règle primitive a été écrite par saint Albert de Jérusalem[Note 1]. La mise en place de ce texte transforme la petite communauté d'ermites en un véritable « Ordre au sens canonique du terme »[1]. Cette règle est confirmée une première fois par le pape en 1226 puis en 1229[2].

À la suite de la reconquête du royaume de Jérusalem par les mamelouks, puis de la perte de Saint-Jean-d'Acre par les croisés, les ermites du mont Carmel se réfugient en Europe. Le pape Innocent IV en 1247 modifie légèrement cette règle pour l’adapter à la vie de religieux mendiants vivant dans des couvents en ville au lieu d'ermitages sur le mont Carmel[E 1]. La Règle du Carmel, adaptée par Innocent IV, est mitigée par Eugène IV en 1432 à la suite de la demande de certains moines[E 2]. Par la suite, de nombreux Carmes vont tenter de revenir sur les mitigations mises en œuvre sur la règle afin de « retrouver les rigueurs primitives de la règle ». Ce sera l'objet des multiples tentatives de réformes du XVe siècle au XVIIe siècle[N 1]. Une des réformes ayant marqué l'histoire est la réforme thérésienne (menée par Thérèse d'Avila), qui a amené à la formation de l'ordre des Carmes déchaux[N 2].

Cette règle fait partie des dernières grandes règles monastiques mises en place, après celles de saint Augustin et de saint Benoît[N 3].

Historique des évolutions de la règle

- Au début du XIIIe siècle, saint Brocard, le supérieur des ermites installé sur le mont Carmel, demande au Patriarche latin de Jérusalem, saint Albert Avogadro, de fournir au groupe d'ermites une règle de la vie écrite[E 3]. Cette règle datée de 1209, définit le mode de vie des ermites, mais elle n'est pas en tant que telle une « règle de vie monastique »[3] (car elle s'adresse à des ermites, non des moines vivant en commun). Cette règle a alors le statut de « formula vitae ».

- Le , le pape Grégoire IX reconfirme la règle des carmes en y apportant une légère modification concernant la vertu de pauvreté évangélique qui doit s'appliquer aux frères et à la communauté (c'est-à-dire que la communauté monastique n'a pas le droit de posséder des bien, maisons, terres ou rentes)[N 4]. La règle de saint Albert obtient alors le statut de « regula bullata » (accordé par le pape)[2].

- À la suite du chapitre général de l'ordre à Aylesford (Angleterre), autour de 1247, les carmes envoient deux frères à Lyon afin de solliciter le pape Innocent IV pour une adaptation de leur règle primitive aux contraintes de la vie monachique en Europe (au lieu d'une vie érémitique sur le mont Carmel). En réponse à cette demande, le pape Innocent IV missionne deux dominicains pour réviser la règle, après quoi, le , dans la bulle « Quae honorem Conditoris omnium », le pape Innocent IV fixe les contours définitifs de la Règle du Carmel[4]. C'est cette version de la règle qui sera considérée comme « la règle primitive du Carmel » lors des différentes réformes de l'ordre[N 5]. Cette mise à jour de la règle intègre également quelques précisions et corrections sur des points douteux de la règle, et atténue quelques sévérités contenues dans la règle initiale (la « Regula bullata »)[N 6]. Les corrections, peu nombreuses, concernent surtout l'organisation extérieure de l'Ordre et ponctuellement, la règle du silence qui est abrégée). Rien n'indique pour l'instant la mission d’apostolat (cura animarum) qui sera rajoutée ultérieurement[4].

- Le le texte de la règle est à nouveau confirmé par Alexandre IV.

- Le Urbain IV renouvelle cette confirmation de la règle.

- Le Nicolas IV réédite cette confirmation[N 7].

- En 1317, le pape Jean XXII accorde aux Carmes l'exemption totale de la juridiction épiscopale (liberté vis-à-vis de l'évêque du lieu).

- En 1326, le pape Jean XXII assimile définitivement les Carmes aux autres ordres mendiants de l'époque, permettant ainsi aux Carmes de prêcher, enseigner et confesser dans l’Église[E 1].

- En 1435, et en réponse à une demande de mitigation de la règle faite par les Carmes, le pape Eugène IV via la bulle « Romani Pontificis » (datée du soit la date de la demande) accorde aux Carmes de pouvoir « librement et licitement demeurer et se promener "dans leurs églises, et dans les cloîtres de celles-ci et dans les lieux y attenant aux heures convenables", en outre, il donne la faculté de manger de la chair trois jours par semaine, excepté durant l'Avent et le Carême ainsi qu'aux autres jours où cela est généralement prohibé. »[E 2].

- Le , le pape Pie II concède au prieur général de l'Ordre la faculté de dispenser du jeûne aux jours où l'abstinence était levée.

- Le , le pape Sixte IV accorde, par la bulle « Dum attente meditatatione », des libertés plus grandes appelées communément « Mare magnum », qui octroient de nombreux avantages aux ordres mendiants.

- En 1562, Thérèse d'Avila fonde un premier couvent de carmélites réformée revenant à « la règle primitive ». C'est le début du mouvement de réforme thérésien qui amènera à la création de l'Ordre des Carmes déchaux[5]

- En 1783, le pape Pie VI incorpore définitivement la mitigation (des carmes chaussés)[N 8] à la règle de l'Ordre des Grands Carmes[E 2].

- En 1889, les Grands Carmes réécrivent la règle carmélitaine d'après la règle de la Réforme de Touraine (donc une règle peu mitigée). Après une dernière révision, cette règle est mise en place en 1904, unifiant tous les couvents de l'ordre sous la même règle[6].

- En 1935, les carmélites chaussées reprennent la même règle que les frères carmes, appliquant une unité de pratique (de règle) dans tous les couvents de l'ordre[6].

À noter que différentes réformes du XVe siècle au XVIIe siècle, telle la Réforme de Touraine, visaient une réforme des Constitutions de l'ordre, et non la règle elle-même[N 8].

Importance de la règle aujourd'hui

La règle de saint Albert continue d'être appliquée (avec quelques adaptations) aujourd'hui dans l'ordre du Carmel, tant dans la branche historique de l'ordre (les Grands Carmes), que chez les carmes réformés par Thérèse d'Avila (l'ordre des Carmes déchaux). Si les carmes déchaux ont repris la règle de saint Albert « dans toute sa rigueur » lors de la fondation du premier couvent par Thérèse[7], les carmes chaussés sont également revenus à la règle initiale lors de leur dernière réforme (entre 1889 et 1902, et en 1925 pour les carmélites)[6]. Cette règle[N 9] est donc toujours en service chez les carmes et les carmélites (les constitutions de l'ordre se chargeant de préciser les points non abordés dans la règle).

Chez les laïcs rattachés à l'Ordre du Carmel, la règle de saint Albert est toujours rappelée en en-tête des constitutions de l'ordre (laïque), montrant la prééminence (et l'enracinement) des constitutions propres dans la règle érémitique établie par saint Albert[8].

Contenu

Ce texte court de 24 paragraphes reprend des éléments de la règle de saint Augustin qui était alors la plus adaptée pour la vie contemplative des ermites du mont Carmel. Albert accentue le caractère fraternel de la règle carmélitaine. Il insiste également sur le fait que les biens sont communs à tous, et qu'aucun frère ne doit avoir de biens en propre[9]. La règle de saint Albert s'appuie aussi largement sur la Bible qu'elle cite abondamment, directement ou indirectement, aussi bien dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament[N 10], sans pour autant citer explicitement ces versets[10].

La règle aborde les points suivants :

- la nomination et l'obéissance au Prieur de la communauté[11] ;

- le choix des lieux de vie (désert ou habitation qui leur est donnée)[12] ;

- l'individualisation de la cellule du moine[13] ;

- le repas en commun sous l'écoute de la parole de Dieu[14] ;

- la prière continue, méditée nuit et jour, sauf quand le moine est occupé à des tâches matérielles justifiées[15] ;

- le renoncement à toute propriété individuelle ou collective[16] ;

- l'établissement d'une chapelle ou oratoire au milieu des cellules[17] ;

- l'écoute et la correction fraternelle[18] ;

- le jeûne journalier[N 11] sauf le dimanche et au cours de la période allant de la fête de l'Exaltation de la Sainte Croix jusqu'au jour de Pâques. La faiblesse physique ou la maladie dispensent du jeûne (la viande pouvant être prise pour retrouver des forces et guérir)[19]. En voyage, le carme prendra le repas qui lui sera donné sans suivre de règle particulière[20] ;

- l'occupation par le travail, pour vivre du fruit de son labeur[21] ;

- le nécessaire silence pour rester dans l'humilité et la vertu[22].

La référence à un frère « B. » dans la règle (§ 1 et 21), prieur de l'ordre au moment de l'établissement de cette règle, a été interprété dans la tradition carmélitaine comme une référence à Brocard, second prieur de l'ordre (d'après cette même tradition)[1].

L'ordre du Carmel

Bibliographie

Anne-Elisabeth Steinmann, Carmel Vivant, Paris, St Paul, coll. « Terre et Louange », , 384 p..

Anne-Elisabeth Steinmann, Carmel Vivant, Paris, St Paul, coll. « Terre et Louange », , 384 p..- Dominique Sterckx, La règle du Carmel : Structure et Esprit, parole de vie pour aujourd'hui, Toulouse, Éditions du Carmel, coll. « Carmel Vivant », , 463 p. (ISBN 978-2-84713-063-8).

Notes et références

Notes

- alors Patriarche latin de Jérusalem, vers 1209 (la date de 1205 est parfois évoquée pour le début de rédaction de la règle). Cette règle aurait été remise au supérieur de l'Ordre du Carmel

- Voir le chapitre Les Tentatives de Réformes.

- Voir le chapitre La réforme thérésienne du Carmel.

- La règle de Saint-Dominique et la règle de saint François ont été mises en place dans la même période : au début du XIIIe siècle.

- Cette modification, issue de la règle de saint Dominique, fait rentrer l'ordre des carmes dans la famille des ordres mendiants.

- Que ce soit par Jean Soreth, Thérèse d'Avila ou d'autres.

- Par ce nouveau texte, le pape Innocent IV commence le processus d'assimilation des Carmes au statut d'ordre mendiant (statut partagé avec les Dominicains, les Franciscains et les Augustins).

- Bien qu'indiqué dans une source du Carmel, il semble y avoir une coquille, au moins dans la date, le pape Nicolas IV ayant régné 20 ans plus tard. L'année 1269 correspond à Urbain V.

- La mitigation de la règle était essentiellement contenue dans les Constitution de l'Ordre, les constitutions assouplissant la règle de saint Albert.

- Nous faisons ici référence à la règle modifiée en 1247 par le pape Innocent IV.

- Se reporter au document sur les constitutions de l'OCDS qui reprend le texte de la règle en y intégrant les références bibliques (lire en ligne).

- Le « jeûne » évoqué ici signifie de ne se nourrir que de pain et d'eau. Il ne s'agit pas de rester sans manger.

Références

- Steinmann 1963, p. 28.

- Steinmann 1963, p. 29-30.

- « Les origines sur le Mont Carmel », sur Le Carmel en France, par l’Ordre des Carmes Déchaux (France) : Provinces de Paris et d’Avignon-Aquitaine, carmel.asso.fr (consulté le ).

- Steinmann 1963, p. 34.

- Steinmann 1963, p. 82-104.

- Steinmann 1963, p. 184-185.

- « La réforme thérésienne au 16e siècle en Espagne », sur Le Carmel en France, par l'Ordre des Carmes déchaux (France) : Provinces de Paris et d’Avignon-Aquitaine, carmel.asso.fr (consulté le ).

- Exemple dans l'OCDS : Luis Arostegui Gamboa ocd, « Règle de saint Albert et les constitutions de l'Ordre Séculier du Carmel Thérésien », sur Carmes Déchaux, Curie Générale du Carmel Thérésien, ocd.pcn.net, (consulté le ).

- Magnificat : Septembre 2012 N° 238, Magnificat, , p. 220 Martyrologe de saint Albert de Jérusalem.

- « Règle de saint Albert », sur Les Grands Carmes en France, carm-fr.org, (consulté le ).

- § 4 de la règle.

- § 5 de la règle.

- § 6 de la règle.

- § 7 de la règle.

- § 10,11 et 20 de la règle.

- § 12 et 13 de la règle.

- § 14 de la règle.

- § 15 de la règle.

- § 16 de la règle.

- § 17 de la règle.

- § 20 de la règle.

- § 21 de la règle.

- Chapitre « Les Carmes au XIIIe siècle ».

- Chapitre « Les Carmes au XVe siècle ».

- Chapitre Plans annoté du Mont Carmel / Le couvent de Saint-Brocard à Wadi Siach (on le date de 1263).

Annexes

Bibliographie

- Bruno Secondin, La règle du Carmel : un projet spirituel pour aujourd'hui, Paroles et Silence, coll. « Grands Carmes », , 230 p. (ISBN 978-2-84573-180-6).

Voir aussi

Liens externes

- La règle sur le site des Grands Carmes

- La règle et les constitutions dépendant des Carmes Déchaux

- « De l'érémitisme chrétien aux Carmes » [PDF], sur Abbaye St Hilaire du Vaucluse (consulté le )