Quraish (sourate)

Quraish (arabe : قريش, français : Les Quraychites) est le nom traditionnellement donné à la 106e sourate du Coran, le livre sacré de l'islam. Elle comporte 4 versets. Rédigée en arabe comme l'ensemble de l'œuvre religieuse, elle fut proclamée, selon la tradition musulmane, durant la période mecquoise.

| 106e sourate du Coran Les Quraychites | |

Le Coran, livre sacré de l'islam. | |

| Informations sur cette sourate | |

|---|---|

| Titre original | قريش, Quraish |

| Titre français | Les Quraychites |

| Ordre traditionnel | 106e sourate |

| Ordre chronologique | 29e sourate |

| Période de proclamation | Période mecquoise |

| Nombre de versets (ayat) | 4 |

| Ordre traditionnel | |

| Ordre chronologique | |

Origine du nom

Bien que ne faisant pas partie de la proclamation, la tradition musulmane a donné comme nom à cette sourate Les Quraychites[1], en référence au contenu du premier verset : « 1. À cause du pacte des Quraysh ».

Historique

Il n'existe à ce jour pas de sources ou documents historiques permettant de s'assurer de l'ordre chronologique des sourates du Coran. Néanmoins selon une chronologie musulmane attribuée à Ǧaʿfar al-Ṣādiq (VIIIe siècle) et largement diffusée en 1924 sous l’autorité d’al-Azhar[2] - [3], cette sourate occupe la 29e place. Elle aurait été proclamée pendant la période mecquoise, c'est-à-dire schématiquement durant la première partie de l'histoire de Mahomet avant de quitter La Mecque[4]. Contestée dès le XIXe par des recherches universitaires[5], cette chronologie a été revue par Nöldeke[6] - [7], pour qui cette sourate est la 4e.

Les sourates de la fin du Coran[Note 1] sont généralement considérées comme appartenant aux plus anciennes. Elles se caractérisent par des particularités propres. Elles sont brèves, semblent issues de proclamations oraculaires (ce qui ne signifie pas, pour autant, qu’elles en sont des enregistrements), elles contiennent de nombreux hapax[8]...

Pour Nöldeke et Schwally, la quasi-totalité des sourates 69 à 114 sont de la première période mecquoise. Neuwirth les classe en quatre groupes supposés être chronologiques. Bien que reconnaissant leur ancienneté, certains auteurs refusent de les qualifier de « mecquoise », car cela présuppose un contexte et une version de la genèse du corpus coranique qui n’est pas tranchée. Cette approche est spéculative[8].

En effet, ces textes ne sont pas une simple transcription sténographique de proclamation mais sont des textes écrits, souvent opaques, possédant des strates de composition et des réécritures Cela n’empêche pas ces sourates de fournir des éléments contextuels (comme l’attente d’une Fin des Temps imminente chez les partisans de Mahomet). Ces textes sont marqués par une forme de piété tributaire du christianisme oriental[8].

Cette sourate est très allusive et possède un sens obscur. Pour Nöldeke[Note 2], elle appartient à la première période mecquoise. Certains auteurs et une partie des exégètes musulmans ont considéré que cette sourate et la précédente, Al-Fil (L'Éléphant), n’en formaient qu’une seule. Prémare exclut cette hypothèse[9]

Interprétations

Pour Tengour, ces deux sourates font sans doute partie du plus ancien substrat coranique (en contradiction avec l'ordre majoritairement accepté par les commentateurs musulmans) qui s'adresse, dans un style succinct et homogène, aux hommes de la tribu de Mahomet (les Quraysh) à qui est demandé de se soumettre au Rabb al-Bayt, "Seigneur de la Demeure mecquoise" où ils s'étaient installés quelque cent cinquante ans avant la Révélation et qui leur assuraient nourriture et protection, fonctions caractéristiques des Rabb(s) dans les vielles sociétés tribales locales[10]. Azaiez, devant une rhétorique qui lui paraît sans comparaison dans le Coran, s’interroge sur le fait que cette sourate pourrait être préislamique[10]. Pour Dye, l’expression unique dans le Coran « le Seigneur de ce Temple » est présente dans le Nord de l’Arabie à l’époque préislamique[10]. Prémare précise qu'elle est une expression typique de l'époque préislamique, en particulier de Pétra, d'Hegra et du Nord de l'Arabie. Cette expression de la sourate des Quraychites doit se lire dans ce contexte, « même si cette survivance de l'hénothéisme arabe ancien fut assumée ultérieurement par la tradition islamique au nom d'un divinité unique, comme fut assume le bétyle du sanctuaire représente par la ka'ba, la pierre noire qui s'y trouvait »[11].

Dans le corpus d'Ubay ibn Ka'b, compagnon du Prophète, les sourates CV (Al-Fil) et CVI ne formaient qu'une seule et unique sourate[12]. Cet ordre a fait l'objet de discussions anciennes. Au Xe siècle, selon Ibn al-Nadim, l'existence d'un exemplaire lui a été rapportée. Dans celui-ci, à l'inverse du corpus d'Ibn Mas'ud qui fait se suivre les deux sourates, la sourate XCV (At-Tin) aurait été à la suite de la sourate CV. S'appuyant principalement sur le « consensus », Tabari, au Xe siècle, considère que les sourates doivent être distinctes accusant les propos contradictoires d'être des « perversions »[11]. L'avis des chercheurs est divisé. Irfan Shahid défend qu'il s'agit d'un seul ensemble[13] tandis que Prémare considère qu'il s'agit de deux péricopes séparées[11] A. Cuypers rappelle que pour certains commentaires classiques, les sourates CV et CVI n’en forment qu’une. Pour Dye, les différences de style entre les deux permettent de rejeter cette hypothèse[10].

Dans le cadre du recherche sur les incohérences entre langue orale et écrite dans le Coran, Langhlade cite le cas de la sourate Quraysh comme exemple de mot lu d'une certaine manière en contradiction avec le rasm. Certaines éditions ont rajouté une lettre plus petite ou une lettre en rouge au rasm, artifice permettant de présenter cette distorsion. « L'exemple de la sourate 106 relativise beaucoup l'idée d'un respect absolu du rasm. »[14]

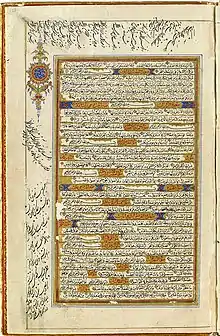

- Texte de la sourate (Coran datant de 1874)

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- P. Neuenkirchen, "Sourate 106", Le Coran des Historiens, 2019, p. 2227 et suiv.

- R. Paret, Der Koran. Kommentar und konkordanz, 1980[Note 3].

Liens externes

- Texte de la sourate 106 en français, d'après la traduction de Claude-Étienne Savary de 1783.

Notes et références

Notes

- L’auteur précise que ces remarques, si elles sont dans une partie consacrée aux sourates 69 à 99, s’appliquent aussi aux sourates 100 à 114.

- Les islamologues ont utilisé plusieurs approches pour tenter de dater les différentes sourates du Coran. Paret et Neuwirth appartiennent à l’« école allemande » qui, à la suite de Nöldeke, s’appuie sur la chronologie traditionnelle et sur un récit « laïcisé » des traditions musulmanes. Autrefois dominant dans les études islamologiques, ce paradigme nöldekien n'est plus qu'« en partie présent ». Les auteurs du Coran des historiens appartiennent davantage à l’autre courant (dit « sceptique ») qui prend davantage en compte une critique des sources traditionnelles. Voir : Historiographie de l'islam et du Coran

- En 2019, seuls deux ouvrages peuvent être considérés comme des commentaires scientifiques et continus du texte coranique. Il s'agit du Commentary on the Qur'an de Richard Bell publié en 1991 (aujourd'hui daté) et du Coran des historiens publié en 2019. L'ouvrage de Paret s'inscrit, avec ceux de Blachère, Khoury et Reynolds, dans un ensemble de traduction avec apparat critique. Voir : Sourate

Références

- A. Chouraqui, Le Coran : L'appel, France, Robert Laffont, , 625 p. (ISBN 2-221-06964-1)

- G.S. Reynolds, « Le problème de la chronologie du Coran », Arabica 58, 2011, p. 477-502.

- R. Blachère, Introduction au Coran, p. 244.

- R. Blachère, Le Coran, 1966, p. 103.

- M. Azaiez, « Chronologie de la Révélation »

- G. Dye « Le Coran et son contexte Remarques sur un ouvrage récent », Oriens Christianus no 95, 2011, p. 247-270.

- E. Stefanidis, « The Qur'an Made Linear: A Study of the Geschichte des Qorâns' Chronological Reordering », Journal of Qur'anic Studies, X, II, 2008, p. 13.

- G. Dye, « Introduction aux sourates 69-99 », Le Coran des historiens, 2019, p. 1789 et suiv.

- P. Neuenkirchen, "Sourate 106", Le Coran des Historiens, 2019, p. 2227 et suiv.

- M. Azaiez (Ed.), G.S. Reynolds (Ed.), T. Tesei (Ed.), et al. (2016). The Qur'an Seminar Commentary / Le Qur'an Seminar. A Collaborative Study of 50 Qur'anic Passages / Commentaire collaboratif de 50 passages coraniques. Berlin, Boston: De Gruyter. partie. QS 48 Q 106

- A.-L. De Prémare, « Les Éléphants De Qādisiyya », Arabica, vol. 45, no 2, , p.261–269 (www.jstor.org/stable/4057233).

- Robin Ch., « L'arabie dans le coran. Réexamen de quelques termes à la lumière des inscriptions préislamiques », dans Déroche F., Robin Ch., et al., Les origines du Coran, le Coran des origines, p. 37.

- Irfan Shahid, « Two qur'anic suras : Al-Fil et Qurays », dans Melanges Ihsdzz 'Abbds, Beyrouth, p. 429-436.

- P. Larcher, Oralité et écriture dans la Bible et le Coran, Aix-en-Provence, IREMAM-MMSH, 3-4 juin 2010 (lire en ligne).