Purge (médecine)

La purge est une pratique de la médecine traditionnelle basée sur l'utilisation de plantes médicinales (ou parfois aussi sur le jeûne) et dont le but est d'améliorer les processus de détoxication de l'organisme.

Historique

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, en Europe occidentale, les méthodes et remèdes relèvent des théories élaborées durant l'Antiquité, notamment celle de Galien, médecin grec du IIe siècle. Lui-même s'est beaucoup inspiré de la théorie humorale d'Hippocrate (médecin grec du Ve siècle av. J.-C.) mais aussi d'Aristote (philosophe grec du IVe siècle av. J.-C.)[1].

La médication se réduit alors à la saignée, aux purgations, aux clystères et aux remèdes[2].

Au début du XIXe siècle, ces pratiques disparaissent avec la perte de crédit de la théorie des humeurs.

Les humeurs

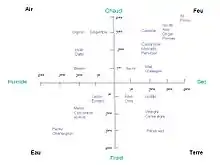

La médecine envisage avant le XIXe siècle les maladies sous l'angle du « déséquilibre des humeurs ». L'humeur peut être chaude, froide, sèche ou humide.

Les médecins ne distinguent pas une, mais quatre humeurs[3] :

Elles proviennent du sang, du foie, de la rate et du cerveau.

Déséquilibre des humeurs

Sous l’action d’un facteur interne ou étranger, chaque humeur rentre en effervescence. D'où les expressions toujours populaires aujourd'hui, comme « se faire du mauvais sang », « se faire de la bile », ou « avoir des sautes d'humeur ». L’harmonie est alors troublée ; l’appétit disparaît, la fièvre monte et l’état général se détériore. La tendance spontanée de la nature humaine est de se débarrasser de ce qui lui est nuisible, par quatre voies différentes : la bouche, le nez, l’anus et l’urètre. Il arrive cependant que les seules ressources de la nature ne suffisent pas à délivrer le corps des matériaux étrangers qui l’encombrent.

Les traitements des humeurs

Les moyens naturels, tels que les purgatifs, les révulsifs et l’hydrothérapie connaissent alors un succès qui ne se dément pas, s’enracinant dans le concept cher à Hippocrate de la « nature qui guérit » .

Les historiens relatent ainsi que Louis XIV a été purgé plus de deux mille fois en cinquante ans[4].

L'évolution vers une médecine moderne

Si les XVIIe et XVIIIe siècles sont restés célèbres pour les saignées et les purges, de grandes trouvailles contemporaines diffusent progressivement la connaissance de la médecine, en particulier avec la découverte du microscope. Celui-ci permet de voir pour la première fois des microbes, du sperme, des ovules… La découverte de la circulation sanguine (par William Harvey, en 1628) remet en question toute la philosophie de l’humorisme.

La purgation

La purgation et la saignée sont vues sous l'Ancien Régime comme les seules capables de soulager le malade, d’apaiser ce conflit humoral. Pour rétablir l’équilibre corporel, il faut dépléter, évacuer. Le sang et la bile sont les humeurs les plus accessibles, alors on saigne et on purge.

Sous le terme d’ « évacuant » sont regroupés les remèdes dont l’administration donne lieu à la sortie, à l’expulsion d’une humeur quelconque. Leur fonction est de développer la vitalité d’un des organes sécréteurs ou « exhalants » du corps. Ils doivent « accélérer les mouvements de cet appareil organique, élever son action vitale au-dessus de la mesure qui lui est ordinaire ».

Les purgatifs

Encore appelés « laxatifs », les purgatifs agissent « sur les matières de l’estomac et des intestins en les rendant plus fluides et plus propres à obéir au mouvement vermiculaire de leurs tuniques musculeuses ». Sur l’estomac, ils agissent « en irritant la membrane nerveuse, en provoquant un flux d’esprits plus grands… ». Largement employés, les purgatifs sont cependant contre-indiqués dans les hémorragies, le redoublement d’une fièvre continue, la grossesse.

Ils sont utilisés en particulier dans les maladies fébriles, où ils sont doués d’une action locale et générale, ainsi que dans les phlegmasies (inflammations) muqueuses et séreuses, enfin dans les hémorragies actives et certaines affections spasmodiques.

.jpg.webp)

Les remèdes purgatifs les plus employés, appartenant au règne végétal, sont la manne, les pruneaux, le miel, le tamarin, les huiles, le lait de vache et de chèvre, la rhubarbe, le séné, etc.

Ces remèdes sont parfois utilisés dans le cadre de la théorie dite « des signatures », selon laquelle le mal doit être soigné par l’identique ou son symbole.

Avancée par Pline puis reprise par Paracelse , la théorie est basée sur le fait que Dieu, regrettant d’avoir créé les maladies, donne à l’homme des remèdes qu’il a placés dans les végétaux.

Les clystères

Les clystères reposent sur le principe de l’introduction de substances dans les intestins. Leur administration, par voie anale, permet l’évacuation des matières fécales et engendre, selon la substance ainsi introduite, des effets locaux ou généraux. Les substances utilisées possèdent parfois des propriétés qui leur sont propres : ainsi, on peut utiliser des purgatifs, émétiques, toniques, excitants, diffusibles, émollients, vermifuges…

Nysten en donne cette définition : « lavement, injection d’un liquide faite par l’anus dans les gros intestins, au moyen d’une seringue. Le liquide ainsi injecté pénètre jusqu’à la valvule iléo-coecale, lubrifie la muqueuse intestinale, est absorbée en plus ou moins grande quantité, suivant la durée de son séjour, et produit des effets variés selon la nature du fluide ou des substances employées à sa préparation : de là leur distinction en simple, alimentaire et médicamenteux. »

Codex et pharmacopée

De nombreux codex et ouvrages de pharmacopée, où sont répertoriés et classés les différents remèdes officiellement utilisés sont édités. Il en est ainsi de l’ouvrage d’Antoine Baumé « Éléments de pharmacie théorique et pratique », en 1762.

Notes et références

- « La médecine au XVIIe siècle », sur www.ralentirtravaux.com (consulté le )

- « Médecine des Arts - La médecine du temps de Mozart. La thérapeutique », sur www.medecine-des-arts.com (consulté le )

- « Louis VIII, les purges et les saignées : comment soignait-on “les humeurs” ? », sur leplus.nouvelobs.com (consulté le )

- « la médecine au Siècle des Lumières », sur saint-sevin.pagesperso-orange.fr (consulté le )