Protectorat britannique d'Afrique centrale

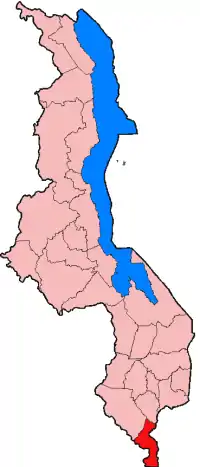

Le Protectorat britannique d'Afrique centrale (en anglais : British Central Africa Protectorate) est une ancienne colonie britannique qui s'étendait sur le territoire actuel du Malawi. Créé en 1891, il devient le protectorat du Nyassaland en 1907.

(en) British Central Africa Protectorate

| 1891 | Traité anglo-portugais |

|---|

Entités suivantes :

L'intérêt des Britanniques pour la région est consécutif aux explorations de David Livingstone qui, en 1852, remonte le Zambèze. Le gouvernement britannique finance son expédition débutant en 1858 à l'occasion de laquelle il découvre le lac Malawi en 1859. Dans son sillage, dans les années 1860, des sociétés missionnaires s'installent, notamment l'Église d'Écosse, l'Église libre d'Écosse et l'Universities' Mission to Central Africa ainsi que quelques colons. Le gouvernement portugais revendique cependant la majeure partie de la région. Afin de prévenir une occupation effective par les Portugais, les Britanniques y instituent un protectorat, qui couvre d'abord le sud de la région puis la totalité du territoire en 1889. Après des négociations avec les Portugais et les Allemands quant aux frontières, l'existence du protectorat est formellement ratifiée par le gouvernement britannique en .

Les Britanniques engagent un conflit armé avec les esclavagistes swahilis en 1895, qu'ils emportent, afin de faire cesser la traite sur la rive orientale du lac Malawi.

Une problématique se fait jour dès le début quant aux revendications foncières des Européens arrivés avant l'instauration officielle du protectorat.

Dépourvu de ressources minérales, l'économie du protectorat repose essentiellement sur l'agriculture, café puis coton et surtout tabac et thé. La construction d'un chemin de fer au début du XXe siècle permet l'accroissement significatif des cultures de rente correspondantes.

Débuts

Les hauts plateaux de la Shire au sud du lac Nyasa (actuel lac Malawi) et la région à l'ouest du lac sont explorés par David Livingstone entre 1858 et 1864 dans le cadre de ses expéditions sur le Zambèze. Il prétend que le climat doux et la fertilité de l'endroit pourrait en faire un emplacement idéal pour faire la promotion du christianisme et pour le commerce[1]. À la suite, des missions anglicanes et presbytériennes s'établissent dans les années 1860 et 1870. Dans les années 1870, l'African Lakes Corporation, originaire de Glasgow, commence à travailler en étroite coopération avec les missions presbytériennes. Son but est de mettre en place une activité de commerce et de transport, de combattre le commerce esclavagiste, de faire des profits afin de financer les missions et de développer l'influence européenne dans la région. Une mission et un petit poste commercial sont établis à Blantyre en 1876 et un consul britannique prend résidence en 1883[2].

Des prazos (domaines fonciers aux mains de Portugais) sont établis dans la basse vallée de la Shire depuis 1830, et le gouvernement portugais réclame l'autorité sur la majeure partie de l'Afrique centrale, quoiqu'il n'y ait d'occupation portugaise effective que sur de petites partie de celle-ci. En 1879, le gouvernement portugais réclame formellement à gouverner la région au sud et à l'est de la Ruo — qui forme actuellement une partie de la frontière entre le Mozambique et le Malawi — et, en 1882, occupe la basse vallée de la Shire juqu'à la Ruo. Les Portugais entament des négociations avec les Britanniques à ce sujet, mais la conférence de Berlin (nov. 1884-fév. 1885) met fin à ces discussions bilatérales. Dans le même temps, l'African Lakes Corporation essaie d'obtenir le statut de compagnie à charte auprès du gouvernement britannique mais, en 1886, elle n'y est pas encore parvenu[3]. En 1885-1886, Alexandre de Serpa Pinto entreprend une expédition qui atteint les hauts plateaux de la Shire, mais il échoue à signer un traité de protection avec les chefs Yao des territoires à l'ouest du lac Malawi[4].

Jusqu'en 1888, le gouvernement britannique refuse la responsabilité de protéger les quelques sites coloniaux des hauts plateaux de la Shire, malgré les réclamations de l'African Lakes Corporation qui affirme que la présence portugaise perturbe ses activités commerciales. Il refuse également de négocier avec Lisbonne, considérant que les revendications sur les hauts plateaux de la Shire, que les Portugais veulent inclure dans le Mozambique portugais, ne sont pas appuyées par une occupation effective, ce qui est une clause de la conférence de Berlin[5]. Afin de prévenir cette occupation portugaise, Harry Johnston est nommé comme consul pour le « Mozambique et l'intérieur des terres », afin de rendre compte de l'influence portugaise dans les régions du Zambèze et de la Shire et de signer des traités avec les chefs locaux encore en dehors de la juridiction portugaise. Ces traités ne visent pas, à ce moment, à être les prémices d'un protectorat, ils ont pour but d'empêcher les signataires d'accepter la « protection » d'autres États européens[6]. Avant de prendre ses fonctions sur place, Harry Johnston passe six semaines à Lisbonne, au début de 1889, afin de négocier les sphères d'influence respectives du Portugal et du Royaume-Uni en Afrique centrale. Le texte préliminaire, rédigé en , détermine une « sphère » britannique incluant toutes les terres à l'ouest du lac Malawi, ainsi que le Mashonaland, mais pas les hauts plateaux ni la basse vallée de la Shire, dévolus aux Portugais. Cela va au-delà de ce que le gouvernement britannique est prêt à accepter, et la proposition est rejetée[7].

En 1888, le gouvernement portugais donne comme consigne à ses représentants de tenter de négocier des traités de « protection » avec les Yao du sud-est du lac Malawi et des hauts plateaux de la Shire. Une expédition, organisée par Antonio Cardoso, ancien gouverneur à Quélimane, part pour le lac Malawi en ; peu de temps après, au début de l'année 1889, une seconde expédition, menée par Alexandre de Serpa Pinto, remonte la vallée de la Shire. À elles deux, les expéditions permettent la signature de plus de vingt traités avec les dirigeants locaux[8]. Alexandre de Serpa Pinto rencontre Harry Johnston en aux bords de la rivière Ruo, après que le second ait conseillé au premier de ne pas traverser la rivière pour rejoindre les hauts plateaux[9]. Jusque là, de Serpa Pinto avait agi avec prudence, mais, en septembre, après des affrontements mineurs entre l'avant-garde de ses troupes et des chefferies Makololo — établies par des migrants venus accompagner David Livingstone en 1864 et restés sur place —, il traverse à Chiromo[10]. En réponse, John Buchanan, adjoint de Harry Johnston, décrète, en l'absence de ce dernier, un « protectorat des hauts plateaux », malgré les instructions contraires du Ministère britannique des affaires étrangères[11]. Il est probable qu'il a agi sur la foi d'instructions laissées par Harry Johnston avant son départ pour le nord, instructions qui avaient pour but de dissuader Alexandre de Serpa Pinto de continuer sa progression plutôt que d'établir la domination britannique sur la région. Néanmoins, en , les soldats portugais attaquent une chefferie Makololo, tuant soixante-dix personnes puis, dans deux bateaux armés, remontent la Shire à travers la zone où Buchanan a instauré le protectorat. Après le départ d'Alexandre de Serpa Pinto, gravement malade, en , son commandant en second, João Coutinho, progresse jusqu'à Katunga, le port fluvial le plus proche de Blantyre ; certains chefs Makololo fuient vers Blantyre pour s'y réfugier[12]. La proclamation ultérieure d'un « protectorat des districts du Nyassaland » par Harry Johnston est aussi contraire aux instructions du Ministère des affaires étrangères.

Ces événements déclenchent une crise anglo-portugaise qui culmine le par un ultimatum britannique qui exige que les Portugais renoncent à toute revendication sur le territoire compris entre la rivière Ruo et l'ouest du lac Malawi. Le gouvernement portugais accepte sous la contrainte et ordonne à ses troupes présentes dans la vallée de la Shire de se retirer sur la rive sud de la Ruo. L'ordre parvient à Katunga le et, le , Katunga et Chiromo sont totalement évacuées par les troupes portugaises[13]. L'instauration du protectorat est finalement approuvée en . En effet, la découverte du canal de Chinde, dans le delta du Zambèze, suffisamment profond pour les bateaux océaniques et situé dans les eaux internationales, permet d'éviter de passer par le territoire portugais et d'utiliser le port de Quélimane. La décision de Lord Salisbury, Premier ministre britannique de l'époque, est aussi influencée par l'offre faite par la British South Africa Company de financer l'administration du protectorat[14] - [15]. Le traité anglo-portugais de 1891 fixe la frontière sud du territoire renommé British Central Africa Protectorate (« protectorat britannique d'Afrique centrale »)[16] - [17]. La rivière Ruo forme de facto la frontière séparant les sphères d'influence britannique et portugaise depuis 1879. Le traité de 1891 attribue une zone à l'ouest de la Shire et au sud de sa confluence avec la Ruo — aujourd'hui le district de Nsanje — aux Britanniques alors qu'elle était aux mains des afro-portugais jusqu'alors. Le traité prévoit en outre un bail de 99 ans pour Chinde, un port où les bateaux océaniques transfèrent leurs marchandises sur des bateaux fluviaux afin d'alimenter l'intérieur du pays[18]. La frontière nord avec la zone d'influence allemande est fixée dès 1890 par un accord anglo-allemand ; elle est formée en partie par la rivière Songwe (aujourd'hui frontière entre le Malawi et la Tanzanie). Sa frontière occidentale avec les territoires administrés par la British South Africa Company (actuelle Zambie) passe le long de la ligne de partage des eaux matérialisée par la rivière Luangwa[19].

Consolidation

En 1891, Harry Johnston ne contrôle effectivement qu'une partie des hauts plateaux de la Shire, eux-mêmes petite partie du protectorat, avec une force de soixante-dix soldats indiens. Les chefferies Yao sont proches des implantations européennes sur les hauts plateaux de la Shire et, dès , Harry Johnston utilise la force contre trois petites chefferies situées sur la rive orientale du lac. Après des victoires initiales, ses troupes sont forcées de battre en retraite et, en 1892, n'entreprennent plus d'action contre les chefs Yao qui refusent le contrôle britannique. La petite troupe d'origine, renforcée ultérieurement par des recrues indiennes et africaines, est utilisée jusqu'en 1895 dans le cadre de plusieurs conflits de faible ampleur contre ceux qui ne veulent renoncer à leur indépendance. Les trois principaux groupes qui résistent à l'occupation britannique sont les Yao du sud du protectorat et les Swahilis du centre et du nord du lac Nyasa (lac Malawi), impliqués dans la traite esclavagiste, ainsi que les Ngoni, organisés en deux royaumes agressifs et expansionnistes dans l'ouest et le nord[20]. En 1893, Cecil Rhodes alloue une forte somme à Harry Johnston afin qu'il puisse recruter deux cents mercenaires indiens et africains et attaquer la résistance armée ; vers la fin de l'année 1895, la résistance Yao est réduite à quelques bandes armées sans bases fixes, qui se réfugient au Mozambique lorsqu'elles sont menacées[21]. Après cela, jusqu'en 1898, la force armée sert à renforcer la police recrutée localement dans la lutte contre le trafic d'esclaves.

Ensuite, Harry Johnston s'apprête à attaquer Mlozi bin Kazbadema, dirigeant des « Arabes du nord » ; ces Arabes sont en fait des Swahilis musulmans de l'Afrique de l'est, ou des Nyamwezi aux mœurs et mode vestimentaire arabes mais qui ne sont que rarement musulmans quant à eux[22]. Mlozi bin Kazbadema a déjà résisté à deux assauts menés par l'African Lakes Corporation entre 1887 et 1889 (Guerre de Karonga) dans le contexte d'une guerre commerciale ayant dégénérée en conflit armé. Harry Johnston signe une trêve avec Mlozi bin Kazbadema en 1889 et le laisse en paix jusqu'à la fin de 1895, malgré ses nombreuses entorses aux termes de cette trêve[23]. Harry Johnston s'assure d'abord de la neutralité du dirigeant swahili de Nkhotakota en lui versant de l'argent, puis, en , il embarque quatre cents Sikhs et des tirailleurs africains, armés d'artillerie et de mitrailleuses, sur des bateaux à vapeur, à Fort Johnston au sud du lac. Il se dirige vers Karonga, au nord du lac, dans le but allégué de faire cesser la traite esclavagiste sur la rive orientale du lac Malawi. Sans avertissement préalable, il attaque la ville fortifiée le , l'encercle puis la bombarde pendant deux jours et, le , il pénètre dans la ville. Mlozi bin Kazbadema est capturé et, après un procès expéditif, est pendu le . Entre deux et trois cents des combattants de Karonga sont tués, alors que beaucoup tentent de se rendre, et on dénombre aussi plusieurs centaines de non-combattants tués par le bombardement. Les autres implantations swahilies sont détruites après la reddition[24].

Le royaume ngoni de Maseko, dans l'ouest du protectorat, est puissant jusque dans les années 1880, moment à partir duquel il est affaibli par des querelles internes et une guerre civile. Initialement, Gomani, vainqueur de la guerre civile qui se termine en 1891, est en bons termes avec les officiels et les missionnaires britanniques, mais il commence à s'inquiéter du grand nombre de jeunes gens qui sont embauchés pour travailler dans les domaines fonciers possédés par les Européens sur les hauts plateaux et de la violente réaction britannique face à la résistance Yao[25]. En , il interdit à ses sujets de payer des taxes et de travailler pour les Britanniques ; il est par la suite accusé de harceler les missions qui avaient conseillé aux fidèles de ne pas obéir à ses ordres[26]. L'adjoint de Johnston, Alfred Sharpe, attaque et défait les forces de Gomani le . Ce dernier est comdamné à mort par une cour martiale et fusillé le [27].

Au nord, le royaume ngoni ne menace pas les intérêts commerciaux européens, il est loin des domaines fonciers européens et la mission écossaise de Livingstonia y est influente, ce qui fait qu'Harry Johnston n'emploie pas la force à son encontre. Le royaume accepte la tutelle britannique en 1904, à condition de pouvoir conserver ses coutumes. Le roi est reconnu comme un paramount chief (« chef suprême »), le seul du protectorat à ce moment et il reçoit une rémunération de la part du gouvernement ; le fils de Gomani ne se voit accorder pareil traitement que dans les années 1930[28] - [29].

Gouvernance et politique foncière

La proposition faite par la BSAC de financer l'administration du nouveau protectorat fait partie de la stratégie de Cecil Rhodes qui veut assurer l'administration de tous les territoires britanniques au nord du Zambèze. Cela soulève des oppositions, notamment des missions écossaises et, en , le premier ministre Lord Salisbury signe avec lui un compromis lui concédant la gestion de ce qui deviendra la Rhodésie du Nord tout en conservant ce qui deviendra le Nyassaland sous administration du Foreign Office. Cependant, Harry Johnston est à la fois administrateur des terres de la BSAC ainsi que commissaire et consul général du protectorat ; il reçoit 10 000 £ par an de la part de Cecil Rhodes pour faire face aux dépenses entraînées par l'administration des deux territoires. Cet arrangement prend fin en 1900, lorsqu'est formée la Rhodésie du Nord-Est, dotée de son propre administrateur[13].

Harry Johnston, qui deviendra Sir Henry à la fin de son mandat, est commissaire et consul général du au . Alfred Sharpe (Sir Alfred à partir de 1903), adjoint de Johnston depuis 1891, lui succède en 1896 ; il devient gouverneur du protectorat du Nyassaland à partir de 1907 et sert jusqu'au . Francis Barrow Pearce est commissaire exécutif du au , et William Henry Manning est commissaire exécutif du au . Le premier consul installé en 1883 s'était fixé à Blantyre, mais le second s'installe à Zomba, plus proche des routes du commerce esclavagiste qui relient le lac Malawi aux côtes océaniques. Harry Johnston préfère, lui aussi, Zomba, relativement isolée et plus saine ; il y installe la résidence du gouverneur et l'administration tandis que Blantyre continue à être la principale ville commerciale[30].

En 1896, Harry Johston met en place un secrétariat gouvernemental à Zomba, qui, doté de quelques conseillers techniques, forme le noyau de son administration[31]. Il avait, dès 1892, reçu la possibilité de mettre en place des cours de justice et de créer des districts dans le protectorat, et, jusqu'en 1904, date à partir de laquelle le Colonial Office reprend cette responsabilité, il sélectionne et nomme des Collectors of Revenue qui deviendront ultérieurement Residents puis District Commissioners (« commissaires de district »). Leur fonction principale est de collecter les taxes, de permettre aux domaines européens de se fournir en main-d'œuvre et d'exécuter ou faire exécuter les instructions gouvernementales. Les collectors sont d'abord choisis parmi d'anciens soldats, d'anciens missionnaires et d'anciens employés de l'African Lake Corporation, au motif qu'ils ont l'expérience africaine nécessaire. Les collectors des zones stratégiques sont dotés d'un contingent militaire attaché à leur district, mais la plupart n'ont pas plus de un ou deux assistants. En 1905, on dénombre douze collectors et vingt-six assistants[32].

Le pouvoir des chefs traditionnels est minimisé, et la gouvernance est assurée directement par les Residents car Harry Johnston considère que les dirigeants traditionnels ne doivent avoir aucune part dans l'administration du protectorat. Il existe cependant une exception pour le royaume ngoni du nord, qui conserve un degré significatif d'autonomie. En pratique, cependant, le faible nombre d'officiers coloniaux nécessite la collaboration des dirigeants locaux qui continuent à assumer leur rôle traditionnel de facto[33].

L'un des plus importants problèmes auquel Johnston doit faire face est celui des revendications foncières. Durant le quart de siècle qui précède l'instauration du protectorat, un certain nombre de commerçants européens, de missionnaires et autres personnes revendiquent avoir acquis de grandes surfaces de terres grâce à des contrats signés avec les dirigeants locaux, la plupart du temps en échange de sommes dérisoires. Harry Johston a le devoir d'examiner ces revendications, mais, même s'il admet que les terres appartiennent aux autochtones et que les chefs n'ont pas le droit des aliéner — le droit coutumier leur permet de dispenser des droits d'usage mais pas de propriété —, il entretient la fiction juridique consistant à considérer que les populations ont tacitement accepté ces contrats. Il en résulte qu'il accepte la validité de ces revendications, à condition que les termes des contrats ne soient pas incompatibles avec la souveraineté britannique. Il délivre des « certificats de revendication » qui sont, dans les faits, de véritables titres de propriété. Sur soixante et une revendications, seules deux sont rejetées et une poignée voient la surface revendiquée réduite. Ces certificats sont accordés alors qu'à l'époque aucun juge professionnel n'exerce dans le protectorat ; le travail de Johnston et de ses assistants est ultérieurement critiqué par les juges et administrateurs qui lui succèdent[34] - [35].

Finalement, cinquante-neuf certificats sont accordés, pour la plupart entre 1892 et 1894 ; ils concernent au total près d'un million et demi d'hectares, soit 15 % de la superficie du protectorat. Cela inclut plus d'un million d'hectares acquis dans le nord par la British South Africa Company pour leur potentiel minier et qui n'ont à ce moment jamais été transformés en plantations. Les 350 000 hectares restant comprennent les meilleures terres arables des hauts plateaux de la Shire, la partie la plus densément peuplée du protectorat[36].

Dans les premières années du protectorat, seule une petite partie des terres ainsi aliénées est cultivée. Les colons, à la recherche de main-d'œuvre, encouragent les Africains à rester sur ces terres, encouragent l'immigration, notamment en provenance du Mozambique, et incitent à ce qu'ils fassent pousser leurs propres cultures de subsistance. Au début des années 1890, lorsque les plantations européennes commencent à produire du café, les propriétaires fonciers européens commencent à réclamer un loyer aux gens qui résident sur leurs terres, habituellement sous la forme de deux mois de travail gratuit par an à leur profit, quoique certains réclament plus[37].

Afin d'augmenter les revenus et l'offre de main-d'œuvre, une « hut tax », forme de taxe d'habitation, est imposée en 1895 dans la région des hauts plateaux. Elle est progressivement étendue et concerne tout le protectorat en 1906. Elle est nominalement de trois shillings par an, mais peut être payée par un mois de travail au profit du gouvernement ou sur les plantations des Européens[38] - [39].

Le protectorat change de nom en 1907 et devient le protectorat du Nyassaland.

Population

Il n'y a qu'un recensement de population, limité, durant la période du protectorat d'Afrique centrale, en 1901, qui comptabilise 736 724 personnes. La population africaine est estimée à partir des registres de la hut tax avec un coefficient multiplicateur qui est la moyenne d'habitants par habitation. Dans la mesure où cette taxe n'existe pas dans le nord du territoire à cette date, le nombre d'habitants en cet endroit est estimé sur la base de visites officielles occasionnelles[40]. On pense que le pays est relativement peuplé au milieu du XIXe siècle, mais, dans les années 1880, de grandes zones se dépeuplent du fait des raids dévastateurs des Ngoni, arrivés dans le sud à la suite du Mfecane[41], ainsi que des famines causées par les raids esclavagistes. Le phénomème touche particulièrement les hauts plateaux de la Shire, pratiquement déserts de ce fait[42].

Une partie du déficit de population est compensée par une immigration familiale de personnes qu'on appelle localement Anguru ; ce sont des locuteurs du lomwe, venus du Mozambique, qui s'installent à l'est des domaines fonciers des hauts plateaux et qui deviennent « locataires » de ces domaines[43]. Ils commencent à arriver vers 1899. Ni le recensement de 1901, ni celui de 1911 ne consignent les appartenances ethniques, mais la forte croissance démographique dans les districts adjacents au Mozambique, notamment ceux de Blantyre et Zomba dont la population double pendant cette période de dix ans, suggère une forte immigration. En 1921, le recensement comptabilise 108 204 Anguru[44].

Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la société africaine n'est que peu modifiée par l'occupation britannique. Malgré le conflit avec Gomani et la résistance Yao, outre le fait que les commerçants esclavagistes swahilis ont été chassés, le gouvernement local s'appuie sur les chefs locaux, Yao, Ngoni ou Makololo, ce qui fait que la plupart des habitants continuent à vivre sous le système social et politique qui existait avant 1891[45]. L'esclavage domestique n'est ainsi pas éliminé, il perdure jusqu'au premier quart du XXe siècle malgré les injonctions de Johnston quant à l'émancipation[46].

Économie et transport

Durant la période du protectorat, la plupart des habitants sont des fermiers pratiquant une agriculture de subsistance, maïs, millet et autres produits destinés à l'auto-consommation. Dans la mesure où le pays n'a pas de ressources minières, son économie coloniale est fondée sur l'agriculture. Cependant, avant 1907, elle est difficile à développer. À l'époque pré-coloniale, le commerce était limité à l'ivoire et aux produits de la forêt, tel le caoutchouc, qui alimentent une petite filière d'exportation ; ils sont échangés contre des vêtements et du métal. La première culture de rente est le café, cultivé en quantité à partir de 1895, mais qui est en compétition avec la production du Brésil, lequel inonde le marché à partir de 1905 ; cela, ainsi que les sécheresses, causent son déclin en faveur du tabac et du coton, déjà cultivés en petites quantités. Le tabac pousse sur les hauts plateaux et le coton est cultivé dans la vallée de la Shire. Le thé commence à être commercialement significatif à partir de 1905 sur les hauts plateaux, mais le véritable développement du thé et du tabac date de l'ouverture de la ligne de chemin de fer des hauts plateaux en 1908[47].

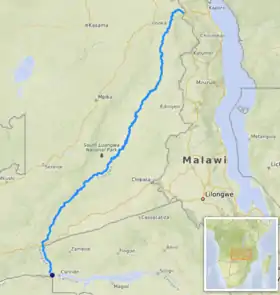

Avant l'arrivée du chemin de fer, le transport fluvial est le principal moyen de transport. Depuis l'expédition de Livingstone en 1859, de petits bateaux à vapeur naviguent sur le Zambèze et le cours inférieur de la Shire. Plus tard, d'autres naviguent sur le lac Malawi et le cours supérieur de la Shire. Ce dernier est séparé du cours inférieur par environ quatre-vingt kilomètres pratiquement impraticables car semés de rapides et de hauts fonds, ces derniers surtout présents en saison sèche. Dans les débuts du protectorat, l'activité économique est principalement concentrée autour de Blantyre, laquelle se trouve à une quarantaine de kilomètres de Chikwawa, port sur la rivière Shire. Le transports des marchandises se fait par portage humain depuis et jusqu'à la rivière, car la vallée est inadaptée au transport par animaux de trait[48] - [49]. Dans le cours inférieur de la rivière et le delta du Zambèze, des navires à vapeur à faible tirant d'eau, transportant à peu près cent tonnes, doivent négocier les hauts-fonds et les risques d'échouage pour atteindre le petit port, mal équipé, de Chinde au Mozambique. Durant les années 1896 à 1934, le faible niveau d'eau dans le lac Malawi et la Shire oblige à déplacer le port fluvial d'abord à Chiromo puis, à partir de 1908, à Port Herald (de nos jours Nsanje)[50].

Dès 1895, Harry Johnston suggère de relier par chemin de fer la ville principale du protectorat, Blantyre à Quélimane, port océanique du Mozambique. Les trajets envisagés traversent pour la plupart les territoires aux mains des Portugais et Quélimane n'est adapté qu'aux petits bateaux[51]. Toujours en 1895, Eugene Sharrer se propose de relier Blantyre à Chiromo et il crée la Shire Highlands Railway Company en à cette fin[52]. Harry Johnston presse le gouvernement britannique de financer l'opération, sans succès. Néanmoins, en 1901, le gouvernement accepte le principe et accorde à la société d'Eugene Sharrer 146 000 hectares de terres qui correspondent au trajet envisagé. Du fait des délais nécessaires à réunir les fonds ainsi qu'aux négociations concernant les terrains, ce n'est qu'en 1903 que débute la construction. La ligne reliant Blantyre à Chiromo est construite en 1907[53].

Par ailleurs, en 1891, s'ouvre le premier bureau de poste à Chiromo. Il devient le centre de tri postal principal après l'ouverture du chemin de fer, tandis que Limbe devient un nœud du trafic postal. Une ligne de télégraphe reliant Blantyre au Cap en Afrique du Sud, via Umtali en Rhodésie du Sud (de nos jours Mutare au Zimbabwe), est mise en place en 1898[54].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « British Central Africa Protectorate » (voir la liste des auteurs).

- White 1987, p. 82.

- Pike 1969, p. 77-79.

- McCracken 2012, p. 51.

- Newitt 1995, p. 276-277, 325-326.

- Axelson 1967, p. 182-183, 198-200.

- Pike 1969, p. 83-84.

- McCracken 2012, p. 53.

- McCracken 2012, p. 52-53.

- Pike 1969, p. 85-86.

- McCracken 2012, p. 53, 55.

- Newitt 1995, p. 346.

- McCracken 2012, p. 54-55.

- McCracken 2012, p. 56.

- McCracken 2012, p. 55.

- Rotberg 1965, p. 15.

- Axelson 1967, p. 223-226.

- Newitt 1995, p. 355.

- McCracken 2012, p. 56-57.

- Pike 1969, p. 86-87.

- Pike 1969, p. 90-92.

- McCracken 2012, p. 58-62.

- (en) L. M. Fotheringham, Adventures in Nyasaland, Londres, Gilbert & Rivington, , p. 12-13.

- (en) P. T. Terry, « The Arab War on Lake Nyasa 1887-1895 Part II », The Nyasaland Journal, vol. 18, no 2, , p. 41-43.

- McCracken 2012, p. 61-63.

- McCracken 2012, p. 64.

- (en) M. E. Leslie, « Ncheu in the 1890's », The Society of Malawi Journal, vol. 24, no 1, , p. 72.

- McCracken 2012, p. 65.

- (en) R. E. Broeder, « Sir Alfred Sharpe and the Imposition of Colonial Rule on the Northern Ngoni », The Society of Malawi Journal, vol. 32, no 1, , p. 27-29.

- McCracken 2012, p. 63.

- Pachai 1971, p. 35-36.

- Pachai 1971, p. 335-36.

- McCracken 2012, p. 70-71.

- Rotberg 1965, p. 22-23.

- Pachai 1973, p. 682-683.

- Rotberg 1965, p. 29-31.

- Pachai 1973, p. 683.

- Rotberg 1965, p. 32-34.

- Rotberg 1965, p. 24, 43.

- Pike 1969, p. 94-95.

- Rotberg 2000, p. 78-79.

- Daniel C. Bach, La France et l'Afrique du Sud : histoire, mythes et enjeux contemporains, Karthala, , 432 p. (ISBN 978-2-86537-269-0, lire en ligne), p. 102

- White 1987, p. 78-79.

- White 1987, p. 79-81.

- Rotberg 2000, p. 111-113.

- McCracken 2012, p. 68.

- McCracken 2012, p. 68-69.

- Pike 1969, p. 173, 176-178.

- Pachai 1967, p. 42-43.

- (en) E. Mandala, « Feeding and Fleecing the Native: How the Nyasaland Transport System Distorted a New Food Market, 1890s-1920s », The Journal of Southern African Studies, vol. 32, no 3, , p. 508-512.

- (en) G. L. Gamlen, « Transport on the River Shire, Nyasaland », The Geographical Journal, vol. 86, no 5, , p. 451.

- (en) L. Vail, « The Making of an Imperial Slum: Nyasaland and Its Railways, 1895-1935 », Journal of African History, vol. 16, no 1, , p. 91.

- Leishman 1974, p. 46.

- Leishman 1974, p. 47.

- (en) P. A. Cole-King, « Transport and Communication in Malawi to 1891, with a summary to 1918 », dans Bridglal Pachai (éd.), The Early History of Malawi, Londres, Longman, , p. 86-87.

Bibliographie

- (en) John McCracken, A History of Malawi, 1859-1966, Woodbridge, James Currey, , 485 p. (ISBN 978-1-84701-050-6, lire en ligne).

- (en) R. I. Rotberg, « The African Population of Malawi: An Analysis of the Censuses between 1901 and 1966 by G Coleman », The Society of Malawi Journal, vol. 53, nos 1-2, .

- (en) Malyn Newitt, A History of Mozambique, Londres, Hurst & Co, , 679 p. (ISBN 1-85065-172-8, lire en ligne).

- (en) Landeg White, Magomero : Portrait of an African Village, Cambridge University Press, .

- (en) B. Pachai, Land and Politics in Malawi 1875-1975, Kingston (Ontario), The Limestone Press, .

- (en) A.D.H. Leishman, « The Steam Era in Malawi », The Society of Malawi Journal, vol. 27, no 1, .

- (en) B. Pachai, « Land Policies in Malawi: An Examination of the Colonial Legacy », The Journal of African History, vol. 14, no 4, .

- (en) B. Pachai, « The Story of Malawi's Capitals: Old and New: 1891-1969 », The Society of Malawi Journal, vol. 24, no 1, .

- (en) John G. Pike, Malawi : A Political and Economic History, Londres, Pall Mall Press, .

- (en) B. Pachai, « In The Wake of Livingstone and The British Administration: Some Considerations of Commerce and Christianity in Malawi », The Society of Malawi Journal, vol. 20, no 2, .

- (en) F. Axelson, Portugal and the Scramble for Africa, Johannesbourg, Witwatersrand University Press, .

- (en) Robert I. Rotberg, The Rise of Nationalism in Central Africa : The Making of Malawi and Zambia, 1873-1964, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, .