Prieuré de Carluc

Le prieuré de Carluc est situé sur la commune de Céreste, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Il présente un complexe médiéval bien conservé.

| Prieuré de Carluc | ||

Le chevet | ||

| Présentation | ||

|---|---|---|

| Nom local | Prieuré Saint-Pierre | |

| Culte | Catholique romain | |

| Type | Prieuré | |

| Rattachement | Archidiocèse d'Avignon | |

| Début de la construction | ||

| Fin des travaux | ||

| Style dominant | roman et gothique | |

| Protection | ||

| Géographie | ||

| Pays | ||

| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |

| Département | Alpes-de-Haute-Provence | |

| Ville | Céreste | |

| Coordonnées | 43° 52′ 16″ nord, 5° 37′ 01″ est | |

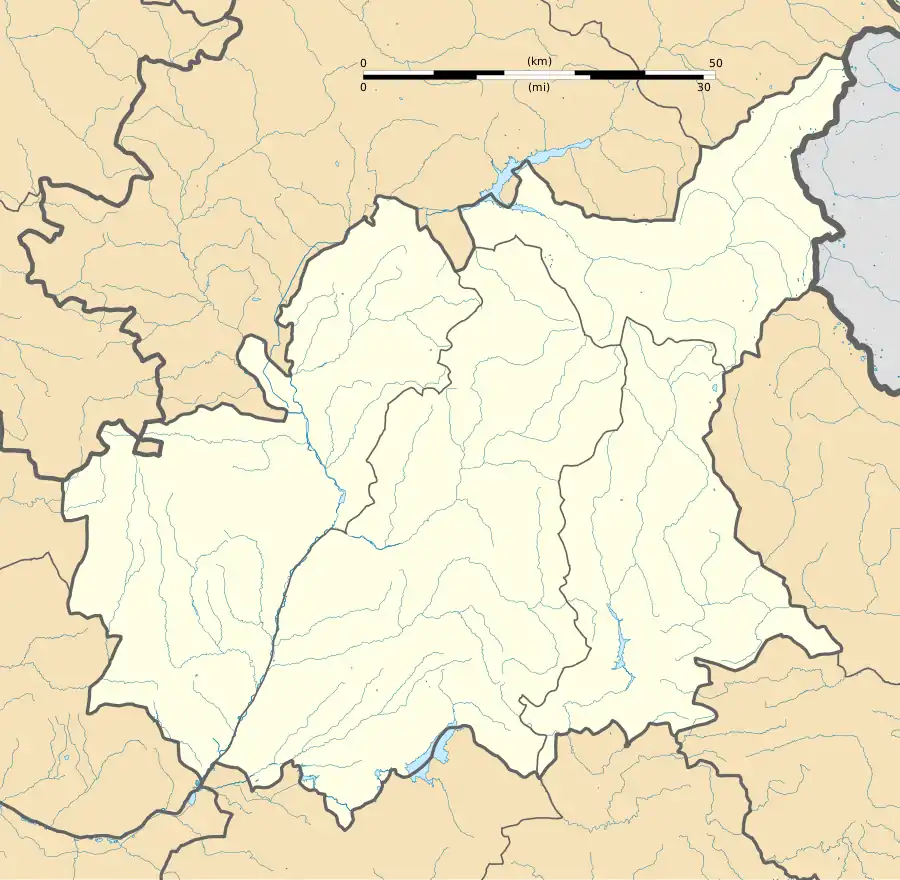

| Géolocalisation sur la carte : Alpes-de-Haute-Provence

| ||

Situation

Ce prieuré se trouve à proximité de la Via Domitia, connue comme via publica puis camin roumieu (chemin de Rome) au Moyen Âge. Il fut l'une des grandes étapes sur cette route qui menait d'Espagne en Italie via la Provence. Ce lieu de culte reçut la visite de nombre de pèlerins et de voyageurs attirés par la réputation de sainteté attachée à son fondateur[1].

C'est un lieu de culte sans doute plus que séculaire à l'époque médiévale puisque le prieuré jouxte une petite falaise, creusée de galeries, d'habitats rupestres et de tombes anthropomorphiques[2], au pied de laquelle, sous un portique à colonnes, sourd encore de l'eau de l'ancienne source sacrée qui alimente un petit ruisseau à truites[3].

Étymologie

La forme connue la plus ancienne du nom est in pago Karlioco, attestée dans une charte de 877. Elle dérive ensuite en Caricolus ou Karlicolus (XIe siècle) et Carlocus (XIIe siècle). Les formes les plus utilisées au XIIIe siècle furent Carluec et Carlué qui est passé au provençal. Ces toponymes sont tous composés de la racine pré-indo-européenne *Kar, signifiant pierre ou rocher[4] - [5]. Selon Guy Barruol, s'y est ajouté le vocable latin lucus qui désignait le bois sacré ; ou le locus qui désigna, sous le Bas Empire, un hameau, et qui prit le sens, au haut Moyen Âge, de centre de vie monacale[4]. Les Fénié proposent une autre explication.

Historique

Nécropole paléochrétienne

La chapelle est entourée d’une nécropole, qui a pu constituer un lieu de pèlerinage où les premiers chrétiens cherchaient le repos près de saints martyrs locaux[6]. Une partie de la nécropole est placée dans une galerie creusée dans la roche, reliée à la chapelle ; quelques sarcophages ont été mis au jour en 1960-1961[6].

Fondation du prieuré

Le premier texte attestant de la présence d'un prieuré à Carluc est une charte de donation rédigée en 1011. Elle fait état d'un legs à Estoublon fait « à l'abbé Archinric, à ses successeurs et à ses moines, à Saint-Pierre de Carluc, ainsi qu'aux moines qui résideront dans le monastère à construire »[2].

L'abbé Archinric fut contemporain de la fondation de Saint-Pierre de Montmajour, qu'il dirigea avec quelques difficultés, et se retira à Carluc où il mourut en 1021. Il y fit construire le prieuré Saint-Pierre, première des trois églises que va compter ce lieu monastique. Il est d'ailleurs à souligner que si son nom ne figure pas au nécrologe de Montmajour, mais que son culte se développa à Carluc puisqu'au XIVe siècle il y était fêté le [7].

En l'état actuel des recherches et de la documentation, s'il est impossible d'affirmer que l'abbé de Monmajour fut le fondateur du monastère de Carluc au début du XIe siècle, il en est très certainement le rénovateur. Contemporain d'Étienne d'Agde, évêque d'Apt, qui lui aussi fit reconstruire sa cathédrale ruinée par les Sarrasins, il dut à sa demande entreprendre la même chose à Carluc[7].

L'apogée

Le prieuré dépend de l’abbaye de Montmajour à partir du XIIe siècle[8], et avait également une douzaine de prieurés sous sa dépendance[9]. Il subsiste la chapelle Notre-Dame, les chapelles Saint-Jean-Baptiste et Saint-Pierre ont disparu[10].

Classement

La chapelle et une partie des restes du prieuré font l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le [11], une autre partie des restes du prieuré ne faisant l'objet que d'une inscription.

Architecture

On peut apercevoir dans ce prieuré :

- une église médiévale entourée de tombes rupestres anthropomorphes,

- les restes de deux autres églises et nombreux aménagements dans le rocher,

- les vestiges d'une galerie creusée dans le roc,

- des grottes,

- une muraille du XIIIe siècle.

La chapelle

La chapelle est édifiée en pierre de taille assemblée en grand appareil.

Le chevet pentagonal est percé de trois fenêtres à simple ébrasement surmontées d'un arc en plein-cintre et est surmonté d'une corniche ornée d'une frise en damier. Sa maçonnerie est percée de nombreux trous de boulin (trous laissés par les échafaudages).

Les angles du mur pignon auquel est adossé le chevet sont ornés de belles colonnes surmontées de chapiteaux sculptés figurant des oiseaux.

La façade occidentale présente un grand arc ogival.

La chapelle - ainsi qu'une partie des vestiges du prieuré - sont eux classés au titre des Monuments historiques depuis 1982[12].

La façade nord.

La façade nord. Voûte en arc brisé, côté ouest.

Voûte en arc brisé, côté ouest. Fenêtres absidiales.

Fenêtres absidiales.

Colonne absidiale Sud

Colonne absidiale Sud Chapiteau absidial Sud

Chapiteau absidial Sud Frise en damier ornant

Frise en damier ornant

la corniche de l'abside Chapiteau absidial Nord

Chapiteau absidial Nord Colonne absidiale Nord

Colonne absidiale Nord

La galerie

Les moines avaient accès à la galerie par une porte en plein cintre ouverte dans le mur Nord du prieuré. Cette longue galerie rupestre a la particularité d'avoir sa partie Ouest creusée dans le roc et sa face Est qui était soigneusement maçonnée. Légèrement en contrebas de la chapelle, on y accède par un escalier monumental[13].

Sa première partie, où se trouvent déjà, du côté du levant, des tombes rupestres, fut initialement couverte de voûtes d'arête sur dix travées. Elles prenaient appui sur des colonnettes monolithiques dont trois ont été dégagées lors des fouilles. Leurs fûts sont soit lisses, soit à cannelures droites ou à cannelures torses. Leurs chapiteaux, de style corinthien, se divisent en deux registres. Le premier ne comporte que des palmettes, le second, plus riche, mêle palmettes, feuilles d'acanthe, entrelacs, etc.[13].

La seconde partie, toujours profondément creusée dans le roc, a conservé son mur au levant sur lequel apparaissent des marques de tâcherons. Il est percé de quatre portes qui donnent accès à l'extérieur ou dans les anciens bâtiments conventuels. La banquette orientale a été creusée pour recevoir des tombeaux anthropomorphes. Ils se succèdent tout le long de la galerie et dans ses derniers mètres, ce sont la banquette et le sol qui ont servi à creuser des tombes[14].

Dans cette partie Nord, s'ouvre une porte permettant d'accéder à l'église Saint-Jean-Baptiste, une autre permet aussi de rejoindre l'extérieur par un couloir creusé dans le rocher. Sur une des parois de celui-ci a été gravée une croix potencée[14].

Les vestiges de Saint-Jean-Baptiste de Carluc

Les aménagements rupestres

La zone funéraire

Série de tombes rupestres extérieures

Série de tombes rupestres extérieures Tombe anthropomorphe de la galerie

Tombe anthropomorphe de la galerie Tombes de la partie nord de la galerie

Tombes de la partie nord de la galerie

Les dépendances de Carluc

En tant que grand prieuré de Saint-Pierre de Montmajour, Carluc avait sous sa dépendance nombre de prieurés ruraux en Haute Provence. Il y en avait quatre à Reillanne, Sainte-Marie, Saint-Pierre, Saint-Denis et Saint-Siffrein, s'y ajoutait pour le diocèse d'Aix, celui de Saint-Trophime à Villemus. Dans le diocèse d'Apt, on relevait les deux prieurés de Viens, Notre-Dame de Meyrigues et Saint-Pierre de Tosse, ainsi que celui de Sainte-Croix-Alauze. Le diocèse de Sisteron en comptait six, Sainte-Marie de Redortiers, Saint-Vincent de Limans, Saint-Paul à Saint-Michel-l'Observatoire, Sainte-Marie et Saint-Véran à Aubenas et Saint-Martin-de-Renacas à Saint-Martin-les-Eaux[7]. S'y ajoutaient cinq autres prieurés du diocèse de Riez, Saint-Donat, Saint-Pierre de Gréoux, Saint-Sauveur et Notre-Dame à Vinon et celui de Saint-Pierre de Rousset[15].

Bibliographie

- Guy Barruol, Le prieuré et la nécropole rupestre de Carluc, in Actes du VIIe congrès de l'association Guillaume Budé, Paris, 1964, p. 431-433.

- Henri-Pierre Eydoux, Un haut lieu de la chrétienté lointaine, Carluc dans les Basses-Alpes, in Les terrassiers de l'Histoire, Éd. Plon, Paris, 1966, p. 261-277.

- Guy Barruol et Jean-Pierre Peyron, Carluc : un prieuré roman, un pays de randonnées au cœur de la Haute-Provence, Mane, Les Alpes de Lumière, no 68, 1979.

- Guy Barruol, Provence Romane II, Éd. Zodiaque, La Pierre qui Vire, 1981.

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p.

- Patrimoine architectural de Haute-Provence : 10 années de sauvegarde des monuments dans les Alpes-de-Haute-Provence (1970-1980), vol. 72, Forcalquier, Alpes-de-Lumières, , 104 p. (ISSN 0182-4643), p. 27

Notes et références

- Guy Barruol, op. cit., p. 195.

- Guy Barruol, op. cit., p. 187.

- Jean-Paul Clébert, Guide de la Provence mystérieuse, éd. Tchou, Paris, 1992, p. 161.

- Guy Barruol, op. cit., p. 231.

- Bénédicte et Jean-Jacques Fénié, Toponymie provençale, Éditions Sud-Ouest, coll. « Sud Ouest Université », , 128 p. (ISBN 978-2-87901-442-5), p. 19.

- Raymond Collier, op. cit., p. 45.

- Guy Barruol, op. cit., p. 188.

- Raymond Collier, op. cit., p. 406.

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p., p. 97.

- Raymond Collier, op. cit., p. 46.

- Notice no PA00080365, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Le Prieuré de Carluc à Céreste », sur Luberon.fr, (consulté le )

- Guy Barruol, op. cit., p. 192.

- Guy Barruol, op. cit., p. 193.

- Guy Barruol, op. cit., p. 189.

Voir aussi

Liens externes

- Ressources relatives à la religion :

- Ressource relative à l'architecture :

- Prieuré de Carluc