Prélude et fugue en si bémol mineur (BWV 891)

Le Clavier bien tempéré II

| Prélude et fugue n°22 BWV 891 Le Clavier bien tempéré, livre II (d) | ||

Si bémol mineur | ||

| Prélude | ||

|---|---|---|

| Métrique | ||

| Fugue | ||

| Voix | 4 | |

| Métrique | ||

| Liens externes | ||

| (en) Partitions et informations sur IMSLP | ||

| (en) La fugue jouée et animée (bach.nau.edu) | ||

Le prélude et fugue en si-bémol mineur, BWV 891 est le vingt-deuxième couple de préludes et fugues du second livre du Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, compilé de 1739 à 1744.

Ce diptyque est le sommet du second livre. Le caractère du splendide prélude est celui d'une fugue libre au climat de tristesse résignée. La fugue à quatre voix est un chef-d'œuvre, l'une des plus hautes inspirations et compte parmi les fugues plus remarquables et denses qu'ait offert Bach. Sa richesse musicale et expressive accumule les ressources de l'imitation, de l'art du contrepoint le plus ingénieux, d'une grande complexité mais d'une maîtrise infaillible. Déjà, Marpurg considérait l'idée centrale de cette fugue comme une démonstration du contrepoint double en renversement.

Prélude

Ce prélude et cette fugue représentent le plus haut sommet rencontré depuis le couple en fa-dièse mineur, « le prélude en particulier résonne longtemps dans le souvenir, par la splendeur de ses thèmes »[1]. À elles deux, les fugues sont les pièces les plus grandioses et impresionnantes du second livre[2] - [3] - [4], analogue à la fugue en si mineur du premier volume[5] et remarquable pour l'ensemble de l'œuvre de Bach[3]. L'approche de ce couple n'est pas facile, ni pour l’exécutant ni pour l'auditeur, mais permettent de pénétrer dans l'atelier de Bach[4].

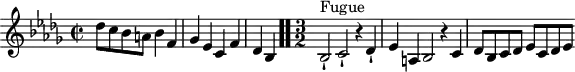

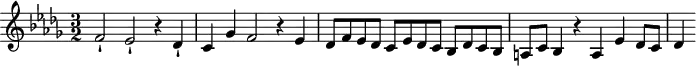

Le prélude noté ![]() , comprend 83 mesures, articulé en deux sections égales : mesures 1–41, 42–83[6]. L'écriture ressemble à une invention à trois voix, l'une des plus considérables écrites par Bach[4], ou d'une sonate en trio, ou d'une sonate avec violon[7], mais finalement plus proche d'une grande fugue que d'un prélude[8]. Il n'y a pas de double barre de mesure au milieu, mais une réexposition à la sous-dominante (mesure 55) et tout le long, des passages basés sur le matériau des mesures d'ouverture alternent avec des épisodes canoniques[5].

, comprend 83 mesures, articulé en deux sections égales : mesures 1–41, 42–83[6]. L'écriture ressemble à une invention à trois voix, l'une des plus considérables écrites par Bach[4], ou d'une sonate en trio, ou d'une sonate avec violon[7], mais finalement plus proche d'une grande fugue que d'un prélude[8]. Il n'y a pas de double barre de mesure au milieu, mais une réexposition à la sous-dominante (mesure 55) et tout le long, des passages basés sur le matériau des mesures d'ouverture alternent avec des épisodes canoniques[5].

Le thème initial est enveloppé d'un « climat de tristesse résignée »[1], s'étale sur huit mesures (repris intégralement à l'alto, mesures 62–70) n'est que le début d'une exposition exceptionnellement longue de trente mesures, achevée par l'exposition du thème à la basse (mesure 25). La seconde entrée se fait en majeur (mesures 31–54). La troisième série (mesures 55–83) est la réexposition abrégée (mesures 55–69) et transposée des mesures 1 à 15 qui, selon le plan favori de Bach, est d'abord exposée en mi-bémol mineur (sous-dominante), avant la réponse de retour au ton principal (mesure 62)[1] - [7]. Suit une pédale de dominante de quatre mesures sur une extraordinaire montée dans l'aigu des trois autres voix (mesures 73–76). Le prélude s'achève sans exposer une nouvelle fois le thème principal[9]. Rien ne vient perturber le climat de calme, de sérénité et de mélancolie qui se dégage de cette superbe page[10].

Fugue

|

Caractéristiques 4 voix — Procédés renversement, canon, strette |

La fugue à quatre voix, est notée ![]()

![]() et longue de 101 mesures.

et longue de 101 mesures.

C'est l'une des quatre du cahier qui donnent la place d'honneur à l'art contrapuntique le plus ingénieux : deux dans le style vocal en majeur (ré et mi) ; deux en mineur, empruntent au style instrumental (sol et si-bémol).

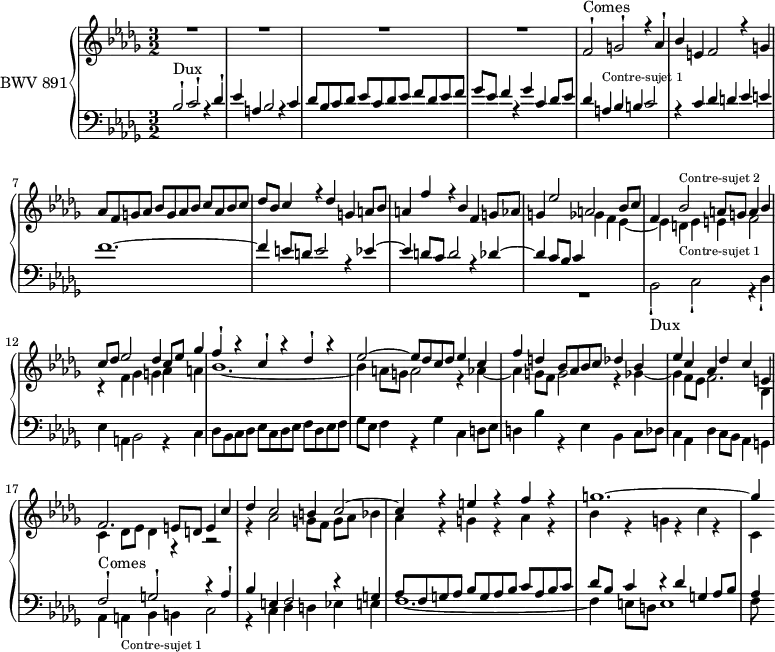

Le long sujet, élaboré sur quatre mesures, est « sombre et buté »[1]. Il commence par deux blanches qui s'élèvent pesamment à la seconde, puis en noires jusqu'à la quarte, avant que les croches ne s'élèvent à la dominante, fa (but de cette montée). Les trois incises sont simplement séparées par des silences. Le dessin de la quatrième mesure est une variante de la seconde mesure[11].

Le premier contre-sujet chromatique, se conjugue immédiatement à la réponse mais n'apparaît que pendant la première partie de la fugue et disparaît totalement de la seconde[12].

Le second contre-sujet est plus mélodique, avec ces notes « il assène aux croches du sujet des coups pleins de violence »[11] en leur centre, que Keller rapproche du premier chœur de la Cantate BWV 102, « tu les frappes, mais ils ne le sentent pas ».

La fugue est structurée en cinq sections. L'exposition (mesures 1–26) qui se fait alto, soprano, basse et ténor, occupe vingt mesures. Le premier divertissement (que l'on peut d'ailleurs à peine considérer ainsi)[13] (mesures 27–41) est l'occasion de la première strette ténor-alto (mesure 27), avec une blanche de décalage et à la septième, suivi d'un autre canon (mesure 33) soprano-basse à la neuvième inférieure[14].

Le sujet est ensuite traité dans son renversement dans une contre-exposition (mesure 42–66), ténor, alto, soprano, basse, que suivent de nouveau les strettes (mesure 67–79). Le renversement concerne également le contre-sujet chromatique qui subit la même opération.

La section suivante présente la combinaison recto et inverso du sujet (mesure 80), toujours à un temps de retard (une blanche). Enfin pour le sixième et dernier groupe d'entrée (mesures 80–101), les voix s'unissent deux à deux à la tierce (basse-ténor) ou à la sixte (alto-soprano) et par mouvement contraire. Une coda lapidaire met fin à la plus puissante des fugues du Clavier bien tempéré[13].

En comparaison de la fugue en la mineur, ou en ré-dièse/mi-bémol mineur, du premier livre, en vingt ans, Bach montre qu'il a passé une étape. De la monotonie initiale qu'accusait la fugue en la mineur, il gagne en diversité de rythmes, en expressivité (notamment par l'effet du chromatisme) et la forme est plus ramassée[13] - [6].

Parmi les possibilités de combinaisons ou de renversements, Bach choisit. Kirnberger, qui accorde une attention particulière à cette fugue, insiste sur cet aspect. Bach invente un matériau si riche en possibilités de permutation, qu'il ne peut en utiliser qu'une petite partie, parmi la douzaine d'autres. Lors des strettes en inversion (mesures 80 et 89), Bach choisit pour l'entrée de la seconde voix, l'intervalle d'un triton qui offre le meilleur chemin harmonique[6].

Marpurg considère que l'idée centrale de cette fugue est une démonstration du contrepoint double en renversement. Lors des canons (mesure 27), Bach utilise une entrée à la septième, reflet d'un autre choix fondé sur les propriétés du renversement sur le septième degré, donné par Walther dans ses Praecepta der musicalischen composition (1708)[6].

Le sujet renversé, loin de perdre toute sa beauté, semble plutôt gagner[15].

Manuscrits

Parmi les sources[16], les manuscrits considérés comme les plus importants sont de la main de Bach lui-même ou d'Anna Magdalena. Ils sont :

- source « A », British Library Londres (Add. MS. 35 021), compilée dans les années 1739–1742[17]. Comprend 21 paires de préludes et fugues : il manque ut

mineur, ré majeur et fa mineur (4, 5 et 12), perdues[17] ;

mineur, ré majeur et fa mineur (4, 5 et 12), perdues[17] ; - source « B », Bibliothèque d'État de Berlin (P 430), copie datée de 1744, de Johann Christoph Altnikol[18].

Postérité

Emmanuel Alois Förster (1748–1823) a réalisé un arrangement pour quatuor à cordes de la fugue, interprété notamment par le Quatuor Emerson[19].

Théodore Dubois en a réalisé une version pour piano à quatre mains[20], publiée en 1914.

Bibliographie

- (en) Hugo Riemann (trad. de l'allemand), Analysis of J.S. Bach's Wohltemperirtes clavier [« Katechismus der fugen-komposition »], vol. 2, Londres, Augener & Co., (1re éd. 1891 (de)), 234 p. (lire en ligne)

- (en) Cecil Gray, Forty-Eight Preludes and Fugues of J.S .Bach, Oxford University Press, , 148 p. (OCLC 603425933, lire en ligne [PDF]), p. 137–139.

- (de) Johann Nepomuk David, Das wohltemperierte Klavier : der Versuch einer Synopsis, Gœttingue, Vandenhoeck & Ruprecht, , 92 p. (OCLC 263601107).

- Karl Geiringer (trad. de l'anglais par Rose Celli), Jean-Sébastien Bach [« Johann Sebastian Bach, the culmination of an area »], Paris, Éditions du Seuil, coll. « Musiques », (1re éd. 1966(en)), 398 p. (ISBN 2-02-002055-6, OCLC 743032406, BNF 35199443)

- Hermann Keller, Le clavier bien tempéré de Johann Sebastian Bach : l'œuvre, l'interprétation, Paris, Bordas, coll. « Études », (1re éd. 1965(de)), 233 p. (OCLC 373521522, présentation en ligne, lire en ligne [PDF]), p. 207–209.

- Roland de Candé, Jean-Sébastien Bach, Paris, Seuil, , 493 p. (ISBN 2-02-008505-4, OCLC 319750728, BNF 34763585).

- (en) Yō Tomita, J. S. Bach’s ‘Das Wohltemperierte Clavier II’ : A Study of its Aim, Historical Significance and Compiling Process, Leeds, University of Leeds, (lire en ligne [PDF])

- (en) Yo Tomita, J. S. Bach’s ‘Das Wohltemperierte Clavier II’ : A Critical Commentary, vol. 1 : All the extant manuscripts, Leeds, Household World Publisher, , 1033 p. (lire en ligne [PDF]), p. 49–56

- François-René Tranchefort (dir.), Guide de la musique de piano et de clavecin, Paris, Fayard, coll. « Les Indispensables de la musique », , 867 p. (ISBN 978-2-213-01639-9, OCLC 17967083, lire en ligne), p. 36.

- Guy Sacre, La musique pour piano : dictionnaire des compositeurs et des œuvres, vol. I (A-I), Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 2998 p., p. 222–223.

- (en) David Ledbetter, Bach’s Well-tempered Clavier : the 48 Preludes and Fugues, Yale University Press, , 414 p. (OCLC 5559558992), p. 316–317.

- (en) David Schulenberg, The keyboard music of J.S. Bach, New York, Routledge, , viii–535 (OCLC 63472907, lire en ligne), p. 270–271.

- Yo Tomita, « préface », dans J.-S. Bach, Clavier bien tempéré, Livre II, Henle, , xvii-163 (ISMN 979-0-2018-0017-2, lire en ligne), p. IX–XIII

Notes et références

- Sacre 1998, p. 223.

- Gray 1938, p. 139.

- Geiringer 1970, p. 301.

- Keller 1973, p. 210.

- Schulenberg 2006, p. 270.

- Ledbetter 2002, p. 323.

- Ledbetter 2002, p. 322.

- Tranchefort 1987, p. 41.

- Keller 1973, p. 210–211.

- Tranchefort 1987, p. 41–42.

- Keller 1973, p. 212.

- Gray 1938, p. 141.

- Keller 1973, p. 214.

- Keller 1973, p. 213.

- Gray 1938, p. 142.

- Sources du BWV 891 sur bach-digital.de.

- Tomita 2007, p. X.

- « Jean-Sébastien Bach, « Le clavier bien tempéré », vol. II — copie d'Altnikol », sur International Music Score Library Project

- (OCLC 920354122)

- [lire en ligne]

Article connexe

Liens externes

- Jean-Sébastien Bach, « Le clavier bien tempéré », vol. II (BWV 870–893), partitions libres sur l’International Music Score Library Project.

- Prélude et fugue en si bémol majeur (BWV 891) [PDF] sur freesheetpianomusic.com

- Manuscrit autographe de Bach du prélude et fugue en si-bémol mineur (BWV 891) à la British Library (Add MS 35021).

- (en) La fugue en si-bémol mineur (BWV 891) sur bach.nau.edu