Pioneer 6, 7, 8, 9 et E

Pioneer 6, 7, 8, 9 et E sont cinq sondes spatiales pratiquement identiques lancées entre 1965 et 1968 par l'agence spatiale américaine, la NASA, pour étudier le milieu interplanétaire, en particulier le vent solaire et le rayonnement cosmique. Ces petites sondes d'une soixantaine de kilogrammes emportant une demi-douzaine d'instruments scientifiques et lancées par des lanceurs Delta-E ont largement défriché ce nouveau domaine scientifique. Elles étaient conçues pour une durée de vie utile de 6 mois.

Sondes interplanétaires

| Organisation |

|

|---|---|

| Constructeur |

|

| Programme | Pioneer |

| Domaine | Étude du milieu interplanétaire |

| Type de mission | Sonde interplanétaire |

| Nombre d'exemplaires | 5 |

| Statut | Missions terminées |

| Autres noms | Pioneer A, B, C, D, E |

| Lancement |

16 décembre 1965 (Pioneer 6) 17 août 1966 (Pioneer 7) 13 décembre 1967 (Pioneer 8) 08 novembre 1968 (Pioneer 9) 27 août 1969 (Pioneer E) |

| Lanceur | Delta-E |

| Durée | 6 mois (mission primaire) |

| Masse au lancement | 63 à 66 kg |

|---|---|

| Propulsion | Chimique |

| Contrôle d'attitude | Stabilisé par rotation |

| Orbite | Héliocentrique |

|---|---|

| Périgée | Entre 0,754 et 1 UA |

| Apogée | Entre 0,99 et 1,2 UA |

| Période | ??? jours |

Historique

Contexte

En 1958, le centre de recherche Ames, établissement de l'agence spatiale américaine de la NASA, travaille sur un projet de sonde spatiale chargée d'étudier le vent solaire dans l'espace profond loin des interférences provoquées par la Terre. En 1962, la NASA qui commence à développer les missions du programme Apollo s'inquiète des dangers que vont rencontrer ses équipages humains qui vont s'aventurer dans le milieu interplanétaire : l'agence spatiale donne son accord au centre Ames pour le développement de sondes qui doivent permettre d'évaluer les risques que font courir d'éventuels nuages denses de poussière cosmiques et le rayonnement cosmique à haute énergie. La NASA souhaite également profiter de l'occasion pour accroître son expérience des missions en espace lointain car celles-ci sont jusqu'alors du domaine du JPL, établissement indépendant sous contrat avec la NASA. Le projet prévoit le lancement de cinq sondes pratiquement identiques d'une durée de vie de 6 mois à un rythme permettant d'assurer la continuité des mesures. Les sondes doivent être placées sur une orbite héliocentrique proche de celle de la Terre. Leur construction est confiée à la société TRW qui a déjà réalisé les sondes spatiales Pioneer 0, 1, 2 et 5. Cinq ans après le lancement de cette dernière mission du programme Pioneer, la NASA décide d'exhumer cette appellation pour cette série de missions. Les sondes spatiales sont baptisées Pioneer A à E : elles doivent être renommées avec un chiffre une fois leur lancement réussi. Toutes ces sondes emportent un magnétomètre, deux instruments permettant de mesurer le vent solaire et deux autres le rayonnement cosmique. Seul le lancement de la dernière mission (Pioneer E) échoue[1].

Pioneer 6

Pioneer 6 (Pioneer-A au sol) est lancée le par un lanceur Delta-E qui la place sur une orbite héliocentrique légèrement elliptique comprise entre 0,813 et 0,983 unité astronomique (UA) avec une période de 310,9 jours. La durée de vie de la sonde spatiale a largement dépassé les 6 mois prévus à sa construction. En , son magnétomètre tombe en panne. En , la sonde qui n'a plus été contactée par la Terre depuis longtemps se met en sommeil mais parvient à être réactivée. En , l'émetteur radio tombe en panne mais, en , les opérateurs au sol parviennent à activer l'émetteur de secours. À cette date, trois instruments scientifiques sont encore opérationnels. Depuis cette date, la NASA contacte la sonde une à deux fois par an et reçoit à cette occasion les données collectées dans le cadre d'une session de communications d'une heure[2]. En 1973, la sonde mesure la queue de la comète Kohoutek. Le dernier contact survient le après trente-cinq ans de voyage.

Pioneer 7

Pioneer 7 (Pioneer-B au sol) est lancée le par un lanceur Delta E1 environ 8 mois après Pioneer 6 dont la durée de vie prévue est de 6 mois. Contrairement à Pioneer 6 qui a été placée sur une orbite située entre la Terre et le Soleil, la sonde spatiale est placée sur une orbite située entre la Terre et Mars avec un apogée de 1,125 UA et un périgée de 1,009 UA et une période orbitale de 402,9 jours. La sonde a dû basculer sur son émetteur radio de secours en 1995[2]. Le dernier contact survient le .

Pioneer 8

Pioneer 8 (Pioneer-C au sol) est lancée le par un lanceur Delta E1. Les sondes précédentes sont encore opérationnelles ; les concepteurs de Pioneer 8 prennent donc le temps d'améliorer les caractéristiques des instruments et Pioneer 8 incorpore deux instruments supplémentaires : le détecteur de poussières cosmiques et l'instrument de mesure des ondes de plasma. La sonde spatiale est placée sur une orbite située entre la Terre et Mars avec un périgée de 0,992 UA et un apogée de 1,088 UA et une période orbitale de 387,5 jours. La sonde a dû basculer sur son émetteur radio de secours en 1996[2]. Le dernier contact a lieu le .

Pioneer 9

Pioneer 9 (Pioneer-D au sol) est lancée le par un lanceur Delta E1 qui la place sur une orbite relativement excentrique de 0,754 × 0,99 UA avec une période de 297,6 jours. La sonde spatiale est active jusqu'au mais toutes les tentatives de contact postérieures échouent[2]. Le , la NASA déclare la mission terminée.

Pioneer E

Pioneer E, aux caractéristiques identiques à Pioneer 8, est lancée le par un lanceur Delta L, mais 31 secondes après le décollage, le système hydraulique du premier étage est victime d'une défaillance et le contrôle de l'orientation est perdu 213 secondes après le lancement soit 4 secondes avant l'extinction du premier étage Thor. L'étage supérieur Delta ne parvient pas à compenser l'anomalie de trajectoire résultante et 484 secondes après le décollage l'officier de sécurité déclenche la destruction du lanceur avec sa charge utile[2].

Les satellites TETR

La charge utile des trois derniers lancements comprend également un petit satellite TETR (Test and Training Satellite) d'une vingtaine de kilogrammes qui est placé sur une orbite terrestre basse et dont la charge utile est constituée par un transpondeur fonctionnant en bande S. Ce satellite est utilisé pour l’entraînement des stations terriennes mises en place dans le cadre du programme Apollo. Le satellite TETR-1 (TETR A avant son lancement) est mis en orbite avec Pioneer 8[3] tandis que TETR 2 (TETR B avant son lancement) est placé en orbite avec Pioneer 9[4]. TETR C est détruit avec Pioneer E[5]. Un quatrième satellite de cette famille, TETR 4 (TETR D), est lancé avec le satellite OSO-7 par un lanceur Delta-N le [6].

Caractéristiques techniques

Plate-forme

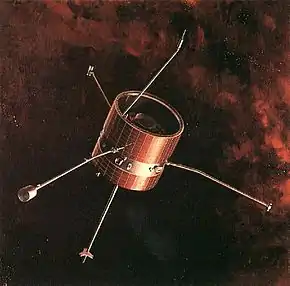

Les sondes Pioneer 6 à 9 sont pratiquement identiques. D'une masse d'une soixantaine de kilogrammes, elles ont la forme de petits cylindres de 89 cm de haut et de 94 cm de diamètre dont les flancs sont couverts par des cellules solaires. L'électronique, les instruments scientifiques et un réservoir d'azote utilisé pour le contrôle de la trajectoire sont installés sur une cloison interne perpendiculaire à l'axe du cylindre. Celle-ci sert également de support à l'antenne gain élevé constituée par un tube long de 152 cm situé dans l'axe et à l'extrémité duquel se trouve une antenne faible gain omnidirectionnelle. Trois perches longues de 165 cm perpendiculaires à la surface du cylindre servent respectivement de support au capteur du magnétomètre, à un propulseur à gaz froid permettant de contrôler l'orbite de la sonde. La troisième perche sert de contrepoids. La sonde est en rotation autour de son axe à la vitesse de 60 tours par minute. La rotation de la sonde spatiale est un moyen économique de maintenir son orientation dans une direction fixe et permet également à ses instruments d'effectuer des mesures dans toutes les directions. L'axe du cylindre est perpendiculaire à l'écliptique et pointe vers le pôle écliptique sud. Quatre senseurs solaires, deux fins et deux grossiers, sont utilisés pour déterminer l'orientation de la sonde. Celle-ci ne peut être corrigée : la dérive de l'axe de la sonde ne doit pas dépasser 0,2° par tranche de 6 mois. Chaque sonde dispose de 2 émetteurs/récepteurs radio ayant une puissance de 8 et 5,25 watts. Le contrôle thermique est réalisé par le biais d'un système de persiennes s'ouvrant ou se fermant pour maintenir une température à peu près constante : grâce à ce système de régulation, celle-ci est comprise entre 4,5 °C lorsque la sonde se situe à 1,2 unité astronomique et 26,7 °C à 0,8 UA[1] - [7] - [2].

Mode opératoire

Les sondes spatiales Pioneer 6 à 9 ne disposent pas d'ordinateur embarqué et les opérations à exécuter doivent être transmises par un opérateur au sol les unes après les autres. Les données collectées peuvent être emmagasinées sur un enregistreur à bande magnétique d'une capacité de 15 232 bits. Les contrôleurs sur Terre peuvent choisir entre 5 débits, 4 formats de données et quatre modes opératoires. La sonde peut transmettre ses données avec un débit de 512, 256, 64, 16 et 8 bits par seconde : ce choix est conditionné par la distance entre la sonde spatiale et la Terre. Un des formats est essentiellement constitué de données sur l'état de santé de la sonde spatiale tandis que les trois autres contiennent essentiellement des données scientifiques : le premier est utilisé pour les deux débits les plus élevés, le second pour les trois débits inférieurs et le troisième n'est utilisé que pour les expériences de mesure de la vitesse de propagation de l'onde radio. Chaque paquet de données est constitué de 32 mots de 7 bits. Les quatre modes opératoires sont[7] - [2] :

- données scientifiques recueillies périodiquement et transmises en temps réel sans stockage intermédiaire ;

- données stockées et transmises en parallèle ;

- données stockées à une vitesse maximale de 512 bits par seconde. La fréquence d'échantillonnage est réglée par l'envoi d'une commande entre 2 et 17 minutes permettant de recueillir des données sur une durée pouvant aller jusqu'à 19 heures ;

- données stockées dans la mémoire de masse et transmises avec un débit compatible avec l'éloignement de la Terre.

Instruments scientifiques

Les sondes spatiales Pioneer 6 à 9 emportent 12,7 kg d'instrumentation scientifique dont un magnétomètre fluxgate, deux détecteurs de rayons cosmiques et deux détecteurs de vent solaire. Plusieurs expériences reposent sur les mesures du signal radio émis par l'émetteur récepteur radio[1].

- Le magnétomètre dont le senseur se situe à l'extrémité d'un des trois mâts permet de mesurer une des trois composantes vectorielles du champ magnétique local. La rotation de la sonde spatiale permet de déterminer les trois composantes. La mesure permet de mesurer un champ d'une intensité de ± 64 nT avec une précision de ± 0,25 nT[2].

- L'instrument de mesure du vent solaire à l'aide de coupelles de Faraday évalue l'énergie des électrons et des ions incidents arrivant dans le plan de l'écliptique. 14 canaux permettant de discriminer les protons ayant une énergie comprise entre 75 et 9 485 volts et 4 canaux sont utilisés pour les électrons dont l'énergie est comprise entre 90 et 1 580 volts. À chaque rotation 28 mesures sont réalisées[2].

- Le détecteur de rayons cosmiques utilise des capteurs en silicium pour mesurer l'anisotropie et les fluctuations des protons solaires et des particules α. L'instrument permet de discriminer les protons ayant une énergie comprise dans les tranches 0,6-13,9, 13,9-73,2, 73,2-175 et >175 MeV ainsi que les particules α ayant une énergie comprise dans les tranches 2,4-55,6, 55,6-293 et >294 MeV. Une mesure est effectuée toutes les 0,4 seconde[2].

- L'analyseur électrostatique mesure l'intensité des ions et électrons du vent solaire. L'énergie mesurée est comprise en 200 et 10 000 volts. L'angle d'incidence est également déterminé à l'aide de secteurs : 4 couvrent 15° et deux respectivement 20 et 30 degrés. Tous les secteurs et degré d'intensité sont couverts en 400 secondes. Lorsque le débit disponible est bas, seuls l'énergie totale et le maximum atteint sont transmis vers la Terre[2].

- L'instrument de mesure de l'anisotropie détermine l'angle sous lequel arrivent les rayons cosmiques. Les détecteurs comprennent deux cristaux d'iodure de césium. Trois dispositifs analysent le signal produit entre 7,4 et 303,8 MeV. Les données transmises sont uniquement l'énergie maximale atteinte et le nombre d'impacts par intervalle. La région d'où provient le rayonnement peut être déterminée par secteur : celui-ci peut être compris entre 89,5° et 11,2°. Chaque mesure dure entre 14 et 112 secondes[2].

| Expérience | Instrument/méthode utilisée | Pioneer 6 | Pioneer 7 | Pioneer 8 | Pioneer 9 |

|---|---|---|---|---|---|

| Étude du vent solaire | Coupelle de Faraday | X | X | ||

| Anisotropie et fluctuation des rayons cosmiques du Soleil | Télescope à particules chargées | X | X | ||

| Étude de l'intensité directionnelle du vent solaire | Analyseur électrostatique | X | X | X | |

| Mesure de la rotation relative Faraday | Polarisation du signal radio émis | X | X | ||

| Mesure de la densité d'électrons | Récepteur radio bifréquence | X | X | X | X |

| Anisotropie des rayons cosmiques | Scintillateurs | X | X | X | X |

| Mesure du champ magnétique | Magnétomètre fluxgate uniaxial | X | X | X | X |

| Mesure de la masse de la Terre et de la Lune... (Mécanique spatiale) | Trajectoire de la sonde | X | X | X | X |

| Structure de la couronne du Soleil (Spectral Broadening) | Spectre du signal radio émis par la sonde | X | |||

| Mesure de l'incidence relativiste du Soleil | Décalage Doppler du signal radio émis | X | |||

| Mesure de la densité et de la distribution de la poussière cosmique | Détecteur acoustique | X | X | ||

| Mesure de la fréquence des rayons cosmiques par énergie | Télescope avec détecteur Cerenkov | X | X | ||

| Mesure des ondes de plasma électromagnétiques et électrostatiques | Antenne bipolaire | X | X |

Résultats scientifiques

Les quatre sondes ont fourni jusqu'au milieu des années 1990 à environ 1 000 utilisateurs (militaires, compagnies d'aviation...) des informations sur la météorologie de l'espace en annonçant les tempêtes solaires, événements susceptibles de dégrader les communications et les réseaux de transport électrique[2]. Pioneer 6 détecte et cartographie les petites structures du vent solaire de manière continue jusqu'en , puis de manière intermittente à compter de cette date. C'est la première sonde spatiale dont le signal radio est analysé lorsqu'elle passe derrière le Soleil fournissant des informations importantes sur la structure de la couronne solaire. Pioneer 7 puis Pioneer 8 traversent en 1977 la magnétoqueue de la Terre[Note 1] et l'analysent à 19 millions de kilomètres de la Terre. Le , Pioneer 7 passe à 12,1 millions de kilomètres de la comète de Halley et est l'unique engin américain à s'en être approché. La sonde spatiale mesure de quelle manière les matériaux de la comète perturbent le vent solaire[12].

Notes et références

Notes

- partie de la magnétosphère terrestre qui sous la pression du vent solaire s'étire derrière la Terre à l'opposé du Soleil.

Références

- Ulivi et Harland p. 48-49 op. cit.

- (de) « Das Pioneer Programm », sur Bernd Leitenberger (consulté le )

- (en) « TETR 1 », sur NASA NSSDC (consulté le )

- (en) « TETR 2 », sur NASA NSSDC (consulté le )

- (en) « TETR-C », sur NASA NSSDC (consulté le )

- (en) « TETR 4 », sur NASA NSSDC (consulté le )

- (en) « Pioneer 9 », sur NASA NSSDC (consulté le )

- (en) « Pioneer 6 : Experiments », sur NASA NSSDC (consulté le )

- (en) « Pioneer 7 : Experiments », sur NASA NSSDC (consulté le )

- (en) « Pioneer 8 : Experiments », sur NASA NSSDC (consulté le )

- (en) « Pioneer 9 : Experiments », sur NASA NSSDC (consulté le )

- Ulivi et Harland p. 49-50 op. cit.

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Paolo Ulivi et David M Harland, Robotic Exploration of the Solar System Part 1 The Golden Age 1957-1982, Chichester, Springer Praxis, , 534 p. (ISBN 978-0-387-49326-8)

Articles connexes

Liens externes

- (en) Site officiel de la mission Pioneer

- (en) Pioneer 6 dans le catalogue des missions tenu par la NASA (NSSDC)

- (en) Pioneer 7 dans le catalogue des missions tenu par la NASA (NSSDC)

- (en) Pioneer 8 dans le catalogue des missions tenu par la NASA (NSSDC)

- (en) Pioneer 9 dans le catalogue des missions tenu par la NASA (NSSDC)

- (de) Page dédiées au 8 premières sondes du programme Pioneer