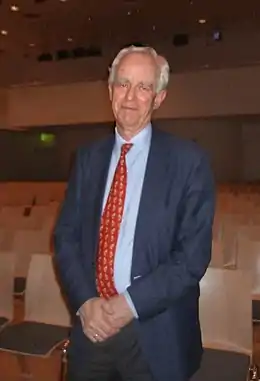

Pim van Lommel

Pim van Lommel, né le à Laren (Pays-Bas), est un cardiologue hospitalier néerlandais. Il est notamment connu pour son intérêt pour les expériences de mort imminentes (EMI) (en anglais : Near Death Experiences / NDE). Ses conférences et ses articles, dont le plus célèbre a été publié en 2001 dans la revue médicale The Lancet, font le bilan de ses recherches et formulent des hypothèses explicatives.

| Naissance | |

|---|---|

| Nationalité |

néerlandaise |

| Formation | |

| Activités |

Biographie

- Dans les années 1960, Pim van Lommel étudie la médecine à l'université d'Utrecht et se spécialise en cardiologie.

- En 1969, alors qu'il assure une garde au début de sa formation en cardiologie, Pim van Lommel est confronté à sa première EMI. À la suite d'un infarctus du myocarde, un homme inconscient pendant quatre minutes, avec un électroencéphalogramme plat, est ranimé ; mais au lieu de se réjouir de sa réanimation, le patient évoque des souvenirs d'une magnifique lumière et de paysages merveilleux et se plaint d'avoir été ramené à la vie[1]. Néanmoins, bien que très intrigué, Pim van Lommel ne cherche pas à en savoir plus.

- En 1977, il rejoint l'hôpital de Rijnstate (Arnhem), où il travaillera jusqu'en 2003.

- En 1986, la lecture d'un livre de George Ritchie sur les EMI, intitulé Retour de l'au-delà, le convainc de s'intéresser plus avant aux phénomènes des EMI ; poussé par la curiosité et l'envie d'expliquer le phénomène, il décide d'interroger systématiquement ses patients sur d'éventuels souvenirs pendant la période où leur cœur ne battait plus[Note 1] ; en l'espace de deux ans, il recueille douze récits d'EMI sur une cinquantaine de patients revenus à la vie[2]. Pim van Lommel décide alors d'orienter ses recherches sur la conscience et notamment la possibilité d'une survie de celle-ci en état végétatif, sujet abordé depuis dans des revues scientifiques comme Science[3].

- En 2001, il publie le résultat de cette étude prospective dans la revue médicale The Lancet.

- À la suite de ces études sur les EMI, en s'appuyant sur des résultats récents de recherches en neurophysiologie et sur les concepts de la physique quantique, il développe l'hypothèse que la conscience ne serait pas localisée dans un lieu ou un temps donné ; selon lui, la conscience est non localisée, le cerveau et le corps fonctionnent comme une interface ou une station relais recevant dans la conscience de veille une partie de la conscience totale ; le cerveau est comme un poste de télévision qui reçoit de l’information véhiculée par des champs électromagnétiques et la décode en images et en sons ; il compare aussi le cerveau à une caméra de télévision qui convertit et encode le son et l’image sous forme d’ondes électromagnétiques : le cerveau serait selon lui un médiateur, émetteur et récepteur plutôt que producteur de conscience[4].

- En 2010 dans le film documentaire FAUX DÉPART de Sonia BARKALLAH ( en DVD)

Études sur les EMI

Analyse des premières études rétrospectives et prospectives sur les EMI

- En comparant les études déjà réalisées sur les EMI, Pim van Lommel a constaté qu'elles étaient majoritairement rétrospectives. Entre 1975 et 2005, quarante-deux études concernant plus de mille cinq cents patients ayant eu une EMI ont été publiées dans des journaux scientifiques ou sous forme de monographie ; jusqu’à l’an 2000, la plupart des études étaient rétrospectives et donc soumises à la participation aléatoire et volontaire des expérienceurs[5]. Les études prospectives présentent l'avantage d'exclure l'auto-sélection des patients.

- Pim van Lommel mentionne que le nombre d'EMI rapportées a sans doute augmenté dans les dernières années du fait que les professionnels de santé et des secteurs sociaux sont plus attentifs au phénomène et que les progrès de la médecine augmentent la probabilité de survivre à un accident cardiaque et donc les circonstances favorables à la réalisation de l'expérience[6].

- De l'analyse de ces études, il ressort que[7] :

- plus un patient est jeune, plus la probabilité qu'il fasse et se souvienne d'une EMI est forte ;

- il n'existe aucun lien statistique entre croyance religieuse, sexe, profession, niveau d'étude, culture et le fait de faire une EMI ; ainsi, au Japon, une étude prospective montre que 37 % des patients sortant d'un coma profond à la suite d'un arrêt cardiaque, une apnée, une hémorragie cérébrale ont raconté une EMI présentant toutes les caractéristiques décrites dans les études occidentales[8] ;

- les expériences de mort imminente peuvent se déclencher dans des circonstances où les fonctions cérébrales sont gravement atteintes (coma, arrêt cardiaque après infarctus du myocarde ou arythmie sévère, anesthésie générale, électrocution) mais pas uniquement. Elles peuvent également survenir en cas de maladies graves mais pas immédiatement mortelles, en cas de dépression ou crise existentielle, chez des personnes pratiquant la méditation ou au cours de promenades, après une danger physique ou émotionnel grave, ce qui exclurait des explications purement physiologiques.

- une bonne mémoire à court terme est essentielle pour se souvenir d'une EMI.

- Pim van Lommel affirme que les différentes études menées, qu'elles soient prospectives ou rétrospectives donnent les mêmes résultats quant au contenu de l'EMI : dans les récits rapportés notamment par Raymond Moody, le professeur de psychologie Kenneth Ring ou les cardiologues Michael Sabom et Bruce Greyson présentent les mêmes caractéristiques : sensation de paix, fin de la douleur, conscience d’être mort, décorporation (le sujet se voit à l’extérieur et au-dessus de son corps), impossibilité de communiquer avec les vivants et de toucher la matière, vision d'un espace obscur parfois vu comme effrayant, attirance vers un point de lumière et ce passage est décrit comme un tunnel, perception d’un environnement avec des paysages éclatants et des couleurs superbes, rencontre avec des défunts, perception d’une lumière brillante d'où émane un amour inconditionnel, une connaissance et une sagesse illimitée, vision panoramique du passé, abolition du temps et la distance, le sujet pourra parler pendant plusieurs jours du film de sa vie et qui n’aura duré que quelques minutes, perception d’une frontière au-delà de laquelle on ne peut revenir dans son corps[9].

- Pim van Lommel a rassemblé des témoignages indiquant que les décorporations ne sont pas des hallucinations, c’est-à-dire une perception sensorielle vécue comme réelle par la personne qui hallucine mais ne correspondant pas à la réalité, car les faits rapportés par les expérienceurs décorporés en état de mort cérébrale ont été confirmés par des témoins indépendants[10] - [11].

Études prospectives sur les EMI

- Sans en remettre en cause l'intérêt des études rétrospectives, en particulier celles menées sur les changements de personnalité induits par les EMI[Note 2], Pim van Lommel choisit d'opter pour une étude prospective, remplissant des conditions beaucoup plus strictes et donnant des résultats a priori plus fiables ; au contraire des études rétrospectives qui impliquent des volontaires, les études prospectives sont fondées sur le questionnement systématique des populations susceptibles de faire une EMI[15].

- La première étude systématique est due au suisse Albert von Sankt Gallen Heim ; elle concernait des témoignages d’alpinistes ayant survécu à des chutes presque fatales[15]. De même, le pédiatre Melvin Morse a mené la première étude systématique à l’hôpital pour enfants de Seattle : ayant interrogé 121 enfants atteints de graves maladies et 37 enfants à qui on avait administré des substances susceptibles de modifier leur état de conscience, aucun n’a mentionné des EMI ; au contraire sur 12 enfants ayant survécu à un coma ou à un arrêt cardiaque, 8 (67 %) ont décrit des EMI semblables à celles des adultes ; ni le stress, ni l’administration de substance ne suffisent à déclencher des EMI chez les enfants[16] - [17].

- Pim van Lommel affirme que l'enquête néerlandaise qu'il a menée avec son équipe et qui a fait l'objet d'une publication dans The Lancet est la première étude prospective, longitudinale des processus de transformation post-EMI. Elle prend en compte un groupe de contrôle de survivants à des arrêts cardiaques sans EMI correspondant en termes d'âge et de sexe au groupe étudié. Ses deux séries d'entrevue avec les deux groupes à deux et huit ans d'intervalle, en font selon lui, l'étude de suivi la plus longue publiée à ce jour[18]. Elle confirme les éléments mis en lumière par les études rétrospectives, de même que leur convergence avec différentes traditions religieuses ou historiques relatives à la vie après la mort[19] - [20] - [21] - [22].

- Pendant deux ans, Pim van Lommel a demandé aux patients venant dans sa clinique en consultation après un arrêt cardiaque s’ils avaient un souvenir de leur période d'inconscience et à sa surprise 12 sur 50 lui ont raconté des EMI avec des détails crédibles[23]. Désireux de mieux comprendre le phénomène, il s'associe en 1988 à deux psychologues, Ruud van Wees et Vincent Meijers, pour lancer une étude prospective aux Pays-Bas, après avoir demandé et obtenu l’accord du comité d’éthique de chaque hôpital : quelques jours après leur réanimation, les patients de dix hôpitaux sont interrogés dans leur étude ; une étude longitudinale sur les modifications personnelles a été faite à partir d’entrevues de suivi à deux et huit ans d'intervalle avec tous les patients encore vivants psychologue ; un personnel infirmier et volontaire de niveau universitaire enregistra pendant dix ans tous les témoignages[24].

- L'étude porta sur 344 patients ayant subi un total de 509 réanimations sur une période de quatre ans de 1988 à 1992 ; 62 patients ayant été cliniquement morts témoignèrent d'une EMI dont 20 de rencontres avec les morts[25].

- Cette étude indique que la conscience peut continuer alors que le cerveau ne manifeste aucune activité mesurable, quand toutes les fonctions cérébrales sont interrompues avec les réflexes du corps ou du tronc cérébral. L’afflux de sang au cerveau s’arrête complètement lorsqu’on provoque un arrêt cardiaque : les résultats montrent que très peu de temps après l’activité électrique dans le cortex et les structures profondes du cerveau s’interrompt : cela se traduit par un électroencéphalogramme plat. Il n'y a alors d'ailleurs pas le moindre signe des formes spécifiques de l’activité cérébrale : les fonctionnalités du cerveau sont interrompues rendant par là-même difficile voire impossible la production d'hallucinations[26].

- De cette étude, il ressort que les aspects positifs n’interviennent qu’après acceptation et intégration de l’EMI, surtout s'il y a rejet des témoignages par les proches ; alors sont constatées un développement de la compassion pour autrui, la valorisation de la vie, une absence de la peur de mourir, une plus grande spiritualité, une sensibilité intuitive accrue et parfois des phénomènes de synesthésie[27].

Analyse des explications physiologiques et psychologiques des EMI

Ses recherches sur les EMI ont amené Pim van Lommel à remettre en cause certaines explications du phénomène des EMI.

Explications physiologiques

- Pim van Lommel croyait initialement que les EMI étaient causées par un apport insuffisant d’oxygène au cerveau : une oxygénation insuffisante du cerveau, grave et potentiellement mortelle provoquant une crise d’activité cérébrale anormale, suivie d’une activité réduite, pour aboutir à la perte de toute activité, cela entraînerait le blocage de certains récepteurs du cerveau et la libération d’endorphines, un genre de morphine produite par le corps lui-même qui provoqueraient des hallucinations et une sensation de paix.

- Cependant, Pim van Lommel a abandonné cette hypothèse et conteste cette explication car la libération d'endorphine, et autres phénomènes physiologiques et bio-chimiques — selon lui l'absorption d'hallucinogènes, l'épilepsie du lobe temporal droit, les stimulations électriques — ne peuvent expliquer simultanément la conscience en état de mort cérébrale, la décorporation, les perceptions vérifiées par des informateurs indépendants parfois dans des lieux différents de celui de l'EMI, les rencontres avec des personnes décédées[28]. De plus, elles ne peuvent par définition pas expliquer l'occurrence de l'EMI dans le cadre de dangers imminents, en dehors de toute stimulation physico-chimique. Par ailleurs, les effets des substances chimiques dans le cerveau sont durables alors que les caractéristiques de EMI cessent en même temps que l'expérience. Enfin, ces stimulations physico-chimiques ne transforment pas en profondeur la personnalité de ceux qui y sont soumis.

- En revanche, Pim van Lommel s'interroge sur le rôle de diméthyltryptamine ou DMT produit par la glande pinéale : sa libération pourrait bloquer ou interrompre l’interface entre conscience et corps ; le zinc nécessaire à la DMT est moins présent dans l'organisme avec l'âge, ce que Pim van Lommel met en relation avec le fait que les personnes âgées font moins souvent état d'EMI. La DMT pourrait jouer un rôle dans l’élargissement de la conscience et lèverait les inhibitions naturelles de l’organisme contre l’expérience d’une conscience élargie[29].

Explications psychologiques

- La peur de la mort et les différentes attentes par rapport à celles-ci sont parfois avancées pour expliquer les EMI mais les différentes études montrent que le fait de connaître ou non les EMI, n'en affecte ni l'incidence, ni le contenu ; les enfants racontent les mêmes choses que les adultes et les différences constatées selon les différentes civilisations relèvent davantage de l'interprétation que des étapes et du sens profond des EMI[30].

- De même, Pim van Lommel affirme que les phénomènes des dépersonnalisations, de dissociation, pas plus que les rêves, hallucinations, mystifications ne peuvent rendre compte du phénomène des EMI dans leur complexité, complétude et cohérence ; les discours relatifs aux EMI émanent de personnes équilibrées formulés dans toutes les contrées du monde[31].

Hypothèse d'une conscience délocalisée

Pour rendre compte des EMI telles qu'il les a analysées dans ses études, Pim van Lommel a développé l'hypothèse d'une conscience non locale, selon lui susceptible d'expliquer des phénomènes différents : expériences mystiques et religieuses, visions des mourants, expériences de mort imminente, communication avec les morts, intuitions et prémonitions, les rêves prémonitoires, la vision à distance (perception non locale), l’influence de l’esprit sur la matière (perturbations non locales)[32]. Cette hypothèse a parfois été avancée, notamment par Robert Fludd, docteur et philosophe anglais du XVIIe siècle, qui pensait que notre intellect, avec tous ses processus mentaux souvenirs émotions visions situés à l’extérieur du cerveau[33].

- Pim van Lommel affirme qu'il n’existe aucune preuve directe que le cerveau produit la conscience et qu'en outre que l’activité cérébrale ne peut expliquer la conscience[34].

- En accord avec le philosophe et neuroscientifique Alva Noë, Pim van Lommel avance que la conscience n’est pas un produit du cerveau mais que celui-ci a pour tâche de faciliter l’interaction dynamique entre lui-même, le corps et le monde[35]. Il s'appuie sur les travaux de Simon Berkovich, expert en informatique, qui a calculé qu’en dépit du nombre considérable de synapses que contient le cerveau sa capacité de stockage est insuffisante pour contenir les souvenirs de toute une vie, avec les émotions qui y sont associées[36] - [37]. Le neurobiologiste Herms Romijn, membre de l'institut néerlandais pour la neuroscience, prétend aussi avoir démontré que le stockage de tous les souvenirs dans le cerveau est anatomiquement et fonctionnellement impossible[38]

- Le neurochirurgien Karl Pribram pense également que les souvenirs ne peuvent être conservés dans les cellules du cerveau, mais uniquement dans les schémas cohérents des champs électromagnétiques des réseaux neuraux. Selon lui le cerveau fonctionnerait comme un hologramme[39]. Cette hypothèse a été inspirée par l’expérience du psychologue Karl Lashley qui a établi dès 1920 que les souvenirs ne sont pas conservés dans une partie ou l’autre du cerveau mais dans l’ensemble du cerveau[40] - [41] - [42] - [Note 3].

- Le philosophe Henri Bergson [ Référence Nécessaire ] quant à lui considérait que le cerveau ne produit absolument pas la mémoire, la conscience, les représentations - bref, l'ensemble du psychisme - ; le cerveau est, pour Bergson, un organe ne filtrant et ne laissant passer de la vie psychique totale que les éléments pouvant potentiellement être utiles à l'action présente : en ce sens, l'être psychique total et intégral d'un individu transcende très largement ses états mentaux présents et/ou conscients ; sur le plan métaphysique et dans la continuité logique de ces thèses, Bergson qualifie la survivance psychique, l'immortalité de l'âme personnelle de « haute probabilité équivalant pratiquement à la certitude » : voir notamment Matière et mémoire et L'Âme et le Corps.

- La volition, les thérapies comportementales cognitives, l’effet placebo témoigneraient de ce que l’esprit humain est capable de modifier la structure anatomique et les fonctions associées du cerveau. Par la neuroplasticité, l’esprit peut transformer le cerveau et entre le cerveau et l’esprit existe une interaction caractéristique, pas uniquement une relation de cause à effet ; pour Pim van Lommel, il serait erroné d’affirmer que la conscience ne peut qu’être un produit de la fonction cérébrale car un simple produit ne pourrait pas modifier son producteur[43]. Se basant sur les travaux du mathématicien et physicien Roger Penrose qui affirme que les algorithmes d'un ordinateur ne pourront jamais produire la conscience et qu'un cerveau en est également incapable[44], ainsi que sur les arguments des neuroscientifiques et lauréats du prix Nobel Charles S. Sherrington et John C. Eccles ou du neurochirurgien Wilder Penfield, Pim van Lommel avance l'hypothèse d'une conscience délocalisée, hypothèse seule cohérente selon lui avec l'existence des EMI qui illustrerait cette possibilité de l'existence de la conscience en dehors du cerveau[45].

Bibliographie

en néerlandais

- Eindeloos bewustzijn : Een wetenschappelijke visie op de bijna-doodervaring, Ankh-Hermes B.V., , 403 p. (ISBN 978-9025957780)

traduction en français

- Mort ou pas ? : Les dernières découvertes médicales sur les EMI [« Eindeloos bewustzijn:Een wetenschappelijke visie op de bijna-doodervaring »], InterEditions, coll. « Nouvelles évidences », , 416 p. (ISBN 978-2729612276)

Notes et références

Notes

- Au cours d'un arrêt cardiaque, les patients sont cliniquement morts : période d’inconscience provoquée par l’apport insuffisant d’oxygène dans le cerveau (anoxie), à la suite de l’arrêt de la circulation sanguine, de la respiration ou des deux ; si la procédure de réanimation n’est pas mise en place, les cellules cérébrales subiront des dommages irréparables dans les 5 à 10 minutes et le patient décédera presque toujours même si le rythme cardiaque est rétabli plus tard.

- Notamment celles de Margot Grey, P.M.H. Atwater, Cherie Sutherland, Melvin Morse, Peter et Elisabeth Fenwick, Evenlyn Elsaesser-Valarino, Anja Opdebeek.

- Ses travaux sur les rats montrent que l'on peut amputer n’importe quelle partie du cerveau dans n’importe quelle proportion, les rats restent capables d’accomplir les mêmes tâches qu’avant cette amputation. De même, le neurobiologiste anglais John Lorber qu'un individu de QI égal à 126 pouvait avoir un crâne était rempli à 95 % de fluide cérébrospinal.

Références

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 2-3

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 3

- Science 313, A.M. Owen et al, « Detecting Awareness in the Vegetative State », 2006

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 12-13.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 108.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 109.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 110-112.

- H. Yamamura, 1998, « Implication of Near-Death Experience for the Elderly un Terminal Care », Nippon Ronen Igakkai Zasshi, 35 (2).

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 25.

- J.M. Holden, « Veridical perception in near-death experience », in J.M. Holden, B. Greyson, D. James, 2009, The Handbook of Near-Death Experiences, Santa Barbara CA, Preager/ABC-CLIO, p. 185-211.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 33.

- N. Evans Bush, « Afterward : making meaning after a frightening Near-Death Experience », Journal of Near-Death Studies, 21 (2), 2002, p. 99-133.

- George Ritchie, Retour de l’Au-delà, Robert Laffont, 1999.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 41-42.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 107.

- M. Morse et P. Perry, Closer to the Light, New York, Villard Books, 1990.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 78.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 56.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 91-105.

- Bobb Coppes, Bijna Dood Ervaringen en Wereldreligies. Getuigenis van universele waarheid (Expériences de mort imminente et religions du monde. Témoignage d’une vérité universelle).

- Platon, « Le mythe d'Er le Pamphylien », République.

- B. Colgrave, Mynors R.A.B. (eds), Bede's Ecclesiastical History of the English People, Oxford, Clarendon Press, p. 284-289.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 136.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 137-138.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 143-144.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 163.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 65-69.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 113-124.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 124.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 125.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 126-134.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 113.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 88.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 176.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 183.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 191.

- Simon Berkovich, « On the Information Processig Capabilities of the Brain : Shifting the Paradigm », Nanobiology, 2, p. 99-107.

- H. Romiijn, « Are Virtual Photons the Elementary Carriers of Consciousness ? », Journal of Consciousness Studies, 9, 2002, p. 61-81.

- Karl Pribram, « The Neurophysiology of Remembering », Scientific American, 220, p. 75.

- K. Lashley, « In Search of the Engram », Physiological Mechanisms in Animal Behavior, New York Academic Press, p. 454-482.

- R. Lewin, « Is your Brain Really Ncessary », Science, 210, 1232-1234, 1980.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 191-192.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 193-197.

- Roger Penrose, Les ombres de l'esprit. À la recherche d'une science de la conscience, Dunod, 1995.

- Pim van Lommel, Mort ou pas ? - Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 2012, p. 199.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- (fr) Entretien avec Pim van Lommel « La conscience existe en-dehors du corps » revue Monde du Graal

- (fr) Expérience de conscience et NDE – Dr Pim van Lommel (1) Article et entretien vidéo sur le site e-ostadelahi.fr

Étude

- Arnaud Join-Lambert, Les expériences de mort imminente. Namur, Éditions Fidélité, 2010 (collection Que penser de… ? 76) 120 p. (Fiche de l'ouvrage)