Pala di San Marco

La Pala di San Marco, dite aussi Compianto della Croce al Tempio, est une peinture à tempera sur panneaux de bois, réalisée par Fra Angelico aux environs de 1440.

| Artiste | |

|---|---|

| Date |

1440 environ |

| Commanditaire | |

| Type | |

| Technique |

tempera sur panneau de bois |

| Dimensions (H × L) |

220 × 227 cm |

| Mouvement | |

| Localisation |

La partie centrale (220 × 227 cm) du retable, quelques éléments de la prédelle et deux saints des pilastres sont conservés et exposés au musée national San Marco à Florence.

Historique

Commencé au couvent San Domenico di Fiesole, il est destiné ensuite, les Médicis ayant racheté les droits de l'emplacement[1], à la chapelle du maître-autel de l'église San Marco du couvent dominicain de Florence ; encadré de pilastres corinthiens par Michelozzo, le retable s'inscrivait dans l'exacte architecture préparée pour lui.

Le retable fut démembré au XIXe siècle et ses éléments (panneaux et pilastres ornés de saints, mais le cadre fut détruit) vendus individuellement et dispersés dans le monde entier vers des musées et des collectionneurs.

D'autre part, le panneau central fut « nettoyé » afin d'enlever les fumées et poussières ; les produits caustiques employés firent disparaître les couches de peinture et les glacis originaux de Fra Angelico destinés à rendre les couleurs éclatantes.

Deux des saints des colonnes latérales ont retrouvé le couvent San Marco en 2007 (découverts et reconnus de la main de Fra Angelico ou de son atelier en 2006 à Oxford, ils ont été rachetés puis revendus aux musées florentins en 2007).

Iconographie

Panneau central

Il s'agit, pour le panneau central, d'une Vierge en majesté, soit, pour l'iconographie chrétienne, la Vierge à l'Enfant, trônant. Entourée de figures saintes, dans un décor autant majestueux, c'est également une Conversation sacrée car des groupes sont constitués semblant converser ; des éléments allégoriques complètent le message de dévotion.

- Éléments de l'iconographie chrétienne

- Le jardin clos, virginal ; le globe terrestre lieu de la domination du Christ, avec le ciel.

- Allégories

- Cèdres, cyprès et palmiers du Cantique des cantiques et du petit office de la Vierge, livre des prières des dominicains entonnées huit fois par jour ; guirlandes de roses du rosaire ;

- Saints protecteurs

- Les saints Côme et Damien, intercesseurs des Médicis ; saint Jean l'évangéliste protecteur de Giovanni di Bicci, père de Cosme ; saint Laurent, saint patron de Laurent de Médicis (l'Ancien), frère de Cosme l'Ancien ;

- Textes fondateurs

- L'Évangile selon Marc tenu par saint Marc ; L'Évangile selon Jean tenu par saint Jean ; textes de L'Ecclésiaste brodé sur la robe de la Vierge ;

Prédelle et saints des pilastres

La prédelle expose (et rappelle) les épisodes hagiographiques de la vie et des miracles des saints Côme et Damien, à hauteur d'œil favorisant ainsi la dévotion de ceux qui prient devant le polyptyque, puisqu'ils sont les intercesseurs des Médicis (la Crucifixion placée juste au-dessus prolongeant l'élément central de la mise au tombeau en Eucharistie).

Les saints des pilastres encadrent l'ensemble pour rappeler, par leurs distinctions précises, la communauté des religieux de l'ordre (ou apparentés).

Description

Le panneau central

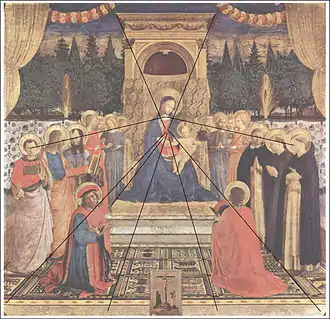

La Vierge à l'Enfant figure au centre de la composition, sur un trône placé en haut de trois marches : l'Enfant, nu, assis sur son genou gauche, tient haut un globe terrestre de sa main gauche. Un fronton encadré par des pilastres à chapiteaux corinthiens et creusé d'une lunette hémisphérique s'élève au-dessus du trône comme un haut dossier, masqué derrière la Vierge par un voile doré ouvragé.

Des saints reconnaissables par leur attributs encadrent le trône :

- devant le piédestal en premier plan : les saints Côme et Damien, agenouillés sur un tapis décoré. Côme à gauche, la tête tournée vers le spectateur, Damien tourné vers la Vierge et l'Enfant.

- trois debout à droite du piédestal : saint Dominique vêtu de blanc et noir, saint François d'Assise en robe de bure brune et saint Pierre martyr (reconnaissable aux plaies de la lapidation sur son crâne).

- trois à gauche du piédestal : saint Laurent, saint Jean l'Evangéliste et saint Marc.

Devant des tentures décorées de motifs répétés ferment le fond de cette scène intérieure à hauteur d'homme, des anges complètent l'assemblée de part et d'autre du trône.

Des rideaux retenus par des brassières encadrent la scène, ainsi que des guirlandes de roses dans une parfaite symétrie.

Un jardin arboré de diverses espèces est visible au-delà avec en premier plan des palmiers centrés sur les perspectives de part et d'autre du trône.

Un paysage collinaire est discernable entre le sol et les troncs des arbres.

Déjouant la perspective du tapis, du piédestal et la diminution réaliste des tailles des protagonistes vers le fond, une Crucifixion est inscrite, en bas de la composition comme un tableau posé debout sur le bord, en trompe-l'œil.

Prédelle

Elle expose des épisodes de la vie des saints Côme et Damien (Storie dei santi Cosma e Damiano) entourant le panneau du Christ mort (36 × 46 cm environ) :

- Guarigione di Palladia (« La Guérison de l'hémorragie de Palladia ») National Gallery of Art, Washington

- San Cosma e san Damiano davanti a Lisia (« Côme et Damien devant le préfet Lysias », Alte Pinakothek, Munich

- San Cosma e san Damiano salvati dall'annegamento (« Côme et Damien sauvés de la noyade »), Alte Pinakothek, Munich

- Condanna al rogo dei santi Cosma e Damiano (« Côme et Damien condamnés au bûcher »), Galerie nationale d'Irlande, Dublin

- Le Christ mort mis au tombeau, Alte Pinakothek, Munich

- Crocifissione dei santi Cosma e Damiano (« La Crucifixion de Côme et Damien »), Alte Pinakothek, Munich

- Decapitazione dei santi Cosma e Damiano (« La Décapitation de Cosme et Damien »), musée du Louvre, Paris

- Sepoltura dei santi Cosma e Damiano (« La Sépulture de Côme et Damien »), Musée national San Marco, Florence

- Guarigione del diacono Giustiniano (« La Greffe de la jambe du diacre Justinien »), Musée national San Marco, Florence

- Galerie de la prédelle

Guarigione di Palladia

Guarigione di Palladia San Cosma e san Damiano davanti a Lisia

San Cosma e san Damiano davanti a Lisia San Cosma e san Damiano salvati dall'annegamento

San Cosma e san Damiano salvati dall'annegamento Condanna al rogo dei santi Cosma e Damiano

Condanna al rogo dei santi Cosma e Damiano.jpg.webp) Le Christ mort mis au tombeau

Le Christ mort mis au tombeau Crocifissione dei santi Cosma e Damiano

Crocifissione dei santi Cosma e Damiano

Sepoltura dei santi Cosma e Damiano

Sepoltura dei santi Cosma e Damiano Guarigione del diacono Giustiniano

Guarigione del diacono Giustiniano

On remarquera la place San Marco représentée très schématiquement sur le panneau de la sépulture qui dévoile l'état des travaux du couvent à cette époque : la façade est incomplète, les arbres dépassant du promenoir, le dortoir encore absent [2], et le passage à gauche de ce qui deviendra la via Cavour.

Les saints des pilastres

Placés par quatre de chaque côté dans des panneaux de 39 × 14 cm sur les pilastres architectoniques des côtés, les saints des pilastres sont reconnus comme étant :

- Saint Thomas d'Aquin, Fondation Cini de Venise ;

- Saint Bernard, Lindenau-Museum (de) d'Altenbourg ;

- Saint Jérôme de Stridon, Lindenau Museum d'Altenbourg ;

- Saint Roch, Lindenau Museum d'Altenbourg ;

- Saint Romuald, Minneapolis Institute of Arts ;

- Saint Pierre martyr, Royal Collection d'Hampton Court ;

- Saint Antoine abbé, Art Institute of Chicago ;

- le Bienheureux Vincent Ferrier, musée national de San Marco ;

- Un bienheureux dominicain, peut-être Jourdain de Saxe, musée national de San Marco.

Sans présumer formellement de leur emplacement original, il est à remarquer l'inclinaison du bas de leur robes qui permettrait de les replacer en hauteur suivant le principe pictural en vigueur du sotto in sù :

- Vus di sotto in sù (vu du dessous vers le haut).

San Tommaso d'Aquino

San Tommaso d'Aquino San Bernardo

San Bernardo

- Vus latéralement.

San Girolamo

San Girolamo Beato Giordano di Sassonia

Beato Giordano di Sassonia San Romulado

San Romulado

- Vus du dessus.

Beato Vincenzo Ferrer

Beato Vincenzo Ferrer San Pietro Martire

San Pietro Martire San Rocco

San Rocco

Analyse

La maîtrise de la perspective s'accroît chez Fra Angelico, dix ans seulement après sa théorisation géométrique par Filippo Brunelleschi et par la parution quelques années plus tôt de l'ouvrage De pictura de Leon Battista Alberti, dédié à ce même Brunelleschi, comme on peut le constater dans les détails suivants :

- Cohérence des lignes perspectives du tapis et du dais vers le point de fuite central, au buste de la Vierge ;

- Progression de la diminution perspective des carrés du tapis (anatolien), des hauteurs des personnages les rendant égaux en taille ;

- Complément l'inscrivant dans le lieu de son exposition ; architecturaux : trône, pilastres latéraux ; décoratifs : rideaux de côté, guirlandes de roses ; perspective ouverte vers le jardin après les rideaux en panneaux ;

- Citation des éléments architectoniques de La Trinité de Masaccio, révolutionnant la représentation peu d'années auparavant (voûte creuse entre les pilastres du trône ;

- Trompe-l'œil de la Crucifixion en désaccord avec le lieu représenté mais en accord total avec le lieu d'exposition (placé en tabernacle au-dessus de l'autel) ;

Les innovations de le Renaissance rompant avec la peinture byzantine sont sensibles :

- Rupture du fond doré du Paradis derrière la Vierge devenu perspective ouverte vers le jardin, le paysage, les collines et le ciel ;

- Le retable n'est plus un tableau posé sur l'autel mais le prolongement de l'architecture du lieu d'exposition ;

Malgré tout l'empreinte de la peinture byzantine perdure dans ses anciens principes :

- Usage d'une ligne de fuite verticale[3] car les deux lignes de regard des deux groupes de saints protecteurs convergent, elles, plutôt vers son cou (à supposer que les saints ont la même taille, le point de fuite n'est alors plus le même que le précédent du tapis et du dais).

- l'usage du doré : trône et sa tenture, estrade, rideaux, palmiers symbolisant le Paradis ;

- Les auréoles de tous les personnages sont circulaires quelle que soit la position de leur tête, donc sans effet perspectif ;

- les plis rigides des robes des saints du groupe de droite, des anges, des saints des colonnes latérales de l'encadrement ;

- La petitesse du support, le fond totalement doré de La Crucifixion (en trompe-l'œil) les anciens principes de la peinture à la maniera greca ;

- la prédelle et ses éléments narratifs.

Paternité

La différence de traitement pictural du groupe d'anges de droite (chignons, figures au traits marqués) laisse supposer qu'un assistant a aidé le maître (probablement Benozzo Gozzoli qui s'affirme alors dans l'atelier).

Reconstitution

La découverte récente de deux saints des pilastres rend problématique la reconstitution virtuelle exposée dans l'ouvrage de Diane Cole Ahl[4] (cité en référence), car elle ne tient compte alors que des six saints connus sur les pilastres latéraux.

Notes et références

- L'ancien retable du Couronnement de la Vierge, de Lorenzo di Niccolo, fut offert au couvent dominicain de Cortona.

- Magnolia Scudieri

- Erwin Panofsky

- Diane Cole Ahl, Fra Angelico, Phaidon, 2008 p. 226

Bibliographie

- Diane Cole Ahl, Fra Angelico, Phaidon, 2008 (ISBN 978-0-7148-5858-6) p. 118-125.

- Magnolia Scudieri, Musée de San Marco, Giunti Editore, 1999, p. 26

- Erwin Panofsky, La Perspective comme forme symbolique, 1927, rééd. 1975 aux Éditions de Minuit

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (it) Catalogues des Musées de Florence

- (it + en) Fondation Federico Zeri

- Notices de Web Gallery of Art